2024年4月23日下午,文研院第十六期邀访学者内部报告会(第八次)在静园二院111会议室举行。首都师范大学哲学系皮迷迷副教授作题为“学术转型与‘禅让’观念的近代命运”的报告,同期邀访学者Philippe Desan、王瑷玲、Gail Alexandra Cook、刘皓明、周明初、郜积意、俞学明、于建军、魏继印、丁辉、赵晶、蒋文、李猛、张萌,文研院院长杨立华,副院长杨弘博、段德敏,院长助理韩笑等参加了报告会。杨弘博副院长代表文研院向皮迷迷老师颁发了邀访学者聘书,郜积意老师作为主持人介绍了皮老师的研究领域和学术背景。

皮老师首先概述了“禅让”观念的来源、影响及其命运在近代发生转变的背景。“禅让”叙事见于《尚书》,承载了儒家最高的政治和道德理想,在历史上曾有过重要影响。但近代以来,由于西方学术体系的传入和传统学术内部的变革,“禅让”的真实性受到了质疑。以圣王史事承载理想价值的“事义相即”传统从根本上被打破,历史与价值一分为二,近代中国的知识精英被迫在二者之间做出抉择,但在他们的抉择中,又往往隐含着一种徘徊于传统与现代之间的矛盾心态。

历史与价值,或曰事与义、史与经的分离始于康有为的“孔子托古改制”说。受进化主义思潮影响,康有为对经书所记上古三代之盛美产生了怀疑。他在《孔子改制考》中指出,经书中关于上古三代的记载并非历史真实,而是孔子为寄托自身改制主张做出的建构。由此,对经书所记内容的关注转变为对经书作者及制作意图的关注。对教主孔子的信仰而非圣王史事,成为经学文明延续的终极价值保障。康说在当时产生了很大影响,自此说出,历史与价值的二分成为定势。此后近代学者对包括“禅让”在内的上古三代史事的探讨,可以说都笼罩在这一事义二分的基本语境之下。

▴

(清)康有为:《孔子改制考》

中华书局,2012年

随后,皮老师以顾颉刚、蒙文通、郭沫若为例,具体分析了近代学者探讨“禅让”问题的三种典型模式:顾颉刚采取激进的疑古立场,彻底否认“禅让”的历史真实性及其思想价值;蒙文通出身旧学,希望在廓清“禅让”历史真相的同时保存其思想价值;郭沫若则深受马克思主义史学影响,借助马克思主义理论对“禅让”做出了新解释。

顾颉刚吊诡地继承了康有为的思路。他在《古史辨·自序》中自陈深受康有为以上古为茫昧无稽的启发,但不能认同他用学术服务政治、借疑古倡言尊孔改制的态度。因此,顾颉刚在否定“禅让”真实性的同时,也连带否定了“禅让”的儒学价值。如果说康有为斩断事义之间的关联,是为了将孔子的教义从历史的拘束中释放出来,而以顾颉刚为代表的五四学者则索性斩断了孔子与文明价值之间的关联,使孔子的教义本身失去了意义。当然,顾颉刚并非只破不立。他的追求是从“层累地造成的古史”中逐层剥去掺杂了各种价值和立场的伪造与虚构,还原“真”的事与义。在《禅让传说起于墨家考》一文中,他否定了“禅让”传说起源于儒家与《尚书》的传统认识,将其归于墨家名下。在他看来,“禅让”的核心精神是“尚贤”,因此不可能由主张亲亲、贵贵的儒家提出,而只可能由出身底层、挑战既有等级秩序的墨家创立。

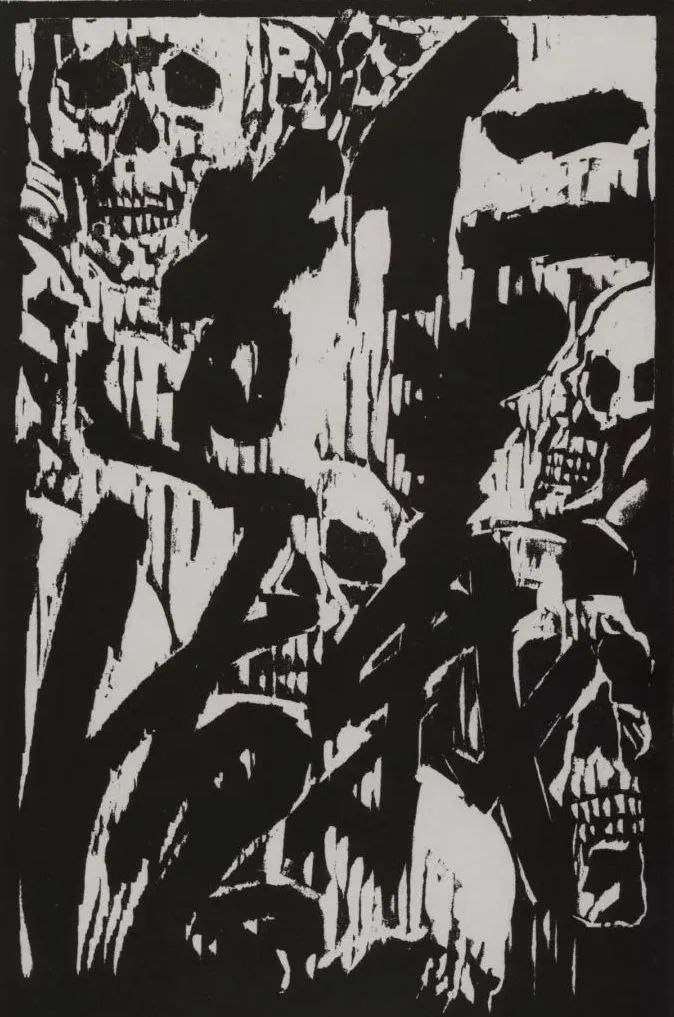

▴

赵延年绘《狂人日记》插画

木刻版画,1985年

在康有为和顾颉刚之间,经史二分、事义有别的认识得到了承续,促使他们为“禅让”事件寻找新的理解框架。康有为试图以经统史,将“史”的价值维系于经学之中,从而保留“尧舜禅让”对整个中国文明的引领性价值。顾颉刚则放弃了这种追求,将主要精力放在重建历史认识论上,力图廓清古史叙述被层累建立的过程,以彻底击碎中国人关于传统的价值滤镜。

蒙文通的思路是以“儒史相资”拯救价值。他受过系统的旧学训练,对经学在历史上的重要影响有深切认识,因此态度也相对温和。在他看来,虽然古史真相并不全如儒者所述,但这并不意味着儒者所述的古史毫无价值。在历史层面,他批判地理解有关圣王时代的历史叙述,尝试进一步探究传说时代的历史实情;他指出,“禅让”的历史原型是丹朱与舜并争而诸侯归舜,其间有着血腥的权力斗争,而战国诸子关于“禅让”的不同说法则反映了文明的多元起源。在价值层面,蒙文通则注重从儒学形成过程、历史影响的角度阐发其意义。他指出,“禅让”的核心精神并非顾颉刚所说的“尚贤”,而是革命,其实质是以和平方式进行的天命改易。因此,其说虽然源于墨家,但被战国至秦汉儒者吸收并发展出新的内涵,成为具有儒家特色的观念。

▴

蒙文通

(1894年-1968年)

皮老师指出,虽然蒙文通的思路能够很好地回答儒学何以曾经有重要价值,却未能为其在现代中国的延续提供足够充分的理由,而更像是传统主义者出于对自身历史难以割舍的情感做出的弱辩护,儒学仍然在退向历史。

郭沫若借助马克思主义理论对“禅让”做出了新解释。以顾颉刚为代表的“古史辨”派在质疑 古史记载的同时并未建立起替代性的古史描述和理论体系,以取代儒家观念并解释历史现象与历史变革动力的相互关系,郭沫若则运用马克思主义观点做出了尝试。受恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》及摩尔根《古代社会》的影响,他在《中国古代社会研究》一书中运用历史阶段论对中国历史做了分期,指出“尧舜禅让”不属于历史,而属于传说,其中保存着氏族社会的影子。在这一解释中,“禅让”与儒学的关联被斩断,却又不必在事实层面陷入虚无。它摆脱了原有的神圣属性,不再是道德或文明的象征,而成为了早期人类社会蒙昧与原始阶段的一个例证。

古史记载的同时并未建立起替代性的古史描述和理论体系,以取代儒家观念并解释历史现象与历史变革动力的相互关系,郭沫若则运用马克思主义观点做出了尝试。受恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》及摩尔根《古代社会》的影响,他在《中国古代社会研究》一书中运用历史阶段论对中国历史做了分期,指出“尧舜禅让”不属于历史,而属于传说,其中保存着氏族社会的影子。在这一解释中,“禅让”与儒学的关联被斩断,却又不必在事实层面陷入虚无。它摆脱了原有的神圣属性,不再是道德或文明的象征,而成为了早期人类社会蒙昧与原始阶段的一个例证。

然而,恩格斯与摩尔根他们有关人类社会发展过程的理论,只是一个总体上的趋势,并不代表所有民族的实际历史经验,郭沫若却笃定而热切地认为,这种模式可以普遍适用于理解包括中国在内的人类早期社会,背后原因值得深究。首先,郭沫若的研究有了更多来自考古学的实证支撑,马克思主义对科学主义的吸纳使得郭沫若基于考古学成果对中国传统的批判,相较于古史辨派显得更加客观有力。其次,恩格斯与摩尔根的理论勾勒出西方社会从野蛮渐进至文明的过程,打破了西方文明天生优等论,也为中国文明在这一叙事模式中争取与西方平等的地位提供了契机。只有将恩格斯与摩尔根的结论推广为一种“普遍历史”,中国才能在这一普遍历史进程中找到与西方平起平坐的位置。

最后,皮老师对这三种解读“禅让”的思路做了总结。她指出,三人都对历史和价值二分有明确认识,并在此前提下尝试对这一挑战做出回应。表面看来,这三种理解立足于不同的学术背景、视角和资源,对“禅让”问题提出了迥然不同的解释,但不论是何种回应模式,由于他们仍然被笼罩在“历史与价值二分”的基本语境之下,看似各不相同的取径,在某种程度上仍然体现出内在的一惯性脉络,从而共同塑造了“禅让”的近代命运,即“禅让”在进入近代之后还是渐渐退入历史,在事实和义理层面都失去了现实影响力。

评议环节

进入讨论环节,与会学者围绕皮迷迷老师的报告进行了热烈的交流。刘皓明老师指出,康有为以下的近代学者大多阅读过严复翻译的《天演论》,并深受其影响,但该书的内容在今天看来并不出奇。它之所以能在近代中国产生巨大影响,主要是因为其中蕴含的社会达尔文主义精神。这种认为历史从野蛮向文明迈进的认识框架和儒家以三代为美盛、后世为衰世的传统恰恰相反,从根本上颠覆了中国知识分子的观念,使他们骤然发现曾经讲了几千年的东西并非放之四海而皆准,在精神上受到巨大震撼,由此对既有传统做出了痛切的反思。

▴

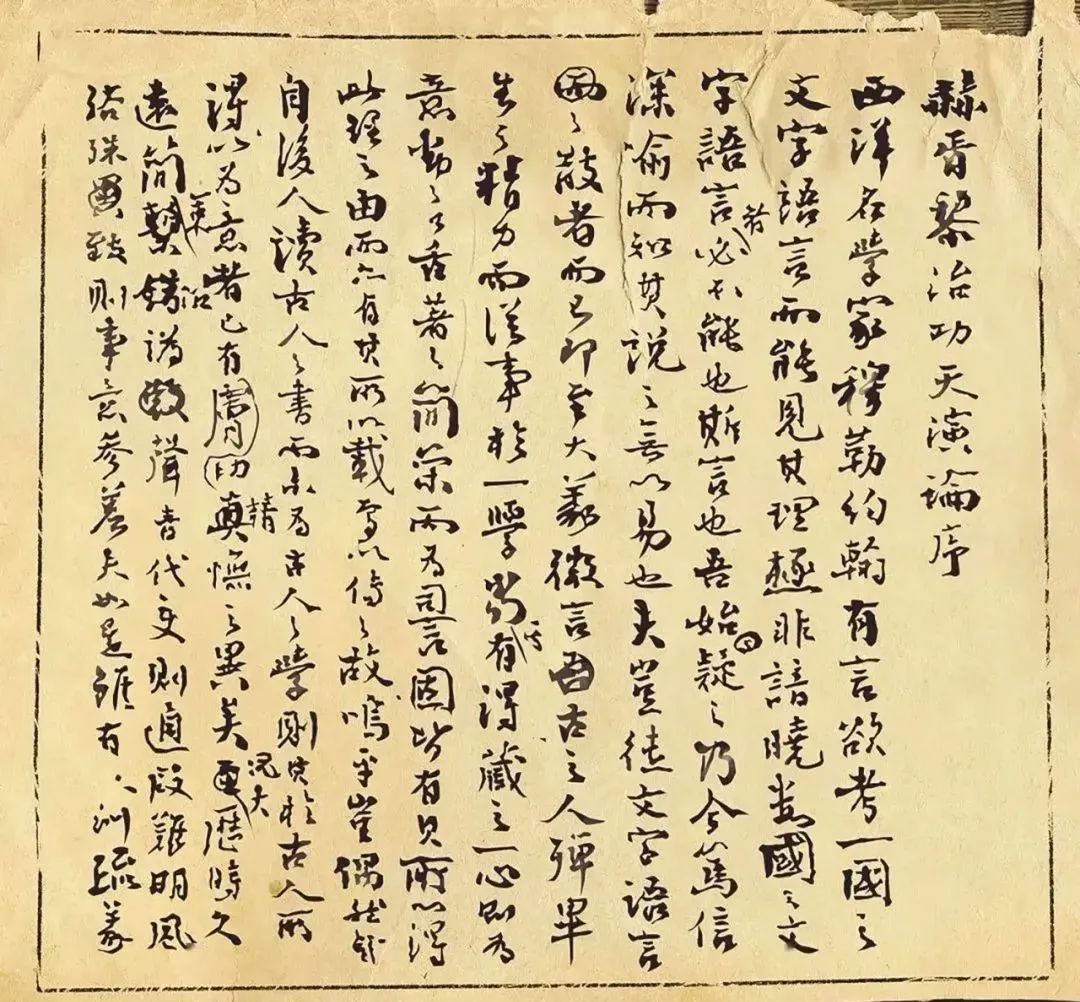

严复《天演论》手稿

中国国家博物馆藏,1896年

皮迷迷老师补充道,虽然近代以来中国人的知识结构发生了巨大改变,但“事义相即”的经史传统依然在发挥着潜移默化的作用。马克思主义史学之所以能在中国流行,原因之一或许就是经史传统的影响。在旧有的“事义相即”模式被颠覆后,中国知识分子依然希望赋予历史以解释或价值,于是,他们选择了马克思主义。表面上看,他们接受的是新式的现代理论,但接受这一理论的做法本身又包含着浓厚的传统色彩。

张萌老师指出19至20世纪中国知识分子对经学命运的思考可以放在更长时段、更大范围内认识。在世界历史上,除经学外,还有其他传统价值也曾遭遇新形势、新理论的冲击,为延续自身命脉做出种种尝试,却终究未能挽回颓势。例如,基督教神学的普适性在文艺复兴、宗教改革等一系列事件的冲击下破灭。为了适应新形势,它在几百年间不断对自身教义做出调整,使历史与教义不再相辅相依。现在,大部分神学家已不再认为《圣经》中记载的故事是真实的历史。这一点和经学走过的历程相似。此外,伊斯兰教对《古兰经》认识的变化也是一个很好的案例。相关比较研究还大有开展空间。对此,皮迷迷老师表示赞同,并补充指出近代中国知识分子认为基督教和西方近代学术有连贯性,而儒学中找不到现代因子,因此相比西方神学家有更强的失落感。

▴

杨弘博副院长为皮迷迷颁发聘书

蒋文老师指出,经学在现代学术体系中实则并未消亡。虽然注重经世教民、偏于政治哲学的“今文经学”一脉已随近代化历程退出历史舞台,但注重对经书本身做语言文字、文献学研究的“古文经学”一脉依然在延续。例如,她所从事的古文字学研究就常常需要和清代学者对话。郜积意老师和皮迷迷老师部分赞同蒋文老师的说法,但指出“今文经学”和“古文经学”的提法并不恰当。现在从事经学相关研究的学者日渐增多,但大家对“经学”内涵的认识并不统一,研究路径也有较大差异。这一现象引人深思。

与会学者还围绕儒学与宗教的关系、儒学在当代的意义等话题进行了兼具广度与深度的讨论,报告会在热烈愉快的氛围中结束。