2024年10月24日下午,“文研讲座”第350期、“大事因缘:佛教与中国文化”系列讲座第七讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“形制·媒材·图像:8-11世纪中国梵藏汉文插图本《法华经》”。本次讲座由中国人民大学艺术学院教授张建宇主讲,北京大学艺术学院助理教授刘晨评议,北京大学哲学系教授王颂主持。

本次讲座,张建宇教授以“形制、媒材、图像”为切入点,围绕《法华经》写本插图的不同形式展开了深刻分析,分别从梵文本、藏文本和汉文本的三个层次阐述了这些经典在不同时空与地域中的艺术特点,并探讨了其在跨文化传播中的作用。张教授指出,佛教经典的插图艺术不仅是宗教象征的视觉化表达,也是文化传播与跨文化交流的关键载体。通过形制、媒材和图像风格的变化,佛教经典在不同文化背景下形成了多样化的艺术表现形式,并在传播中逐渐适应了各地的宗教需求与艺术审美。

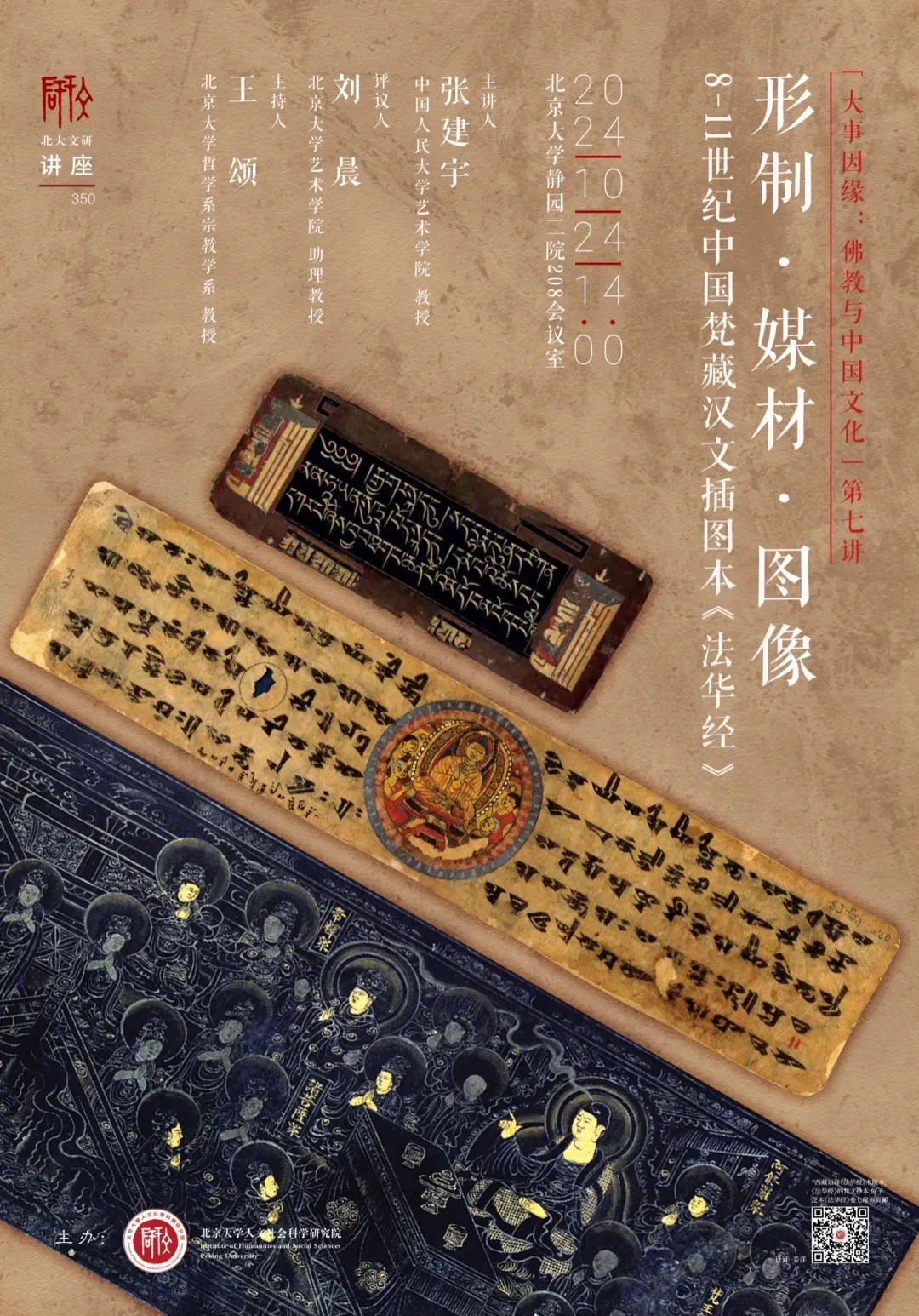

一、俄藏梵文本:“圆形佛画”

第一部分中,张建宇教授详细介绍了俄藏梵文本《法华经》SI P/11(1)·SIS 1939; SI P/12+13·SIS 1940; SI P/10·SIS 1937; SI P/7·SIS 1933 上绘制的“圆形佛画”。这组写本发现于今天的新疆和田地区(古称于阗)。从形制来看,俄藏本为典型的梵夹装佛经,其上有一个装订的穿孔以及于阗文供养人题记;从媒材来看,张老师推测为纸质,区别于传统南亚系统的贝叶和中亚流行的桦树皮,带有鲜明的中国特色;从图像来看,由于和田地区喀达里克(Khadalik)佛寺遗址出土的梵文《般若经》上也有圆形构图的插画,暂时可以认为俄藏本的圆形构图是8世纪前后于阗地区佛经插图的区域特色。

▴

俄藏梵文本《法华经》

SI P/11 (SIS 1939,inv. 1939)写经插图

接下来,张老师对俄藏本《法华经》的插图风格进行了探源,指出插图图像展现出克什米尔北部风格与和田本土样式的碰撞与融合。其一,佛像开面、袈裟衣纹承袭外来图样,与吉尔吉特佛教艺术接近,折射出小勃律与于阗之间的交流,填补了汉文史料和丝绸之路研究的空白。例如,于阗地区的佛像五官较为紧凑,下眼睑与眉毛较高,面部浑圆,而吉尔吉特地区的佛像五官较大。于阗地区对袈裟衣纹的刻画相对写实,反映出身体的转折,而俄藏本的袈裟衣纹则是平行的,与吉尔吉特地区一处摩崖岩画上的图案高度相似。其二,插图中的供养人像和佛塔图像与7-8世纪于阗佛教艺术相符,特别是佛塔样式可与“喀什本”《法华经》图文互证,凸显了于阗法华美术的地方特色。俄藏本《法华经》插图中的塔具有明显的于阗风格,其源头应是犍陀罗佛塔。犍陀罗佛塔在印度佛塔的基础上有两方面变化:一是塔基由圆形变为方形,二是佛塔向高空发展,覆钵和相轮的高度都有所增加。而将《正法华经》、鸠摩罗什译本《法华经》、隋代的《添品法华经》 及“喀什本”相对比,从塔高、露台、栏杆等可以看出,俄藏本上绘制的佛塔形象与“喀什本”更为对应,体现了于阗本地的佛塔特色。

艺术传统中的不同渊源也反映出历史背景。据德国学者封兴伯(Oskar von Hinüber)对吉尔吉特古代铭文的研究,6世纪末至8世纪初是Patola Sähis王朝(《旧唐书》称“小勃律”,《大唐西域记》称“钵露罗国”)统治时期。封兴伯认为,小勃律的王朝统治者和于阗有密切的联系。张老师也指出,两地交通相连,8世纪上半叶,唐与吐蕃为争夺吉尔吉特多次用兵,Patola Sähis王朝一度为吐蕃所占。天宝六年(747)高仙芝平定小勃律,可能导致小勃律的僧人、工匠流动到于阗。根据敦煌藏经洞发现的10世纪于阗文文书《克什米尔行记》(Ch.i.0021,a, b)记载,从于阗出发,途径疏勒、葱岭,到达小勃律都城吉尔吉特共需35天。此外还有两地间交流的其他物质证据,如和田地区征集的一尊克什米尔风格青铜造像,下方的铭文说明此像为一个在吉尔吉特一带居住的军官家庭所供养。

▴

犍陀罗供养塔

加尔各答印度博物馆藏

最后,张老师简述了学界对于“二佛并坐”起源问题的争论。多数学者认为其起源于中国,但近年来一些学者提出了其它看法,认为二佛并坐可能源于犍陀罗地区,该问题仍值得讨论。

二、法宝崇拜:瑞典藏藏文本

第二部分中,张建宇老师介绍了藏于瑞典的藏文本《法华经》。1933年,瑞典地质学家尼尔·安博尔特(Nils Peter Ambolt)在和田地区发现一部古藏文《法华经》写本,今藏瑞典斯德哥尔摩民族学博物馆。该写本169页,绘有简单的花朵、佛塔等,笔法稚拙,是存世最早的藏文《法华经》。其形制为梵夹装,媒材为纸质。

分析该版本的插图图画可以得到以下结论:第一,吐蕃时期的古藏文佛教写本常在文字中、卷尾和封底绘装饰图画,包括莲花、金刚杵、摩尼珠、法螺、祥云等物,有时还有佛塔、树和鸟,装饰手法多样,题材与经文内容无关,这些在吐蕃人的观念世界里是吉祥之物。已知最早绘有装饰图画的佛籍出自吉尔吉特附近的纳普尔村(Naupur)佛塔内,约为7-8世纪之物,体现出“书本崇拜”信仰。随着8世纪前后吐蕃与小勃律的交流,包括军事、通婚等形式,吐蕃人也接受了这种佛经装饰思想和手法。第二,和田本70背上的两座佛塔体现了吐蕃和小勃律的艺术交流,这类塔主要流行于藏西与藏北,其源头是吉尔吉特-巴蒂斯坦地区塔形摩崖。8世纪后吐蕃控制克什米尔南部,吐蕃人接受并传播了这种佛塔样式。第三,和田本114背上的塔承自藏西、藏北岩画中的塔形物,很可能与吐蕃本土的本教信仰有关。

▴

吉尔吉特摩崖佛像

三、“豪华版”:唐宋汉文本

在藏文本的讨论之后,张老师深入探讨了唐宋时期汉文本中的豪华版《法华经》插图。唐宋时期的绘本插图《法华经》主要包括:瑞光寺塔本、钱宏信本、杜遇本、何子芝本和台北故宫藏本,本次讲座主要涉及前四本的研究。张老师指出,前三本代表江南地区的经卷佛画传统,彼此之间在图像、装饰等方面有密切的渊源关系;何子芝本则相对复杂,制成于四川,是写本时代《法华经》中图像制作最复杂完备的一例。

苏州瑞光寺塔出土的七卷卷轴装《法华经》制作于唐五代,使用靛蓝色写经纸。从图像分析卷首画和佛画,包括三种构图模式:中心对称式、向左3/4侧面和向右3/4侧面。中心对称式构图源于传统的壁画,而向左3/4侧面构图则体现了文字阅读方式对图像的深层规定性,特别适合于经卷佛画从右向左的阅读方式。

钱宏信本《法华经》出土地尚不明确,现存上海图书馆。形制为经折装,在卷轴装的基础上按照一定宽度,将页面依次向左或向右折叠起来,使得阅读方式更为简便,经折装在南宋时期基本完全取代了传统的卷轴装。媒材为靛蓝色纸,以泥金银绘制。扉画图像之说法图包括中心对称式构图和向左3/4侧面构图两种。

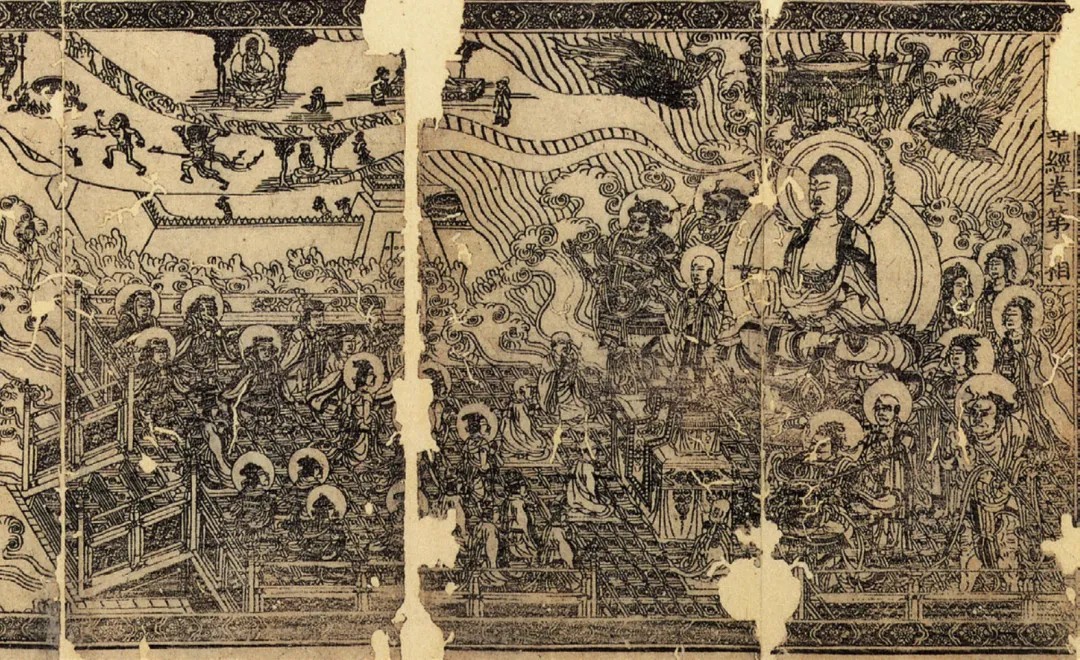

▴

南宋大字本 《法华经》 卷第一扉画“释迦说法图”

日本京都栗棘庵藏

南宋绍兴年间

杜遇本《法华经》,供养人名为杜遇。其中第一卷由于经文部分已不存,从经折装改为横卷。图像上从单纯的牡丹纹发展出伎乐人物,该图像母题源于犍陀罗;在技法上相较于钱宏信本改变了处理方式,反转了靛蓝与泥金的使用,使得伎乐人物格外凸显。至于扉画说法图,仍然采用中心对称式构图模式。

张老师指出,这三本《法华经》体现了江南地区佛画早期佛经插图的重要传统。一是牡丹纹与伎乐人物的组合,二是垂幔纹。美国学者黄士珊(Shih-shan Susan Huang)和钟子寅将其命名为“帘幕”或“珠帘”,他们认为这是杭州地方特色。垂幔纹母题创造出一个具有神圣性的画面空间,晚唐到北宋时期在江浙地区的经卷佛画中流行。

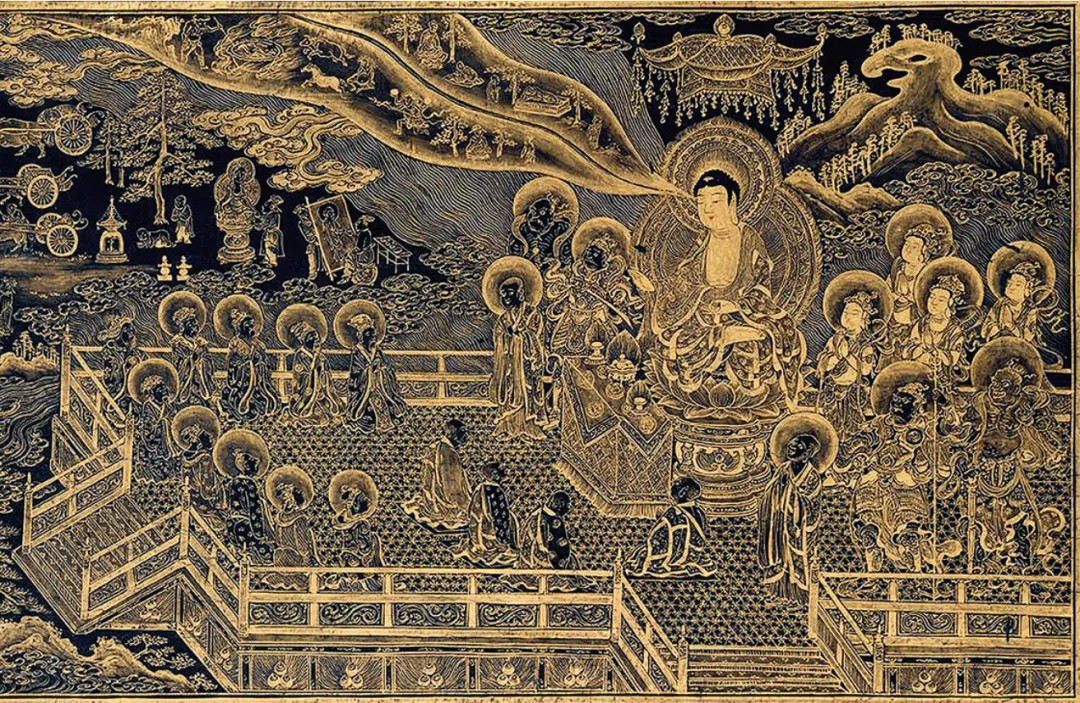

最后是何子芝本《法华经》,制作于四川果州西充县(今南充地区),现藏于山东即墨区博物馆和胶州市博物馆,是今天所知的所有《法华经》插图中图像最为丰富完备的一例。形制上是传统卷轴装,媒材是靛蓝色纸与泥金银画。卷首画图像极为丰富:首先,中心的释迦说法图——张老师称其为“高台说法图”,与文本具有很好的视觉统一性和逻辑性;不同于壁画构图,高台说法图特别适用于高度有限的经卷插图,逐渐成为经卷佛画中表现灵鹫山的固定模式。其次,各品图像极为丰富,张老师推测,画师并非通过经文顺序来制作完成,而是充分利用既有“图样”或“粉本”绘制而成,体现了古代画师的真实工作状态:远据经文、近依图样。总体而言,何子芝本卷首画的特殊构图,体现出佛经插图传统格套和供养人意志的结合:卷首画用三纸、独立的供养人像应该是供养人的要求,而“说法图+小型叙事图”传统模式以及卷首“护法善神”则是既有传统。

▴

何子芝本 《法华经》 卷七扉画局部

北宋庆历四年(1044),碧纸金银书

即墨博物馆藏

最后,张老师延伸讨论了媒材组合——所谓“豪华版”,指以上汉文《法华经》写本都使用靛蓝色写经纸和泥金银的昂贵媒材组合,具体包括三种方式:泥金+靛蓝色纸,泥银+靛蓝色纸,泥金银+靛蓝色纸。这种纸今天被称为indigo-dyed paper,唐代至元代文献中称“碧纸”“硾碧纸”或“碧硾纸”;日僧圆仁《入唐求法巡礼行记》称“绀碧纸”。张老师认为,靛蓝色写经纸起源于中国的可能性最大。其一,该纸与泥金银高度关联,而金银字写经起源于中国;其二,尽管8世纪中日都有,但中国的文献证据显示规模更大,推测起源更早;其三,现存文化传播的证据是单向的(从中国到日本),找不到反向证据。

此外,关于图像传播和媒介转化,张老师指出,高台说法图最初在何子芝本《法华经》中出现,后在南宋江南地区广泛流行,并以版画形式出现,由于南宋时两浙地区文化高度发达,促成该图像在东亚多地流行。在日本和高丽等印刷业相对不发达的地区,出现了图像传播和媒介转化两者并存的情况。总之,汉文写本的传播集中在东亚地区,这种传播路径体现出文字对图像传播的深层规定性。

▴

克利夫兰藏本 《法华经》扉画局部:“释迦说法图”

高24.2厘米,宽78.7厘米,碧纸泥金

美国克利夫兰艺术博物馆藏

讨论环节

讨论环节,王颂老师首先对张老师的精彩讲座表示感谢,张老师讨论了经文与图像、内部图像与外部图像的关系,以及媒材断代等内容,令人印象深刻。刘晨老师认为,张老师的研究方法在史料的推理和跨学科方法互鉴上非常扎实,令人信服。她也提出了几个问题:圆形佛画类似于艺术史中的“插图”,插图起到将文字视觉化的功能,类似于张老师提到的内部图像。如何理解内部与外部图像在处理文图关系上的复杂性?文与图哪个权重更高?如何理解文、图的重要性?

▴

张建宇老师在讲座现场

对此,张老师表示,图文关系确实很复杂,可以从多种角度来理解:其一,可以从图像与文本是否相符的角度来定义内部图像和外部图像;其二,考察图文的微观关系,从图像是否有边框,是否“嵌入”文本之中来理解图文关系;其三,考察图文的整体位置关系,可将经卷佛画分为卷首画、随文插图和拖尾三大类,体现出另一种图文关系。