2024年11月7日下午,“文研讲座”第351期、“大事因缘:佛教与中国文化”系列讲座第八讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“高僧的养成:论憨山德清的五台山生涯”。本次讲座主讲人为南开大学历史学院教授何孝荣,评议人为中国人民大学清史所教授曹刚华,主持人为北京大学哲学系宗教学系教授王颂。

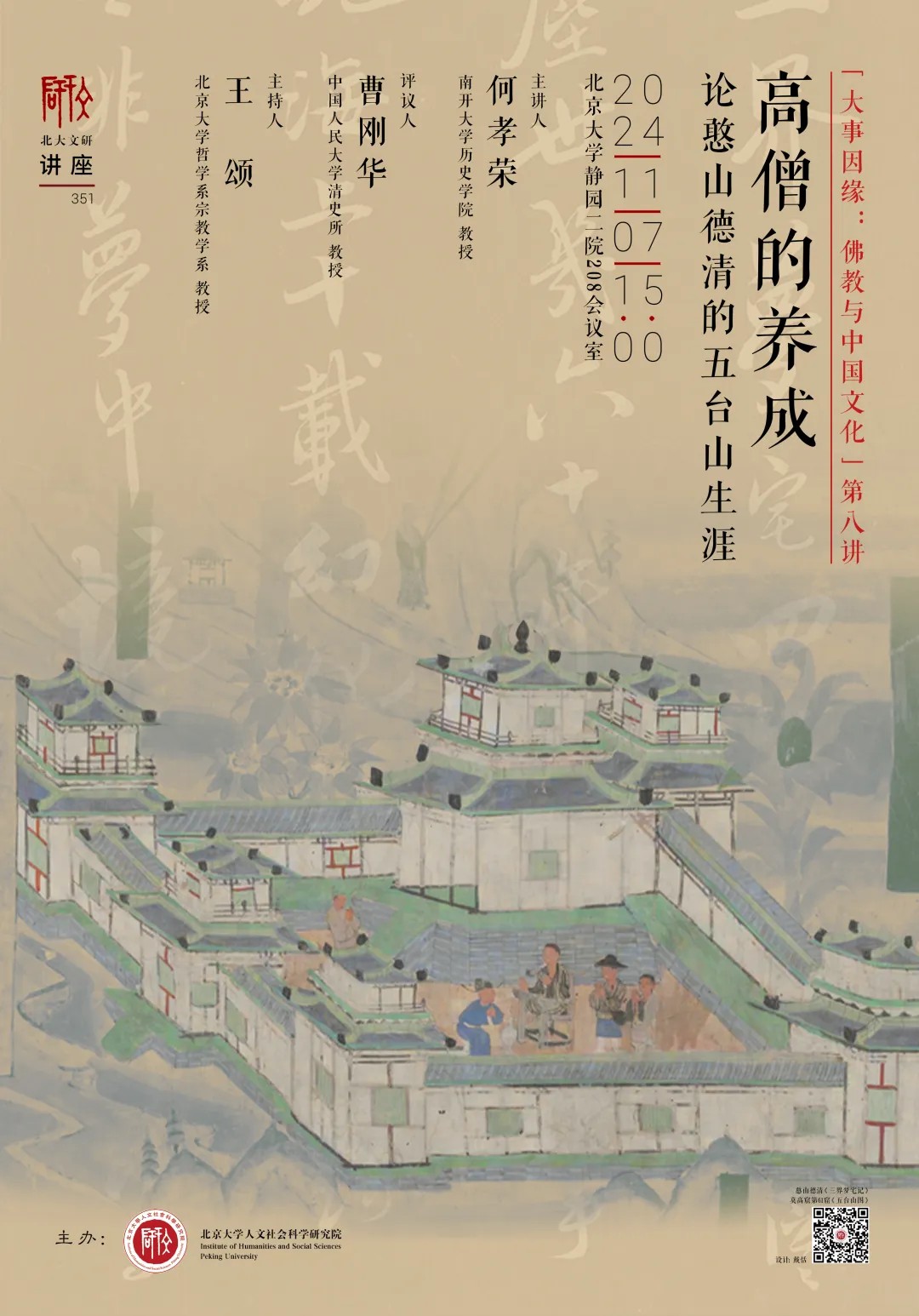

讲座伊始,何孝荣老师首先向听众介绍了憨山德清的早年经历,指出德清的人生可以万历二十三年(1595)被捕发配为节点划分为前后两个阶段,前半生他由一名出家僧人成长为高僧乃至佛教大师,后半生则作为佛教大师在各地弘法传教。德清出生于明朝嘉靖二十五年(1546),祖籍南直隶全椒县,俗姓蔡。德清幼时曾患重病,母亲向观音菩萨祈祷,与佛教结缘。后因叔父去世、叔母生子,而疑惑“死去生来”。嘉靖三十六年(1557),德清入南京大报恩寺出家。晚明佛教衰微,大报恩寺时任住持西林永宁“切以法门为忧”,推行了许多振兴佛学的举措,为德清提供了良好的修行环境。嘉靖四十三年(1564),德清请永宁“披剃”,正式出家。他“尽焚弃所习,专意参究一事”,专注于参禅悟道。其初,他不得要领,“乃专心念佛,日夜不断”。冬天,大报恩寺禅堂建道场,请守愚讲《华严玄谈》,德清即从受具足戒。当听讲至“十玄门”所谓“海印森罗常住”处时,德清“恍然了悟法界圆融无尽之旨”,对华严法界有了初步体认。他钦慕华严四祖清凉澄观法师为人,自取字“澄印”。《华严经》称清凉山“冬积坚冰,夏仍飞雪,曾无炎暑”,为文殊菩萨住处,他遂对号称清凉山的五台山心驰神往,“矢志愿住其中”。何老师指出,大报恩寺生涯是德清牢筑基础、初入禅门的阶段,明确了自己“要作佛”的理想。

▴

约翰·尼霍夫 (Johan Nieuhof)

描绘大报恩寺瓷塔的插图

1665年

隆庆六年(1572),德清踏上了北方游学的旅程。何老师指出,此次游学是德清修行过程中的重要阶段,不仅体现了他“学而不倦”的态度,也进一步加深了他对佛教哲学的认知。他北上北京,随谒摩诃庵忠法师往西山听讲《观无量寿佛经疏妙宗钞》,这是宋代天台宗高僧知礼的著作。讲会罢,他留在摩诃庵过冬,又听讲法华、唯识诸经论及因明学说。在游历途中,德清与旧友妙峰福登偶逢,二人相约结伴前往五台山,立志在艰苦的环境中参悟禅理。万历元年(1573)正月,德清首游五台山,见北台憨山怪石嶙峋,“默取为号”。但因他还不能承受苦寒,很快就离开五台山。而后,他赶往京东盘山,某晚“忽然顶门响一声,轰如乍雷,山河大地,身心世界,豁然顿空,其空境非寻常目前空可喻”,五寸香时间后,“渐觉有身心,渐觉脚下踏实,开眼渐见山河大地,一切境相,还复如故”,初证境空。万历二年(1574),德清随福登一起离京,再往五台山。当年冬天,他和福登带着朝廷赏赐给山阴王朱俊栅的《大藏经》,来到山西蒲州(今永济),得到山阴王的热情接待。在此期间,德清校阅《肇论中吴集解》,受僧肇“物不迁”论所谓“旋岚偃岳而常静,江河竞注而不流”启发,明白了“诸法本无去来也”的道理,“于是去来生死之疑,从此冰释”,这一体悟被福登赞“有住山本钱矣”。接着,在山阴王府上,德清又得到伏牛山法光禅师启发,“始知有宗门作略”。

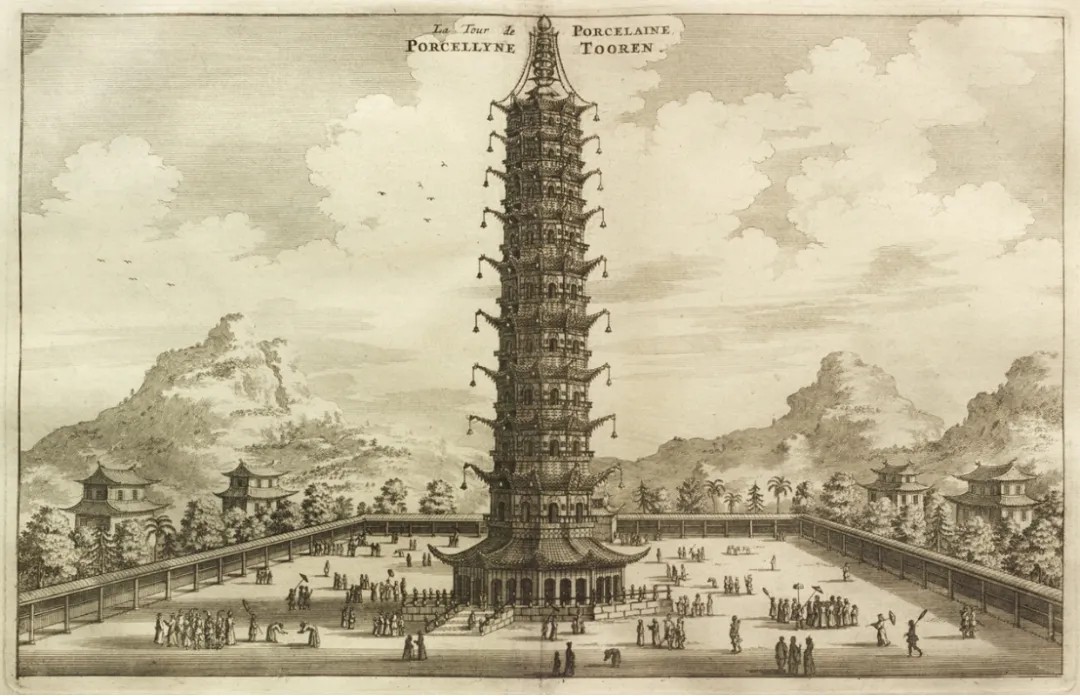

▴

《嘉兴藏》书影

万历三年(1575)二月,德清再次到达五台山,一直待到万历十年三月,合计八年。何老师指出,这是德清奋力证悟修为,佛学造诣、人生格局得到突破和提升的关键时期。在德清和福登前往五台山途中,平阳(今临汾)知府胡来贡闻其名,追至灵石相见,并陪同至太原,“留语数日,差役送至台山”。抵达五台山后,塔院寺住持大方圆广法师为他安排了位于北台龙门的清静修行住所。对于该住所的具体位置,以前有学者认为是妙德庵,何老师依据雍正《山西通志》和《清凉山志》指出应当为法云庵。在五台山期间,由于佛教普遍式微,五台山虽为佛教圣地,高僧大德也并不多,加之德清对当时禅师所采用的各种徒有其名且程序化的传法方式持批判态度,认为“觉悟是一个需要刻苦修行的渐进过程”,因此他的修行主要是禅定读经,求之经典,求之菩萨,多次自我证悟。期间,他坐在溪上独木桥,“忽立定,不见身心,唯一大光明藏,圆满湛寂,如大圆镜,山河大地,影现其中”,待发觉后,“则朗然,自觅身心,了不可得”。何老师指出,德清从此“内外湛然,无复音声色相为障碍,从前疑会,当下顿消”,完成了由“忘身”到“忘心”的证悟。

万历四年(1576),他感到“发悟后,无人请益”,于是阅读《楞伽经》以求“印证”。读了八个月,他“全经旨趣,了然无疑”,证悟了“诸法皆幻”。万历六年(1578)四月,德清为报答父母之恩,发心刺血泥金书写《华严经》一部。写经期间,他“屡有嘉梦”,梦见清凉澄观法师开示“初入法界圆融观境”,随说随现,自此他“自见心境融彻,无复疑碍”;梦见弥勒菩萨开示“分别是识,无分别是智,依识染,依智净。染有生死,净无诸佛”,他对“识”与“智”之分“了然心目矣”;还梦见文殊菩萨在北台顶请他洗浴,使他获得净秽随心迁之旨。总之,梦中前辈大师、菩萨给德清开示,使德清多次证悟。

▴

《五台山全图》

何老师还指出,德清在五台山修行证悟期间,与其他僧人交往,帮助、启发了他们修行证悟,使他们成长为高僧,推动了晚明佛教的复兴。妙峰福登在德清的修行之路上扮演了重要角色,两人不仅结伴修行,还通过“刺血书写《华严经》”等修行方式共同进步。福登陪伴德清参禅,并在德清困惑之时给予开示,二人共度五台山八年,成为彼此修行中的“法友”。塔院寺住持大方圆广法师同样在德清的修行中起到了重要作用。德清到五台山后,圆广法师为他安排了清静的修行住所,其本人也在日后遭受诬告时得到德清的援助。德清与雪浪洪恩法师在大报恩寺为学法“同胞”,二人志同道合,洪恩到五台山来看望德清,德清鼓励他继续走讲经说法之路。空印镇澄法师兼通禅、教,万历十年(1582)应请来五台山参加祈储无遮法会。会后,德清与他“夜谈连宵”,力劝其留居五台山。镇澄应允,留住五台山,证悟修行,颇多作为。

▴

明初还愿佛陀坐莲像

德清积极与地方官员交往,护持五台山佛教。胡来贡在万历四年(1576)由平阳知府升为山西按察副使,掌雁平兵备道。不久,胡来贡转山西布政司左参政,仍掌兵备道,再升任山西按察使。万历十年(1582)十一月,胡来贡升为右佥都御史巡抚大同。德清和胡来贡多有交往,胡来贡对德清也一直礼待支持。高文荐于万历五年(1577)正月,升为山西右布政使。他托请胡来贡求德清写诗,装点家中园亭。由此,德清与高文荐结下交情。四月,高文荐升右佥都御史巡抚山西。在胡来贡、高文荐帮助下,德清救免了被诬陷下狱的塔院寺住持大方圆广法师,也保护了塔院寺;禁止大肆砍伐五台山的森林,避免破坏五台山焚修环境;使五台山获得赋税豁免,从而确保了僧人的安定生活和佛教活动的正常开展。

德清还与崇佛的李太后结缘。万历六年(1578),李太后派宦官到五台山修塔院寺宝塔,期间得到德清协助,后又于万历九年(1781)派人到五台山设坛举办祈储法会,为国求嗣,再次得到德清协助。在祈储法会中,德清全力主持,保证仪式顺利进行。次年,明神宗长子朱常洛降生,很多人认为德清主持的祈储法会发挥了一定作用,德清因此名声大振。德清自谓“台山虚声难久居,遂蹈东海之上,易号憨山”,飘然离去,结束了长达八年的五台山生涯,开启了为期十二年的崂山生涯。

▴

李太后像

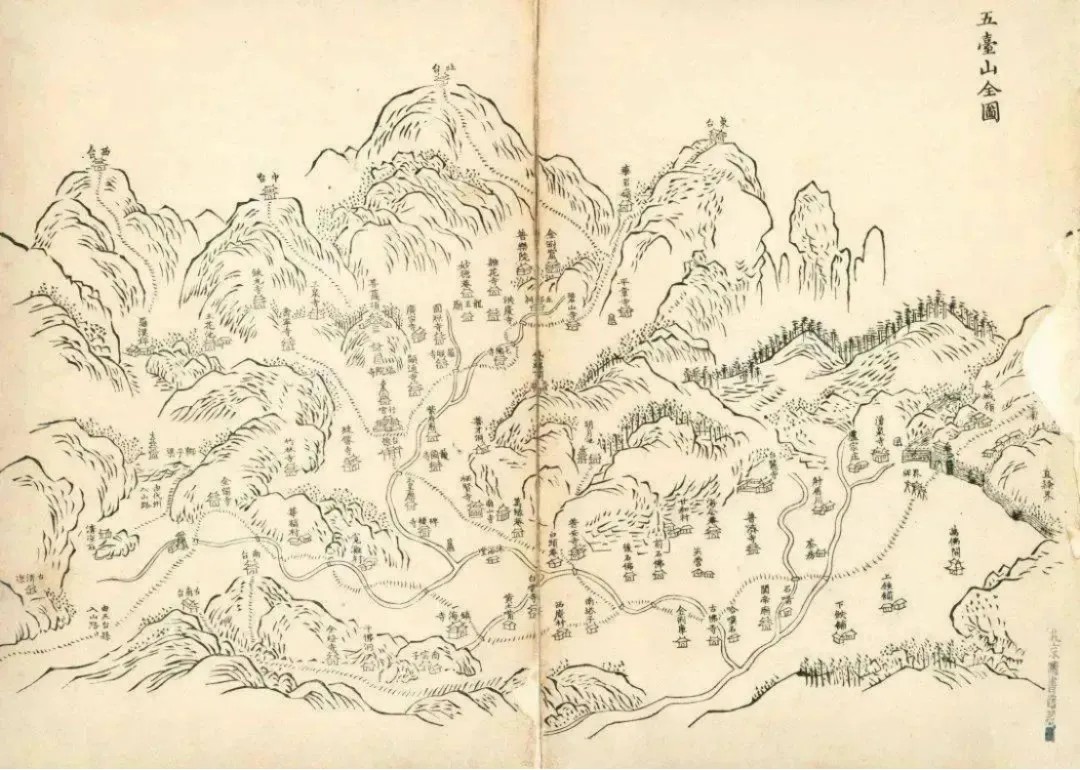

在讲座的最后,何老师总结了德清在五台山证悟修为对他自己、对晚明佛教复兴的影响。按照南北朝慧皎《高僧传》的标准,僧人能在“译经”“义解”“神异”“习禅”“明律”“遗身”“诵经”“兴福”“经师”“唱导” 这十个方面中的任何一个方面做出杰出贡献就可称为“高僧”。这一标准也得到此后唐代释道宣和宋代释赞宁的认可。如果以这个标准来评价德清,何老师认为,首先,德清奋力修行,不断自我证悟,深入禅宗、华严宗,禅教兼修,成为一名佛学造诣高深的高僧,八年五台山生涯尤其是他修行成长的关键时期。其次,德清与福登、圆广、洪恩、镇澄等僧人研讨启发,相助修悟,对他们提高佛学造诣而成为高僧起了促进作用,推动了晚明佛教的复兴和发展。再次,德清与地方官员交游,与李太后结缘,以出世人做入世事,护持五台山佛教,为国家解忧纾难,也推动了晚明佛教复兴。最后,德清作诗吟咏五台山,描绘五台山的胜景和佛教圣境,抒写自己的修悟体验和佛学思想,宣传了五台山和五台山佛教,也对五台山佛教的传承发展起了积极作用。基于上述这些方面,憨山德清无疑通过五台山生涯成长为助推晚明佛教复兴的一代“高僧”。

▴

《憨山老人梦游集》

评议环节

接下来,参与讲座的师生与何老师就讲座内容展开热情讨论。评议人曹刚华老师认为,本次讲座在人物生涯分期、历史书写、佛教历史地理上均有创见,尤其是在人际关系研究方面对自己的研究启发很大。北京大学经济学院教授周建波老师也来到讲座现场,从寺院经济角度指出唐中叶前佛教地位高,贡献也大,而佛教完成中国化后反而失去了其尊崇地位。

▴

何孝荣老师在讲座中

何老师认为,佛教衰微的确是明清佛教田地寺产衰微的重要伴生,而德清在五台山期间,对保护五台山寺产、五台山佛教做出了贡献。王颂老师对德清与晚明佛教复兴、晚明佛教复兴在中国佛教史上的重要地位,也作了精彩评说。最后,与会老师就佛教民间影响扩大、佛教税赋豁免权等问题展开了进一步讨论。讲座至此圆满结束。