2024年11月11日晚,“文研讲座”第352期、“欲望行星:人类时代的地球”系列讲座第一讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“食与色:人性之自然”。美国堪萨斯大学赫尔杰出教授、美国人文与科学学院院士唐纳德·沃斯特(Donald Worster)主讲,北京大学历史学系教授侯深主持,北京大学哲学系教授刘华杰评议。

讲座伊始,侯深老师简要介绍了沃斯特教授的研究经历和学术成果,并分享了自己阅读其著作的体会。这部《欲望行星:人类时代的地球》(Planet of Desire)是教授给中国的礼物,也是他作为一个学者的总结。以地球本身为核心,从人类自然本性出发,以行星史的视角重新定义历史,本书展现出了一种超越民族国家、性别角色的历史观。

沃斯特教授首先从自己的治学经历出发,介绍了《欲望行星》一书所表达的自己的学术旨趣:其关注点并非通常意义上的民族国家,也并非思想和文化,而是以地球进化过程中的人类本性为核心。历史不仅关于男人、女人及其伟大思想,而应该探索深层次的、遗传的、人类作为一个物种的强大欲望——这些欲望超越了国界、性别角色和其他界限。

为什么历史学家会忽略“自然”?不仅是外在的自然,也是人类内在的自然(inner nature),沃斯特教授认为,这是一个很大的问题。大多数人文和环境领域的学者并未把人类看作自然的一部分,而是专注于书写、诗歌、学术著作以及精英文化和抽象的思想。

在创作第一本书《自然的经济体系:生态思想的历史》(Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas)时,沃斯特教授关注到一位英国乡村博物学家吉尔伯特·怀特(Gilbert White),怀特将他在居住地附近散步的日常活动记录成周报。此后,沃斯特教授开始将“历史”重新定义为“自然史”(Natural History),即对整个自然界的研究,包括植物、动物、矿物、气候、古物和人类;另一位对他影响深远的自然主义者是查尔斯·达尔文(Charles Darwin)。自他们二人去世后,自然史已经被不同学科的专业化所取代,并逐渐局限于人类及其政治文化,这是一种碎片化(fragmentation)的撰写历史方式,并不可能解释人们为何在今天面临环境危机。

▴

Nature's Economy: A History of Ecological Ideas by Donald Worster

Cambridge University Press, June 24, 1994

“自然史”一直是一个地方化的概念,如今大学中的人员和学者也从时间、生物上缩小了他们对世界的视野,但达尔文是一个例外。对于达尔文而言,大自然涵盖了食物、性、性别、繁殖和人口等重要主题,沃斯特教授希望在历史中重新强调这些主题,是“生活的事实”(facts of life),也是英美文化中的流行歌曲“鸟儿和蜜蜂”(Birds and Bees)所代表的朴素生活道理。

接下来,沃斯特教授介绍了两位中国哲学家——孟子和告子,他们的思想有助于帮助我们写出更好的、不同的历史。孟子并不是一位“自然主义者”(naturalist),但他和怀特一样是一位“地方人士”(local man),他认识到人类物种有一种由天地形塑的共有天性,即“食色性也”。这一表达并非出自孟子本人,而是出自另一位哲学家(或可能是其弟子)告子。告子认为,欲望使人类变坏,但食欲与性欲是人类物种演化的主要驱动力;而孟子则认为人类天性不仅有两种欲望,并在不同人身上存在个体差异。由这些欲望所驱动的历史是自然而良好的,有着可期许的未来。

▴

物种起源(Origin of Species)

Ceri Richards, 1971

Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh

“食色性也”指向了前现代社会中一个普遍的话题——“人性”,人们认为万事万物都有其天生的、固有的、有力的天性(nature)。但现代人文和社会科学却告诉我们以相反的结论:“人性”是不存在的,只有文化(culture)在定义和控制自然(nature)。这种对于人类战胜自然的论述意味着人类思想、信仰和价值对于其他人、其他物种和地球的胜利。达尔文在《物种起源》(1859年)中论述了食欲,在《人类的由来》(1871年)中讨论了性欲。他视这两种欲望为演化的主要驱动力,同孟子和怀特一样,他将人性与自然结合在一起。通过对太平洋小岛上雀鸟的观察和研究,他开始构建一种新的、更好的解释地球及其上生命的方式,他曾经是一个立宪主义的基督徒,最后却成了一个唯物主义者和现实主义者。

多年以来,许多人追随达尔文放弃了他们的宗教信仰,取而代之的是,许多哲学家和知识分子试图将信仰寄托于人类自身,认为是人而非神带来了法律与秩序。自然并未给人类提供任何道德的范本,人类必须对自然进行整理和创造。哈佛大学进化心理学家史蒂芬·平克(Steven Pinker)在《白板》(A Blank Slate:The Modern Denial of Human Nature)中写道:人性是真实的,人类的本性是一种天赋,一种普遍的特征。人们从父母那里继承了倾向、人格类型、心理倾向和欲望,这些并非如白板理论所言,仅是教授、老师、作家和诗人教育的结果。因此,我们需要更多的自然科学来研究人性,以便更好地研究自然的其他部分,我们对人性的了解还不够。

▴

达尔文《物种起源》的早期草稿

唐纳德·布朗(Donald E. Brown)列出了一个人类共性清单:包括对于死亡和疾病的信仰、舞蹈、音乐、民族中心主义、嫉妒心、政府等等。近年来有许多讨论人性的著作试图帮助人们理解这些工作,包括斯坦福大学的保罗·厄尔里希(Paul R. Ehrlich)、爱德华·威尔逊(Edward O. Wilson)等,涉及基因、文化、养育孩子、进化和欲望等主题。

“人性”的概念对于理解行星史(planetary history)具有重要意义。沃斯特教授对平克的观点做了几点补充:如果人真的与自然密切相关,那么人的本性就像自然一样,并不是一成不变的、固定的,它会随着时间的推移而进化、变化;每个人的本性都是不同的,但无论是否相同,都可以帮助我们解释人类历史上的重大变革。

如果自然是好的,为什么人类这一物种被视为邪恶、腐败、充满欲望的呢?沃斯特教授认为,应该超越好/坏、善/恶等概念,不同于达尔文所认为的,人类并非遵循一个“神圣的”常态法则来不断地使地球人口过剩并摧毁她。人类的竞争与合作并存,其根本动力是为了获取食物和性而非其它,在竞争和合作的过程中人类创造了历史。达尔文在《物种起源》的结尾审视了自己的观点:生命的视角是如此简单,“当这一行星按照固定的引力法则持续运行之时,无数最美丽与最奇异的类型,即是从如此简单的开端演化而来,并依然在演化之中;生命如是之观,何等壮丽恢弘!”

▴

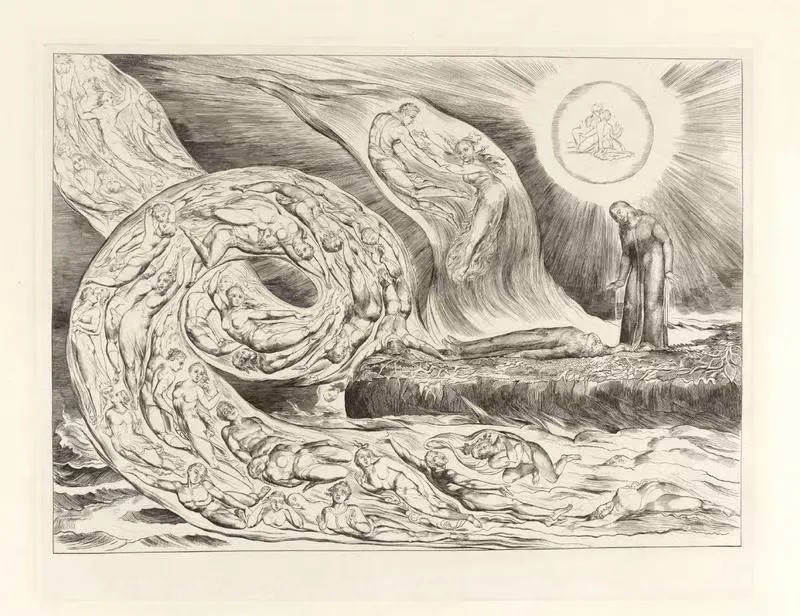

《欲望的圈子》(The Circle of the Lustful)

William Blake, 1826

Tate Britain, London

沃斯特教授对上述进行了总结。食欲和性欲是地球上所有生命的核心,是我们和所有生命形式内心强烈的饥饿感(hunger)。我们的内在本质并非完全由周围的文化所决定,我们不仅是父母、家庭、社区、教师、领袖教导的产物。人人都有本性,这种本性是由对于食物生产和再生产的欲望所塑造的,其结果是美丽的、有用的、值得为我们所了解的。即使我们的本性有时看起来坏、邪恶、腐败、无法无天、不道德或无耻,但人性可以决定历史。要了解过去,我们必须了解真实的自己,保持现实。历史学家和人文学者应该更多地意识到过去人性所起到的重要作用。总体而言,历史是我们强烈本性驱动下食物生产和自身再生产的结果,但两者间有何关系呢?

人类历史上发生了两次大转型(Great Transformation),第一次是从狩猎采集生活方式(Foraging way of life)到农业生活方式(Farming way of life),第二次是从农业到工业资本主义/共产主义生活方式。是否会有下一次大转型?一种可持续的生活方式,或生态文明(Sustainable way of life or Ecological Civilization)?其会对生产和再生产起到什么影响?要回答这些问题,我们需要从回顾早期的转型开始。

▴

工业场景(Industrial Scene)

Laurence Lowry, 1965

Whitworth Art Gallery, Manchester

卡尔·马克思(Karl Marx)对生产方式(modes of production)变革的研究做出了伟大的贡献。1840年代,马克思在其关于德意志意识形态的著作中写道:“这种生产第一次是随着人口的增长而开始的。”这是一个极为重要的洞见,但马克思本人似乎在此后忘记了这一分析,沃斯特教授认为应该继续这一极其重要的探讨。我们应该探问,人性所导致的“人口的增长”有什么影响?人类的再生产如何通过人口增长形塑了过去?

沃斯特教授再次回到了自身研究的心路历程:曾经,他厌倦了人们一直谈论清教徒和奴隶制,想把河流、海洋、气候、土壤、森林、蝴蝶、猴子都放入历史中,写一种新的“环境史”(Environmental History),人类常常对其他事物造成伤害、困扰和毁灭,数十年来,这让他感到内疚和悲观。但如今,虽然仍是个环保主义者,仍然关心这些问题,但他的想法改变了,他相信人类行为的影响是相当自然的,我们应该对自己宽容一些。人类改变了地球,但这就是进化的意义,我们应该对自己的行为更加现实,更具道德意识。同时,今天的欲望与很久以前并不相同,欲望一直在进化并且会继续进化。它们尚未完成。世界是有希望的,人性有能力进化、改变,并且在某些方面推动我们向好的方向发展,这让他对未来充满希望。

▴

假生态学家的绿色垃圾桶

(Green trash can for false ecologists)

Tomas Sanchez, 1996

在讲座的最后,沃斯特教授强调,要对我们的“人性”给予更多重视,在此基础上建立新的历史——而不是国家、文化或社会精英的历史;要与自然科学结盟;将“食”与“性”视为变革的强大推动力,从人性出发让我们对人类及其对星球的影响有了更好的解释。未来还有许多值得研究的主题:我们的肚子和食物(地球上所有物质)都在变化;性行为和生殖行为导致人口增加;血液、骨骼、激素、杀虫剂和污染等人造化学物质的影响;人类的粪便、土壤、尘埃、云、风;以及人文主义者所喜爱的纯洁、高尚的艺术和哲学等等。

评议环节

▴

沃斯特教授在讲座中

在评议环节,刘华杰老师指出,环境史和思想史的关系是复杂且相互交织的,它们并不是简单的二元对立,而是在不同层面上相互影响和渗透。他认为,环境史不应该仅仅局限于宏观层面的探讨,它同样可以在中观甚至微观层面上有所作为,比如通过研究一个地区河流的污染问题来反映环境变化对人类社会的影响。同样,思想史的研究也不应被限制在长时段的历史脉络中,它可以是短时期的,甚至是几年间的思想变迁。

刘老师强调,历史学家在研究时应该具备一种“行星意识”,即从更广阔的视角来理解历史事件和人类活动,这种意识能够帮助我们更好地理解人类与自然环境之间的相互作用。他提倡跨学科的合作,认为历史学家应该与自然科学家等其他领域的专家合作,以获得更全面的知识。此外,他反对将人文科学与自然科学对立起来,认为这种对立是一种狭隘的观念,而应该寻求两者之间的对话与融合,以促进对人类历史更深刻的理解。

▴

地球之梦(Reve de la terre)

Paul Sérusier, 1894-1895

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warsaw

问答环节中,同学们向沃斯特教授提出了一些问题,涉及人类本性、文化与生物进化的速度差异、人类与环境之间的关系,以及历史学研究方法等等。一位同学询问了人性与其他受外部教育和影响塑造的特征之间的基本区别,沃斯特教授指出,人类特征的许多方面都源自其他物种,并且对于划定人类独特性的问题表示怀疑。他还提到,人类的大脑复杂性可能是我们成功的关键因素之一,但这并不是唯一的因素。

关于人类文化和生物进化速度差异的问题,沃斯特教授回应说,文化进化往往比生物进化快得多,但两者之间并没有绝对的界限,文化与自然之间的联系越来越模糊。他还批评了人文学科中普遍存在的精英主义观点,即认为少数受过高等教育的人能够引导其他人的行为,他认为这种观点过于傲慢。

关于人类与环境之间的区别,沃斯特教授认为,我们可以在一定程度上消除这种区别,通过与科学的联盟,我们可以更广泛地考虑历史研究的边界,不仅仅局限于人类自身。他强调,历史学家应该关注人类的认知和情感能力,以及这些能力如何影响我们对历史的理解。关于人性,沃斯特教授提供了一个更广泛的定义,强调了人类的认知和情感能力,而不仅仅是基因决定的特征。他认为,历史学家应该关注这些能力如何影响历史的发展。