2024年12月3日下午,文研院第十七期邀访学者内部报告会(第十五次)在静园二院111会室举行,文研院邀访学者、上海大学文学院历史学系的焦姣老师作了题为“谁生产数据?20世纪初美国劳工生活成本统计与经济指标的制造”的报告,同期邀访学者梅建军、董玥、刘后滨、Arnd Helmut Hafner(陶安)、郭俊叶、赵伟、韩炳华、鲁明军、黄冠云、李萌昀、张锦、吴功青、孟国栋、孟琢、冯嘉荟,文研院院长杨立华、院长助理韩笑等参加了报告会。杨立华老师代表文研院向焦姣老师颁发了邀访学者聘书,梅建军老师作为主持人介绍了焦老师的研究领域和学术背景。

▴

杨立华老师向焦姣老师颁发邀访学者聘书

报告会伊始,焦姣老师对本次汇报的题目背景做了简单说明:国家统计史不仅关注统计数据本身,更关注统计机构的设立与统计标准的产生。以最为大家所熟知、并与生活息息相关的当代CPI(消费者物价指数)经济指标为例,焦姣老师引用了我国国家统计局对CPI的定义,居民消费价格指数为度量一定时期内居民消费商品和服务价格水平总体变化的相对数,可以反映居民消费产品和服务价格的变动趋势和变动程度。如果从历史起源角度来追溯,将CPI作为一种反映居民生活水平的核心统计指标,其背后蕴含的假设是什么?作为国民经济核算的一个核心指标,CPI是从19世纪末到20世纪初被逐步制造出来的。消费者指数本质上代表的是一种对于社会形态、生活方式,甚至政治理想的描述。焦姣老师选择以19世纪末至20世纪初的美国为例,分析作为一套抽象数字指标的CPI是如何用于描述具体的生活形态,并为大众尤其是劳工阶级所接受的。

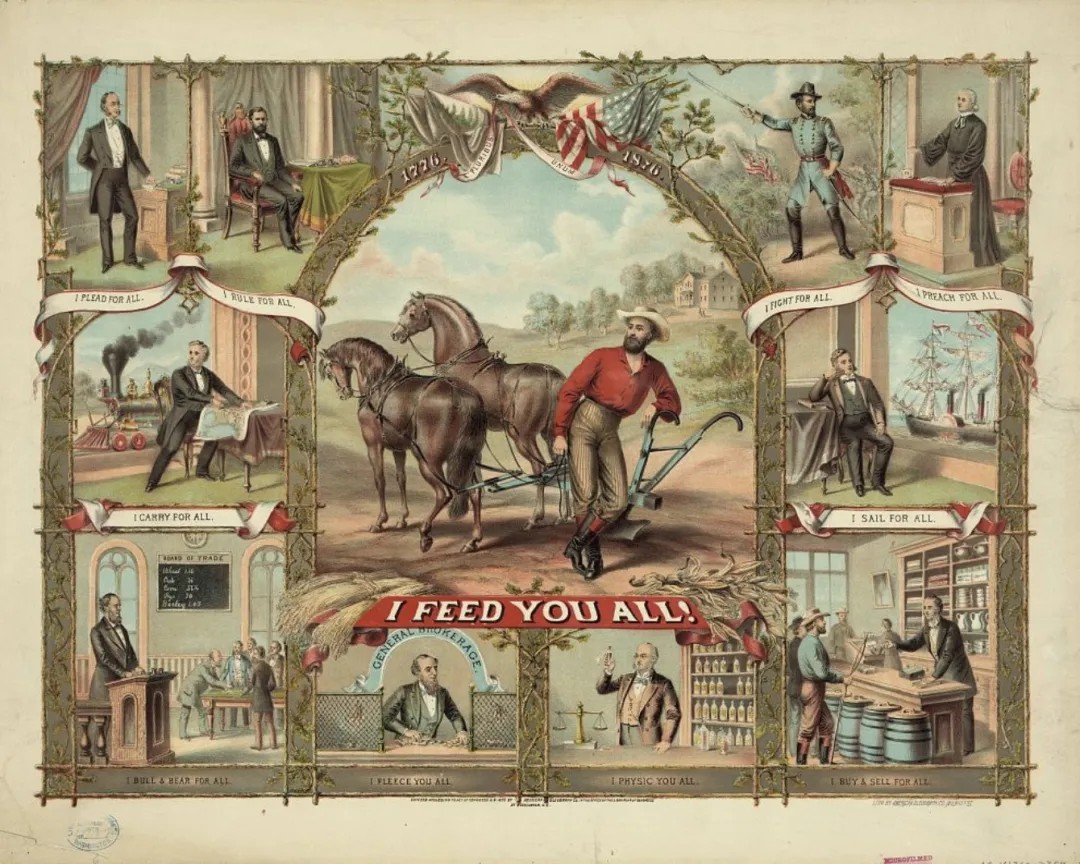

首先,焦姣老师从观念史的角度介绍了在美国历史中,“高工资、高消费、高生活水准”的观念是如何逐步建立起来的。从19世纪初开始,美国社会中即存在一种普遍观念,认为美国人相比欧洲人拥有更高水平的生活。焦老师以美国国家图书馆所藏1873年的画作为例,展示了19世纪美国文化中描绘的理想家庭生活图景。

这种认为美国普通劳动者拥有高工资、高生活标准的观念一直持续到了19、20世纪之交,才遭受一些外在环境因素的挑战。焦老师以德国社会学家桑巴特(Werner Sombart)在1906年出版的《为什么美国没有社会主义》一书为例。桑巴特基于统计数据提出,美国普通工人比同时代的德国工人享有更好的生活。他所借鉴的统计数据主要来自于美国联邦和州劳工统计局的官方报告。这些政府统计报告认为,从1890年开始,美国工人的实际收入和生活水平在不断改善。即使扣除物价浮动的影响,美国劳动者的工资增长速度仍然高于通胀水平。

▴

A. & C. Kaufmann, and Henry Mosler. Just moved / original by H. Mosler; chromo-lithographed & published by A. & C. Kaufmann, 366 Broadway, New York., ca. 1873.

19、20世纪之交,欧美知识界的共同认知是美国的物价和生活成本高于欧洲,美国工人的基本生活状况被总结为“高工资+高生活费用”。但对于如何认知和解决这一问题存在争议。一部分人认为,美国工人的工资水平一直高于欧洲,而工资水平是由劳动力市场价格决定的,因此应该提高美国制造业关税以维持美国工人现有的高生活标准;而另一种意见则认为,世纪之交美国的工资购买力下降了,这体现了工资水平和消费品价格变动的不匹配,因此需要改变劳动分成。可以看出,当时针对美国生活成本政策的两点矛盾,其本质在于生产和消费之间的关系问题。不同派别的分歧又形成了三点关于事实判定的不同意见:首先,美国工人的生活成本是否真的高于欧洲?其次,工资水平与消费品价格的关系?最后,对于劳工阶级而言,是否存在“合理”“标准”的生活成本。

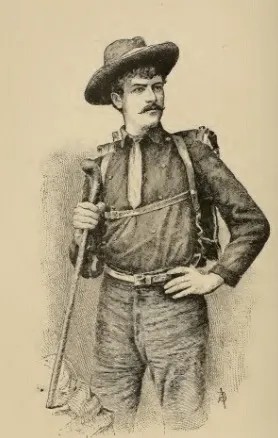

此种分歧的出现,首先源于19、20世纪之交美国大众文化中“消费”重要性的上升。建国初期一直到19世纪晚期,美国大众对于消费的看法以负面为主。19世纪美国大众奉行“生产者主义”(producerism)的思想,以自给自足为荣,认为依赖市场消费是负面的甚至(可能)是可耻的,劳动的长期目的是获得经济和政治独立。然而在19世纪后期,美国工人中出现了“消费者转向”的趋势。这种转变主要来自于两个方面,首先在于消费的去污名化,开始强调宏观经济意义上消费与生产的关联;其次则是工资劳动被普遍接受,“工资奴隶制”概念逐渐消亡。工资劳动的普及也传播了一种新的工资理论,即工资水平不与具体工人的生产量和贡献挂钩,而是与其家庭的消费需求挂钩。此种“生活工资”的概念到了19世纪晚期才逐渐出现并被大众所接受。

▴

I feed you all! Lith by American Oleograph Co., Milwaukee, c1875.

当“生活工资”概念出现后,如何衡量“生活工资”、是否引入统计标准和统计方法成了新的问题。焦老师提出了19世纪早期工会用于衡量“生活工资”四种标准:首先,生活工资不是定量的,而是定性的,这意味着不同的人对幸福的生活理想有不同的认识;其次,理想的生活工资不是固定的,而是随时代变化的;此外,生活工资不仅是经济性,也是政治性的,即将劳工的合理生活标准视为共和政治的基础;最后,生活工资标准具有种族主义和性别歧视的传统。女工、华工、奴隶劳动等“拉低正常工资水平”的劳动者都被白人男性工人视为斗争对象。因此,焦老师认为,19世纪末劳工“消费转向”的发展实际也体现了这一时期有组织劳工(工会)的社会有机体观念。他们受到19世纪三四十年代兴起的“社会有机体”“社会疾病”观念的影响,即存在一个理想的“健康”社会标准,而统计测量不是为了建立新的标准,而是通过实证方法找到现实(“病态社会”)与理想(“健康社会”)之间的偏差值。

接着,焦老师从机构史的角度介绍了美国劳工统计局的历史。焦老师指出,作为美国最早建立的政府统计机构之一,劳工统计局的建立基于美国宪法对联邦国家经济职能的限制。在19世纪后期,美国最高法院肯定了州利用州治安权介入经济事务的权力,至19世纪末,美国有30多个州都成立了州劳工统计局。而联邦劳工统计局也作为美国对外“进步”形象的代表而成为常设机构,并拥有了联邦政府中最早的一批专职调查员。

焦老师以1871-1872年MBLS“生活成本”统计、1890-1891年钢铁行业工人生活费用调查、1892年参议院财政委员会关税统计为例,详细介绍了劳工统计局“生活成本”统计方法的演进。从早期的入户调查、以家庭为单位、关注生活成本和工资收入,到后期的全行业调查、引入指数制、关注零售价格和大宗批发价格变动,政府经济统计涵盖的范围不断扩展,同时不断抽象化、远离真实人口细部特征,并最终形成了一种稳定、可持续的常态数据序列。与此同时,政府劳工统计机构对于美国工人生活水平的估算也越来越乐观。在二十年内,美国政府劳工统计机构对于工人家庭生活水平的判断从“入不敷出”转为“收支相抵”,最终形成了桑巴特书中描绘的“美国工人生活水平远高于德国”的形象。

▴

一个联邦劳工统计局调查员的素描像(1887)

但在实际操作中,政府劳工统计面临着重重困难,这些困难影响了政府统计数据的延续性和可靠性。其中尤其以劳方数据较难获得,主要体现在工人不记账、工会不配合和被调查者不配合上。19世纪末到20世纪初时,白人男性技术工人为主导的美国主流工会也不满意于政府的数据统计。在有限的工作条件和行政成本下,早期美国政府劳工统计过分依赖经营者和企业数据,尤其是大企业和行业协会数据,进一步加强了工会对于政府统计的质疑。部分主流工会曾试图生产与“生活成本”和“消费物价指数”抗衡的指标,如劳动分成指数,以此校正政府统计指标的政治影响。

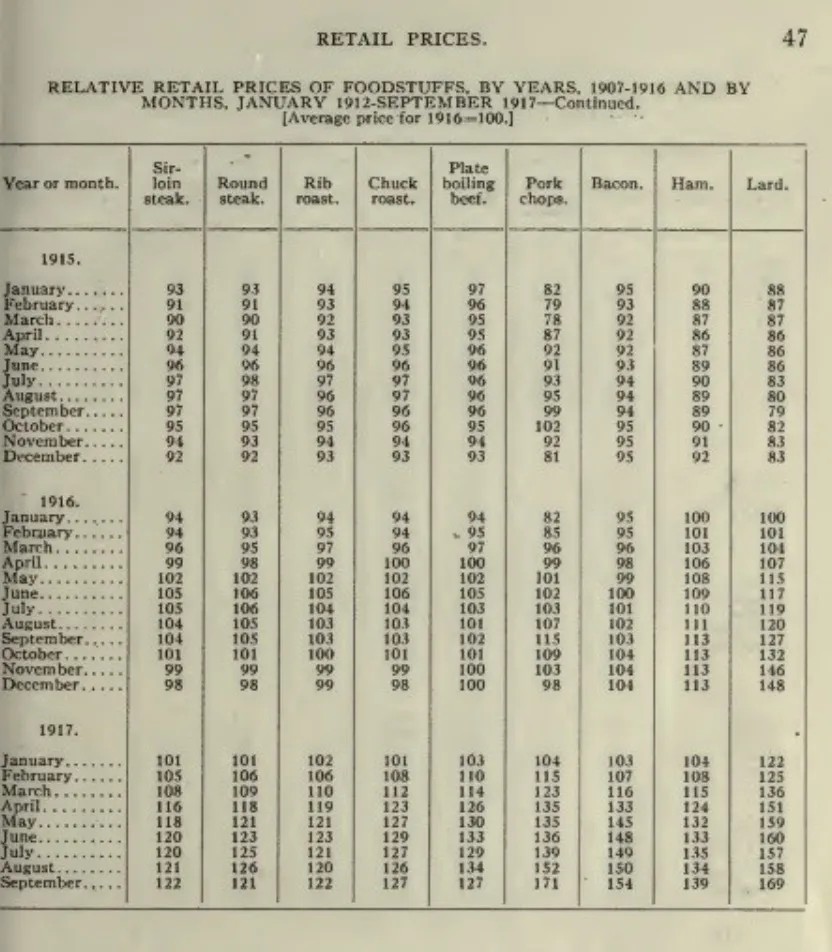

这些质疑引发了1914年到1925年的“生活成本大辩论”。1914年,美国劳动立法会(AALL)的伊萨克·鲁比诺在《美国经济学评论》上发表论文,质疑联邦劳工统计中“生活成本”的统计方法,及其美国劳动者“高工资+高生活水平”的结论。鲁比诺认为从1890年到1907年,美国工人的实际工资水平(real wage)是下降而非上升的。这一争论相继吸引了众多美国经济学家参与辩论并尝试通过数学进行修正,由此,学院派经济学家不断地挑战原本的劳动统计权威性。焦老师认为,这也部分得益于第一次世界大战期间威尔逊政府欢迎专家“智识参战”的主张,可以说战争意外地“解决”了一些经济学不同流派的斗争。

一战的推进鼓励了更多学院派经济学家参与到统计指数的生产中,同时重新树立了政府统计的权威性。联邦政府指数在早期并未被广大消费者所接受,直到战争期间,在威尔逊政府的支持下,劳资三方仲裁委员会模式在美国劳资冲突中大规模推广,政府统计数据在仲裁案中获得了广泛的应用场景。焦老师以1920年纽约州某劳动仲裁案为例,说明了劳资双方是如何分别利用劳工统计局的生活成本统计数据支持自身结论的。“指数”的权威性在此次劳动仲裁中得到了肯定。

▴

W. Jett Lauck编纂的战时生活成本统计表(1918)

在报告的最后,焦老师总结道,国家统计史的“标准叙事”强调,绝对主义国家建立过程中统计机构和知识权威同步扩张,“人口”被制造出来,成为国家观看和照拂的对象以及合法性来源。但实际上,国家并不会无休止地追求对人口知识的事无巨细的确认,行政成本和收益是限制政府统计无限扩展的主要因素。其次,从早期以家计调查为基础的“生活成本”到后来以宏观经济为基础的消费物价指数,这一过程代表了美国政府经济统计在20世纪早期至中期的重要转向,经济数据从解决具体社会疾病的工具,变成了衡量经济稳定的准绳本身。经济指标的创生消弭了美国社会发展叙事中的时间性,看似以时间为基础的长时段统计序列背后蕴含的基本假设是,社会经济结构本身是长期稳定的。1920年代以后,政府中的专业官僚阶层、大企业、主流学界、主流工会形成合作关系,各方分享数据和权力,形成一套关于宏观经济和劳动的权威知识,并进一步影响了社会科学分科,关注“非主流”劳工群体的社会调查被划分为社会工作(social work),逐渐与经济学、社会学等分道扬镳。此外,部分被政府调查机构放弃的主题,例如经济周期、劳动分成、族裔问题等被转移到非政府调查机构手中。最后回到“谁生产数据?”这个根本问题上,传统社会科学史对调查统计的想象在于,调查者对于调查对象信息的提取,即人变成数据,但是历史中并不存在完全静止和被动的“调查对象”,因此我们应该意识到调查统计中时刻存在着个体向组织、组织与组织之间知识权限的让渡和转移。

▴

焦姣老师在报告中

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了交流。

陶安老师提问,从经济逻辑来看消费与生产息息相关,美国经历了从批判到赞美的消费伦理转变,消费文化和美国霸权之间是否存在联系?美国关于消费的观念和主张是否有引导或误导消费?焦老师回应,通常历史学中将“新政”视为美国消费主义在国民经济政策中占据主导地位的标志,本研究某种意义上可以视作前者的权力基础设施研究,经济学家以此作为基础并进一步讨论宏观经济政策衡量,是美国“消费主义转向”前的历史研究和中层研究。

李萌昀老师提问,统计权力下放为什么会存在不同的标准,其中蕴含的分工和差异是怎么样的?焦老师回应,三种劳工生活成本调查表面是统计方法的演变,实际体现的是统计标准的变化如何受到经济理论的影响和行政成本的钳制。例如在19世纪末美国联邦政府的生活成本调查中,家庭标准规模均以四口之家推算,这并非是基于现实调查而产生的。

刘后滨老师提问,美国工人阶级在特定历史时期居于重要位置,并在经济统计中具有代表性,但是随着时代和社会的变化,以工人阶级为统计对象是否不再具有代表性?焦老师回应,早期的劳工生活成本调查具有行业特殊性,例如本研究所涉及的钢铁行业和关税政策,但是到《奥尔德里奇报告》时期已经实现了全行业范围统计,将普通消费者纳入统计范围,实现了统计对象的扩大。例如,现在美国统计范围最大的统计指数CPIU(城市主要居民CPI调查)已经不是针对某个特定雇佣单位的调查。这是随着劳工理论的发展而变化的,正如以往的劳工理论关注的是劳工作为劳工角色本身,而现在关注的则是劳工的消费者角色,因此现在劳工统计的数据采集更多是来自于商品消费。

赵伟老师提问,美国进步主义运动对劳工统计数据有什么影响?正如凡勃伦在《有闲阶级论》中涉及的美国消费文化转向,这对CPI的产生具有何种影响?焦老师回应,传统的进步主义运动关注的是中产阶级上层知识精英,但是在本研究过程中发现,知识精英与劳工之间存在着若即若离的关系,这意味着进步主义运动时期的阶级构成事实上更加宽广和复杂,其他群体在知识生产中也有其挑战、抗衡、组织、参与的方式。而至于消费主义文化,则是一个更广泛意义上的问题,焦老师认为,凡勃伦所关注的消费与本研究所涉及的工人阶级劳工消费可能存在差异。

▴

《有闲阶级论》

[美国]Thorstein B. Veblen著,李华夏译

中央编译出版社

鲁明军老师提问,美国劳工统计史是否存在特殊性?统计数据可能抹平很多个体和区域之间的差异,例如本研究中所提及的三种劳工生活成本调查是不是存在替代性关系?统计数字本身是否具有抽象化的意义?焦老师回应,美国并非是最早关注统计数据的国家,事实上,统计史最早的标准叙事来自于法国。反观桑巴特的论述,Adam Tooze曾基于国际史角度讨论了美国和德国之间相互的想象如何造成了战争结果。

胡箫白老师提问,民国时期,中央也曾派遣众多统计员进入地方收集数据,但是这些统计调查员对数据有很大的决定权。美国统计调查员的身份角色和功能是什么样?统计调查员进入私人生活空间,那么统计数据是否反映了国家权力的上升?焦老师回应,正如州调查员和联邦调查员之间权力的协调,1888年联邦曾希望推行全国统一的统计调查培训但是未获成功。美国早期统计调查最大的问题在于,地方是否能够承认国家权力以及知识权威的建立。因此,在早期的地方统计中,具有工会背景的调查员发挥了重要作用。