2025年3月4日下午,文研院第十八期邀访学者内部报告会(第一次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、中国人民大学社会学院教授岳永逸老师作了题为“追寻民族性:中国民俗学的世界性”的报告,同期邀访学者林乾、张旭、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、赖区平、张锐、孔令伟,文研院院长杨立华、副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。杨立华院长代表文研院向岳永逸老师颁发了邀访学者聘书,段德敏老师作为主持人介绍了岳老师的研究领域和学术背景。

▴

杨立华老师向岳永逸老师颁发邀访学者聘书

在正式报告开始前,岳永逸老师首先简单介绍了自己的学术研究经历以及为何将民俗学学科的民族性及世界性作为关注议题。从求学阶段,岳老师就有着自觉的跨学科意识。二十年来,其研究涉及老北京的天桥艺人、中国当代的乡土宗教、民间庙会、非物质文化遗产和学科史。这些研究的共同之处在于始终保持着对“小人物”日常与状态的关怀。在一定意义上,这也暗合了民俗学反启蒙的批判性立场。

近十年来,带着对民俗学这门学科的反思,岳老师转向了学科史的研究。在大量阅读的基础上,岳老师发现当前学界关于中国民俗学的预设前提基本是“中国学者对中国民俗的中文写作”。岳老师将其简称为“三中原则”。然而,民俗学在中国诞生之初是否有这样的假设和规定?“三中原则”是否又把更为复杂、丰富和多元的学术图景排除在外?带着这样的问题,岳老师深入考察了燕京大学和辅仁大学的民俗学学科创建与发展史,以此反思民俗学的学科特性与演进历程。

岳老师认为,燕京大学的社会学研究受到了芝加哥学派的深刻影响。基于在清河开展的试验和在平郊村开展的社会学实验,有着方法论自觉并寻求社会学本土化的燕京大学师生们形成了有着中国特色的社区功能论。在此历程中,燕京大学师生的民俗研究扮演了重要角色,形成了特色明显的“社会学的民俗学”这一支脉。已经出版的李慰祖的学士毕业论文《四大门》就是该派的代表作之一。与这一基于一个社区的全面观察和研究路径不同,同期在北京的辅仁大学则形成了中国民俗学发展中的另一支脉。

▴

李慰祖学士毕业论文《四大門》封面

图源:北京大学图书馆燕京大学毕业论文数据库

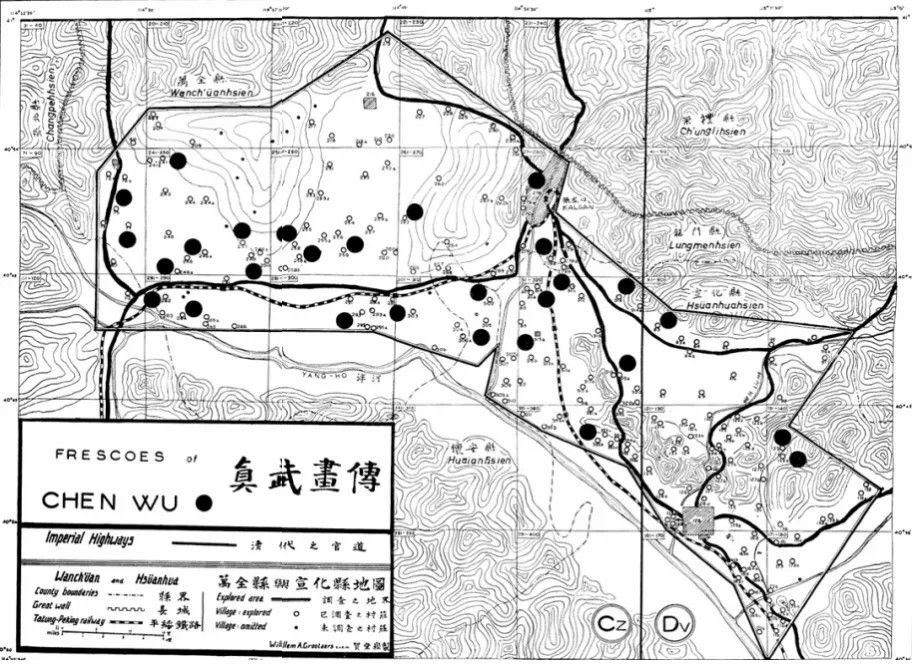

1933年,因财政等原因,辅仁大学由圣言会(S.V.D.)接管。圣言会随即派出雷冕(R. Rahmann)、叶德礼(Matthias Eder)来到辅仁大学任教。同期,贺登崧(Willem A. Grootaers)、司礼义(Paul Serruys)等传教士与辅仁大学的学科建设、学术实践也有着密切的互动。1945年后成为辅仁大学教授的贺登崧在中国进行了系统的方言地理学研究,特别是在大同、万全、宣化等地。他结合地理学的方法,研究了汉语方言的地理分布及其与社会文化因素的关系。在研究方言的同时,贺登崧也深入考察发掘该方言区的民俗事象,并明确将地理学方法和地图法应用到民俗学研究中。所以,中观层面,基于一个方言区,而非一个村落社区的区域民俗学研究在中国在20世纪40年代就已经有了丰硕的成果。

▴

贺登崧《真武神志——察哈尔乡土传统的流变》中绘制的地图

1944年,辅仁大学文科研究所新增人类学部,1948年设人类学系,民俗学在人类学下有了学科建制。在辅仁大学人类学学科发展的过程中,民俗学始终占有相当份额。设置该学系首要目的在于“阐明中国古代未有文字记载以前之文化,以人类学观点研究中国古代史料,进行中国民俗学之研究”。民俗学作为人类学系的必修课之一,主讲者即叶德礼。

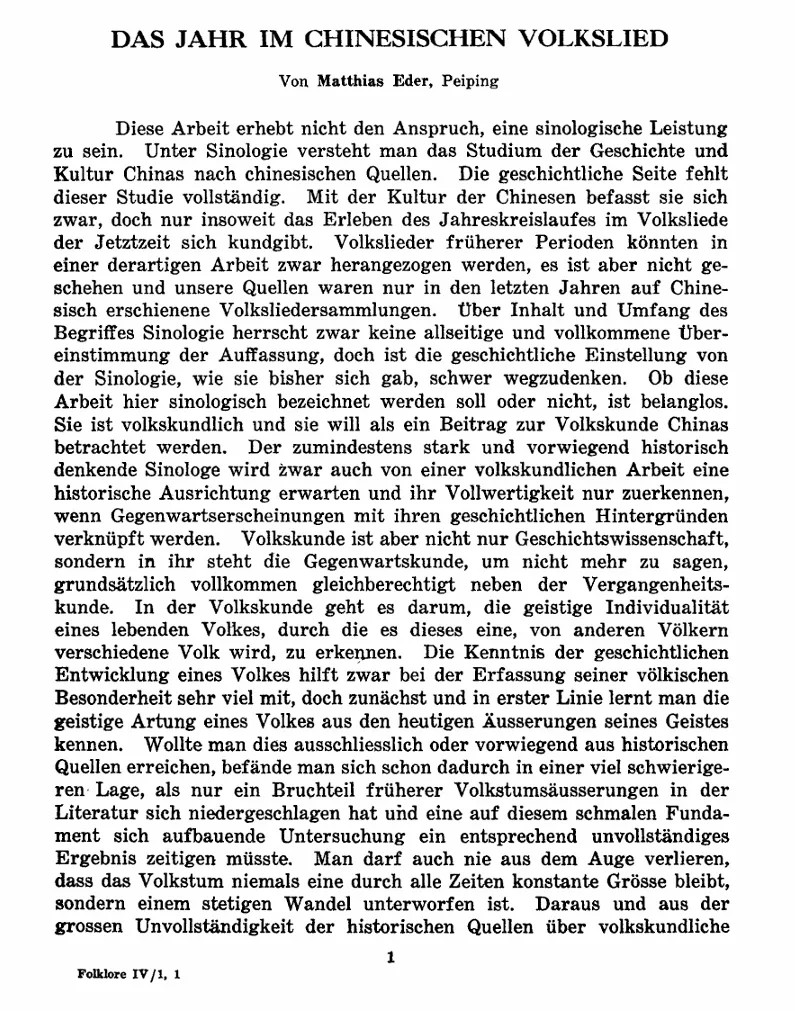

1902年,叶德礼生在奥地利萨尔茨堡(Salzburg)南部的一个农民家庭。1938年,叶德礼获得柏林大学博士学位,受遣赴华担任辅仁大学民俗学、民族学教授。抵达中国一年后,他接任了《华裔学志》(Monumenta Serica)的副主编职务。1940年,叶德礼创设东方人类学博物馆,1942年创办了该馆馆刊《民俗学志》(Folklore Studies,1963年在印第安纳大学民俗学研究所的多尔逊[Richard Mercer Dorson]教授的建议下,该刊易名《亚洲民俗研究》[Asian Folklore Studies]。1980年,叶德礼去世后,日本南山大学教授克内希特[Peter Knecht]继任该刊主编。随着编辑部过渡,《亚洲民俗研究》的宗教背景逐渐淡化,成为日本南山大学、美国爱荷华大学和匹兹堡大学等多方合作的一本学术刊物。2008年更名为《亚洲民族学》[Asian Ethnology]),兼任馆长与主编。作为外文刊物,《民俗学志》刊发英语、法语、德语三种语言的民俗学论文及书评。不少当时知名的传教士和学者都在其作者之列。叶德礼本人对中国的歌谣、新年风俗等有着深入的研究。作为领军人物,叶德礼对民俗学在辅仁大学的创建与发展居功至伟。

▴

叶德礼晚年照片

作为一名民俗学家,叶德礼对民俗学的学科体系进行了重构。他指出,民俗学的研究对象应该是现存特定民族(Volk)整体的精神特质,即民族个性(Volksindividualität),研究范围为该民族在历史与日常生活中多方面的文化表现。岳老师认为,叶德礼对民族整体特质的强调体现出更广泛的关怀,而当代民俗学将其研究对象定义为(想象性的)民众创造的生活文化,某种程度上是一种窄化。一个民族内部可能有阶级贫富之分,但其应该是一种整体性的存在,在民族的精神特质方面并无上下之别。叶德礼认为,民俗学与民族学(Völkerkunde/Ethnology)均属广义的人类学科学,目标在于达成整体人类文化的认识。研究者应将民族视为独特的实体对象加以探析,并关注它们的关系、对彼此的影响。叶德礼提出,对东方民族的研究应遵循民俗学而非民族学的路线。因为与原始部落相比,它们最初的文化元素(equipment)已经被一种古老且高度发达的文明(其中包含了大量外来元素element)所覆盖。这些民族生活的表现不仅在于领土扩张,还包括历史上的发展。欲实现研究目的,须以了解该民族的现状为出发点,为此可采用制图法。在分析族群分化的历史与文献材料时,研究者应综合采用比较历史法、历史-语文学方法。

▴

《民俗学志》书影

叶德礼受到施密特学派和德国民俗学的影响。施密特(W. Schmidt)认为,Ethnology是研究民族文化而非世界人种的科学,目标在于认清人类共同的与各民族个别国别的文化成分。文化是“内灵的外现”,每种工具物品、文学作品、社会规略等都应看作文化的要素。真正的文化是特具组织性的整体,应当满足人类各种根本的需要。而德国民俗学的代表人物赫尔德(Johann Gottfried Herder)指出:每个民族都基于环境、时代和民族性发展出自己的独特文化,其中首要的是语言和诗歌,民谣体现着这个民族的“民魂”(Volksseele)。也正因为此,民俗学成为彰显德意志民族优越性、建立统一民族国家的重要工具。

岳老师认为,叶德礼将民俗学与民族学统合,指明民俗学的学术意义在于洞见民族性。这样,外族、他国学者对某一国家民俗学建设的参与也就具备了合理性与可行性。尽管某一民族的个体比其他种族的人更容易理解、掌握自己民族的内在生活,但这并不意味着只有本民族的成员才能对该民族进行民族学研究。在许多情况下,外来者能够更客观地看待各类事象。另外,他国调查者在解释事实时,自然会追随着当地学者的指引,并将被要求致力于追求纯粹的科学真理,摒除次要的、不科学的见解。为了人类及其文化的发展,各国学者理应携手合作。

接下来,岳老师以叶德礼的《中国岁时歌谣》为例,展现了外国学者参与民俗学研究的重要贡献。《中国岁时歌谣》从《歌谣》周刊、《江苏歌谣集》、《满洲农村民谣集》等中外学者整理的25000首歌谣中,根据调查主题与研究对象的特性,选取230首歌谣,内容包括节日庆典、劳作的艰辛、丰收的喜悦,自然周期、春华秋实、群鸟等。叶德礼将中国岁时歌谣分为四类:1. 以风俗习惯为主题的歌谣;2. 谈及一年中各阶段或周期性活动的歌谣;3. 以自然界四时更迭为主题的歌谣;4. 将前三方面结合起来的歌谣。由此,一幅节庆、工作过程、自然风景更迭等诸多母题交织而多姿多彩的中国民众生活图景得以徐徐展开。

▴

《中国岁时歌谣》首页

在此基础上,岳老师将叶德礼的民俗学研究特点总结为“通情以明性”的认识论与“循文以向野”的方法论。“通情”是指以歌谣中的情感为立足点,也即歌者经历日常环境、工作、自然,体味生活苦乐后触发的情感。民歌以一种特殊、独有的方式传达了某一特定民族的心灵体验、思想与情感。这启示我们研究者不应该汲汲于寻觅相关文献、却在真实鲜活的民俗之外止步不前,而是要进入百分之百的中国环境中,随同中国人一起生活。“明性”指由中国人亲口讲述岁时节日与传统习俗在他们的生活中有何意义。有别于走马观花中的“见性”与掠影,也不同于部分中国学者的“塑性”,“明性”充分尊重民众,在具身的体验与共感、共情中,民族性得以显明。“通情”不只是“明性”的前提或途径,它本身也是民俗学的目的之一,内蕴了民俗学的本体论意义。这门学科真正的落脚点是民众,是人本身。关注民众的生活,促进文化传承同样是民俗学必要的任务。

“循文”指根据现有的歌谣资料进行归纳、阐释与再书写。“向野”指将歌谣文本、历史文献与田野之中的所见所得相互印证与阐释。在透过文本达致田野的过程中,叶德礼的歌谣研究明显有别于强调体裁、形式的形态学,而是关注情境、传承主体和面向生活实景的生态学研究。

最后,岳老师总结道,叶德礼以民众为本位,通民众之情,直至民族性。以文献、田野并重的研究方法互为表里,使得以叶德礼为领军的辅仁大学的民俗学有别于以杨堃、赵承信等燕京大学师生为代表的“社会学的民俗学”。在具体研究中,辅仁大学的民俗学则从未固守一个小社区,其文野并重的研究单位常常是跨村落、多村落的,是方言区,更在意对大地域范围甚至全中国系统、翔实的调查和绘制民俗地图、辨析民俗的分布、源流、圈层,以服务于民族性的揭示。

▴

杨堃先生

正因为如此,岳老师套用杨堃曾经归纳总结的“文学的民俗学”“史学的民俗学”“社会学的民俗学”这一句式,将辅仁大学的民俗学称为“民族学的民俗学”。又因辅仁大学民俗学的学术目标,岳老师又称其为“民族性的民俗学”。基于对这一段历史的挖掘,重新展望世界民俗学的中国图景和中国民俗学的世界图景也就有了必要性。

岳老师的报告引发了邀访学者热烈的讨论。北京师范大学文学院颜子楠老师关注民俗学的学科独立性问题。他提到民俗学与人类学的紧密相关。作为一个成型的学科,人类学的主要目的在于破除民族性,而民俗学更强调民族性的建构。当民俗学成为世界的民俗学时,需要进一步思考其和人类学的区别。

海德堡大学汉学系的马硕老师通过补充德国民俗学与国家主义兴起之间的关系,提出民俗学作为一门学科的发展与意识形态之间的复杂关系。在德国,对民族性的强调与国家主义的浪潮和战争动员的需要密切相关,民俗学的研究服务于人民的唤醒和民族国家的建构。这样的研究传统启示中国民俗学研究者注意学科研究与政治服务之间的关系。

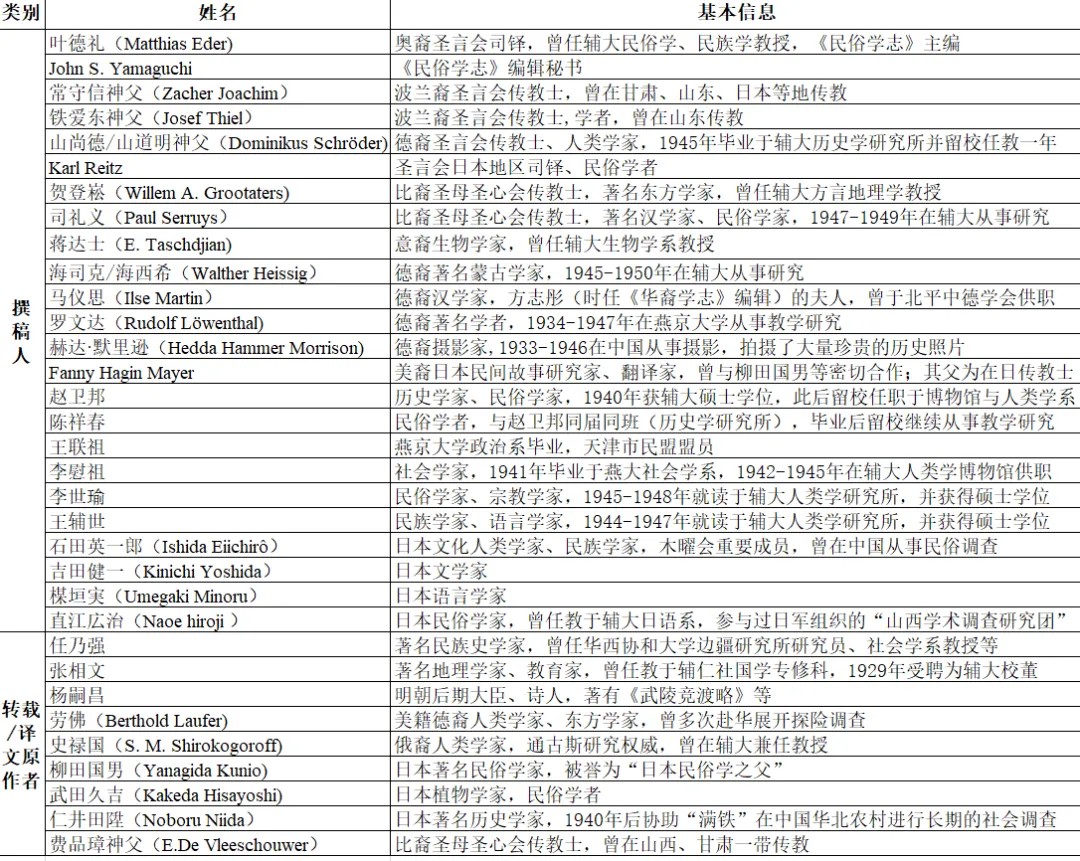

复旦大学历史学系的许明杰关注到《民俗学志》的办刊背景。《民俗学志》作为一本在日据时期创办的刊物,与日本政府、学界有何联系?作为一本多语言刊物,它产生了哪些影响?现在日本、德国学界如何看待该杂志?许老师的视角进一步加深了我们对政治与学科发展之间关系的理解。

▴

辅大时期(1942-1952)《民俗学志》

作者信息简表(曹雅楠制作)

华东师范大学历史学系张锐老师从全球史的角度补充了相关背景。圣言会虽然作为德国独立的天主教传教修会,但仍然受到罗马教廷的管理。早在1645年,罗马教廷就颁布相关法案致力于天主教的全球化发展。1919年,教宗本笃十五世(Benedict XV)颁布《夫至大》通谕,再次强调了推行天主教的本土化,提出接近和了解当地的民族文化。张锐老师的补充,为理解叶德礼等传教士的行为及其对民俗学的研究提供了一个更为宽广的历史背景。

与会老师还讨论了民俗学的民族性与世界性之间的关系、民俗学与历史的关系等议题。报告会在热烈的讨论中结束。