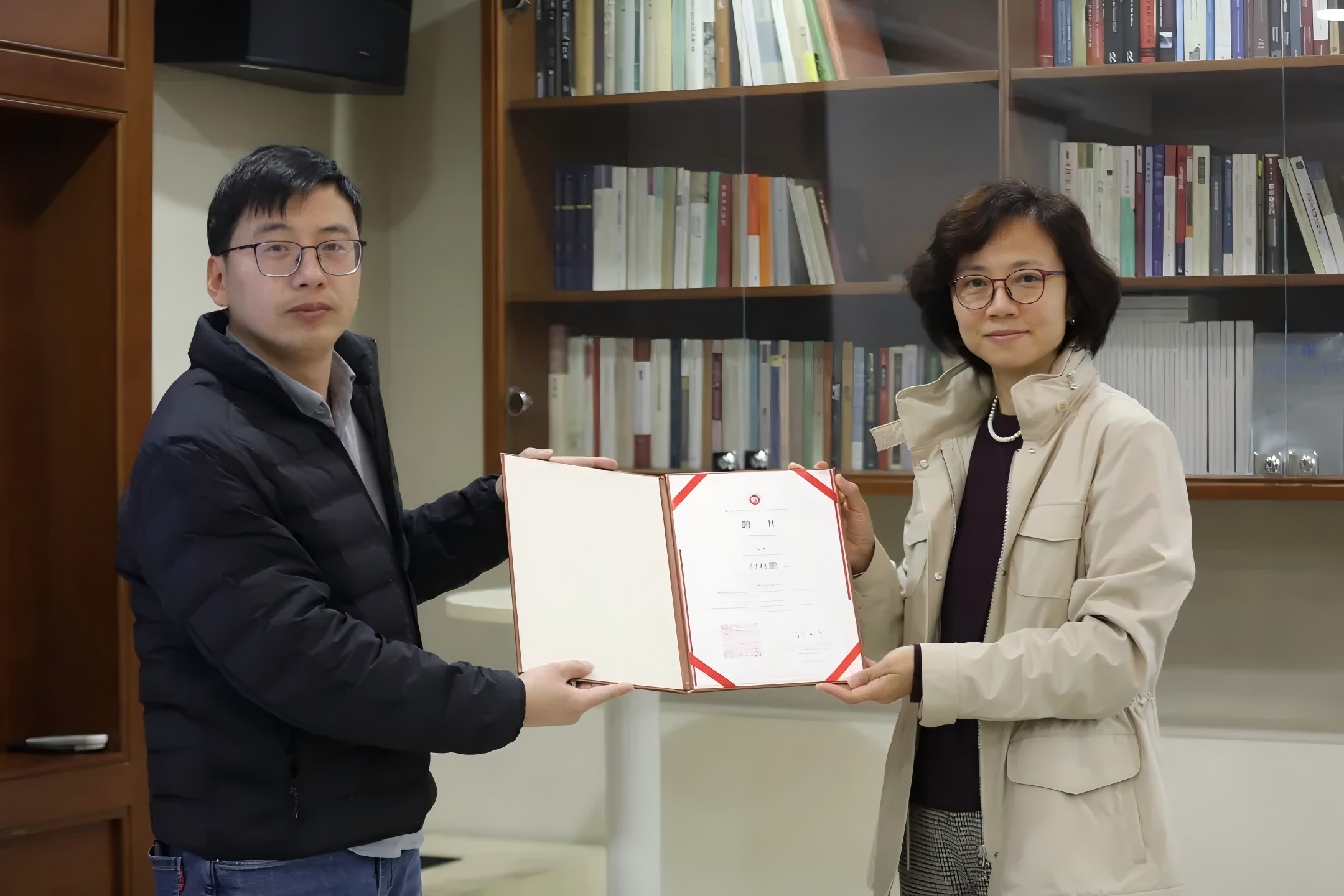

2025年3月11日下午,文研院第十八期邀访学者内部报告会(第二次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、华中师范大学文学院教授付林鹏老师作了题为“中国古代礼乐文化中的‘乐’”的报告,同期邀访学者白永瑞、Nicolas Standaer(钟鸣旦)、林乾、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、赖区平、张锐、孔令伟,文研院院长杨立华、副院长杨弘博、段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。杨弘博副院长代表文研院向付林鹏老师颁发了邀访学者聘书,颜子楠老师作为主持人介绍了付老师的研究领域和学术背景。

▴

杨弘博副院长为付林鹏老师颁发邀访学者聘书

在简要介绍本次报告题目的缘起之后,付林鹏老师引述了《礼记·乐记》关于“乐”的界定:一方面,在“声”“音”“乐”三分的基础上,声通过排比组合而成为音,音又加上一系列复杂的形式而成为乐,乐是一种综合性的艺术形态;另一方面,声、音、乐也代表了一种政治表达,三者对应于不同的身份和地位,作为道德伦理符号,对后世产生了深远影响。因此,要理解中国古代礼乐文化中的“乐”,不能单纯地将其作为音乐欣赏,更要把握其与政教之间的联系,兼顾审美意涵和社会功能。

付老师接下来从三个角度展开讨论。首先是乐的起源与演进。陈来先生在《古代宗教与伦理》一书中探讨上古三代的文化模式和精神气质时,曾有过巫觋文化、祭祀文化和礼乐文化的分类。付老师认为,如果不局限于具体的断代时间,这种划分还是很有道理的,而值得思考的问题是,在三个文化的演进中,“乐”承担了什么样的功能。

▴

《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》

陈来 著,北京大学出版社,2017年

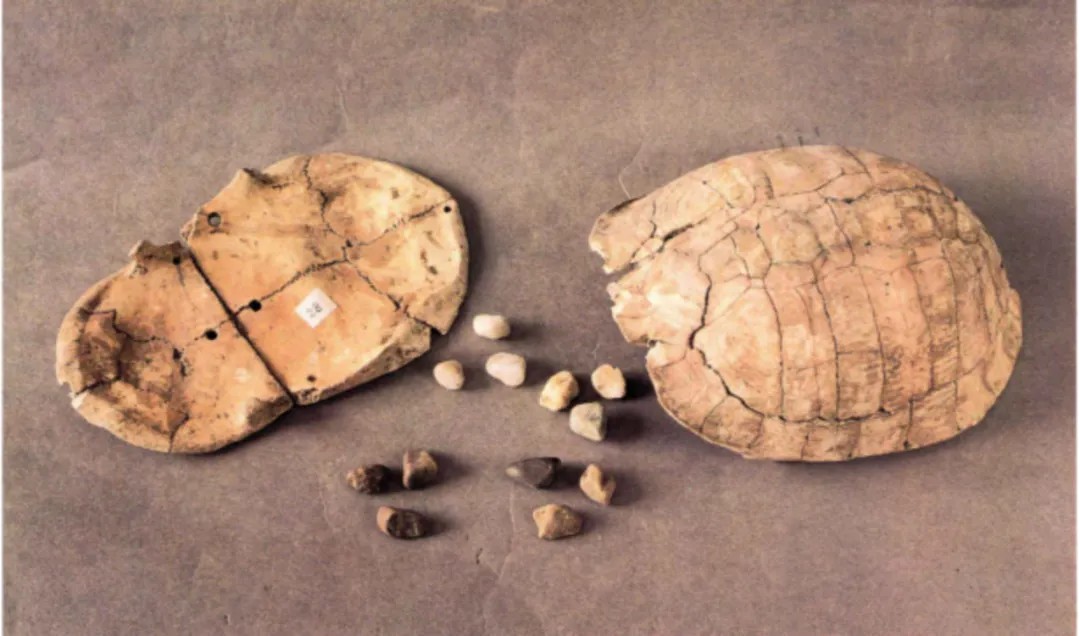

很多学者都认为,上古歌舞之兴起源于巫觋,如王国维言:“歌舞之兴,其始于古之巫乎?”陈梦家则指出“巫”“舞”为同源字。结合《墨子》所载“汤之官刑”以及《说文》关于“巫”的解释等文献来看,巫确实与原始乐舞的起源密切相关,换句话说,乐舞是巫觋通神的一种巫术手段。而巫觋文化本身有着不同的发展阶段,《国语·楚语下》载观射父论“绝地天通”,即可视为颛顼时代所进行的一次宗教改革,借用弗雷泽《金枝》中的概念,这一改革预示着“个体巫术”时代向“公众巫术”时代的转变,其中最典型的变化包括:神灵的地位由平等走向不平等,由人对神灵的控制变成了神灵对人的控制。在个体巫术时代,原始巫乐的性质体现在三个方面:其一,乐器是控制自然的法器,如《吕氏春秋·古乐》载士达作五弦瑟“以来阴气,以定群生”,考古实物所见舞阳贾湖龟铃、骨笛,其功能属性首先是用于施行巫术;其二,乐歌多为巫术咒语形式,如《礼记·郊特牲》所载伊耆氏时的“蜡辞”、《山海经·大荒西经》所载黄帝时“神北行”之令;其三,乐舞作为降神手段与医疗手段,如《吕氏春秋》载阴康氏所作之舞用于服务部落成员,考古发现也提供了很多原始时代的图像乐舞资料,证明原始社会部落成员共同参加巫术仪式的情况。

▴

舞阳贾湖骨笛

▴

1973年青海大通县上孙家寨出土舞蹈纹盆

到了祭祀时代,乐舞的文化功能发生了重要转换。随着巫术与政治不断结合,通天地的手段逐渐成为一种独占的现象(张光直《考古学专题六讲》),乐舞也逐渐用于服务政治,成为崇敬至上神和昭示先祖功绩的象征体系。这一演进情况在《吕氏春秋·古乐》中有明显的痕迹,颛顼之前的乐舞还处于多神教时代,而到了颛顼之后的五帝中后期,乐舞创制的目的不再是对自然神灵的控制,而是变成了“祭上帝”“明帝德”,自然神灵间的平等地位已经被打破,开始出现了不同等级的神,而“上帝”则变成控制一切的至上神,成为一切政治权力的来源。随后进入三代,社会政治形态开始由“公天下”的酋邦制变成“家天下”的早期国家体制,而天子统治的重心也开始由天事向民事转移。面对这一改变,乐舞的文化功能又一次发生了转变,从祭祀上帝变为了昭祖先之功。《夏籥》《大护》等乐舞的创作目的,从表面看,是与最高统治者政治权力的集中有关;而就深层次而言,又与先民的祖先神崇拜的形成有一定关系。

祭祀时代的另一个特征是乐教体系的形成。之前已有学者注意到上古时期乐教的重要性,如俞正燮言三代以上“乐之外无所谓学”,刘师培也指出“上古教民,六艺之中乐为最崇”。从文献记载来看,《尚书·舜典》载夔以乐教胄子,奠定了乐教传统;《礼记·明堂位》以及新近出土的花东卜辞关于学舞的记录,则证明商代造士重视乐教。值得注意的是,《礼记·郊特牲》《表记》分别有“殷人尚声”“先鬼而后礼”之说,或可说明商人祭祀更加重视音乐的呈现,此时礼是从属于乐的。

▴

《考古学专题六讲》

张光直 著,生活·读书·新知三联书店,2013年

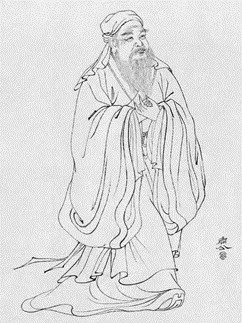

接下来是礼乐文化时代。尽管传统经学和现代考古学关于周初制礼作乐有不一样的看法,但大致来说,还是可以确定礼乐文化形成的历史时段。不过,相较于具体的时间问题,付老师认为,我们更应该关注的是周初制礼作乐对礼乐有哪些改动。根据《逸周书·世俘解》和《尚书·洛诰》的记载,周初乐制既有很多殷礼成分,又杂用各种礼仪,尚处于一种不确定的状态之中。而周公作乐的内容可以概括为三点:第一,祭乐系统的新造,如《大武》《三象》的创制、先王之乐与周代祀典的整合;第二,乐官系统与器乐体系的损益,如在乐人的选择上,全盘吸收了殷商的瞽曚系统;第三,构建新的乐制体系,包括奏乐程式、乐悬制度和乐律选择。周公作乐的意义在于,扭转了殷商音乐文化的宗教色彩,一方面,在礼和乐的关系中,乐为礼所统摄,表现在言“礼”多兼及“乐”,而“乐”多服务于“礼”;另一方面,将“德”作为礼乐的价值内涵,包括分封之德和宗法之德等。

▴

周公像

付老师随后探讨了乐的审美意涵。《礼记·乐记》认为诗、歌、舞皆本于人心,而后金石丝竹等乐器从之,也就是说,乐由情感发出,通过特定的形式加以表达,所谓“情深而文明,气盛而化神;和顺积中,而英华发外”。因此,乐首先具备形式之美,如季札适鲁观乐时评价周乐,有十一次用“美”来形容;孔子对《韶》《武》和《关雎》的评价,也先谈到了形式上的美感。当然,在儒家思想体系中,纯粹的形式之美并不等于乐,所以魏文侯听郑卫之音等“新声”便受到子夏的批判,《乐记》更是提出“知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也。唯君子为能知乐”的说法。乐的中和之美在早期文献中也多有强调,《国语·周语下》所谓“声以和乐,律以平声”,指的是一种形式的和谐与节制有序;而《中庸》言“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”,则是指情感的适度表达。此外,乐之审美意涵进一步发展表现为德义价值的彰显,在音乐仪式结束后,还要进行“合语”“道古”之礼,对乐义进行道德化的阐释。这也奠定了后世礼乐审美的价值倾向,即特别看重德义价值。

▴

成都百花潭中学十号墓出土嵌错铜壶花纹摹本(局部)

最后是乐的社会功能。付老师指出,乐的社会功能可以概括为四点:一是审乐知政,如《乐记》《毛诗序》分别描述了“治世之音”“乱世之音”“亡国之音”的特点,所谓“声音之道,与政通矣”,而《吕氏春秋·音初》则强调“盛衰、贤不肖、君子小人皆形于乐”,陈诗、采诗之制实际上就是基于乐的这种功能;二是乐主合同,与礼对社会等级结构的严格区分不同,乐则能够在一定程度上弥合上下之间的隔阂,合和社会伦理秩序和神人关系;三是移风易俗,既用于国子教育,如《周礼·春官·大司乐》所言“以乐德教国子中、和、祗、庸、孝、友,以乐语教国子兴、道、讽、诵、言、语”,又施于民众教化,“教民平好恶,而反人道之正”;四是乐以殖财,即通过乐来疏通八风,调解气候,进而达到增加百姓财用的功用,所以《国语·周语下》有所谓“有和平之声,则有蕃殖之财”的说法。

付老师总结道,“乐”在中国传统文化和思想中占据着极其重要的地位:乐具有审美价值,从外在形式,到旋律节奏,再到思想内涵,都可以让人得到美的享受、精神的熏陶乃至思想的升华;同时,乐在政治社会生活中也发挥着重要的作用,审乐知政、乐以和同、移风易俗、乐以殖财等社会功能,让其成为构建理想社会的重要途径。

交流环节

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了深入交流。

许明杰老师就早期有无《乐经》以及诗、乐之间的关系向付老师提出疑问。付老师回应道,在之前对《乐纬》进行考察的过程中,曾倾向于认为《乐经》应该有对应的文本,同时也有关于乐义的阐述文本。不过,在目前文献尚不足征的情况下,相较于继续争论《乐经》文本的有无,付老师表示自己对后代恢复《乐经》的现象更感兴趣,无论是以《大司乐》《乐记》为经,还是重新编定所谓《乐经》文本,这些做法本身都值得关注。至于诗乐关系,学界也有不少讨论,我们可以注意的是诗乐分离之后阐释传统和音乐传统的并行与互动。

▴

舞阳贾湖龟铃

柿沼阳平老师特别关注报告中提到的“乐以殖财”的社会功能。对此,付老师引用《国语》关于周景王问律于伶州鸠的记载,进一步阐述了“乐以殖财”背后所蕴含的乐律与自然相通之理,指出这一思维逻辑也体现在《夏小正》《月令》等早期文献的论述当中,而到了汉代经学则得到更多的发挥。

孙亚冰老师认为付老师的研究虽然隶属于古代文学领域,但其实也与历史学的研究思路相通。不过对于报告所区分的三个时代,孙老师结合出土文献的情况指出,可能不一定能区分得那么明显,比如商代的音乐既有巫术的作用,又有礼制的作用,而周代的礼乐也仍旧与祭祀、宗教相关。付老师对此作了回应,在报告中叙述的脉络主要是出于表达方便考虑,实际上三个时代的划分并没有那么绝对,包括个体巫术和公众巫术也不是截然对立,这些问题都在研究过程中有明确的意识,然而不容否认的是,通过文献的梳理还是基本能够把握大的方向和演进趋势,我们不妨以主次、显隐的角度来加以理解。

▴

1995年青海同德县宗日遗址出土舞蹈纹盆

孔令伟老师提出了研究中采用的方法论问题。他指出,尽管人类文明有其普适性,但也必须考虑到弗雷泽《金枝》背后预设了西方政教对立的传统,这与中国古代的传统有所不同,所以殷周之际的变革是否真的有那么大,就值得审慎考虑;与此同时,物质文化的变革并不必然意味着思想的变革,如何对思想的变革进行实证性观察,可以进一步讨论。

另外,关于报告中引述的《孔子家语·辩乐解》所载《南风》之诗的可靠性和解读方式,闫建飞、孙亚冰、孔令伟、钟鸣旦老师先后发表了自己的看法。对此,付老师补充了在早期研究中如何处理材料,尤其是反证材料的态度和原则,并指出徐旭生先生的材料分层方法值得借鉴。随后各位老师继续就材料和理论问题各抒己见,报告会在热烈的讨论中结束。