2025年3月18日,文研院第十七期邀访学者内部报告会(第三次)在静园二院111会议室举行。文研院邀访学者、比利时鲁汶大学汉学系教授钟鸣旦(Nicolas Standaert)老师作了题为“进入全球公共视域的清帝国:欧洲文献里的中国邸报”的报告,同期邀访学者白永瑞、林乾、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、赖区平、张锐、孔令伟,文研院副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。段德敏老师代表文研院向钟鸣旦老师颁发了邀访学者聘书,张锐老师作为主持人介绍了钟老师的研究领域和学术背景。

讲座伊始,钟鸣旦老师介绍了自己长期以来的研究兴趣,即当两个文化相遇的时候,会发生什么。循着这一问题,钟老师意在将明末清初这一阶段视作实验室,近年来着重考察书籍在中欧之间的巡回传播。在研究当中,他逐渐关注到一种独特的材料——邸报。邸报是中国古代通报官方政治信息的媒介,在中国的欧洲人是否曾阅读过邸报?他们是否将其中的知识带回欧洲?而欧洲人又是如何接收并理解这些信息的?

▴

钟鸣旦教授在报告中

这看似是一个简单的问题,要系统爬梳史料却并不容易。在流传至今的档案当中,1800年以后的中英文史料相对较多,以前的中文邸报抄本则非常稀少。钟老师的新著《进入全球公共视域的清帝国:欧洲文献里的中国邸报》主要发掘利用了西文资料当中保存的康雍乾时期邸报,并将之与起居注、上谕等不同类型的史料交叉核实,能够弥补这一文献上的遗憾,亦能够借此管窥更加广阔的中西文化交流史。

▴

《进入全球公共视域的清帝国:欧洲文献里的中国邸报》

钟鸣旦著,陈妍蓉译

上海人民出版社,2025年

以雍正时期为例,在已出版的欧语印刷资料中可以找到邸报的痕迹。其中,杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde, 1674-1743)主编的《耶稣会士书简集》(lettres édifiantes et curieuses)收录了传教士龚当信(Cyr Contancin)的三封书信,对我们理解当时的邸报有多方面的意义。第一,这些信件解释了邸报是什么,如官员降职升迁的名单及原因、被判处死刑的刑事案件卷宗、各省发生的灾害、官员提供或皇帝提供的赈济,等等。第二,信件翻译了一部分邸报的内容,所涉及的情况在实录或起居注中都能核实。第三,信件解释了邸报的结构和形式。第四,龚当信也谈到了邸报的意义。他指出中国的邸报不像欧洲那样充斥着无用的谤议和闲话,而是只提及与皇帝有关的内容,可以起到训导官吏和指导人民的作用;他也写下了关于阅读邸报的一些个人想法,强调研究邸报对于传教士来说非常有用,可以帮助理解中国的宗教、法律、习俗等,传教士过去的忽略往往是因为中文水准不够,而且误认为邸报与欧洲的公报类似,后者随意夹杂了各种内容。值得一提的是,尽管龚当信写下这些文字时正值天主教被禁,但他对雍正仍不乏赞许,称这位皇帝管理了一个明智的政府,扶持“公共事业”,官员能够在积极的官僚体系中发挥主观能动性。当然,这种正面的观点未必为其他耶稣会士所认同。

除了印刷资料,还有一定数量的手稿资料保存了邸报的内容。例如当时身处广东的传信部教务长郭中传(Domenico Perroni)(其手稿现藏罗马传信部档案馆),不仅翻译了邸报,也包含了草写的中文原文。与龚当信不同,郭中传一方面对皇帝和官僚系统持积极看法,另一方面认为皇帝被他的官员所蒙蔽,皇帝说的话与现实脱节,他的盲目导致天主教受到残酷迫害,官员则永远在奉承和赞美皇帝。

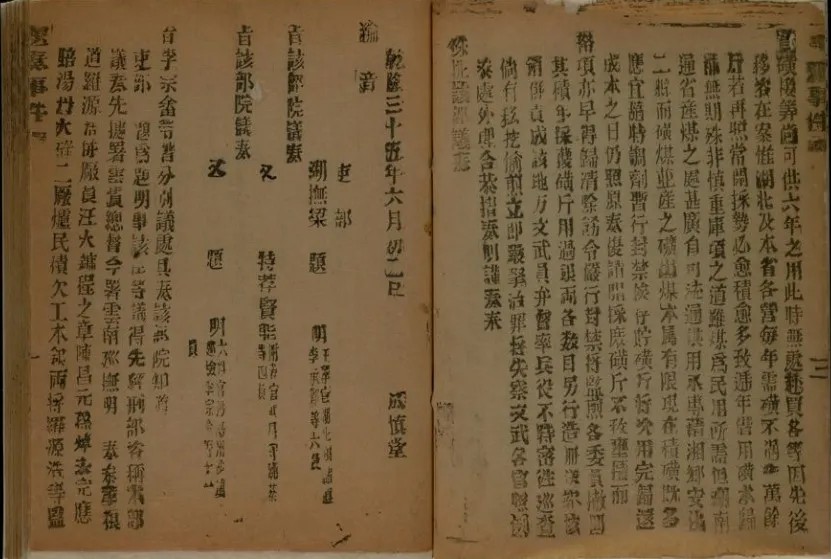

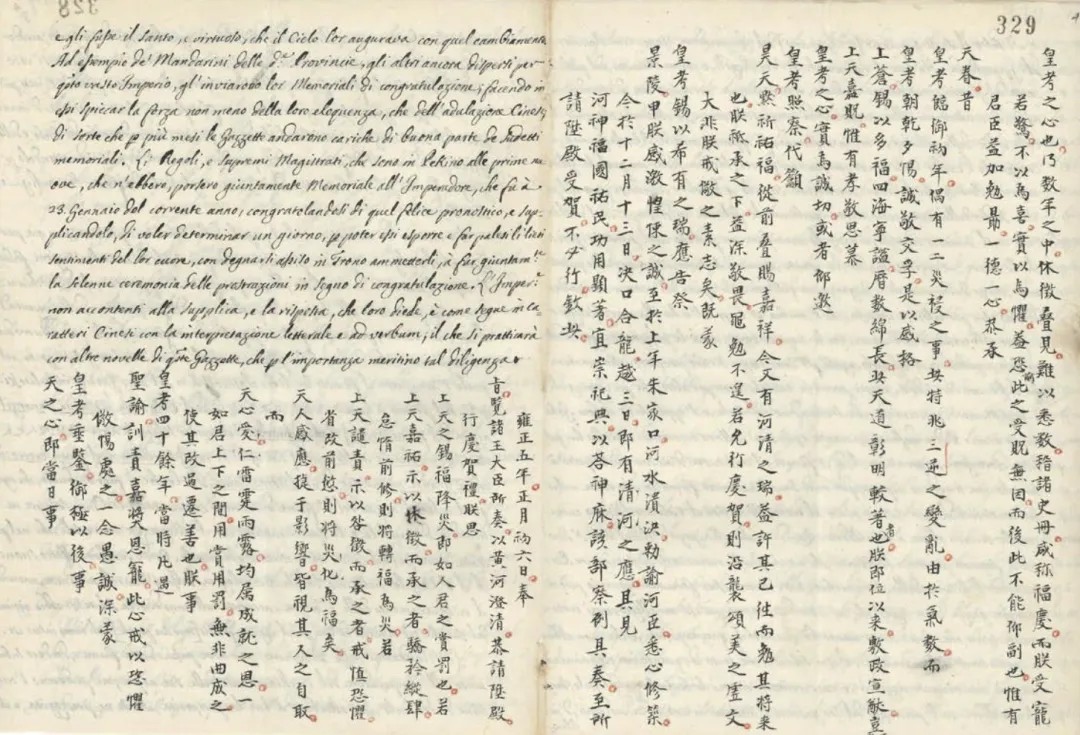

▴

耶鲁大学图书馆藏乾隆《题奏事件》

钟老师总结道,以上案例反映了“从边缘理解一种文化的方法”(Looking at a Culture from the Margin/Periphery)。欧洲文献扩大了我们的知识,让我们能够认识十八世纪的中国邸报,以及它的存在、形式、结构、内容和用途。在华传教士的外部观点告诉了我们关于欧洲公报和中国邸报文化的一些特点。这些文献还揭示了欧洲传教士在中国如何阅读邸报,以及他们作为全球知识中介如何向欧洲传播有关中国的信息。

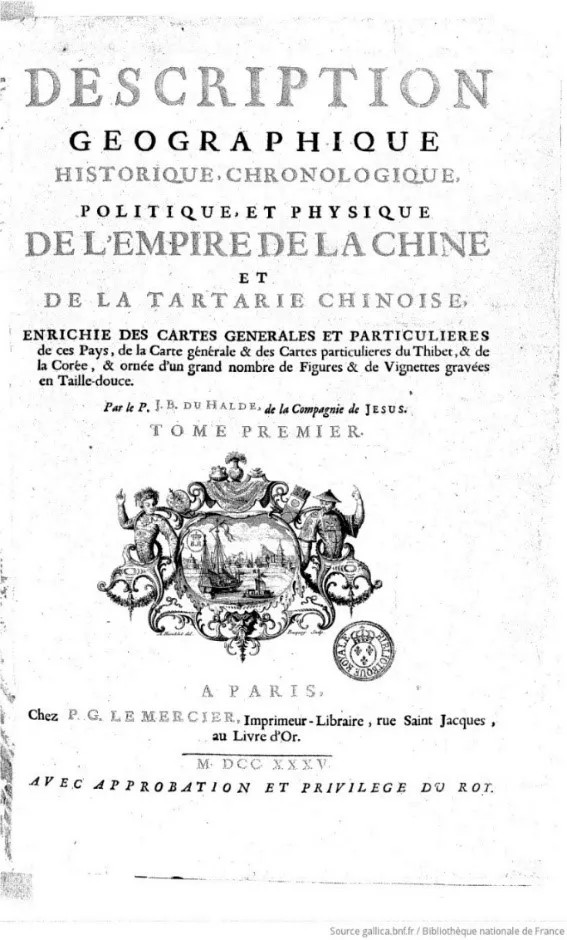

再将视野投向邸报文本的传播,则能发掘出“交错的文化史”(Interconnected cultural history),即互相关联的文化史,不单看中国或者欧洲历史,而是两个文化之间的关系。涉及邸报的欧洲文本载体有多种。其一是学术期刊,不仅有对近期出版品广泛且详细的评论,也有长段摘录,如《学者杂志》(Journal des Sçavans)。其二是报纸和小册子,如伦敦出版的《复兴的蜜蜂:或普世周刊小册子》(The Bee Revived or The Universal Weekly Pamphlet)。其三是书籍,如杜赫德主编的《中华帝国全志》(Description de la Chine)。其实当时的欧洲已经很了解邸报和发生在中国的事情:有学者认为借助邸报的传播,18世纪法国和德国的公众对中国的了解比对欧洲许多周边国家还要多。故此早在18世纪,中国的邸报就已经进入了全球公众的视域。需要注意的是,1801年之前,关于中国的消息大部分是翻译的,而不是加以解释和评论;1801之后,才是更多解释、更少翻译。钟老师强调,这一点很重要,因为要想接触这些内容,欧洲人需要了解当地语言——传教士的翻译得以让这些文化向欧洲读者讲述自己的故事。然而,现代的学术研究反而倾向关注欧洲人对中国的解释或误解,同时亦不够重视翻译的数量和质量。

▴

杜赫德主编《中华帝国全志》书影

钟老师进一步探讨了启蒙思想家如何引用龚当信信件中的邸报内容,并分析了这些知识在欧洲的接受过程。第一个例子是伏尔泰。伏尔泰曾在《百科全书,或科学、艺术和工艺详解词典》(Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers)中撰写过“Gazette”的条目,称“中国自古以来就已经建立了这样的文书系统,且帝国的邸报是按照朝廷命令每天发布的”。他自己最重要的著作之一《风俗论》在讨论中国时也提到邸报——“中华帝国的邸报,是世界上最真实有用的报纸,因为它包含了所有公共需求、资源和国家利益的细节”。基于从邸报中传递出的资讯,伏尔泰将中国政府和帝国体系作为支持自身观点的论据,从中发现了一个理想政府的形象,将雍正视作皇帝的典范。而通过考察伏尔泰的藏书和笔记(现存圣彼得堡图书馆),可以证明他曾阅读龚当信的信件,也曾读过杜赫德主编的《中华帝国全志》。

第二个例子是孟德斯鸠,从他存世的手稿中我们也能确定他曾经阅读关于邸报的信息。与伏尔泰不同,孟德斯鸠是更多指出中国司法体系的局限性。他引用了龚当信曾经提到的一个例子,即两名作者因在邸报中加入一些不实言论而被以“蔑视皇帝”的罪名处死,认为“没有比这些模糊的法律更危险的了,蔑视与否是一种主观的判断”。他也在《论法的精神》中谈到了这一点,“如果叛国罪是含糊的,仅这一点就足以使政府堕落为任意行使权力。……因此,中国是一个以恐惧为原则的专制国家。”

第三个例子是魁奈。魁奈认为“中国是一个合法的专制者统治的国家”,赞同中国举贤任能的官员选拔制度,也认为中国的政府“不是一个野蛮的政府,它的基本法完全独立于皇帝”。他在评论邸报时称这种“每日的历史教育,向公众展示了各种各样的范例,一次激发了人们对美德的崇拜,对君王的热爱,以及对罪恶的恐惧”。魁奈也注意到了引发孟德斯鸠反感的同一事例,但仅仅加以引述。同时,他十分赞许中国的法律允许向皇帝提出抗议,“也许没有哪个国家能比中国更自由地对君主谏言”。

▴

《中华帝国的专制制度》

[法]弗朗斯瓦·魁奈著,谈敏译

商务印书馆,2018年

第四个例子是瑞典自由法的出版。一些政治家根据龚当信、杜赫德的描述,声称中国自古以来就有写作、新闻和资讯自由,并且这些自由为中国的财富和稳定做出了巨大贡献,以此加强他们在瑞典推行出版自由法的主张。

钟老师引申探讨了这四个例子所反映的间性(In-betweeness),即不同主体“之间”产生并存在的空隙。启蒙思想家依据的是邸报中的资讯,又对相同的资料来源发表了不同的观点。

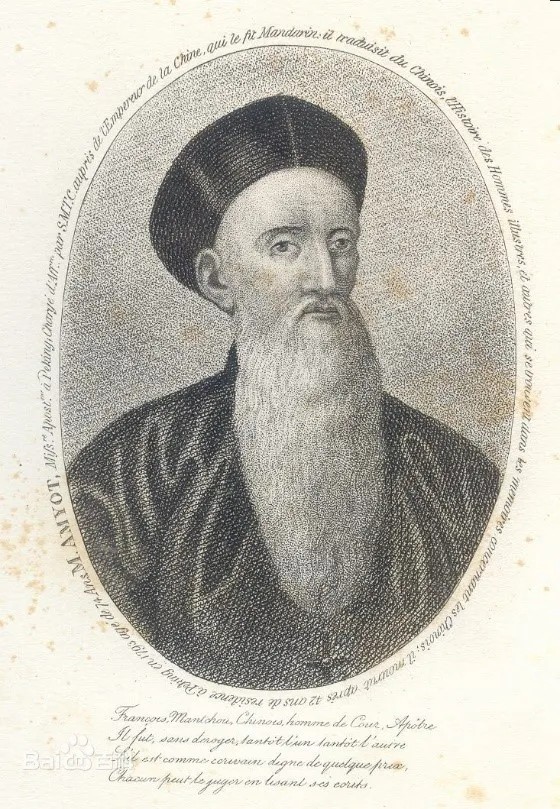

此后,钟老师简要介绍了西文资料所见的乾隆邸报。这一时期最重要的文献之一是耶稣会士钱德明(Joseph-Marie Amiot)等人编著的《中国历史、科学、艺术、风俗习惯回忆录》(Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, &c. des Chinois),其中包含不少于邸报相关的资料。时任法国外务大臣的亨利·贝尔坦(Henri Bertin)与钱德明保持了三十年的书信往来。钱德明本人在宫廷工作,汉文满文皆通,将关于中国的资料寄给贝尔坦之后,后者又交予国王路易十六看,且曾记录“国王高兴地阅读了京报当中的所有摘录”。通过钱德明的描述,贝尔坦还对四库全书心驰神往,热切询问如何能够获得一套。即使他自己没有掌握中文,也至少意识到欧洲可以从中学习。除了钱德明,耶稣会士赵进修(François Bourgeois)也一度为贝尔坦翻译了三个月左右的邸报。贝尔坦还曾邀请两位在法国读博士的中国人在回国之后观察并撰写关于中国社会的报告。

▴

钱德明和贝尔坦

讲座的最后,钟鸣旦老师就“文化间方法:文本和思想的全球流通”作了简要总结。所谓“从周边理解一种文化”,是借助异文化的书写资料去研究中国,用欧洲文献扩大我们的知识。所谓“交错的文化史”,也就是互相关联的文化史,要通过文本传播去寻找不同文化之间的关系。中国邸报的内容经由传教士传播至欧洲,促进了资讯流通。通过翻译邸报,传教士让欧洲读者了解到有关清代统治制度的知识。因此早在18世纪,中国的邸报已经加进了全球公众的视野。

交流环节

在接下来的讨论环节,各位在场的老师和同学结合自己的研究兴趣与钟老师进行了交流。

许明杰老师追问了法国启蒙思想家在欧洲的代表性,以及邸报在法国之外的影响。钟老师认为法国的情况并不具备代表性,但是存在法国外的影响。因为从语言来说,在华耶稣会士主要将中文邸报翻译成法文。但是18世纪的欧洲的学界不支持用拉丁语,法语是流行的学术语言,具备影响力。报告中提到了一个英国的小册子,也有一些德语和翻译成意大利语的资料,但当中没有很多关于邸报的内容。

闫建飞老师谈到,《风俗论》所描述的中国与清代中国的真实情况有很大不同,而邸报也是经过官方严格审查的资料,那么伏尔泰在写作时,是否对文献来源的真实性有所怀疑。钟老师认为,对于孟德斯鸠和伏尔泰来说,中国是一面镜子。他们不必了解真正的中国,但是他们需要一面镜子来发展自己的想法。如果传教士没有翻译邸报的资料,可能他们就找不到这面镜子。因而本研究并不意在分析他们的看法对不对,而只是看他们如何用同样的资料产生不同的想法。

▴

伏尔泰

孔令伟老师补充了龚当信所谈到被处死二人的最终结局。根据起居注的记载,他们实际上被改为流放,而传教士并没有特别关注具体的事实。他进一步提问,邸报对于启蒙思想家形成对中国的认识有多大影响,还是说这可以视作东方主义的体现。钟老师回应道,欧洲思想家用相同的资料,但是形成不同的看法,这个过程可以说是理所当然的,我们现在也会出现类似的情况。研究过程中对他比较有启发的是,这些传教士在尝试翻译一手资料。翻译的过程虽然并非完全客观,但是与之相比,1800年以后描述中国的欧洲资料,重点在于解释、研究而非翻译。传教士的翻译是在让中国人自己解释自己的事情、发出自己的文化声音。

▴

1727年刊印于北京的邸报

赖区平老师指出,邸报本身有教化意义,文体自身比较特殊,并询问这是否影响了欧洲对它的接受。钟老师认为,当时除了邸报还有很多其他类型的信源,也有其他传教士对于龚当信翻译邸报的真实性产生怀疑,但是这对于当时的其他启蒙思想家来说不是一个问题。张锐老师对此也补充了郭中传(Perroni)的例子。郭中传是教会在中国的一个代办,搜集各种信息送往罗马,所以当地的达官贵人有着多元信息渠道。

此外,各位老师和同学还针对“全球”“公共”这些概念的使用、中国热到反华的历史转变等问题进行了讨论。张旭老师表示,钟老师的邸报研究实际上超出了中西书籍交流史的框架,不光有扎实的历史考证,还有丰富的社会史、文化史、宗教史内容,打开了这一领域的研究视野。最后,张锐老师用钟老师新著中所引的杜赫德之语作结:“了解中国的最佳方法,就是通过中国本身,因为这样才能确保在了解这种民族的精神和习俗时,不会出错。”研讨会在热烈的掌声中结束。