2025年4月8日,文研院第十八期邀访学者内部报告会(第七次)在静园二院111会议室举行。文研院邀访学者、中山大学哲学系副教授赖区平老师作了题为“玉、铜何所别?——从历史哲学看玉器与青铜器”的报告,同期邀访学者白永瑞、Nicolas Standaert(钟鸣旦)、铃木将久、林乾、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、张锐、孔令伟,北京大学建筑与景观学院副教授李溪,文研院院长杨立华、副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。段德敏老师代表文研院向赖区平老师颁发了邀访学者聘书,闫建飞老师作为主持人介绍了赖老师的研究领域和学术背景。

▴

段德敏老师为赖区平老师颁发邀访学者聘书

赖区平老师首先介绍了这一项研究的问题意识,尝试将思想和制度落实在具体的器物中来看,同时也将器物放到由思想、历史、制度所构成的文明系统中来看。具体到这项研究,赖老师试图以玉器为中心,通过考古学、宗教学、神话学与人类学的综合视角比较玉器和青铜器、玉器与石器的象征意义,并以此为基础认识中国古代不同文明时期的特征。

一、皇帝王霸文明史观的几条线索

赖老师在对皇帝王霸文明史观的研究中发现,皇、帝、王、霸四个不同的文明时代各自有与其相对应的制度、主导德性(道德义智或圣/仁礼义智)以及器物标志(石玉铜铁)。在器物方面一处具有代表性的材料出自《越绝书》,其中风胡子提到从“(轩辕、)神农、赫胥之时”到春秋之时,分别以石、玉、铜、铁为兵。张光直认为如果把中国古史分为石、玉、铜、铁四个阶段,大致分别相当于传统古史中的三皇、五帝、三代和东周四个阶段,三代即三王时,东周即五霸时。《越绝书》说这四个时代分别以石、玉、铜、铁为兵,“兵”所指的是在战争的语境之下竞争的意味,实际上是说明这四个时代分别以此四类器物作为标志。与西方考古学石器时代、铜器时代、铁器时代的分期相比,中国多出来一个玉器时代,而玉器时代则正好代表着从石器到铜器的转变。

▴

张光直《中国青铜时代》

生活·读书·新知三联书店,2013年

由此赖老师指出两个需要思考的问题。第一,皇帝王霸—石玉铜铁四期说之中所特别列出的玉器时代的确体现了中国文明和思考的独特性,但这是否具有着普遍的意义?第二,玉器和铜器同样作为礼器,但是分别对应着不同的文明时代,二者之间的根本差别是什么?

二、玉器作为礼物

赖老师以此分析了对于玉与玉器时代的几种不同的研究思路。

第一种是以张光直为代表的考古学、宗教学的视角。张光直强调中国古史四阶段之中玉器时代是以玉琮为代表,玉琮内圆外方,具有着沟通天地和象征权力的意义,显示了巫术与王权的结合,所代表的是产生特权阶级的时代,而青铜时代则进一步产生了国家、城市和文明,玉琮和青铜礼器分别代表着酋邦体制权力和国家体制权力。

▴

新石器时代良渚文化玉琮

中国国家博物馆藏

第二种是以叶舒宪为代表的神话学的视角。叶舒宪强调人类各大文明发生期都有各自的玉石信仰和神话,只不过体现为不同的玉石器物,文明前夕率先获得神话化的玉石是西亚的黑曜石,其次是西亚北非的青金石、绿松石和东亚的地方玉及和田玉。相较于考古学强调中国的玉器时代的独特性,神话学的研究认为玉器作为文明时代的标志是具有着普遍性的意义。

第三种是经济贸易和商品交换的视角。柴尔德(Vere Gordon Childe)的研究指出史前期的墓地和村落中越来越多的舶来品提供了文明的封闭状态被打破的确凿证据,比如新时器时代的埃及村落中只有来自红海和地中海的贝壳,而在较晚的埃及墓葬中除了孔雀石和松香外还有天青石和黑曜石,再往后还有紫水晶和绿松石,而且其数量在不断增加,这些器物是来自与埃及距离遥远的叙利亚、爱琴海、阿拉伯和亚美尼亚等地。这些物品的出现很可能是由于流动的游牧部落和定居的农业村落之间的接触,这是贸易的开端。

第四种视角是礼,或者说礼物交换的视角。马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)在《礼物》(The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies)一书中提出了系统的礼物交换的理论,而基于此的礼物体系是一种社会总体的呈现体系,包含宗教、法律、道德、经济、政治、家庭等各个方面在内。《礼记·曲礼上》说“太上贵德,其次务施报。礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也”,中国古代重视礼物交换,存在着一个以互惠互报性的礼物交换为基础的人类时代,这也即是礼物时代。玉石作为一种珍贵之物,是礼物时代一种标志性的器物。

▴

马塞尔·莫斯:《礼物》

Alicia Éditions,2021年

赖老师指出礼或礼物交换的总体视角可以涵盖其他视角:礼仪、礼物交换不仅发生在共同体之间,而且发生在部落内部、家户与家户之间。尤其是,礼物交换不仅发生在人与人之间,而且发生在人与神灵、祖先、物的精灵之间。因此,礼物交换的视野本身也可以涵盖学界常见的对玉琮等玉器的巫术、宗教和神话学研究思路。

赖老师认为,在中国,礼物时代的代表就是玉器,玉器首先是贵重物和宝物的代表,在礼物交换系统中有重要的意义,能够作为礼物和礼仪性的器物,因此玉器时代可以在礼物时代的意义上来进行理解,是礼物时代的代名词。此外,玉器时代并非中国文明的独特历史阶段,而是从中国文明出发所得到的一个具有文明史意义的普遍人类历史阶段。

三、玉器与青铜器的

根本区别:两种基本权力

赖老师区分了两种类型的“礼”,一种是相对实质性对等的软性规范力量,表现为礼物和礼仪;另一种则是等级制度性的硬性强制力量,这种“礼”以国家为前提,以武力为后盾。这二者之间存在着演变的逻辑。杨向奎在《宗周社会与礼乐文明》中分析了“礼”的演变和类型,原始的礼重视礼物交换,其后逐渐转向为重视仪式,其中对等性的因素减弱,等级性加强,这是三代之礼的特征,到孔子之时则在更大程度上去除了物质因素,转向对于礼意的强调。

▴

杨向奎:《宗周社会与礼乐文明》

北京出版社,2022年

与两种类型的“礼”相对应,也有着两种性质的“礼器”,第一种是处于前国家社会(礼物时代)的礼物交换系统或礼文领域中的礼器,这是原初意义上的“礼”器或礼物,具体就是玉器等一系列珍贵之物,它们体现的是谦让、礼仪、文饰力量,相对更具有实质对等性、宽松性;第二种是国家政权系统或政治领域中的礼器,其代表是鼎等青铜器,所体现的是以武力为后盾的、强制性的政治权力,具有森严的制度等级性。

因此,玉器和铜器的根本区别在于其所代表的两种基本权力。玉器作为礼物、礼仪性器物,代表着礼仪或者文化权力,铜器则是作为政权的象征,是真正“国”之重器意义上的礼器,体现着政治权力。当国家形成之后,玉器等珍贵之物被纳入了国家政权系统,同样成为了政教权力的象征,而不再是礼物交换系统中玉器的原初形态。夏王朝诞生的两个标志性事件是“铸鼎象物”和“禹赐玄圭”,孙庆伟在《鼏宅禹迹:夏代信史的考古学重建》中指出九鼎和玄圭有着本质的区别,九鼎彰显君权,而玄圭突出神权,玄圭作为宝贵的玉器可以打通人神的关联,但是其神圣力量已不是玉器最初表征的那种与神灵进行礼物交换的巫术力量(礼仪权力),而更是与君权相结合的国家神权(政治权力)。玄圭之玉已为九鼎之铜所浸染,从礼仪互惠性的转变为国家政治性的。

▴

神面纹玉圭

故宫博物馆藏

赖老师结合西方考古学和人类学对于人类社会的分期指出,玉器时代(礼物时代)在社会形态上介于平等分节社会和国家之间的阶段,是处于平等和不平等之间的社会体系。在萨林斯(Marshall Sahlins)和弗里德(Morton Fried)对于前国家社会所做的四种区分中,一类是物质共享的游动狩猎采集社会和几乎平均主义的简单定居村落,这两种即是以自然无为地一体共享为基础的石器时代;另一类是等级不稳定的大人社会和等级趋于稳定的酋邦社会(细分为简单酋邦和复杂酋邦),这两种则是以礼物交换为基础的礼物时代、玉器时代。在莫斯和古德利尔(Maurice Godelier)所区分的早期社会类型中,非竞争性的简单部落基本上属于平等社会,而竞争性的复杂部落、竞争性的简单酋邦和非竞争性的复杂酋邦则是不平等逐渐强化的礼物社会和玉器社会。

四、赠与的方式:家与礼物

赖老师在最后重新勾连了开始所提出的皇帝王霸的文明史观。皇帝王霸的不同文明形态各自有着主要与其相对应的德性,这种德性在更广的意义上关涉着人的不同的生活方式、不同的器物以及不同的制度形态。三皇时代的主要德性是道,也即是无为的仁、圣的德性,在共属一体的基础上,仁所表现的是自发的体贴和一体之内的关爱,这是作为天下的“家”的意义,圣则表现一种沟通上天的超凡魅力,可以吸引和凝聚不同的群体,这是作为家的“天下”的意义。五帝的时代则是礼的时代,所体现的是谦让恭敬、礼仪文饰的意义,在制度上表现为公天下和禅让,这一时代也即是礼物时代。三代是义的时代,主张通过强制裁断的方式来正当取舍和公平分配,在等级制度的基础上追求实质性的公正。东周以来是智的时代,推崇明辨是非和理智认知的能力,追求形式性的平等和公正,在制度上则表现为郡县制、阡陌制。

赖老师指出赠与可以区分为纯粹赠与和互赠互惠两种类型,纯粹赠与是基于神圣力量或者家的力量,如马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)认为纯粹赠与主要是见于家人父子夫妇之间;互赠互惠则体现了一种礼仪权力,表现为礼物交换和礼尚往来。基于纯粹赠与和互赠互惠两种赠与类型的区分,实际上也存在着两种礼物的类型——纯粹礼物和互惠礼物,前者存在于玉器时代之前,后者则是玉器时代的主要代表。

▴

[英]布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基:《西太平洋上的航海者》

Waveland Pr Inc,1984

对于纯粹赠与的问题,在人类学家以及社会学家之间存在着争议。一些学者否定纯粹赠与的可能性,天下没有白送礼这回事,即使是在家人之间也存在着私利动机。对此,阎云翔《礼物的流动》有所反思:“难道一个特罗布里恩德的丈夫送给他妻子一份礼物,就不可能仅仅是因为他们之间的相互钟情吗(更不用提那个意义丰富的字眼‘爱情’了)?”法国思想家德里达、马里翁也深入探讨了礼物交换与纯粹赠与的问题。实际上,有别于礼物交换所体现的相互施报的礼让之德,纯粹礼物意味着一种无私共享的仁爱之德。

交流环节

▴

赖区平老师在报告会中

在赖区平老师报告后,各位老师围绕本次报告进行了热烈的讨论交流。

张旭老师首先表示了对于赖区平老师将器物放在文明系统中进行理解的尝试的认可,并针对赖老师报告中提到的有关礼物交换的问题做了回应。马里翁(Jean-Luc Marion)有“礼物现象学”三部曲《还原与给予》(Réduction et donation)、《被给予》(Etant donné)和《论溢出》(De surcroît),德里达也有两部著作《给予时间》(Donner le temps)、《赠予死亡》(Donner la mort)专门讨论这一问题,他们的基本结论仍然是支持莫斯的立场,只是用哲学的概念进行了不同程度的发挥。德里达的理解有一个背景是他在《马克思的幽灵》(Spectres de Marx)中说要反对现在的新自由主义的国际秩序,这个国际秩序最大的问题是建立了一个所谓的债务体系,所以他是想用礼物的这样一种精神去进行消解。马里翁也有类似的动机,但是他在这种政治经济的批判之外还有一个重要层面是神学,他是天主教的神学家,是巴黎大主教的学术顾问,所以他的礼物研究有宗教的基础,礼物的概念也非常接近于基督教所说的爱或者启示。但是在莫斯或者是涂尔干学派讨论礼物的时候,实际上已经把其中的宗教的神圣感解构了,把这种神圣感归结到人的社会系统,这种社会性就体现在所谓的礼物赠与这样一种看起来是强制性的义务,但是又是基于人的自愿或者是自由的这样一种情感基础之上,在礼物的赠与、交换和回赠的流动性或者交互性、互动性的过程之中就实现了这种社会性,而这种社会性在古代是以宗教的形式,或者是以神话,或者是以图腾和禁忌的形式表达出来的。这是法国这个学派的研究的核心观念,直至现在法国社会学对于礼物的研究还是非常重视,有一个非常大的团队在从事这方面的工作。有关纯粹赠与是否可能的问题,张旭老师特别提出了布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的解决方案,也即在礼物赠与中存在着一个时间的延迟和空间的延展的过程,礼物的交换并不是即时性的接受与回馈,回馈的数量也不是确定的,通过引入时间和空间的变量使得礼物的赠与和回馈变成一种非功利性、非负担的过程。

▴

[法] 让-吕克·马里翁著,方向红译:《还原与给予》

上海译文出版社,2009年

马硕老师对于赖老师所使用的玉器时代的概念提出商榷意见,指出中国早期文明遗址中有一些并不太重视玉器,比如龙山文化就更加重视陶器,那么是否按照相同的逻辑也可以认为存在着一个陶器时代?马硕老师指出,我们在思考和理解历史时往往希望建立一种一一对应的关系,因为这样看起来能够将历史讲得更好、更清楚一点,但是实际上其中有着更为复杂的因素。对此赖区平老师回应道,他的重点不在于仅仅强调玉器作为一种礼物时代的代称,而是玉器这种贵重物品可作为礼物的代表。如果有的地区不兴玉器,而是黑陶在其礼物交换系统中有代表性作用,也尽可称为黑陶时代。“玉器”时代不是一个排他性的概念,各地可能有不同称呼,关键是要确认这一时代社会运作的主导性力量和基本原则,这是不变的。另外赖老师强调他的研究是想要尝试在考古学的器物的基础上,结合人类学、哲学的因素对器物背后的历史叙述提出一条可能的路径,从而能够将器物背后的历史、文化和制度等因素揭示出来,但是在此之外对于器物的其他路径的考察和理解也是必要的。

杨立华老师指出赖老师的研究是扩大中国哲学的研究范围的一种尝试,但在这一过程中需要注意方法论的严谨,在一个儒家哲学的层面上讨论问题,但同时有历史学、考古学和人类学的层面,不同理论层面是否能够放在一起进行考察是需要进一步思考的问题。赖老师对此表示认同,跨学科研究确实需有更严谨的方法论考量。

孙亚冰老师指出在上古史研究方面历史学和考古学的确存在着“两层皮”的问题,这是上古史研究的难点所在。另外孙老师补充了李新伟老师对于红山和凌家滩文化的研究成果,这两处文明之间距离非常遥远,但是在一些珍贵物品方面存在着共同的地方,说明二者的上层社会之间可能存在着一定的交流。

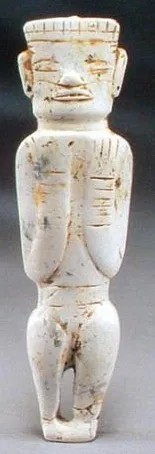

▴

牛河梁(左)和凌家滩(右)墓葬中随葬的玉人

岳永逸老师指出夸富宴主要是针对北美的印第安人的田野研究的成果,除此之外还可以参照中国的社会学家杨堃的研究,杨堃是莫斯和葛兰言(Marcel Granet)的学生,曾经写过一篇对于莫斯的导读(《莫斯教授的社会学学说和方法论》),他对于法国社会学派的理解可能是更全面的。

钟鸣旦老师在最后充分肯定了赖区平老师将器物、德性、制度等方面放在一起考察的方法,认为这种引入了人类学、考古学和哲学的思考方式对于理解和研究器物、思想和历史有着很大的启示意义。