2025年4月1日下午,文研院第十八期邀访学者内部报告会(第六次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、中国社会科学院社会学研究所的梁晨老师作了题为“农村养老服务与社会基础”的报告,同期邀访学者白永瑞、Nicolas Standaer(钟鸣旦)、林乾、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、赖区平、张锐、孔令伟,文研院院长杨立华,副院长杨弘博、段德敏,院长助理韩笑等参加了报告会。杨弘博老师代表文研院向梁晨老师颁发了邀访学者聘书,林乾老师作为主持人介绍了梁晨老师的研究领域和学术背景。

▴

杨弘博老师为梁晨老师颁发邀访学者聘书

在简单介绍本次报告题目的缘起之后,梁晨老师从问题的提出、文献综述、养老服务的制度设计与社会基础的衔接和讨论四个部分展开今天的分享。

首先是问题的提出,即我们为什么要关注农村养老服务问题。一是农村的人口老龄化情况严峻,预计到2025年,乡村60岁以上人口比例将达到25.3%,呈现出老龄程度更深、困难老人更多的特殊性;二是农村家庭结构发生变化,随着农村家庭日趋小型化和空巢化,家庭养老无法应对农村老年人的养老服务需求;三是老年需求也发生变化,农村老年人在生活照料、医疗健康、精神慰藉与权益保障方面的多元化需求正在不断增长;四是随着人均预期寿命的提升和医疗条件的改善,农村高龄老人数量与日俱增,需要专业服务的失能半失能人数也在增加。因此,农村老年服务社会化、专业化刻不容缓。

但在实践中,许多农村幸福院等社区养老设施存在重建设、轻管理的情况,在运营过程中存在顶层设计尚不完善、缺乏多元主体有效合作治理、空壳化现象严重等问题,长期护理保险制度也很难做到保障与服务的城乡均等化,使得农村老人难以享受专业养老服务。所以,本研究关注的是:农村老年生活境遇如何?养老服务如何落地?如何与我国农村原有的家庭养老、亲属邻里或社区互助等社会基础实现有效衔接,更好地支持家庭、社区和医疗养老机构发挥其功能,以更好服务农村老人?

▴

河北沧州青县孝老食堂

图源:新浪网

其次是文献综述部分。梁晨老师指出,通过梳理已有相关研究发现,西方福利国家的社会服务理念和实践随着欧洲国家出现的人口老龄化、生育率下降和女性就业提升带来的“照料赤字”而发展起来,各国政府随之加大社会服务供给,学者们也开始关注不同福利体制采取的照料政策及其效果。而我国养老服务体系建设长期基于“重城市、轻农村”的发展思路,各项养老服务资源优先向城市供给,农村缺乏有效的社会服务体系。具体来看,一方面,传统家庭照料无法满足农村老人的现实需求。另一方面,广大乡村缺乏成熟的专业性社会服务机构,多由草根机构和志愿服务团队提供服务,农村社会化养老服务面临顶层设计和基础设施不完善、财政投入不足、服务人员不专业等困境。

虽然我国农村养老社会服务机构的发展比较薄弱,但是当前我国农村地区依靠农村内生资源,结合政府力量和专业化机构服务,也形成了多种养老服务模式的初步探索:一是立足于社区内自助与互助相结合,形成“时间银行”类型的社区互助养老、互助性非正式的养老照料和依靠老年精英群体的“内生式互助养老”模式;二是面对村庄空心化的困境,依靠政府兜底和党建引领来弥补农村互助型养老的资源和组织不足,探索政府主导、资源协同的模式;三是探索专业社会服务机构介入并与本土资源相结合的方案,如“县域老年照护体系”“居家扶助型”养老模式等。但前两者无法解决农村的失能半失能老人所需的专业照料,后者无法实现与社会资源的真正对接,而且在政府责任收缩回归、社会化养老程度偏低、社会力量服务干预受限的背景下,多元主体养老服务供给模式在农村很难“落地生根”并“开花结果”。因此,一方面需要在专业养老服务系统与老年人熟悉的家庭、社区生活之间建设“交汇口”;另一方面需要根植于老年人日常生活,在了解其养老需求结构基础上,实现养老服务资源供给与地方民众需求适配。

▴

平谷区刘家店镇寅洞村,老人们在互助养老中心用餐

图源:民生周刊

再次是制度设计与社会基础的衔接。首先,梁晨老师对养老服务的制度设计和社会基础做出界定。养老服务的制度设计包括各级政府的农村养老服务实施政策(如长期护理保险、居家养老服务等政策)及其他相关制度(比如农村土地制度、宅基地制度,继承制度,社保制度、医保制度等);政府的治理行动和相关筹资安排(如家风建设,文明办相关的奖励资金等);正式养老服务机构设置(如公私立养老机构、邻里互助点、农村幸福院、居家服务组织等)情况及各项补贴政策;政策理念(如养老服务政策倡导依托家庭提供服务还是社会提供服务、不同时代计生政策宣传口号导向等)。社会基础包括集体经济与社区福利(如村集体/社区共同体是否有能力和意愿支持老年服务等);社会关系网络和社会关联(如人际合作能力、社区共同体凝聚力等);文化观念体系(比如当地如何看待老人,敬老和孝道观念、社区情理、舆论氛围等)等。

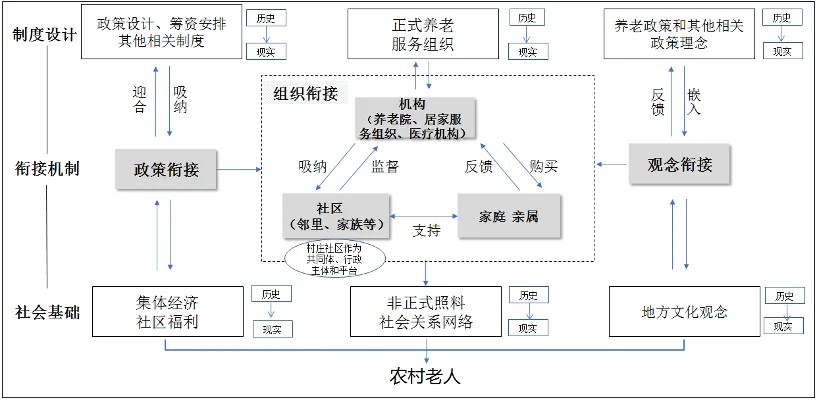

▴

制度设计与社会基础的衔接逻辑图

梁晨老师认为,推动制度设计与社会基础的衔接需要从政策与社会、历史与现实两个方面展开。首先,梁晨老师以晋江为案例分析政策的衔接。一是晋江的长期护理保险政策将社区资助纳入正式筹资。晋江的城乡居民医保的参保人,可以以村居社区为单位自愿参保长期护理保险。而村居社区通过各种筹资方式(比如村集体经济,各种慈善机构筹资,企业家、华侨捐款等)提升参保率,达到提升长期护理保险覆盖率、广泛服务群众的目的。二是村建敬老院/养老机构有资格获得长护险资质,并可以获得民政部门的建设和运营补贴。晋江通过这种方式实现了政府补贴资金和民间筹资的链接。组织的衔接是指专业服务组织与村庄社区和非正式照料网络的衔接。在晋江有很多嵌入村庄的养老机构:一部分由村庄运营,针对自理老人,使用村级慈善资金;一部分由外来专业机构运营,有一定的商业行为。后者将村庄机构与外来服务组织相衔接,运营成本低,而且能满足家属和老人就近入驻机构的需求。在组织衔接方面,需要单独讨论的议题是村庄社区的作用。中国国家与农民关系呈现出“国家—村社—农民”三元互动结构,村社集体是国家和农民关系的组织接点和“中间结构”。村落作为社区有三重含义:①共同体意义的社区,这个意义上的社区是提供社会文化基础、传承集体记忆和舆论软约束的土壤;②行政体系意义上的社区,这个意义上的社区是正式公共服务下沉的重要通道;③自组织单元(有集体经济),是可以对接制度设计的平台。

▴

晋江的农村养老机构

在文化衔接方面探讨了政策理念与地方文化观念的衔接。首先,梁晨老师指出在政策理念内在存在冲突,比如不同时代政策观念之间的冲突及其与社会观念的冲突。其次是慈善行动与正式照护的张力与融合问题,这个问题集中体现在养老护理员的职业认同与身份建构困境上:作为慈善行为的养老义工服务得到赞扬,被认为是一种善良能得到福报的行为,但作为谋生手段的养老护理员职业则被社区污名化。这种地方文化观念对护理员的职业化可能是一种阻碍。梁晨老师在这里对护理员所承担的市场化的再生产劳动做出讨论。护理员作为承担有偿再生产劳动的人员,其自身家庭内的照料老人或孩子等再生产劳动或转嫁给其他家人,或外包给当地劳动者,可以看出再生产劳动的市场化已经渗透到农村社会。第三是老人和家属如何看待专业服务和居家服务。一方面是认为养老服务是一种专业的照料,另外一方面认为把老人送到养老院很愧疚,这是一种很矛盾的心理。

讨论环节

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了深入交流。许明杰老师对梁老师的研究立场表示好奇,是作为学者单纯开展研究,还是给政府提供参考。梁晨老师回应,社科院社会学所对所内研究人员有撰写资政报告的要求,对她个人而言,研究的兴趣在于挖掘社会运行的深层次机理,比如为什么政府推动的农村养老服务会遇到困境,老年人到底想要什么样的养老服务,而这样的养老服务应该如何达成等问题。

柿沼阳平老师分享了日本社会的养老政策制定和推行情况,并提出两方面的问题,一是中国政府是否会在政策制定过程中参考研究机构的建议,二是中国推动、维持养老政策的资金来源。梁晨老师回答,中国有很多政策研究机构,如社科院、国务院发展研究中心等,每个部委也有自己的政策研究部门,政府在制定政策时会参考研究机构的意见。日本制定养老政策之时,社会经济正在腾飞,所以福利政策比较好,福利政策具有刚性,下调空间有限。而中国则面临未富先老的情况,老年人福利水平(包括养老金水平和服务水平)以及整体优惠政策都没有这么高。中国的各级财政也面临困难,探讨养老服务政策的时候更希望探索如何能够少花钱来达到较好的效果。

颜子楠老师提出,农村养老政策可能有多个政府部门同时介入,也可能由一个单一的力量比如某政府部门或村庄统管,还可能由民间自发管理,政府介入与否、多头同时介入或单一政府部门介入、多元力量参与或政府强力推动,哪种模式更合理?梁晨老师回应,地方的多样性往往会和“一刀切”政策形成矛盾。从社会学的角度来看,我们主张政府“一刀切”的政策不要太多,要多开一些“口子”,而政府部门主要承担监管功能,比如享受长期护理服务老人的资质、护理机构的资质、服务标准的监管等方面。

▴

在重庆市綦江区安稳镇崇河村由当地民政部门建立的普惠养老场所“自然健康屋”(2022年10月18日摄)

图源:新华社

闫建飞老师提问,经济上比较贫困的地区如何做好养老?梁晨老师回应道,在经济相对贫困的地区,用作老年服务的资金比较有限,一般是把有限的资金投入到更加需要的群体(如特困人群、失能老年人等),对一般老年人的投入相对较少。

张旭老师关注家庭在养老中的作用,从经济学的视角来说,当老年人对子女进行经济上的帮扶时,子女就一定会有养老的责任。现实生活中,一个家庭的养老和育儿往往发生冲突,是不是可以通过在乡村进行礼仪重建来解决这个问题。梁晨老师认为,从家庭的界定出发,潘光旦认为,对于一个家庭来说,必须有老有小,才是一个正常的家庭,这样才能让子女知道如何处理和老人的关系,才能产生同情心,推己及人。但是我们现在面临的困难在于人口流动。对于很多人来说,子女和父母并不在一个城市,还有很多流动人口。如果能用中国传统的孝道和亲情来抵制市场化对中国家庭的破坏,当然是很好的,但是在现阶段确实存在很大的现实困难。其次,女性主义对此也有不同的看法,家庭内部无偿的再生产劳动通常由女性来承担,家庭承担的照料老人的责任最终往往会落到女性头上,在再生产劳动逐渐外包、进入市场化链条的今天,女性是否有能力且愿意承担这份责任,是很难说的。同时,对于“失能老人”或者患有重大疾病老人的照料,家庭可能没有能力来完成。有一点值得继续思考的是,子女与老人之间关于“买房/带孩子—养老”的默契的互惠行为也许会成为农村的“新传统”,这种新传统可能会影响未来农村家庭养老和社会养老服务模式,也可能成为学术研究的增长点。

随后各位老师继续就韩国的新共同体与“抱团养老”、孝道的历史意义、宗教因素在其中的作用、家庭的必要性及“家哲学”等相关问题各抒己见,报告会在热烈的讨论中结束。