2025年4月15日下午,文研院第十八期邀访学者报告会(第八次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、青岛大学历史学院教授林乾作了题为“从竺佛念造经探析大乘经典文本的形成”的报告,同期邀访学者白永瑞、Nicolas Standaert(钟鸣旦)、铃木将久、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、赖区平、张锐、孔令伟等参加了报告会。文研院院长助理韩笑、北京大学外国语学院教授叶少勇等参加了报告会。韩笑老师代表文研院向林乾老师颁发了邀访学者聘书,张旭老师作为主持人介绍了林乾老师的研究领域和学术背景。

▴

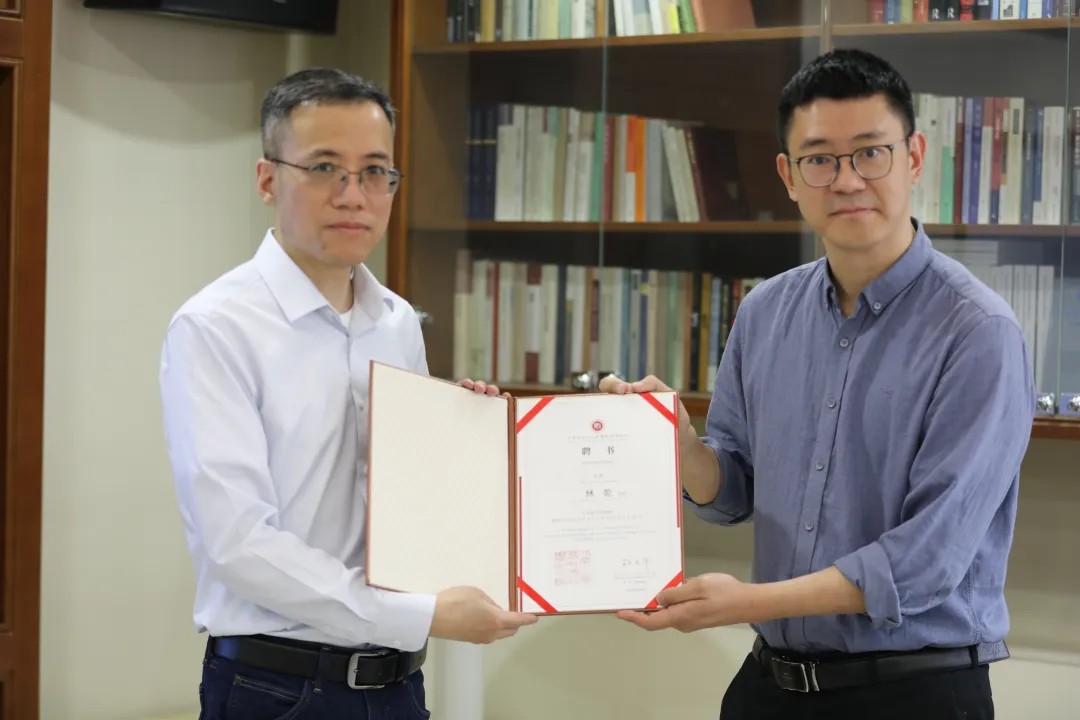

韩笑老师为林乾老师颁发邀访学者聘书

林乾老师本次报告的核心议题是通过对东晋时期著名译经师竺佛念(活跃于公元4世纪末至5世纪初)所“翻译”的几部大乘经典的文本分析,探讨竺佛念“编纂创作”大乘经典的现象,特别是译者在其中可能扮演的创作角色。其研究借助计算机辅助文本分析工具TACL(Textual Analysis for Corpus Linguistics),结合传统的文献学方法,对归属于竺佛念的四部大乘经典(T309《十住断结经》、T384《菩萨处胎经》、T385《中阴经》、T656《菩萨璎珞经》)进行了细致的考察,并在此基础上,探讨了佛教内部对于文本传承的不同态度以及大乘“说法师”(Dharmabhāṇaka)在经典形成中的作用。

一、计算机辅助文本分析工具TACL的应用

报告首先介绍了本次研究采用的核心工具——TACL。TACL是由海德堡大学何书群(Michael Radich)教授与新西兰软件工程师Jamie Norrish共同开发的语料库语言学文本分析工具,主要功能包括:

1.文本搜索(Search):在指定的文本集合(语料库)中查找特定的字符串(ngram,即长度为n的字符序列)。

2.交叉运算(Intersect):找出同时出现在不同文本集合中的字符串。例如,可以用来查找竺法护和鸠摩罗什的作品中共有的词句(字符串)。

3.差异运算(Difference):找出仅出现在文本集A而不出现在文本集B中的字符串。例如,分析哪些字符串只出现在竺法护的作品中,而从未出现于其他翻译佛典。

本次研究主要利用TACL的交叉运算(Intersect)功能,将竺佛念名下的四部大乘经典(T309, T384, T385, T656)作为目标文本,与现存所有公元450年之前的、译者可考的汉译佛典进行比对,旨在发现这些经典与早期其他译经之间是否存在文本上的重叠或共享段落,从而判断其“抄袭”的性质。

二、 竺佛念“造经”的发现与证据分析

基于TACL的分析以及前人研究(如蒲成忠 2008, Jan Nattier 2010),Lin & Radich(2020)提出了竺佛念名下的这四部大乘经典很可能并非翻译自印度原本,而是由竺佛念本人编纂创作的。

1. T309《十住断结经》与 T656《菩萨璎珞经》的文本抄袭。

这两部经典中存在大量与其他早期汉译佛典内容高度重合的段落。T309《十住断结经》 (亦名《最胜问菩萨十住除垢断结经》)中发现了69处明显的抄袭段落,这些段落的主要来源是竺法护(Dharmarakṣa)的译作,包括《正法华经》(T263)、《大哀经》(T398)、《阿差末菩萨经》(T403)、《持心梵天所问经》(T585)、《海龙王经》(T598)、《弘道广显三昧经》(T635)、《诸佛要集经》(T810)等。此外,还抄袭了无叉罗译《放光般若经》(T221)、支娄迦谶(*Lokakṣema)译《阿阇世王经》(T626)以及据传为支曜所译的《成具光明定意经》(T630)。

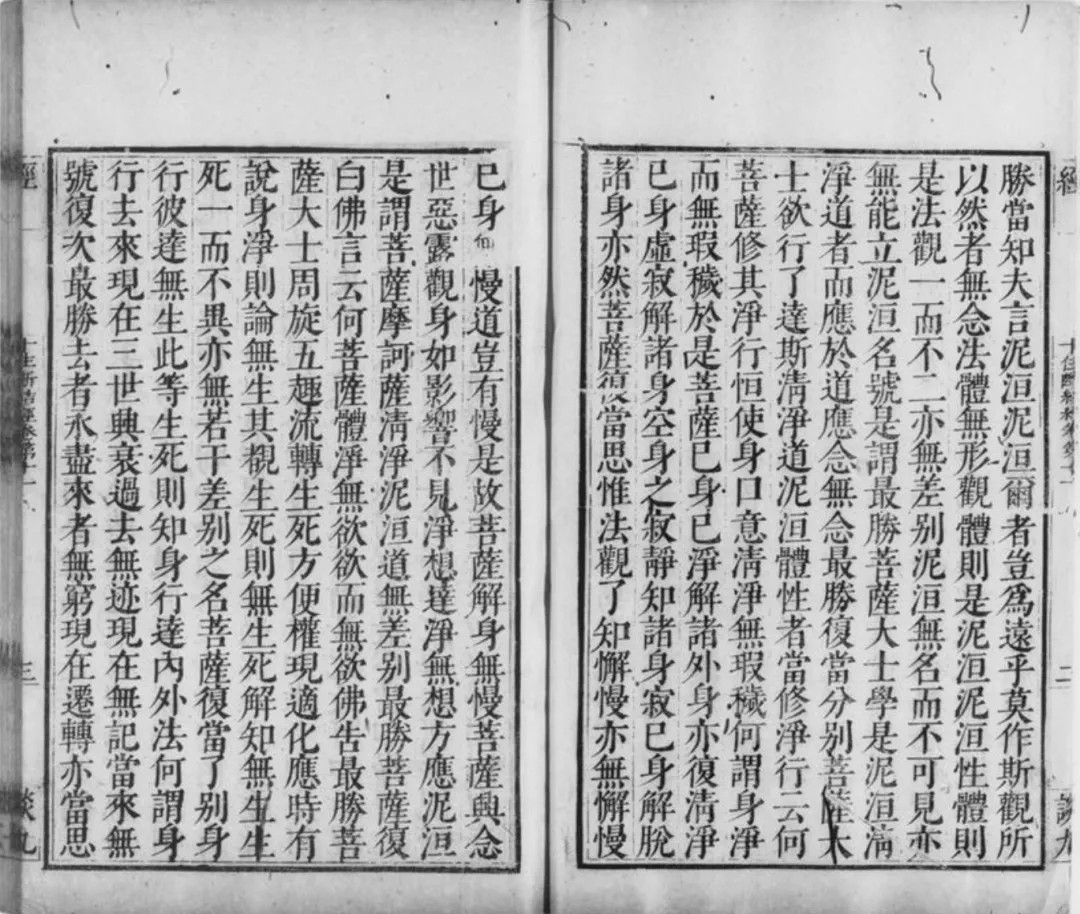

▴

《十住断结经》

明万历年间刻本

T656《菩萨璎珞经》中发现了15处明显的抄袭段落,来源包括竺法护译的《阿差末菩萨经》(T403)、《贤劫经》(T425)、《海龙王经》(T598)以及支娄迦谶译的《阿阇世王经》(T626)。

在这两部经典中,竺佛念的抄袭形式多样,有几乎逐字逐句的抄袭、经过少量修改后的抄袭以及对原文进行的大规模改写。这些发现表明了T309和T656并非对某一印度原本的忠实翻译,而是竺佛念通过拼凑、改编甚至直接挪用前人译文而“编纂创作”出来的文本。

2. T384《菩萨处胎经》与 T385《中阴经》的疑点。

尽管TACL分析未能在这两部经中发现与其他文本明确共享的大段落(即直接抄袭证据),但报告指出,这两部经在内容和形式上存在诸多疑点,且与T309、T656有相似性,表明它们同样很可能是竺佛念的创作。1. 缺乏来源信息: 完全没有关于其印度原本的信息(是口诵本还是写本?由谁诵出?),也没有翻译过程的记载(翻译地点、合作者、具体流程等)。这与当时严谨的译场记录惯例不符。2. 孤本状态:这几部经仅存竺佛念的“译本”,没有其他译本传世,也未见于其他经典或论典的征引。

报告指出了这两部经典中的一些特点,例如,《中阴经》卷1提到“此中阴形极为微细,唯佛、世尊独能睹见”(T12, no. 385, p. 1059a9-10),这种关于中阴身可见性的论断不符合阿毗达磨中关于中阴(中有)的理论,反映了作者对于佛教义理并不精通;T384《菩萨处胎经》结尾处将佛法分为八大藏(胎化藏、中阴藏、摩诃衍方等藏、戒律藏、十住菩萨藏、杂藏、金刚藏、佛藏),Nattier (2010) 认为这可能是竺佛念自创的分类法,意在抬高自己所“翻译”或“创作”的经典的地位。

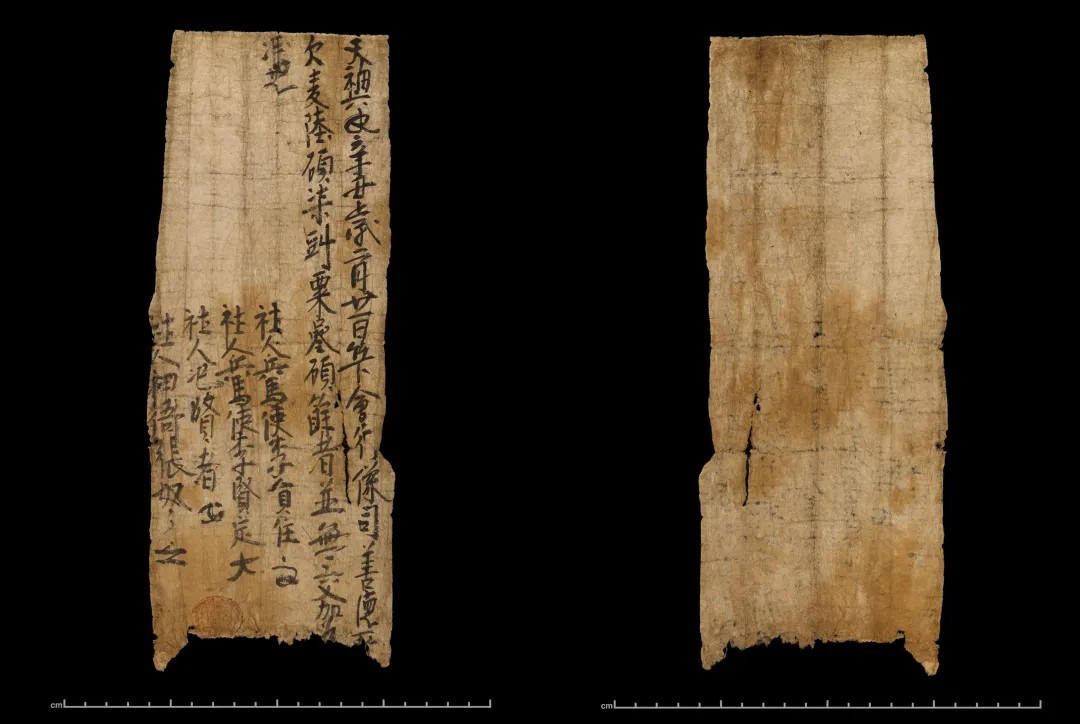

▴

佛经残页手稿

纸本 卷轴 30x11 厘米

大英博物馆藏

通过对比分析这四部经典所用的词汇还可以发现,与T309、T656相比,T384、T385在一些术语的使用上呈现出相对较晚的特征。例如,T309, T656用 “闻如是”,而T384, T385则使用晚出的“如是我闻”;T309, T656, T385 主要将Nirvāṇa译为“泥洹”,而T384则较多使用“涅盘”;T309, T656, T384主要将Asura译为“阿须伦”,而T384, T385 中主要使用“阿修罗”。

三、佛经传承方式及对待文本的两种态度

报告的第二部分分析了在佛经传承中出现的两种对待文本的不同态度。

其一,主流的态度是重视经典的忠实传承。无论是印度更早的吠陀传统还是佛教经典的传承,都高度依赖口头背诵。佛教通过结集(saṅgīti)确立经典,并通过一系列方法保证背诵的准确性,包括:分工诵持(设立专门的“持诵师”bhāṇaka)、使用固定惯用语(formula)、注重音韵节奏、大量重复以及采用本母(mātṛkā)和摄颂(uddāna)等助记方法。

早期中国佛教大德如道安和僧祐等,都极其重视经典的纯正性。道安在其《阿毘昙序》中记载了翻译《阿毘昙八犍度论》时,因竺佛念的初译中“颇杂义辞,龙蛇同渊,金鍮共肆”,而令其删除译文中擅自加入的原文没有的内容,“损可损者四卷焉”,体现了对准确性的严苛要求。道安和僧祐在编集的经录中也都专门列出判定为汉人所编集、撰写的疑伪经,以区别于他们认为来自印度的真正的佛经。

▴

佛教故事图

纸本 镜心 设色 66.5x135.1 厘米

台北故宫博物院藏

其二,以竺佛念为代表的一些译者(还有如他的合作者昙摩难提这样的佛典持诵者)与上述重视文本忠实传承的主流态度并不相同,他们不仅可能在翻译中对佛经进行修改,甚至可能“编纂创造”新的经典,以更为“宽松”的态度看待佛经。

四、“说法师”与大乘经典文本的起源

报告将竺佛念的“造经”行为置于大乘佛教兴起的背景下,探讨了大乘经典中“说法师”(Dharmabhāṇaka)角色的演变及其与经典形成的关系。大乘经典中的“说法师”与早期佛教中侧重于准确背诵和传承的“持诵师”(bhāṇaka)有所不同,大乘文献往往极力推崇说法师的地位和功德,表明他们可能在经典的传播乃至形成中扮演了更为主导和能动的角色。

▴

法华经金叶子格线

纸本 卷轴 25.6x27.5 厘米

大英图书馆藏

报告引用了《般若经》《般舟三昧经》《法华经》等早期大乘经来佐证说法师的崇高地位和特殊作用,例如《般舟三昧经》(T418)强调弟子应对“善师”(即说法师)极致恭敬供养,“设无有者,当行乞食给师”,“常当自割其肌供养于善师,常不爱惜身,何况其余?当承事善师如奴事大夫”。这种极端的行为表明了说法师在大乘佛教传承中的核心地位。在《法华经·常不轻菩萨品》中,过去世听闻、宣说《法华经》的法师常不轻菩萨正是当今宣说《法华经》的释迦牟尼佛。这些经文中所表现的大乘“说法师”不仅仅是文本的被动传递者,更是佛经的主动参与者、创造者。这种对“说法师”的推崇,可能为某些具有创造力的个体(如竺佛念)提供了某种程度的“合法性”或心理动机,使他们敢于在“翻译”或“说法”的名义下,进行文本的改编甚至创作。

五、结论

通过计算机辅助文本分析,结合传统文献学证据,可以确认竺佛念名下的T309《十住断结经》和T656《菩萨璎珞经》存在大量抄袭前人译文的现象,而T384《菩萨处胎经》和T385《中阴经》虽无直接抄袭证据,但存在诸多疑点,表明这四部大乘经很可能是竺佛念本人的创作,而非翻译作品。

传统主流佛教(包括印度口头传承和中国早期译经实践)高度重视经典的忠实、准确传承,“持诵师”的核心职责是记忆和背诵。而后人以佛经形式创作的文本则被归为“伪经”。

▴

[明]文从简《礼佛图轴》

纸本 立轴 设色 63.2x46.6 厘米

台北故宫博物院藏

大乘佛教兴起后,“说法师”的地位被显著提升,他们不再仅仅是文本的被动持诵者,而被视为法的积极阐释者和传播者,甚至可能在一定程度上参与了文本的创作过程。

竺佛念的“造经”行为,可能反映了他将自己定位为大乘语境下的“说法师”,而不仅仅是一个单纯的“译者”。这种自我定位或许使他认为自己可以对文本进行修改、组合乃至创作,以更好地弘扬他所理解的佛法。

交流环节

林乾老师关于竺佛念造经的报告引发了热烈而深入的讨论。与会学者首先对报告所使用的TACL计算机辅助文本分析方法表示出浓厚兴趣,认为其对于文学、历史学等领域同样具有重要意义,尤其是在处理文本生成、互文性及作者身份判定等问题上。学者们还探讨了历史考证研究与宗教信仰立场之间的张力。张旭老师将此与西方《圣经》批评研究相联系,两者都涉及对“原始”教义的追溯以及后续发展文本的权威性问题,肯定了历史语言学的研究方法,并针对“经典”形成提出了“佛经”是一个封闭的还是开放性的概念的问题。

▴

[元]佚名《说经图轴》

绢本 立轴 设色、描金 95.4x52.9 厘米

台北故宫博物院藏

佛经的口头传承问题也引发热议。岳永逸老师以中国民间说书艺人区分“墨刻”(照本宣科)与“道活”(灵活变通)为例,与这一话题进行了联系,探讨了不同文化背景下口头传统的差异性,以及宗教文本与世俗叙事在传承要求上的可能不同。林乾老师再次强调了佛教口传传统中对逐字逐句精确性的高度重视,区别于允许临场发挥的史诗口传模式(如帕里-洛德理论)。

多位老师纷纷讨论辨析了报告中涉及的“抄袭”一词的古今意涵,认为古代文本的借用、改编(appropriation)与现代版权观念下的剽窃(plagiarism)有所不同,但关键在于竺佛念将其“创作”的文本标榜为“佛说”,这触及了经典权威性的问题。柿沼阳平老师以《史记》《汉书》为例,说明了在继承家族传承文献的情况下同样存在单一著作署名的问题。

▴

报告会现场

讨论还延伸至经典的形成与认定机制。多位学者对比了佛教与基督教、伊斯兰教的经典体系,探讨了造成这种差异的文化、历史及宗教内在原因。张锐老师表明经典的权威性来源被认为是多元的,既需要宗教团体内部的共识,也常受到政治力量的支持与影响。整场讨论充分彰显了该议题在方法论、宗教史、文本研究和跨文化比较等多个维度上的学术价值。