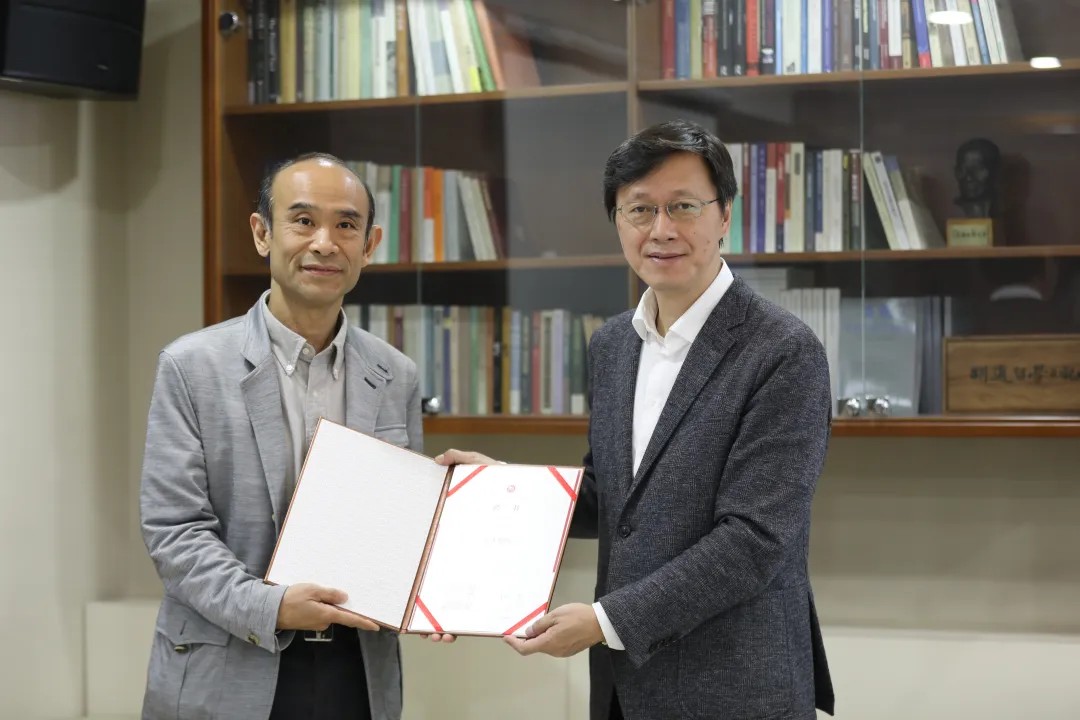

2025年4月22日下午,文研院第十八期邀访学者内部交流会(第九次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、日本东京大学人文社会系研究科教授铃木将久作了题为“读瞿秋白编录《鲁迅杂感选集》”的报告,同期邀访学者白永瑞、Nicolas Standaert(钟鸣旦)、林乾、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、赖区平、张锐、孔令伟,文研院院长杨立华、院长助理韩笑等参加了报告会。杨立华老师代表文研院向铃木将久教授颁发了邀访学者聘书,梁晨老师作为主持人介绍了铃木教授的研究领域和学术背景。

▴

杨立华院长为铃木将久老师颁发邀访学者聘书

进入报告主题之前,铃木老师做了一个自我介绍。他的专攻领域是1930—1940年代上海的现代主义文学与中国左翼文学,二者共同构成他理解中国现代文学与中国现代性课题的框架。回顾日本中国现代文学研究史,以竹内好为代表的第一世代研究者关注同时代“中国”,丸山昇等第二世代重在理解“中国革命”,藤井省三等第三世代则着眼于作为世界文学的“中国文学”。铃木老师结合这一学术脉络与自身经验,寻求在“中国”研究和“文学”研究之间取得平衡;既措意研究文学的方法,又保有进入中国的情怀。

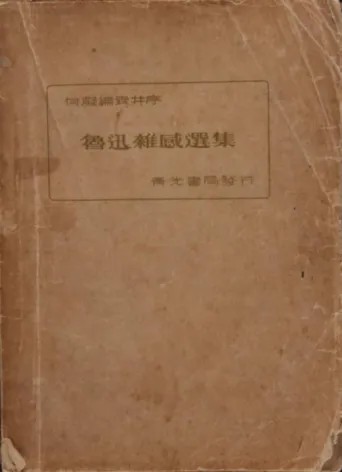

铃木老师的报告,以1933年瞿秋白编录《鲁迅杂感选集》为中心。瞿秋白在这部选集的序言里,首次把鲁迅思想的发展过程表述为“从进化论进到阶级论”。这给当时的文学界带来不小的冲击,也给后世的鲁迅研究以框架性的影响。铃木老师所要讨论的,就是瞿秋白为什么这样评价鲁迅,这背后有怎样的脉络、怎样的思想?

▴

何凝(瞿秋白)编录并序《鲁迅杂感选集》

上海青光书局1933年版

1933年的瞿秋白,已被解除中共中央领导职务;他对左翼文艺运动的领导,特别需要提出具有理论高度的论述。另外,1933年3月初版的《鲁迅自选集》没有收录杂文,这或许表明鲁迅还没有想好如何理解自己1928年后的写作转向。瞿秋白编录《鲁迅杂感选集》,是为鲁迅的“杂感”做定位工作。

首先,铃木老师从瞿秋白的语言观来推进对他这一工作的理解。

1920年代初期,瞿秋白已有文艺实践。作为报社特派员到访莫斯科,他写有《饿乡纪程》(1922)、《赤都心史》(1924)两部作品。在这两部作品里,瞿秋白把对俄罗斯的社会观察与他的自我问题连接起来思考。这是典型的散文写法,同时具有浓厚的政治性。

1930年代在上海,瞿秋白介入大众文艺论争。瞿秋白否定了文言与“五四”白话文,认为老百姓只有“话”(口头语),没有文字。作为革命者,他要推翻“文”和“话”相分离的状态及其背后所包含的等级关系。他1932年在《大众文艺的问题》一文中明确表示:“无产阶级在五方杂处的大都市里面,在现代化的工厂里面,他的言语事实上已经在产生一种中国的普通话”;“总之,一切写的东西,都应当拿‘读出来可以听得懂’做标准,而且一定要是活人的话。”

铃木老师分析道,瞿秋白否定当时通行的所有“文”;瞿秋白所谓“普通话”,并非指陈实际的中国,而是指向未来,一种语言交流、交通时出现的新的可能性;瞿秋白也没有主张完全消灭“文”的存在,而是要建立新的“写法”,创造无产阶级的新的语言。

▴

瞿秋白(1899—1935)

瞿秋白认为,通过鲁迅的杂文,可以实现他所谓新的文。不过,瞿秋白与鲁迅之间又有不同,这从他们关于翻译的对话可以看出来。针对1931年鲁迅翻译、出版的法捷耶夫的《毁灭》,瞿秋白表示,翻译“是帮助我们创造出新的中国的现代言语”,若以“读出来可以听得懂”做标准,则鲁迅还没有做到绝对的白话。鲁迅对此回应道,读者有(甲)受了教育的、(乙)略能识字的、(丙)识字无几的三种,翻译文艺若以甲类读者为对象,则主张“直译”。鲁迅也坚持倡导必须创造新的语言,但他并不是无条件地信任所谓未来的新的语言。

接着,铃木老师谈到对现代“散文”的理解。如何建立不同于古代的“文”的新的散文,或者说现代意义上的现代散文,是1920年代后新文学家们不断探索、反复思考的问题。这方面的总结,可以从1935年的《中国新文学大系》来摸索。 “大系”散文共两卷,分别由周作人、郁达夫编辑。

郁达夫在序言中说明,现代散文的最大特征,是每一个作家的每一篇散文里所表现的个性,比从前的任何散文都强,现代的散文更带有自叙传的色彩,我们只消把现代作家的散文集一翻,就能知道“这作家的世系,性格,嗜好,思想,信仰,以及生活习惯等等”。郁达夫强调现代散文中的“个性”特征、自我问题与自然问题的联结等,而后他着重介绍了鲁迅与周作人的散文。他说“鲁迅的文体简练得像一把匕首,能一寸铁杀人,一刀见血”,“与此相反,周作人的文体,又来得舒徐自在”;但在写作风格的差异之外,二周思想上有根本的相同:“他们因为所处的时代和所学的初基,都是一样,故而在思想的大体上根本上,原也有许多类似之点:不过后来的趋向,终因性格环境的不同,分作了两歧。”

▴

《鲁迅杂感选集》附鲁迅画像

周作人在《散文一集》的导言里,引用了他之前写的文字。如1921年的《美文》:“外国文学里有一种所谓论文,其中大约可以分作两类。一批评的,是学术性的。二记述的,是艺术性的,又称作美文,这里边又可以分出叙事与抒情,但也有很多两者夹杂的。”又如1932年的《中国新文学的源流》第二讲,主张“五四”新文学运动与明末公安派的文学运动基本方向相同,肯定言志派“即兴的文学”、批评载道派“赋得的文学”。周作人在对新文学的散文的理解中,强调“言志”,其实是在隐晦地批评左翼文学运动的“载道”。

结合郁达夫、周作人所代表的两种关于现代散文的思考,铃木老师点出1933年瞿秋白编选鲁迅杂感时面临的最大的难题。即在文学史上,周作人和鲁迅共同开拓了现代“散文”,兄弟失和之前二周思想上有相同点;因而瞿秋白不能简单否定周作人的思考,但他又必须回应周作人此时的文学态度。也就是说,瞿秋白必须提出一个与周作人不同的鲁迅,但又不能点名批评早期周作人。

有了对思想脉络、文学场域的梳理,铃木老师进一步进入瞿秋白具体的编录工作。

瞿秋白在《鲁迅杂感选集序言》开头,就把高尔基的“社会论文”与法语的“阜利通”(feuilleton)并列起来展开讨论,由此突出鲁迅的政治立场、文章的战斗性,并用了“幽默”一词,指涉鲁迅文章中某种意义上轻松的部分。其后瞿秋白根据他自己的历史辩证法,叙述了辛亥革命以来现代中国的历史。由辛亥到“五四”再到“五卅”与1927,每一个阶段之后都出现“伟大的分裂”,而这个分裂推动下一个时代的变化,最后出现了真正的革命阵营。瞿秋白之前,几乎没有人能这么说明辛亥革命以来的历史脉络。

瞿秋白把鲁迅的文章一一对应历史的时代,而后得出了这个经典论断:“鲁迅从进化论进到阶级论,从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正的友人,以至于战士,他是经历了辛亥革命以前直到现在的四分之一世纪的战斗,从痛苦的经验和深刻的观察之中,带着宝贵的革命传统到新的阵营来的。”

瞿秋白的序言,是用理论思维对鲁迅进行定位。他的选目逻辑,则与序言的呈现有些差别。序言的历史论述从辛亥革命开始,但《鲁迅杂感选集》没有收录鲁迅辛亥革命时期的文章,而从“五四”时期开始。

▴

《鲁迅与瞿秋白》

版画

具体来看,瞿秋白选取的第一篇杂感是鲁迅1918年发表在《新青年》的《随感录 二十五》。文章从严复的文章切入,谈到穷人的孩子和阔人的孩子的对比,批评“中国的孩子,只要生,不管他好不好,只要多,不管他才不才”。这篇杂感直接针对当时中国的观念以及上层社会的意识状态,揭发问题的深层结构,却不展开文明论,而停留在与自身有关的维度,对具体的社会问题进行赤身搏斗。

铃木老师分析,鲁迅辛亥革命前后的文章中文明论的内容较多,瞿秋白似乎有意避开。瞿秋白在杂感中重视的不是文明论的思考,而是针对具体社会问题的文学的战斗性。如果我们按照编目的编年顺序阅读《鲁迅杂感选集》,大概能感知鲁迅在每一个阶段面对的具体情况。有意思的是,瞿秋白在编选中有意回避了鲁迅1928年革命文学论争中的文章以及鲁迅与瞿秋白关于翻译的讨论文章,其中原因还有待深挖。

铃木老师总结道,瞿秋白面对当时有关散文的多重理解,严格规定自己的思考,首先在序言中提出理论框架,然后通过编目展现他的核心观点;即鲁迅的杂感并不是一般意义上的“散文”,更不是周作人主张的“美文”,而是针对具体的社会事件而发的文章,呈现与现实赤身搏斗的战斗性。

对此,鲁迅也承认瞿秋白的努力,亲自参与《鲁迅杂感选集》具体编辑和出版工作。这从他1933年的信件、日记可以看出来。

报告最后,铃木老师表示,我们基于后视角度阅读《鲁迅杂感选集》,容易将其解释为意识形态特征鲜明的文本,但背后还有复杂交错的社会关系以及鲜活的生活经验——对他而言,研究的吸引力正在于后者。

交流环节

交流环节,与会学者的讨论主要围绕研究本身以及日本的中国现代文学研究状况两方面展开。

▴

铃木将久老师在报告中

(一)瞿秋白与鲁迅

付林鹏老师提出,瞿秋白在《鲁迅杂感选集》的序言中并没有很强调语言观的问题,但铃木老师着重把这个问题提了出来,瞿秋白的语言观对他编选动机的影响主要体现在什么地方?铃木老师回答,瞿秋白感受到了鲁迅语词的独特性,他之所以觉得杂感重要,可能就和他独特的语言观有关系。强调语言观,一是因语言观内蕴对革命和未来的想象,二是说明瞿秋白为什么选择杂感这个文体。

韩笑老师提问,“杂感”是否可以替换为“杂文”?铃木老师表示,鲁迅可能没有明确区分二者。韩老师认为,杂感是断裂性的、横空出世的,不是从古代找一个前身,它内涵现代性,有对语言形式的高度关注;而瞿秋白对鲁迅几个阶段的论述是完全政治性的,对杂文语体形式似乎缺乏论述。铃木老师也认为这方面瞿秋白没有明确表达;杂文/杂感不是鲁迅的独创,“五四”以后就用得比较多了。所以对瞿秋白来说,可能不需要做那么多的界定,也确实很难界定。韩老师注意到,在瞿秋白语言观的功能论(工人阶级形成新的普通话)与鲁迅的读者(知识青年)之间存在一个落差。铃木老师认同此点,并认为瞿秋白的语言观实际也影响他对鲁迅杂感的选择,他所选的文章都相对通俗易懂。

赖区平老师提问,瞿秋白说的“普通话”,通俗易懂是第一标准吗?为什么不是革命、阶级等内容方面的规定?我们现在也在寻求、形塑一种有典范性的中文,在日本有没有这个过程,与中国相比,形成的方式有什么特色?如何在整个世界文学史上,从“文学”而不是革命的现实意义的角度评价鲁迅?

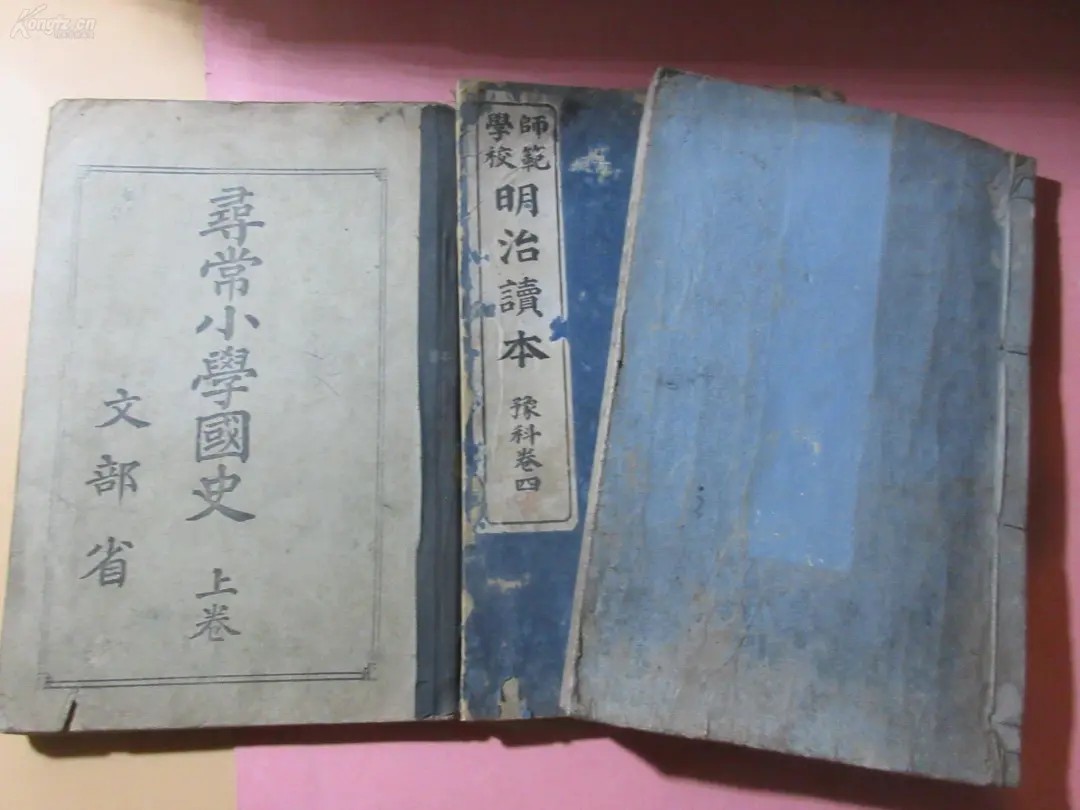

铃木老师回答,通俗易懂是瞿秋白的第一标准。不讲内容方面的要求,可能是因为这时他被解除了政治领导职位,不直接参与政治运动;但更重要的原因是在他的观念中,人的状态的改变是展开革命的前提。其次,关于日本的“普通话”的建立过程,已有学者展开研究。择要地说,日本在明治时期已建立覆盖全国的小学校,小学是形塑国语的最基本的基地。相比之下,民国缺乏这样覆盖全国的教育系统;虽然有教科书,但每个地方都用自己的方言来念课本。第三个问题的重点是如何理解“文学”。铃木老师曾在日本参加世界各国文学研究者的共同研究,在这个过程中深刻意识到每个地区的文学实际上都面对每个地区独特的问题和社会现实。俄国陀思妥耶夫斯基有普遍性,但如果回到他作品产生的时期,会发现实际上他也面对自己社会的问题。所以比起普遍意义上的文学地位,铃木老师更加重视中国作家如何通过文学的方式来表达、把握、处理社会的问题。

▴

日本明治时期小学国文读本

白永瑞老师补充,东亚地区的人喜欢读鲁迅,可能是因为鲁迅文章中的文明论色彩。韩国现在的年轻人也读鲁迅,他们在鲁迅的书中找到了自己的问题的答案。这或许是鲁迅文学的普遍性、世界性的一个侧面展示。

岳永逸老师提问,如果鲁迅此前没有编《自选集》,他对瞿秋白编的杂感选集的认可程度会不会有差别?其次,瞿秋白本身也是很复杂的人,他思想中有佛学、伯格森的生命哲学、马克思主义等多种成分。在他那里,革命文本与自我表达似乎是用两种文体,比如他最后在监狱中写的《多余的话》就情真意切。在编《鲁迅杂感选集》的时候,瞿秋白政治上已不在领导位置,为什么还要使用政治性的文体?另外,鲁迅应该知道,1931年“九·一八”后,顾颉刚也在提倡大众读物、编辑通俗文艺,有没有更多因素影响鲁迅对瞿秋白编的这个文集的承认?

铃木老师回答,首先,问题不在于鲁迅,而在于瞿秋白。如果没有《鲁迅自选集》,也许瞿秋白不会去选编鲁迅杂感集。瞿秋白需要为杂感这个文类做一个比较明确的定义。其次,瞿秋白思想中复杂的部分仍有待探究。《多余的话》这个文本确实特别具有挑战性。它不能全然理解为瞿秋白的真心(在监狱里写的),但也不可能理解为假话;在文字的表面与内在的思考之间有非常复杂交错的关系。这篇文章肯定是他自己写的,问题在于那是什么状态的“自己”。这与他以前在上海写的不一样,包含的精神力度不一样。关于顾颉刚,铃木老师表示,知道他的通俗读物编刊社在抗战后有大作用,但目前还没有考虑过他与瞿秋白编《鲁迅杂感选集》的关系。

(二)日本的中国现代文学研究学术史和现状

白永瑞老师询问丸山昇先生的政治立场,以及铃木老师对自己研究特色的评价。铃木老师回答,丸山先生是日本共产党员。1955年之后,“中国派”退出,日本共产党走独立路线,但六七十年代,中日两国共产党之间还保持友好关系。丸山先生最重要的作品,实际上是在那个时代写出来的。丸山先生虽然是共产党员,但一直保持独立的立场;他的文章有个人对共产主义的信念,但不是贯彻党的意志。丸山先生年轻的时候没有来中国的机会,藤井省三先生1979—1980年到过中国,但那时中国年轻人的教育背景与他的很不相同,双方不能展开很好的交流。铃木老师则于九十年代到中国留学,那时与中国学友已有良好的交流平台和共同的学术语言。铃木老师认为自己这一代学者的研究既继承了前辈学者的学术脉络,也融合了与中国学者交流而获得的问题意识。

许明杰老师提问,在当时的冷战格局下,日本为什么还可以翻译、研究鲁迅?铃木老师回答,日本战前有深入研究西方思想的传统,日本的大学制度基本从德国来。发展到五十年代,知识人最重要的思考工具仍是从西方拿来的思考框架。与此同时,日本必须面对战败的现实,反思明治以来所走过的道路。因而引入中国不同于西方的思想,对日本的现代性反思有重要借鉴意义。当然,也不是全部日本人都热心学习中国革命,还有相当部分思想家是排斥的。只是在文学研究方面,有这样一个积极学习、思考中国的脉络。

日本学界一直是中国与北美学界的桥梁,许明杰、颜子楠、孔令伟老师与铃木老师围绕北美学界研究中国现代文学的代表人物夏志清、王德威等在日本的影响展开讨论。铃木老师认为,夏志清是冷战时期另外一种理解中国的方式,他追求的是与中国主流认识不一样的中国文学的道路。他在冷战格局下,讨论了中国文学的另一个脉络。日本人读夏志清,跟中国一样,也是在八十年代之后。王德威的研究在日本影响很大,他发掘的文本很有意思,方法也很有启发性。但如果过度接受,反倒可能离开“中国”。孔老师提示,王德威提出“sinophone”(华语语系),与边地史学的兴起有关,不是反对经典,而是把文化中国的概念进行扩张,想用边缘颠覆核心。铃木老师解释,自己不太关心边缘或中心这样的结构,而是研究各个具体的文本。中心与边缘的说法,意指中心重要、边缘不重要,王德威是要抵制这种等级关系。而在铃木老师着眼的具体文本中,并没有这种等级关系,和王德威是不同的研究取向。

▴

王德威教授

张旭老师好奇铃木老师的研究与社会史研究的关系。铃木老师认为,自己的研究是社会史研究的一部分。他做研究的时候,历史学界已经展开对民间的关注与叙述。他读书时研究上海的都市文学,便参加了上海都市史的读书会,读工人运动的文献,受到社会史、历史学研究的影响。目前在中国学界,有些研究现代文学的学者会阅读很多与社会基层治理有关的档案资料,并把这些资料和研究对象的精神状态结合起来,希望以此分析其文学特色。铃木老师认为,这种方法用于解读革命文学效果最好,五十年代的中国有其独特的结构,通过这一方法进入特别有用。铃木老师关注的还只是通常意义上历史学界所说的社会史。

与会学者还就中日两国社会方言使用的现状,日本的周作人研究、东京学派与京都学派、更年轻一代学者的研究兴趣等问题展开交流,报告会在热烈的氛围中结束。