2025年5月13日下午,文研院邀访学者内部报告会(第十一次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、中研院历史语言研究所助研究员孔令伟老师做了题为“超越‘闭关锁国’:清帝国与欧亚世界的信息流通与知识交流”的报告,同期邀访学者商伟、Nicolas Standaer(钟鸣旦)、铃木将久、林乾、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、张锐,文研院副院长杨弘博等同仁出席。此外,清华大学人文与社会科学高等研究所宋念申、北京大学历史学系徐冠勉、中国社会科学院近代史研究所李稳稳、中国人民大学国学院张闶等校内外专家学者亦参与本次报告会。主持人张锐老师介绍了孔令伟老师的研究领域和学术背景。

▴

杨弘博副院长为孔令伟老师颁发邀访学者聘书

孔令伟老师以其正在撰写的专著框架为核心,结合清史研究以及多语种档案的挖掘,探讨了清朝在欧亚大陆信息网络中的角色,挑战了传统“闭关锁国”的历史叙述,并从边缘地区(如西藏和拉达克)的视角重构清朝对世界认知的历史图景。会议伊始,孔老师表示,他希望通过分享其专著的初步框架,邀请与会者批评指正,以进一步完善研究。他特别提到,自己作为一名90后清史研究者,关注信息流通与新帝国史的理论视角,试图从清朝的多元族群互动和欧亚大陆的联系中,重新审视中国历史在世界史中的位置。

孔老师首先阐释了国际学界对“帝国”(empire)概念的核心定义。他指出,帝国并非带有价值判断的贬义词,而是强调多元族群与单一政治体之间的互动关系。这种视角在国际学界被广泛应用于研究清朝、奥斯曼帝国、莫卧儿帝国和沙俄帝国等多元政治实体,强调不同族群、宗教和语言在单一政治框架下的共存与互动。这一理论与费孝通先生的“多元一体”理念在某种程度上有异曲同工之妙。他特别强调,将清史与新帝国史(new imperial history)在世界史的维度下进行学术对话,并非将清朝机械性地等同于近代西方兴起的帝国主义(imperialism),而是试图通过多元视角打破传统史学中以西欧和中国定居农业社会为中心的叙述模式。他以清朝的满洲、蒙古、西藏和新疆等区域为核心研究范围,延伸至内陆欧亚(Inner Eurasia,以下简称内亚),并与英美学界的原住民研究、南太平洋和东南亚少数族群研究对话,提出游牧社会和非官僚化社会的灵活性和移动性同样体现了文明的多样性,而非落后。

▴

五世达赖喇嘛朝觐清顺治帝图壁画(局部)

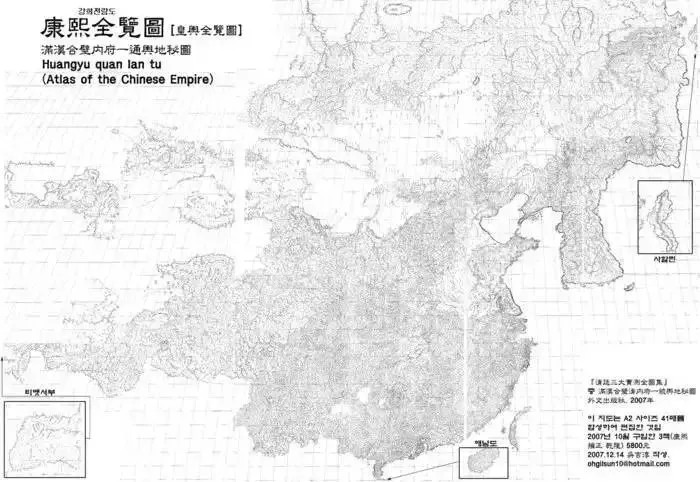

西藏布达拉宫寂圆满大殿

在具体研究内容上,孔老师以清朝对西藏和拉达克的认知为切入点,探讨了清朝的信息流通及其与地缘政治的关系。他首先追溯了清朝在1644年入关前的历史,指出1636年清朝建立后,与明朝并存的8年间,满洲人已通过蒙古和西藏建立了联系。例如,五世达赖喇嘛在明朝衰落时选择与清朝接触,表明清朝在入关前已具备一定的国际视野。然而,由于信息不对称,清朝对西藏的认知最初较为模糊,甚至在顺治朝时因西藏的欺骗行为(如派遣冒名的使团)而面临外交挑战。为克服这一问题,清朝在康熙年间开始重视精确的地理测绘。1709年满人将领开始绘制西藏地图的尝试,其成果仍以传统水墨山水画为主,缺乏经纬度坐标。康熙皇帝因此命令将地图交给耶稣会士,与欧洲地图学对接,并培养了精通汉、蒙、藏等多语种的喇嘛学者,学习欧洲几何学和地图学技术。1716-1719年间,清朝派遣喇嘛测绘西藏地图,最终纳入《皇舆全览图》(1719年版)。这一地图不仅标志着清朝对西藏地理的精确认知,还通过耶稣会士传播到欧洲,影响了18世纪后欧洲地理学界对西藏的理解。例如,瑞典探险家斯文赫定等人的西藏探险均参考了清朝的测绘成果。通过档案考证,清朝当时实际测绘的地方是冈仁波齐,并清朝对恒河源头的关注源于佛教宇宙论(如恒河沙数的典故)和地缘政治需求,而非单纯的地理兴趣。

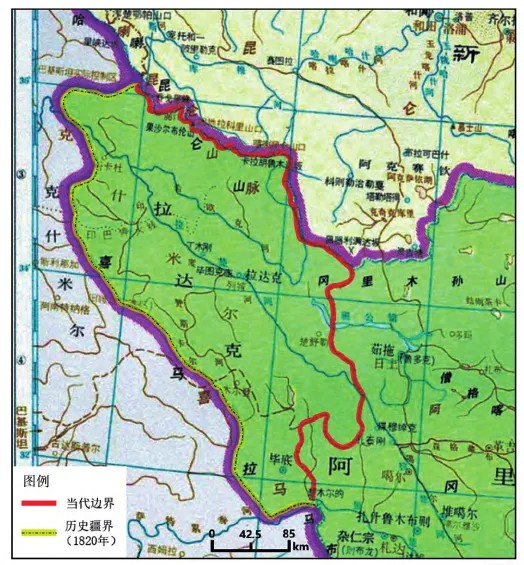

随后,孔老师将讨论扩展到拉达克,分析其作为清朝与中亚、南亚信息交流枢纽的角色。拉达克位于今日中国西藏西部、新疆西南部及印巴交界处,是清朝与莫卧儿帝国、伊朗等地联系的重要节点。1720年清朝在驱逐准噶尔人的过程中与拉达克建立正式关系。1723-1724年,拉达克国王派遣使节赴北京,与达赖喇嘛和班禅喇嘛的使节会合,此行表面上是“朝贡”,实则涉及复杂的地缘信息交流与政治博弈。雍正皇帝曾考虑册封拉达克国王为郡王,以表彰其提供准噶尔情报,此后甚至考虑将拉达克纳入清朝版图,但年羹尧、岳钟琪等边疆将领分别劝谏不宜,理由是拉达克与被称为“卡契”的莫卧儿帝国关系密切,清朝不宜直接将其纳入版图以避免与强大邻国冲突。通过满文、藏文和蒙古文档案,可以揭示清朝如何通过拉达克收集印度、伊朗、俄罗斯乃至阿富汗杜兰尼帝国的情报。例如,1740年代清朝从拉达克获悉印度与伊朗的卡尔纳尔之役(1739年),伊朗阿夫沙尔王朝击败莫卧儿帝国并夺取孔雀宝座的事件,显示清朝对欧亚大陆的动态并非一无所知。

▴

《康熙皇舆全览图》

孔老师特别指出,清朝的信息流通呈现出内外有别的特征。在汉文史料中,域外信息常被简化为“朝贡”或边缘化叙述,以维护儒家“天下”秩序的正统性。然而,在满文、藏文和蒙古文等非汉文档案中,清朝对印度、伊朗等地的认知极为详细,且与地缘政治和军事技术(如火炮)密切相关。这种信息不对称不仅是技术性问题,更是统治者刻意操控的结果。孔老师引用“权力的毛细管作用”,说明清朝统治核心通过信息控制塑造了“天朝上国”的形象。例如,乾隆皇帝在公开场合重申儒家正统,但私下通过满文档案了解印度为伊斯兰国家,而非传统天竺想象。这种内外分化的信息管理甚至延伸至皇室内部,乾隆时期对拉达克的重视在道光年间已无人知晓,导致相关档案在清末难以检索。

在讨论清朝是否“闭关锁国”时,孔老师挑战了传统史学观点。他追溯了“闭关锁国”一词的起源,指出其最早由晚清革命党人汪精卫于1906年提出,用于批判清朝的孤立主义,随后被孙中山等人广泛宣传,影响了20世纪初期以降历史教科书的主导叙事。孔老师认为,“闭关锁国”更多是晚清革命话语的产物,而非清朝统治者的真实心态。最后,孔老师总结了其研究的学术意义和现实启示。他强调,通过拉达克等边缘地区的视角,可以重构清朝作为欧亚大陆信息网络节点的角色,挑战以中原为中心的历史叙事。他呼吁打破“华夏中心论”和“中国例外论”的局限,重视满文、藏文、蒙古文等非汉文史料的研究,继承王国维、陈寅恪等前辈学者主张“见人所未见,言人所未言”的学术传统。以清朝对西藏地图的测绘和拉达克情报网络为例,证明中国历史始终是世界历史的一部分,而非孤立的存在。

▴

清代拉达克地理范围示意图(嘉庆二十五年)

随后,孔老师与现场学者深入探讨了清朝知识分流、权力与信息控制的关系、多元语种档案的意义,以及清朝与海洋史、内亚史的交汇等问题。讨论聚焦于“闭关锁国”概念的局限性、知识传播的制度化缺失、以及清朝与其他早期近代帝国的比较视角,展现了多学科交叉的学术深度。

首先,颜子楠老师对“闭关锁国”的概念提出质疑。颜老师认为该词并不准确,特别是在分析清朝信息流通时,容易掩盖知识分流的复杂性。颜老师指出仅从汉文文献(如《乾隆御制诗》)观察,难以窥见清朝统治者对外部世界的真实认知。这些诗作主要面向汉人读者,刻意强化儒家传统,限制知识体系的传播。例如,乾隆皇帝在诗中提及蒙古或西藏地名时,往往以炫耀外族知识的方式,贬低汉人学者的认知,制造知识隔离。这种隔离不仅针对汉人,也对满人亲王等内部群体形成限制。这种信息控制是清朝皇权维护权威的“帝王术”,通过制造信息不对称,确保皇帝在知识和权力上的优越性。例如,孔老师提到康熙皇帝学习西方数学和天文历法,并非纯粹追求科学,而是将其作为与臣子(如李光地)竞争的工具,展示皇权在文治武功之外的科学优越性。

▴

几何多面体模型

故宫博物院藏

在与宋念申老师围绕地图测绘技术、信息保密机制与清朝治理多元性等核心议题的讨论过程中,孔老师进一步分析了清朝知识分流的制度性原因。他指出,清朝皇帝对信息的垄断不仅限于外部世界(如拉达克、印度、伊朗等情报),甚至在皇室内部也缺乏传承。这种知识失传源于清朝统治者对信息的严格管控,以及缺乏将情报转化为公共知识的制度化机制。皇帝既需要臣子执行任务,又不愿分享关键信息,导致知识传播局限于极少数心腹(如年羹尧)。一旦这些心腹失势,相关知识便随之失传。

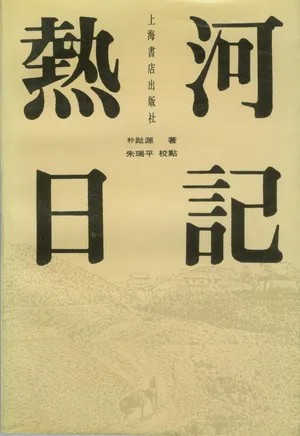

对于这种知识的传承与失传现象,商伟老师以宋朝为例,提出疑问:宋朝是否也存在类似的信息垄断?尽管宋朝以文治著称,但其皇帝与臣子之间是否真正“其乐融融”也值得商榷。他认为,知识垄断并非清朝独有,而是中国历史中权力与知识关系的普遍特征。讨论转向清朝与其他早期近代帝国的比较。孔老师认为,信息渴望和收集是所有帝国的共性,如莫卧儿帝国、沙俄帝国等均有类似的情报网络。然而,欧洲通过科学协会等机制将信息转化为公共知识,形成学科体系(如印度学在英国的兴起),而清朝缺乏类似机制,导致情报(如西藏地图测绘)未转化为系统化知识。他以朝鲜使者的《热河日记》为例,说明即使清朝与朝鲜的信息交流极为密切,朝鲜士人对清朝内亚事务(如藏传佛教、蒙古事务)的记录也充满误解,未能有效转化为知识体系。这反映了信息接受者的意识形态和消费市场对知识转化的制约。欧洲的知识传播可能得益于法国大革命等事件打破了信息垄断,如卡西尼家族的法国地图在革命后公开,而清朝因大一统传统的强大,始终维持信息控制,避免了类似的知识解禁。

▴

朴趾源《热河日记》

上海书店出版社,1997年

关于海洋史与内亚史的对话,徐冠勉老师进一步提问海外华人信息圈的角色。他指出,晚清革命党人(如汪精卫、孙中山)提出的“闭关锁国”叙事,可能源自海外华人在东南亚形成的信息网络。这些华人了解七年战争、法国大革命等全球事件,却因清朝对海外信息的敏感性无法有效回传内地。这种内外信息圈的割裂,导致“闭关锁国”成为革命党人批判清朝的武器。孔老师回应,清朝并非完全封闭海洋,而是采取“时放时收”的政策。例如,康熙皇帝对海上贸易时严时松,反映出其对西方列强的警惕。他推测,清朝统治者可能将中原以外地区视为“殖民地”,避免过度扩张以维持统治稳定。这种策略与欧洲殖民帝国的直接统治不同,但同样出于地缘政治考量。

在方法论上,张锐老师强调多语种档案(如满文、藏文、蒙古文)的重要性,挑战了传统汉文史料的局限性。他以多罗使团(1705年)为例,结合罗马教廷和俄国档案,揭示清朝对欧洲政治体制的初步认知。康熙通过传教士了解到欧洲的官商结合模式(如东印度公司),但因外交逻辑的差异(如对欧洲教廷“钦差”身份的怀疑)未能深入交流。在研究过程中,这种多语种视角不仅纠正了汉文史料的偏见,也展现了清朝作为一个多元帝国的复杂性。在讨论中进一步提到,藏传佛教作为超越阶层的文化纽带,在信息流通中扮演了重要角色,但清史学界对宗教因素的研究仍显不足,需进一步挖掘其在政治与文化中的作用。

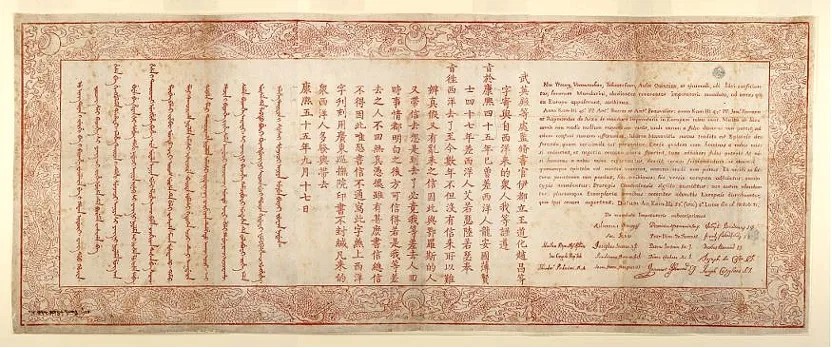

▴

康熙于1716年发往西洋的红票

讨论的最后,孔老师反思了清史研究的理论化和现实意义。他将情报、信息和知识分为三个层次进行分析:情报是未经核实的数据,信息是整理后的内容,知识则是系统化的学科体系。清朝虽擅长收集情报(如拉达克对印度、伊朗的情报),却因缺乏制度化机制未能形成知识体系。他以清朝笔记类文献广泛传播为例,指出士人和民间对边疆知识的渴求被异化为某种奇闻异谈,未能正式进入公共领域而被普遍证伪、深入检验或广泛申论。在继续进行清史研究的过程中,可以超越实证主义传统,结合文学、宗教等跨学科视角,重新审视清朝的多元性与全球性。