2025年5月27日下午,文研院第十八期邀访学者报告会(第十三次)在静园二院111会议室举行。哥伦比亚大学东亚语言与文化系的商伟教授,以“从戏台到文本:早期南戏的文本化及其问题”为题,分享了他对《永乐大典》中三种早期南戏戏文的研究与思考。同期邀访学者Nicolas Standaer(钟鸣旦)、铃木将久、张旭、岳永逸、孙亚冰、柿沼阳平、颜子楠、梁晨、付林鹏、Maxim Korolkov(马硕)、闫建飞、许明杰、孔令伟,河北大学文学院教授郭英德,美国亚利桑那州立大学国际语言与文化学院副教授凌筱峤,北京大学中文系副教授李鹏飞、助理教授胡琦,《文艺研究》杂志社编辑高明祥,文研院副院长段德敏、院长助理韩笑等参加了报告会。

▴

杨立华院长为商伟老师颁发邀访学者聘书

商伟老师首先分享了他对早期戏文产生兴趣的原因。戏曲表演存在两种基本形式:一个是戏台上的表演形态,供观众观赏;另一个是纸面上的书写形态,供读者阅读。这两种形态,涉及表演史、书籍史和阅读史三个不同的研究领域。戏曲的表演艺术与戏曲文学是两个不同的概念。尤其是在戏曲艺术兴起的阶段,戏曲是首先出现在戏台上的,然后才进入文本。因此,在戏曲文本化尚未成熟的时期所留下的为数不多的早期戏文,是非常有价值的。

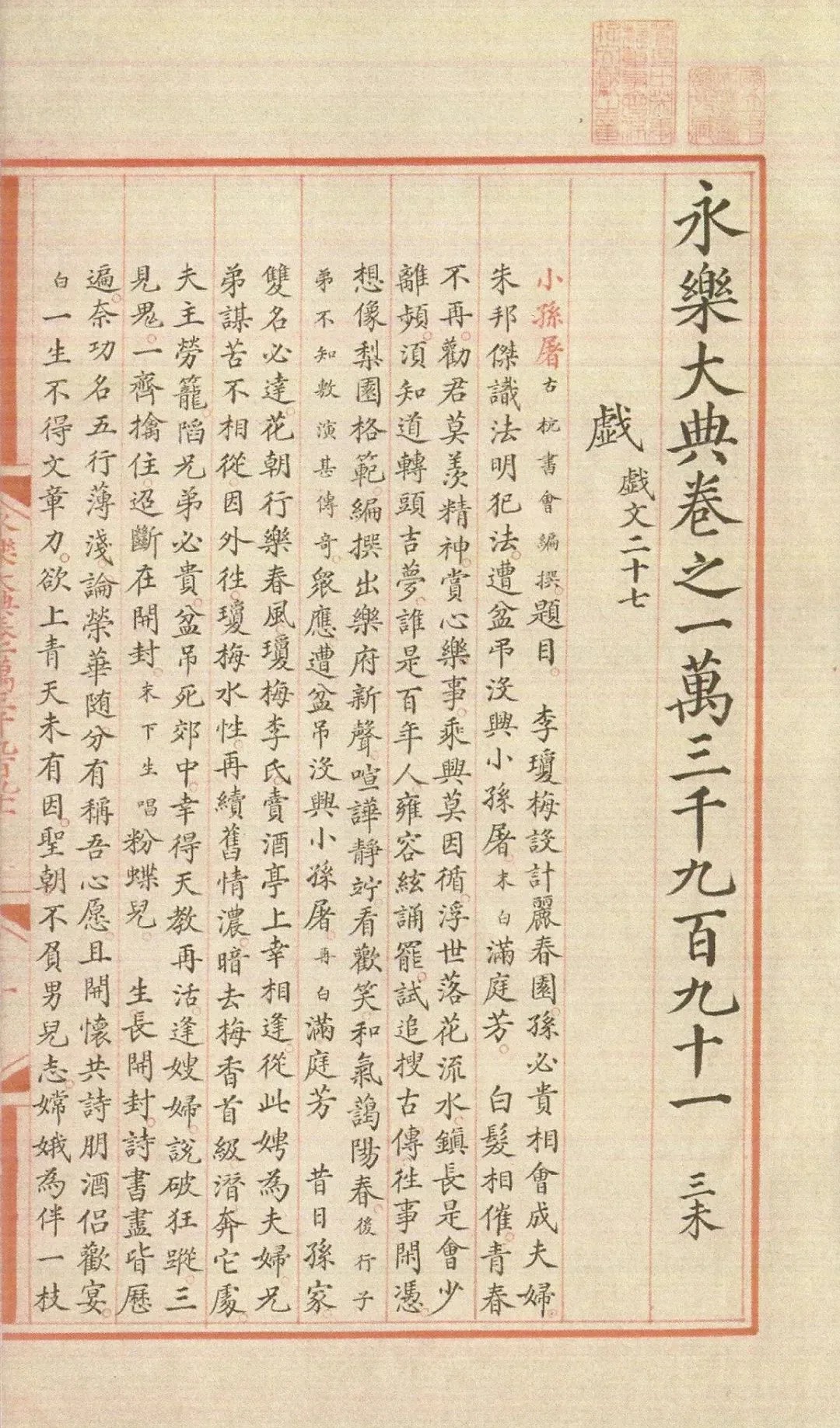

十分遗憾的是,原本收录了三十三本明代以前戏本的《永乐大典》,遭遇了中国书籍史上最大的浩劫,使得流传到今天的戏文只有《张协状元》《宦门子弟错立身》《小孙屠》三种,其中《小孙屠》还是一个残本。关于各类戏曲文本与表演艺术的关系,学界已经有了很多的讨论,这里不可能详加论述。简而言之,首先,《永乐大典》所收的戏文三种都不是今天意义上的剧本。比起此后文人撰写的案头剧,它们更多地保留了戏曲表演的形态。读者在阅读时,对作品的连贯性和完整性是有所期待的。而当时的南戏表演在情节结构上是非常松散的,并不符合读者对于文本阅读的期待;其二,这三种戏文也不是严格意义上的表演记录稿。书写和表演是两种不同的媒介形态,彼此之间不具备对等关系。中国的戏曲表演艺术是综合艺术,包含哑剧、杂耍、舞蹈等无法被文本化的成分。另外,戏曲的每一次表演都不是完全固定、一模一样的,往往需要根据现场的情况进行调整或即兴发挥,因此不可能以文本的形式将戏曲表演一次性地固定下来;其三,戏曲表演通常假设观众已经熟悉了故事内容,也预知观众未必会从头看到尾,因此缺乏对情节的完整性和一致性的期待。这样的戏曲表演一旦变成文字,可读性不高。总之,这三种戏文是戏曲从戏台走向纸面、从表演走向文字的最初尝试,它们仍然需要创造一套完整的书写格式,来协助完成这一转化。戏文不等于表演,而正是转换中的模糊与错位,使得我们能够窥见戏曲表演的某些侧面,看到它们日后随着文本化的成熟和定型,而逐渐被屏蔽和淡化的成分,也看到了文字与表演这两种不同的媒介形式相互磨合、协商,以及相互塑造的过程。

▴

《永乐大典戏文三种》

古今小品书籍印行会排印版

随后,商伟老师指出,戏曲的文本化过程也伴随着文字对表演的规训。而早期戏文的书写形态,为我们保留了一扇窗口,去感知尚未被文字规训的内心状态和被放逐于文本之外的生活世界。早期戏文阅读起来比较困难。这一方面是因为它们容纳了许多有悖于常理、荒诞不经的成分,也包括亵渎神明与人神共娱的戏闹场景。此外,戏文中还穿插了大量游离于情节主干之外的插科打诨和肢体闹剧的场面,甚至情节本身也往往缺乏足够的一致性和连贯性。另一方面则是因为它们没有为了方便读者阅读而分出和分段,宾白和舞台表演说明也不完备,诸如“同前”之类的说明往往付之阙如。因此,戏台上一目了然的场景,一旦转入文本,就有可能变得莫名其妙了。

围绕着上述现象,商伟老师接下来重点讲了三个问题。

首先是“旁白与时空分离:演员与观众的互动”。《张协状元》中有几处令人困惑之处,包括张大公与王德用的一场对话。其原因是文本中没有注明张大公演唱的部分采用了打背躬的方式。在戏曲文本化的这个初期阶段,《永乐大典》的戏文书写格式尚未成熟,因此,在从戏台走进文本的过程中,给读者的阅读造成了困难。而更令人困惑的是,作为人物角色,张大公对他自己唱词中所涉及的事件其实并不知晓。唯一的解释是,这句歌词并非出自张大公之口,而是出自扮演他的那位演员之口。演员处在一个全知全能的位置上,他可以从正在展开的剧情中暂时游离出来,而借助于旁白的方式与观众交流。这正是中国戏曲的一个重要的特点,演员既扮演人物,又承担了叙述者的功能。他可以随时脱离人物角色,直接面向观众说话,与观众达成心领神会的默契,也确保观众具有全知的特权。这在小说叙述中是不容易做到的,显示了戏曲表演的特殊之处。

▴

永嘉昆剧《张协状元》剧照

其次是“脚色的戏:对换与替代”。脚色是中国戏曲中特殊的现象,既不是role (role-type),也不是cast,在英文中找不到对应的词汇。在古典戏曲中,不仅仅只是演员通过脚色来扮演人物,脚色本身也构成了戏曲表演的一部分。在“脚色的戏”的标题下,商伟老师集中讨论了脚色是如何被呈现在戏台上而被“戏剧化”了。在同一出南戏中,一个脚色可以扮演不同的人物角色,包括性别反串。而演员也经常拿他们彼此的脚色开玩笑,在脚色改扮人物和性别反串的话题上大做文章。这些方面的对话和表演对戏曲作品的主题没有直接的帮助,其目的是不断将戏曲的幕后安排与脚色设定展示给观众看。就观众而言,他们看的不只是情节,也不限于演员所塑造的人物,还包括了脚色的技艺、特长与绝活儿。总之,戏曲表演在脚色上下足了功夫,让脚色成为表演的一大看点,而不是单纯地演绎人物故事本身。脚色对换的现象,在戏曲表演中经常出现,甚至构成了剧情的基础。书会才人在打本子和捏戏时,会首先考虑脚色的设定与戏曲表演中所形成的一些桥段和模块,并在此基础上来安排剧情。

最后一部分是“改扮、说破,脚色的预期与记忆”。在《张协状元》中,净先后扮演了张协之母、五鸡山山神、李大婆、王德用妻子、看门人等各种性别、各种身份的人物,几乎无处不在。脚色固然是服务于人物角色的塑造,但又不尽然。他们往往自身带戏,在人物角色之外,另辟一个表演场域,并且不失时机地点破他们脚色扮演的幕后真相。更重要的是,每一个脚色都是有记忆的,他所扮演的不同的人物角色也因此具有了共同的底色。比如山神和李大婆都由净扮演,他们主持并参与了张协和贫女的婚宴,但感兴趣的唯有吃喝二事,也因此而全力担当起了搞笑的戏份。这样的后设把戏在早期戏曲中十分常见,其本质特征只能通过表演性的角度来加以理解。

商伟老师总结道,《永乐大典戏文三种》包含了许多未充分文本化的内容,我们在阅读时,不应该将其读成戏曲文学,而要根据戏台上的表演方式来理解。不论是各种表演元素的争奇斗艳,还是脚色的对换、改扮,这一切都要从没有被文本驯服的表演艺术来解释。正因如此,《张协状元》更好地告诉了我们什么是戏,也为我们揭开了戏台幕后的底牌。戏曲既是属于戏台的,也是属于观众的,戏曲的表演是演员与观众合作同谋的结果。在正式情节之外,戏曲表演让观众从全知的视角,对戏曲表演做出反应和评判。因此,在戏曲表演中形成了戏台上下、戏内戏外的演员、脚色,角色与观众共同戏乐的氛围。

▴

永嘉昆剧《张协状元》剧照

与会学者同商伟老师进行了热烈的讨论。高明祥老师指出近年来戏曲研究的水平越来越高,但现在国内大部分学者还是将戏曲当成文学和文献来读,注重人物形象、情节叙述、史料和文字的考辩,而相对缺乏针对表演性和舞台性的研究。商伟老师关注文本中潜藏的表演性特征,从表演、后设戏剧、戏中戏的视角来进行戏曲研究,提供了新的启发。商伟老师回应道,不论使用怎样的材料研究戏曲,都不能仅仅做描述性的研究,也不应该预设戏曲表演存在某种固定的原初状态,而是要充分理解表演的流动性,明白每一次的表演都是有所差异的。至于表演性的概念,西方学界已经有了比较广泛而深入的研究,但需要构建针对戏曲的专门性的表演性理论。商伟老师认为可以从脚色上去寻找突破,因为脚色有其自身的主体性,戏台上的演员、脚色、人物角色之间不断转换,创造了不同时空中的交流方式。

岳永逸老师提到,他曾亲历民间的戏台,察觉这是一种非常生活化的表演形式,让老百姓愿意亲近。商伟老师赞同岳老师的观察,在戏曲表演中,神是人的一种镜像,而并不总是居高临下的。传统中国戏曲建立了一个不同的世界想象,最终指向一种人神共戏同乐的人生观和世界观。

许明杰老师注意到,商伟老师的研究中用到了一些西方的理论,但不是直接引用,而是在具体的研究中呈现。商伟老师表示,我们不应该仅仅将现成的理论应用于中国戏曲的研究上,而是以理论为参照,来考察自己的研究对象,从而揭示中国文化的特点。

张旭老师认为,西方的后剧场戏剧突破了以人物、性格为核心的亚里士多德的戏剧,比布莱希特的突破还更进一步,跟中国传统戏曲有非常相近的地方。商伟老师回答,西方实验剧的确是在跟东方戏曲对话,也对西方戏剧自身的传统做出反思。他以《雷曼兄弟》这部戏剧为例,说明西方当代话剧可以在精神上与中国戏曲的艺术传统形成呼应。这部三部曲的话剧以极简主义的方式上演了一场家族史诗戏,对我们也很有启发性,显示了中国戏曲表演艺术现代化的一种可能性。

▴

《雷曼兄弟》剧照

闫建飞老师指出,戏曲在民间演出时通常附加在农村的集会活动上,是老百姓日常生活的重心,对于乡村生活有比较大的影响。商伟老师也认为,集会是调节社区生活节奏的方式,将社区成员定期聚集起来。我们今天可以从经济学、人类学和社会学等不同的角度,来考察集会的功能与性质。而一旦脱离了由集会所体现出来的地方社会的生态,戏曲的复活是很困难的。

铃木将久老师认为商伟老师通过文本分析重现演出的这种解读方法,对他的文本分析有特别大的帮助。现代文学中也有很多奇怪的叙述方式,读者、叙述者、作者之间存在着复杂的关系,利用戏曲研究的思路可以重新思考现代小说文本中比较困难的部分。

胡琦老师好奇早期戏曲文本化的动力为何,以及如何看待《永乐大典戏文三种》这样的文本。同时,他还提出,一方面文本化是对戏曲的规训,另一方面文人创作也会吸收转化来自戏曲的传统,这是一个双向的过程。商伟老师回应道,永乐皇帝对民间知识有很大的兴趣,所以《永乐大典》是具有开放性的文本。另外,游戏性、插科打诨等戏曲表演的元素,也的确进入了小说《金瓶梅》和《牡丹亭》这样的文人案头剧中,从而将这些戏曲表演的因素保留了下来,并且做出发挥和调整。这的确是一种双向互动的关系,戏曲表演对后来小说、戏曲的写作都产生了影响,只不过这些影响未必是直接的,而是越来越多地经过了文字书写与文学观念的中介。