2025年6月3日下午,文研院第十八期邀访学者内部报告会(第十五次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、湖南大学岳麓书院副教授闫建飞老师作了题为“从二府制到三省枢密院体制:元丰改制前后的枢密院”的报告,同期邀访学者Nicolas Standaert(钟鸣旦)、商伟、铃木将久、林乾、张旭、岳永逸、孙亚冰、颜子楠、梁晨、付林鹏、许明杰、张锐、孔令伟,文研院院长助理韩笑等参加了报告会。韩笑老师代表文研院向闫建飞老师颁发了邀访学者聘书,孙亚冰老师作为主持人介绍了闫老师的研究领域和学术背景。

▴

韩笑老师为闫建飞颁发邀访学者聘书

闫建飞老师以唐宋中枢体制的演变为历史背景,引入报告的核心内容。唐宋时期,中枢体制经历多次变动:唐前期为三省制,开元以降为中书门下体制,五代北宋前期为中书门下、枢密院对掌文武大政的二府制,元丰改制后形成三省枢密院体制,南宋建炎以降则为中书门下省、尚书省、枢密院分立的两省枢密院体制。若对比唐宋中枢体制,最大的差别在于宋代出现执掌军政的枢密院。就宋代政治体制而言,元丰改制乃变化的关节点,改制前后的枢密院也有较大的变化。

闫老师首先介绍枢密院的职掌结构。在北宋前期的二府体制之下,职掌军政的枢密院大体的职责包括三个方面,一是国家军政要务,包括边防、马政等政令;二是与禁军相关的招募、教阅、迁转、屯驻、赏罚等事;三是人事权方面,掌握内侍省官员和武选官以及路分都监、缘边都巡检使以上兵官的除授权。这体现出枢密院的两重身份,既是最高的军政机构,又是内职之首。枢密院下设承旨司,又设兵房、吏房、户房、礼房四房,结构较为简单。

北宋前期,中书门下、枢密院分掌民政、军政,二府在各自职掌内决策执行一体化。这是承平时期的情况,二府分工制衡。宋太宗朝后期以降,二府同议军国大事,主要是战争状态的情况。闫老师进一步指出,中书门下参与讨论军政事务,枢密院则极少干预中书门下负责的民政事务,这反映的是中书门下职权的扩张,即相权渐强、枢密渐弱,这是两宋二府关系发展的总趋势。

▴

梁天锡《宋枢密院制度》

黎明文化事业公司,1981年

闫老师指出中国古代的宰相有两种身份叙事,一是“掌丞天子,助理万机”,事无不统;一是“论道经邦,燮理阴阳”,坐而论道。枢密院作为宋代的中枢机构,也常被赋予宰相的角色,实际上则掌管庞杂繁多的事务。宋代中期,官员相继上奏“清政本”,清理中枢细务,使得枢密院长官专意于处理军政大事。

宋神宗即位之后,加快调整中枢体制的步伐。与枢密院调整关系最大的是熙宁三年(1069)设置的审官西院,负责武官、宦官中閤门祗侯以上至诸司使的磨勘及常程差遣事,将中层武官、宦官的铨选之责从枢密院剥离出去,以便枢密院长官将主要精力集中在重要军国大事的决策上。此外,与清理枢密院细务有关的还有枢密院检详公事。北宋前期的中书门下、枢密院的内部均为长官、吏员的结构,身份悬隔。检详官的设置,契合了枢密院中层官员设置的现实需求,职能主要是编修书籍、修订整理枢密院条例、参与枢密院内部事务管理,也会兼领各种外在差遣。元丰改制时,检详官被废除,建炎三年重置。

熙宁变法时期,枢密院的人事权虽有所弱化,但深度参与熙宁新法之中,增加了新的职权,主要是涉及军政者,如义勇、保甲事务直接由枢密院掌控。此外,封桩禁军阙额钱物的管辖权主要在枢密院。

闫老师点明元丰改制后枢密院与三省关系之前,先介绍了元丰改制“两步走”的具体情况,即“以阶易官”与“官复原职”。与唐前期三省六部制相比,元丰改制后的中枢体制最大的变数来自枢密院。元丰改制之前,多有臣僚建议废除枢密院,宋神宗从“互相维制”的角度,主张保留枢密院。元丰改制前后,枢密院下辖诸房,由兵、吏、户、礼四房,转为北面房、河西房、支差房、在京房、教阅房、广西房、兵籍房、民兵房、吏房、知杂房、支马房、小吏房等十二房,诸房之间既有按照统辖区域划分的,也有按照专门事务划分的,且相互之间事务交错,契合了元丰改制分权制衡的原则,却大大影响行政效率。

▴

李全德《唐宋变革期枢密院制度》

国家图书馆出版社,2009年

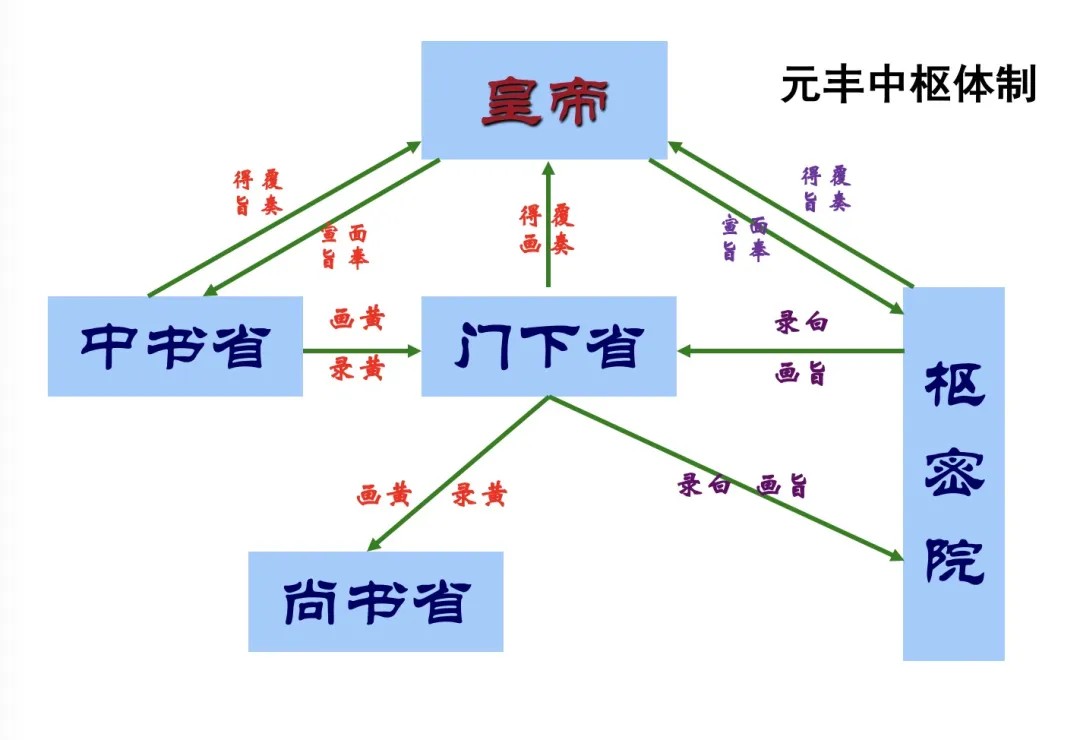

此外,枢密院在元丰改制后被嵌入三省体制之内。就行政运作流程而言,枢密院的命令增加了门下省审核的流程,录白、画旨都需要录送门下省,门下省审核之后,再交付枢密院执行。由于增加门下省审核环节,中枢机构的行政效率大为下降。闫老师进一步追溯元丰官制改革的深层原因。其中,既有宋神宗追崇《唐六典》,希望“正名”的官制理想,又有对熙宁年间政治格局的调整。熙宁新法时期,领导新法变革的中书门下与宰相王安石获得了更多更大的权力,神宗与王安石共定新法,用而不疑;但王安石罢相之后,神宗更多地走向政务前台,成为实际政务的裁决者。三省枢密院体制的核心是皇帝,对皇帝的执政能力提出很高要求;神宗去世之后,哲宗年幼,缺乏政治经验的太皇太后高氏垂帘听政,三省枢密院分工制衡体制面临调整,增加三省枢密院直接交流的环节等。

其中,与枢密院关系较为密切的是三省枢密院同取旨、门下省审核。元丰改制之前,三省枢密院独班奏事;神宗去世之后,三省、枢密院相对隔离的状态被打破,御前会议第一班变为三省、枢密院同奏事。就枢密院与门下省关系而言,枢密院由于掌握取旨权与执行权,相当于三省中的中书省与尚书省,若事事皆由门下省审核,显得尤其繁琐。当时的君臣显然都意识到这一点,朝廷相继下诏改变这一情况。元丰年间,枢密院事务分为两类,一是得旨事宜,录送门下省覆奏,二是宣命直接行下,同时关送即报备告知门下。后来出现两种情况,一是机速即机要急切事务,枢密院不再经过门下省覆奏,二是机速文字,不再关送门下省。

▴

元丰中枢体制

元丰改制后枢密院与尚书六部的关系也变得密切。元丰改制后,吏部七司之中,尚书右选、侍郎右选负责中低层武臣、中层宦官的铨选;兵部负责民兵事务等,这些都与负责军政、武官的枢密院职权有重叠交错,需要接受枢密院的领导或监督。此外,枢密院的事务与户部、工部、刑部也有交错,与吏部、兵部的关系则更为密切。

闫老师总结道,北宋前期,二府虽同议军国大事,但主要是中书门下参与枢密院事务,而非相反。熙宁年间的清政本,枢密院虽丧失部分人事权,但设置检详公事、参与新法等,职权亦有所伸张。元丰改制后,枢密院得以保留,内部有明显的制衡特征,并嵌入三省结构之内,独立性削弱,为南宋宰相兼任枢密使,三省在枢密院之上,打下制度基础。

从宋代二府关系的总趋势来看,整体呈现宰相机构职权扩张、枢密院相对收缩的趋势。北宋文官谈及中书、枢密院对掌文武,皆是强调宰相与闻军政,中书职权拓展至军政层面,从未主张枢密院应当了解中书民政事务。以文事制武事、文官机构压制军政机构,这反映出宋代重文轻武、以文制武的深层影响。

▴

闫建飞老师在报告中

交流环节,与会学者就相关问题展开讨论。颜子楠老师对宋代的冗官问题有所疑问。闫老师认为,应当将官员与窠阙分开,宋代入仕途径多、恩荫待遇好,具有官员身份的人员比较多,控制的方向是窠阙职位,宋代的窠阙职位较为稳定。

商伟老师询问,如果是短时段内的研究,如何定义跟政策研究之间的关系,以及能否将制度史研究与政策研究区分清楚?闫老师认为,这或许涉及两个方面的情况,一是制度演变受各种因素影响,比如元丰改制是源于宋神宗本人的政治力量,改制之后的中枢体制运转反而更壅滞了;二是制度环境之内人的活动,人的所有的行为、思想,都受制度环境影响。制度也有一定的自主性。商老师将宋代政府与清代政府做一对比,从长时段来看,宋代的官员数量很多,政府效率总体较为低下,而清代的政府很小,相较于宋代,文官数量、职位并未因版图、人口的扩大而增加。闫老师认为,历代官员数量,统计口径可能有所不同,朝廷吏部掌握除授的官员层级也有差别,比如西汉统计官和吏,唐宋只统计官员。官员数量跟财政本身也有关系。清代的版图虽更加辽阔,但是财政收入似乎不如宋代,官员待遇整体也不如宋代,这应该是清代着力控制官员数量的重要原因。

张锐老师提到,闫老师的报告引发了自己对罗马教廷御前会议的思考,并进一步提问,唐宋时期的御前会议跟皇权之间的具体关系如何,以及各个不同机构的官员是否有“串联”?闫老师回复,皇权与皇帝个人应区分开。至于御前会议,皇帝个人对具体事情意见很少,较为在意的事情则更为用心。宋代各个部门之间没有官员“串联”,但升迁轨迹、任职经历会涉及不同部门。

许明杰老师询问枢密院制度本身的演变原因与得失,以及元丰改制与王安石变法之间的关系。闫老师认为,枢密院存在于宋辽金元时期,职能与兵部有所冲突。五代时期,枢密院较为核心,中书门下比较边缘,这既涉及与皇帝关系的亲疏远近,也与职权有所关联,亲疏关系、职权存在一种平衡状态。从皇帝角度而言,权力之间的制衡关系是很关键的。至于元丰改制,王安石并不太赞同官制改革。

孙亚冰老师提到,先秦官制似乎并不区分文武、职权,中国古代的官制是否有一脉相承的因素,以及如何因革。闫老师认为,在先秦氏族社会,身份、出身是很重要的,职的区分并不明显;官僚制度之下,以官为本,再演变为以机构为本,等级制从未改变。在座学者随后继续就宋代的文武关系等问题展开讨论,报告会在热烈的氛围中结束。