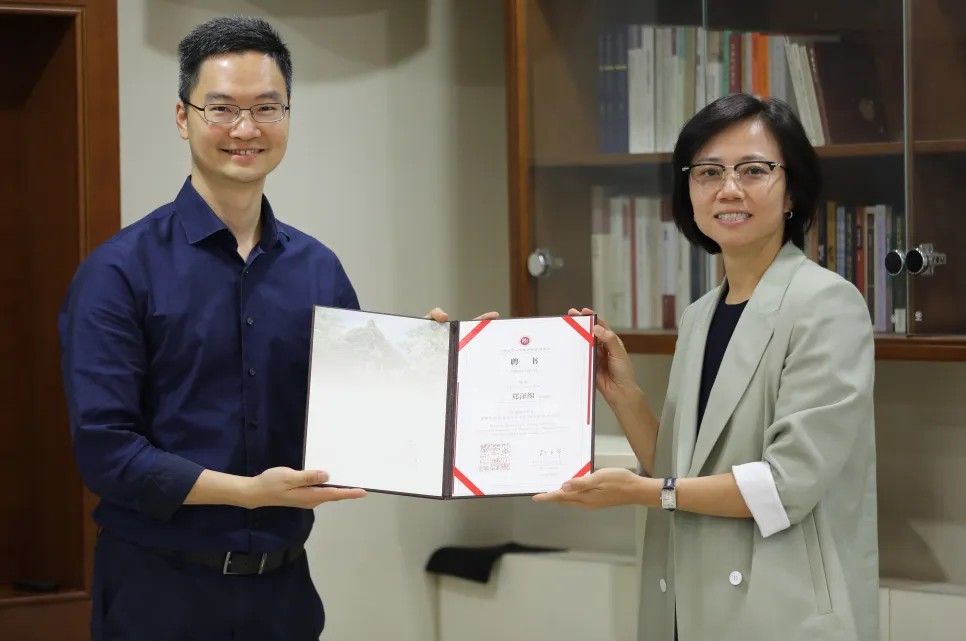

2025年9月16日下午,文研院第十九期邀访学者内部报告会(第二次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、香港中文大学哲学系副教授郑泽绵老师作了题为“儒佛疆界与朱陆之争——试用‘哲学-思想史’互证法”的报告,同期邀访学者张昌平、成谨济、舒炜、孙学堂、齐琨、雷闻、杨晓燕、朱友舟、余欣、欧阳晓莉、倪湛舸、黄京、张浩军、王璞、毛海栋、李春颖、王利平、宁晓萌,文研院院长杨立华、副院长段德敏、杨弘博等参加了报告会。杨弘博老师代表文研院向郑泽绵老师颁发了邀访学者聘书,李春颖老师作为主持人介绍了郑泽绵老师的研究领域与学术背景。

郑泽绵老师对本次汇报的缘起进行简单说明,儒佛交涉的议题贯穿朱陆之争始终,运用“哲学-思想史”互证法能为此议题提供新材料、新方法,打开研究的新视野。报告会就以下内容展开,从佛教与宋明理学相互影响的前现代学术研究特点出发,引入“哲学-思想史”互证法,综述佛教对宋明理学的影响,澄清一些似是而非的说法,进而以“从宗密到朱子的‘虚灵不昧’”“鹅湖之会的传心诗与‘向上一路’的争议”两个具体案例加以解释,倡议重勘“儒佛疆界”研究的新方法,即“概念结构相似性”与“思想史因果证据”的互证法。

▴

杨弘博副院长为郑泽绵老师颁发邀访学者聘书

郑老师从“佛教与宋明理学”研究的主题与方法引入,指出前现代学术的缺陷,一方面,同情佛教的学者(如《归元直指集》的编撰者宗本)与攻击宋明理学的汉学家(如戴震、毛奇龄等)往往仅凭几句人物交往的传闻,或者仅凭几个概念、表述的相似性,就断定某儒者的思想必定来自佛教。另一方面,同情宋明理学的传统学者往往避而不谈儒佛思想之交涉。郑老师进而指出,与传统学术相比,现代学术能避免门户之见但又被学科的分化限制了研究。一方面,思想史研究者侧重于追溯宋明儒者与佛教徒之间的交往,现代的研究之系统、材料之丰富皆已度越前代;但历史学者对佛学和宋明理学之同异的理解未必精审,往往一见概念或命题的相似性,就断定其间必有思想影响的因果链条。另一方面,哲学研究者比较能够重视哲学思想之间的差异。然而,哲学家们做的是对哲学思想的类型学划分,是理论之间的对比,与历史经验事实无关。仅凭概念结构的相似性,并不足以精准而确凿地断定佛教是否、如何影响了理学。

▴

[明]郭诩《文公先生像》

有鉴于门户之见与学科分化的研究缺陷,郑老师认为应当确立两个消极标准:首先,针对那些批评理学为“阳儒阴释”的学者,应当指出,片言只语的关联或概念结构的相似性不足以证实两位思想家之间必定有传承关系;其次,对同情宋明理学的学者而言,现代学术不应回避佛教对宋明理学的影响。伟大的哲学家应当能够继承并批判前人的思想。找到前后哲学家之间的“同中之异”、继承中的批判,才算找到了哲学史中的精华。郑老师提倡“哲学-思想史”互证法:为确证思想家之间的影响,不能单凭只言片语或概念结构的相似性;还要确定受影响的思想家的阅读史与人际交往史。“互证法”让概念结构相似性与思想史因果影响的证据相互佐证,再解释哲学理论之间的批判与继承关系。如此则能结合哲学界与思想史界的研究成果,避免学科之间“各自为政”,更以“寻找同中之异”的方式,避免传统的门户之见,进而将儒佛关系研究推向更高的研究阶段。

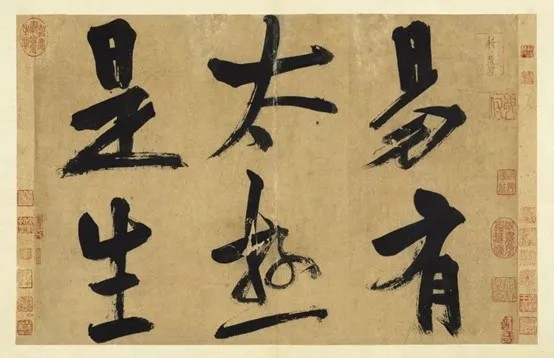

▴

[宋]朱熹《易系辞册》(局部)

台北故宫博物院藏

郑泽绵老师从古代学术演变的整体脉络上对儒佛交涉议题加以综述,从南宋时期朱子与陆九渊的相互质疑,到明清时期朱子后学对陆王的指摘,以及清代戴震、毛奇龄等对宋明理学整体的批评。对此,郑老师举“宗密对宋明理学的影响”这一例子加以说明。

以往对于这一话题有四种代表观点。其一,毛奇龄《太极图说遗议》认为,宗密《禅源诸诠集都序》《原人论》影响了周敦颐的《太极图说》。实际上,这并不成立,毛氏所举相关语词表述亦可见于《老子》《周易》。其二,武内义雄认为宗密《原人论》中象征真心、妄心、阿赖耶识、真妄流转和息妄归真等的线路图象影响了周濂溪的《太极图》,此说受到吾妻重二的批评,后者指出:武内义雄根据《禅源诸诠集都序》(以下简称《都序》)明藏本说明《都序》影响了周濂溪的《太极图》,实乃因果倒置,因为明藏本所录的真妄十重图已经被修改过,并且此修改反而是受到周濂溪的《太极图》的影响。其三,有论者以为宗密影响了陆象山,理据是陆象山的“至当归一,精一无二。此心此理,实不容有二”一语与宗密的“至道归一,精义无二,不应两存”相近。实际上,恐未必然。“至当归一,精义无二”出自唐明皇的《孝经序》。陆九渊与宗密皆有看到此内容的客观条件,应当是《孝经序》影响了宗密和陆象山。其四,冯友兰认为宗密《原人论》的“禀气受质”、心气关系等说法与后来的程朱的理气关系说和陆象山的心与宇宙关系说有相似之处,“为以后道学立一先声”。冯友兰的说法是对哲学史潮流的大笔勾勒,但后来的学者却将此当成个案分析,这是缺乏实质的证据支撑的。禀气、心气、灵知、气之灵等词,乃汉语哲学的共通的词汇,宋明理学与宗密同属于中国传统哲学的语言脉络之中。况且,宗密本体论、宇宙论系统迥异于程朱的理气关系说、陆象山的心与宇宙关系说,难以寥寥数十字篇幅断言前后之间必然存在影响。

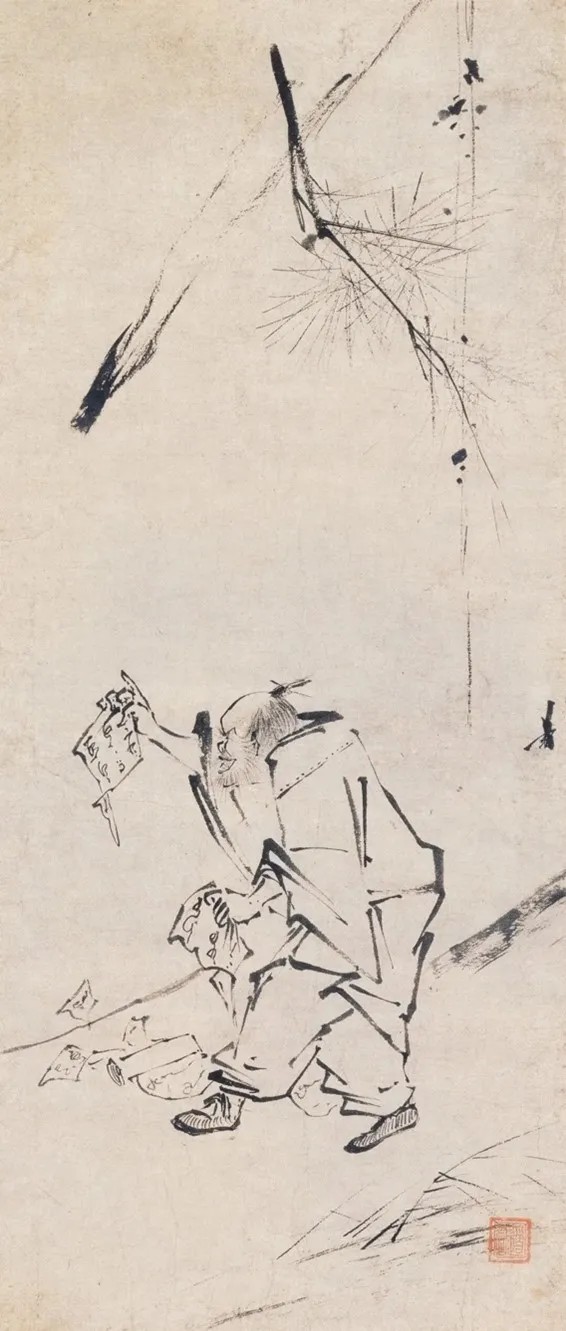

▴

[南宋]梁楷《六祖撕经图》

日本三井纪念美术馆藏

郑泽绵老师以“从宗密到朱子的‘虚灵明觉’”为例,具体说明“哲学-思想史”互证法在推进“重勘儒佛疆界”议题上的具体应用。就心性论而言,宗密的“灵知不昧”与朱子的“虚灵不昧”确实有承接关系,朱子《大学章句》“明明德”注即为明证。朱子提及宗密的相关内容,可在《语类》、书信等找到多处,他并不讳言“虚灵明觉”与禅学的联系,解释《大学章句》“明德”注:“禅家则但以虚灵不昧者为性,而无以具众理以下之事。”郑老师认为,从思想史的角度可以确证,宗密“知”对朱子产生了重要影响。

郑泽绵老师从“概念结构的相似性”角度出发,分析宗密的“自性本用”与朱子的“涵养未发”之间的联系。郑老师从心性本体论与工夫论两个层面解释宗密对心、知的思想阐发。宗密提出“心通性相”的命题,批判性地调和性宗与相宗(即法相宗),此命题在形式上最接近朱子的“心统性情”,认为“心”兼含本体与现象两个维度。宗密继承了神会的荷泽宗,认为荷泽宗代表惠能的南宗正统,而南宗另一派即马祖道一的洪州宗,在宗密时代影响力颇盛。宗密最为看重其与洪州宗在心性工夫论上的同中之异,强烈批判洪州宗“作用是性”说。这与朱子曾批评陆九渊暗用禅宗(实即洪州宗)的方式颇为相似。郑老师进一步分析朱子与宗密心性论工夫的同构性,即朱子“涵养未发”说可类比于宗密“自性本用”说。

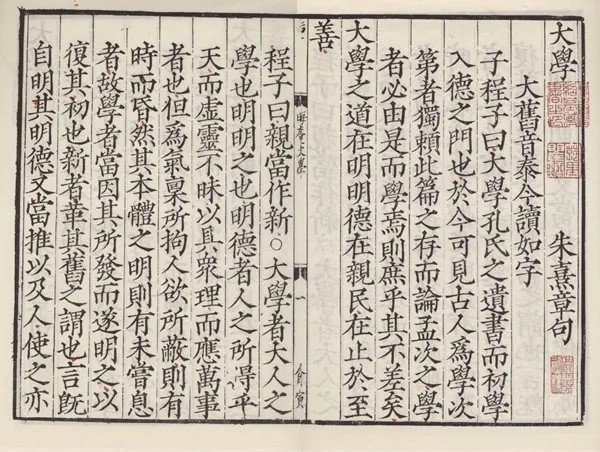

▴

[宋]朱熹《大学章句》

宋淳祐十二年当涂郡斋刻本

从宗密“自性本用”的“灵知”与朱子“未发”之“知觉主宰”的关联出发,郑老师指出朱子对宗密的继承与超越之处。宗密的知之“灵”表现在其能随时逃逸对于相的执着,然而,要维持此“知”,就需要持守的工夫与自作主宰的能力。在佛教理论框架内,宗密很难正面讨论主宰、持守之义。朱子中和之悟的关键即是从宗密知字点出“知觉”中自有“主宰”义。郑老师总结朱子对宗密与程颐的批判性继承与综合,指出:“若无主宰,则知觉无以持守,故朱子必误读宗密;若无知觉,则主宰无以默运,故朱子必修正程颐。

郑泽绵老师接下来从宋代儒佛互动的大背景研究朱陆之争,切入点即“鹅湖之会传心诗与‘向上一路’的争议”。郑老师首先指出,宗杲与张九成乃是朱子早期需要超越的劲敌,而陆象山比朱子小九岁,属于后进。宗杲与张九成给朱子的印象太深,以至于朱子透过他们看象山而误以为禅,以此为线索诠释朱陆之争的两个关键点:一是鹅湖之会上二陆的传心诗,二是朱子批评陆象山轮对孝宗时“向上一路未曾转拨”,并指出二者之间的关联。

就鹅湖之会传心诗与“传己之心”而言,郑老师指出,淳熙二年(1275)鹅湖之会前,陆象山评价其兄陆九龄的赋诗中“古圣相传只此心”这句“微有未安”,他的和诗则说“斯人千古不磨心”,实际上二陆受到了张九成深刻的影响,因为张九成以“心传”说闻名于世。就在鹅湖之会的前一年,张九成的外甥于恕刊行了一本张九成的遗著,并将此书命名为“心传录”。张九成的“心传”说是可以看成道统说从韩愈与程颐向朱子过渡的重要一环。与“心传”相应的是禅宗的“不立文字,直指人心”,张九成将“心传”与“闻见”相对立,这是他的“心传”说的一大特色。南宋初年至孝宗时期,王蘋、张九成与二陆构成了“传心/传己之心”话语的思想谱系。

▴

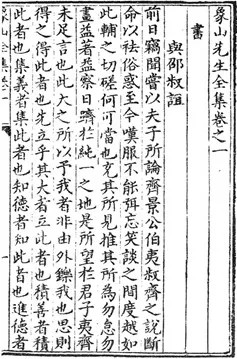

《象山先生全集》

《四部丛刊》影印明嘉靖刻本

淳熙十一年(1184),陆象山获得轮对的机会向孝宗进言。朱子读到陆象山的《轮对箚子》,批评其面见孝宗时“向上一路未曾转拨”。郑老师指出,朱子所说的“向上一路”是禅语,全文是“向上一路,千圣不传”。朱子用它暗示二陆的传心诗有禅学成分。从二程后学的“传己之心”到张九成的“传心”,再到二陆的鹅湖传心诗,可见当时理学家往往用借禅说儒的方式向皇上进言。虽然这种方式是为了推行儒家理念,但难免弱化了儒学立场,甚至导致后学走向杂糅儒佛的暧昧道路。这一议题关涉“宗教-信仰”“学术-儒家经学”与“政治权力”三者之间的深层互动关系,以及儒者在这三边关系结构中应该如何自处的问题。

基于“哲学-思想史互证法”的运用,郑老师提出“重勘儒佛疆界”的倡议,指出他的问题意识与传统学术研究的不同。传统儒者在处理儒佛关系时有强烈的护教意识,是拒斥任何佛教影响的。他们看到的“疆界”是一个水平面上非此即彼的边界。与此相反,郑老师所看到的“儒佛疆界”是立体的、相即互入的、动态的、辩证的,正如喜马拉雅山脉之所以高耸入云,是因为它是印度板块与欧亚大陆板块碰撞的产物。朱子哲学之于佛教,也是由于碰撞、吸收与超越,才成就其高度。

讨论环节

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了交流。

杨立华老师充分肯定郑老师的学术研究具有强烈的方法论自觉,指出交友与阅读的视角吸纳是很关键的,但要掌握理解的分寸感,《周易》是理学建构的核心典籍。

雷闻老师指出,宗密在当时的影响不如马祖道一,洪州宗在唐宪宗时期曾进入宫廷。问题是宗密的思想是集大成的,为何只强调其禅宗的一面。郑老师回应道,他的研究重点是宗密与洪州宗的区别,因为这个区别与朱陆之争有关。宗密的思想是复杂的,与其他华严宗哲学家重视《华严经》不同的是,他更为重视《圆觉经》,宗密的经疏著作等身,而洪州宗则单刀直入。马祖道一的影响之所以大,可能与这种教法吸引门徒有关系。相较而言,宗密之后荷泽宗已经式微。

▴

郑泽绵老师在报告中

王璞老师认为,郑老师的研究不是“翻案”而是“判案”,并询问佛教在唐中后期的定位。郑老师认为,宗密在后世也受到一些禅宗内部的批评,被嘲讽“知之一字,众祸之门”。宗密在思想的系统性上堪称一流,但在思想传播上则不如洪州宗。宗密的重要性之所以在现代被凸显出来,与现代学术重视哲学思想的系统性有关。

李春颖老师指出,心学主要在江西传布,实际上张九成曾在江西多年,但他与陆象山思想之间的联系,并没有特别明显的线索可寻。张九成所主张的“传心”在两宋时期有深刻的思想背景,不是从禅宗那里来。同一个词语,不同的学派都可以用。郑老师回应道,从道统发展的学术线索而言,张九成的贡献在于方法论的自觉,推动了道统叙事的建构,这一思潮到了朱熹达到顶峰。在朱熹看来,张九成对传心之学与口耳之学的区分与禅宗很像。随后,在场老师继续就这些问题发表了各自的观点,报告会在热烈的讨论中结束。