2024年12月19日晚,“文研讲座”第361期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“明代前期学术思想史研究的思辨”。香港理工大学中国历史及文化学系教授朱鸿林主讲,北京大学历史学系教授刘永华主持。

讲座伊始,朱鸿林老师介绍,本次讲座将关照15世纪的学术思想,尤其是要呈现出与心学学派同时存在的另一种学术趋势,以期描绘出更周全的学术图景。如此我们也能够理解,为什么阳明学派的兴起是明代前期学术的势之所向。

一

朱鸿林老师认为,明史研究一度将15世纪的学术思想,视为以朱熹和二程(程颢、程颐)为代表的宋代新儒学之单纯延续。而陈荣捷先生的研究,则对明初思想的新趋势有所发明,指出明初四大理学家曹端、薛瑄、吴与弼和胡居仁,在哲学思想中已有不同于宋儒的内容,他们更加重视个人行为表现,而非思维探索。简又文先生关于明代学者陈献章“从自然归于自得之学”的研究,增强了这一看法。

实际上,理学不仅有哲学的面相,也有实践的面相,在当时还有另一种学术趋势,与上述心学学派并驾齐驱。相较于后者重视“修身”之学的向内探深,前者更强调“修身”之学的向外延伸。这种外延最直接的表现,就是对《大学》八条目中“齐家”之学的实践:编纂族谱,建立祠堂,注解和刊行家庭礼仪用书。

15世纪的许多学者和官员,都为不同地区的宗族撰写过大量的族谱序跋,其中不乏政府大员和著名理学家,如杨士奇、王直、吴与弼、程敏政等。这种明显的趋势反映了以促进宗族内部和谐为抓手,维持地方社会安定的意图。建祠堂则继修族谱之后,在整个15世纪成为普遍的社会现象。祠堂为族内礼仪活动和聚会议事提供场所,促使宗族发展成为更具实用功能的社会组织。在这种潮流下,家庭礼仪用书在15世纪中期以后盛行于世,各种零散的注解也相继面世,至丘濬的《家礼仪节》则趋于系统完整。丘濬自称著书的目的,在于为社会提供简易可行的操作指南,从而夺回被异端窃取的“礼之柄”,最终达到振兴“儒道”的目的。这也反映了强化儒家社会秩序的努力。

▴

朱鸿林:《儒者思想与出处》

生活·读书·新知三联书店,2015年

但正统十四年(1449年)的土木堡之变,和此后关键的十年中发生的易储、夺门以及政治清洗,包括荆襄民乱和两广瑶乱等政治和社会事件,促使当时的知识分子反思自己受到的宋代理学教育。他们着手修正宋儒的观点,以及支配过去半个世纪的学术形态,聚焦于强固立国根本和改善官僚作风等问题。到了1450年代末,此一应变之道开始浮现清晰轮廓,渐而形成新的学术趋势。

二

这种新的学术趋势,表现为重新检讨乃至挑战“官定”学说。一批最博学和著名的朝臣,将矛头对准永乐年间编纂和传播宋儒经典诠释的方式,进而质疑这种学说本身。例如,天顺七年(1463),丘濬编成《朱子学的》,从朱子的各种著作中选取其论学要语,系统地呈现了朱子的重要思想理念和为人处世的亮点,强调循序积累并辅以个人亲身实践的为学之道,隐含了对官定朱子学的批评。成化十年(1474),丘濬撰成《家礼仪节》一书,用较浅显的文字注解朱熹《家礼》,也节省了一些过于繁琐的条目,使儒者的“家礼”容易行于社会。

又如,丘濬在国子监祭酒的任内,要求最优秀的学生之一蔡清,批评官定《易》说,撰写新的《易》注。蔡清按照丘濬的旨意精研《易》学,并且写成《易经蒙引》,成为明代科举学生最认可的《易》学必读书之一。再如,丘濬的挚友、国子监前任祭酒周洪谟,在任内同样倡导质疑官定学说。他在成化十六年(1480)向朝廷进呈了《群经疑辨录》这部他与监生的问答札记汇编,自称修正了先儒注释中“有害经旨”“有误经旨”“与经旨不协”者。他尤其质疑二程和朱子对“群经所载事物之变,制度之设”的“发明”,他说这样做是“宁为朱子忠臣,毋为朱子佞臣”。此外,他们的同僚、著名的翰林官员杨守陈,也以质疑朱子对儒家经典和《四书》的哲学阐释著称。

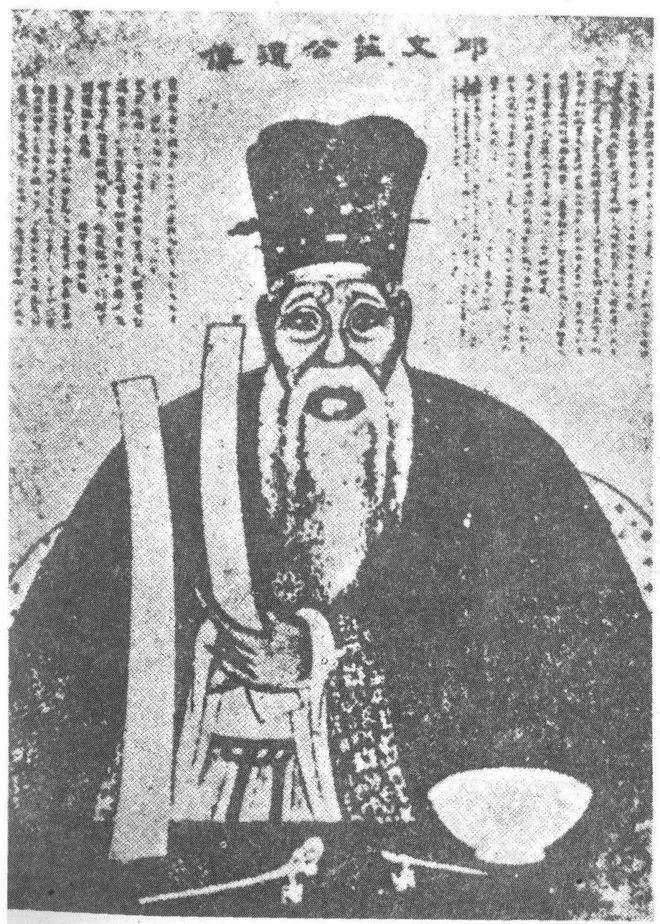

▴

丘濬(1421-1495)

朱鸿林老师由是指出,从15世纪中期开始,检讨和重估宋儒学说的趋势已经形成,有识之士都不完全信服明朝政府所提倡的宋儒学说,要求变革和找寻救国济民的良方。这种变革的要求,仍然是程度上而非种类上的改变。一派儒者认为国家衰败源于人的因素。例如,著名的理学家吴与弼及其学生,都寄希望于理学提倡的心学,认为做足“正心诚意”的功夫,成为君子,就能出仕纾解国难,或是在野有助风化,这就是正心之学。另一派儒者则强调经世之学。他们在主张君子能够发挥重要作用的同时,更坚信君子首先要掌握各种实用的知识,以令政府能够良好运作。也就是说,相对于人的素质问题,他们更关注制度方面的问题。

三

朱鸿林老师认为,“经世”是一个宽泛的概念,字面意思是“治理社会”,这种治理在两个层次上展开:在顶层,关涉使各种制度运行顺畅,有效管理社会;在基层,指的是在社会落实国家政策。无论在哪个层次,这一派的学者都强调要学习和运用儒家经典之外的实用知识。

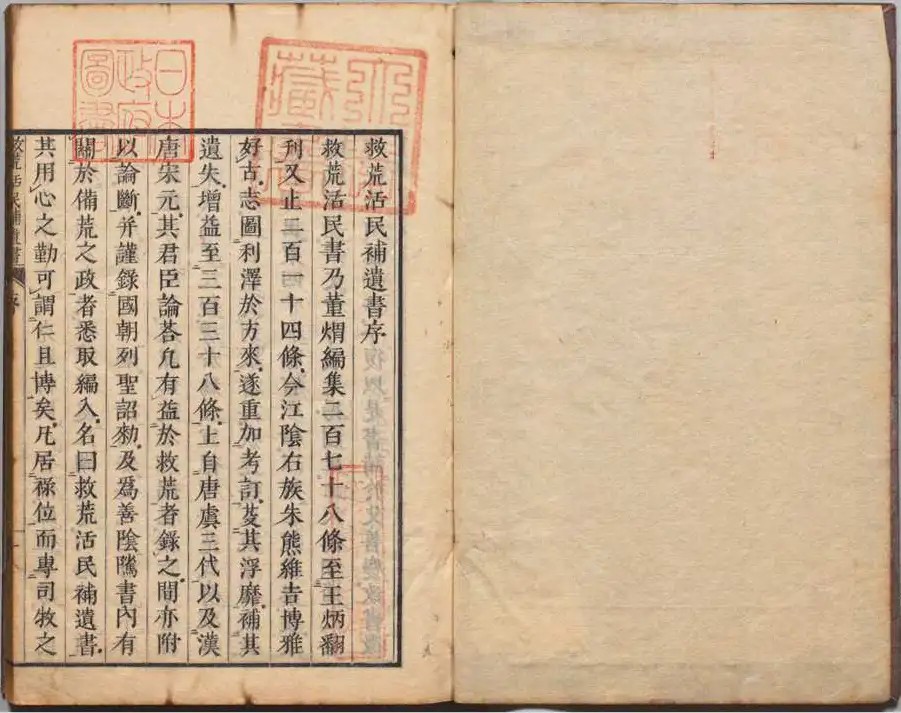

▴

《救荒活民补遗书》书影

大体而言,15世纪后半期追求基层经世的知识分子,通常选择学习那些对社会日常生活有显著影响的知识,并编纂为社会事务指南。例如,富人朱维吉在宋代董煟和元代张光大两部同类书籍的基础上,辑成《救荒活民补遗书》,以供地方长吏救荒工作参考,获吏部尚书王直作序。丘濬撰《本草格式》以为草药建立类型学,又研究针灸而订正传统的针灸图,并加上模拟的内脏图,还根据自己所读的医书编辑了一部医方汇编。同时代的徐有贞、刘溥、岳正,都对医学、占卜、历法、治水和运河疏浚等学问兼收并蓄,程敏政也以通晓上述知识著称,并且精通医学。总之,他们都认为实用知识和义理同样重要,也在积极实践。

顶层的经世之学则由两种学问组成,一是理论性的,二是政策性的,但都注重重新检讨历史问题,尤其是宋元史同当前的政制与政策之关联。这种情况从成化六年(1470)尹直请求朝廷支持纂修《大明通典》和续修《宋元资治通鉴纲目》的奏章就可以看到。国子监的著名官员和监生也不断以宋代为话题展开讨论,包括刘定之、何乔新、丘濬及其学生、王鏊、程敏政、祝允明等。他们对宋代统治和政策的批评,并不是纯学术的,而是借题发挥,讨论明代的政治和政策。例如,他们借宋太宗从其兄宋太祖那里继承皇位的话题,讨论被蒙古人俘虏的明英宗与继位的弟弟景帝之间的关系。

不过,宋史尚不足为训,这些知识分子必须进而讨论自身的现实难题,特别是有关政府机构运作的问题。他们以理解政府架构和古今大势为基础,同时研究古代和现代的政策。景泰二年(1451),黄溥编的《策学辑略》问世,这是首部个人编纂的政论集,讨论了包括刑法、礼仪、吏治、财政和军需这五方面的政府政策。黄溥并非特例,上文提到的同时代人也在做类似的事情,而成就最大的当属丘濬于成化二十三年(1487)撰成的《大学衍义补》。

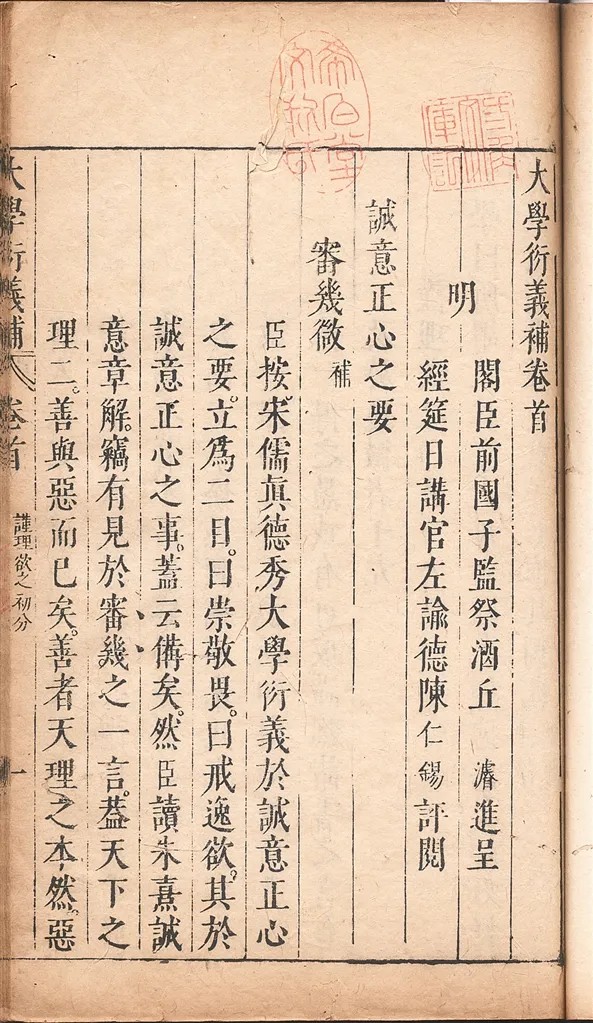

《大学衍义补》为补充明廷认可的、宋儒真德秀所著《大学衍义》而作,全书160卷,分为“正朝廷、正百官、固邦本、制国用、明礼乐、秩祭祀、崇教化、备规制、慎刑宪、严武备、驭夷狄、成化功”十二编论述。书中从多方面探讨明朝政府应采取的措施,来使国家长治久安,繁荣昌盛。两相比较,真德秀的基本假设在于,只要皇家受到意诚、心正的人君节制,上下有序而运作良好的政府和国家便会必然产生;而丘濬则认为,除非人君和朝臣同时掌握治理国家的应用知识,否则真氏的理想将无法落实。前者关注“理”“体”“知”,后者则关注“事”“用”“行”,由此可见明人探求知与行、理与事、体与用相统一的“明体适用”之学的端倪。

▴

丘濬《大学衍义补》书影

朱鸿林老师认为,对学术史研究者而言,《大学衍义补》的出现,昭示了十五世纪的学者已经意识到并且从事于追求系统实用的经世知识。此书在以后两个世纪所产生的巨大影响,更说明了明代学术从来没有被长于理论或流为空疏的理学或心学思想完全支配。

由此,我们也能够理解弘治二年(1489),程敏政提出的朱、陆之学早异晚同的“道一”之论。“道一”之论在程氏的《道一编》中提出,力图矫正当时流行的尊朱斥陆的学术偏见。尽管此论在明嘉靖年间被陈建推翻,现代宋明理学研究的权威也指出其站不住脚,但提出该论本身的含义仍值得注意。它表明15世纪后半期学术趋势的真义,其实是追求独立的学术判断和学术研究。所以,这极有可能是程氏为摆脱宋儒支配,而不知不觉中扭曲事实以迁就结论的结果。同样的态度在16世纪继续演进而且变得更加强大,王阳明很快地信奉程敏政的朱、陆始异终同论,并在其《朱子晚年定论》加以阐释。也就是说,阳明之学其实是明前期特定学术趋势进一步发展的结果。

▴

朱鸿林老师在讲座中

最后,与会师生就中国南北宗族发展程度为何有别、明前期学术思想的发展与皇帝个人意志的关系等问题展开交流。讲座在热烈的气氛中落下帷幕。