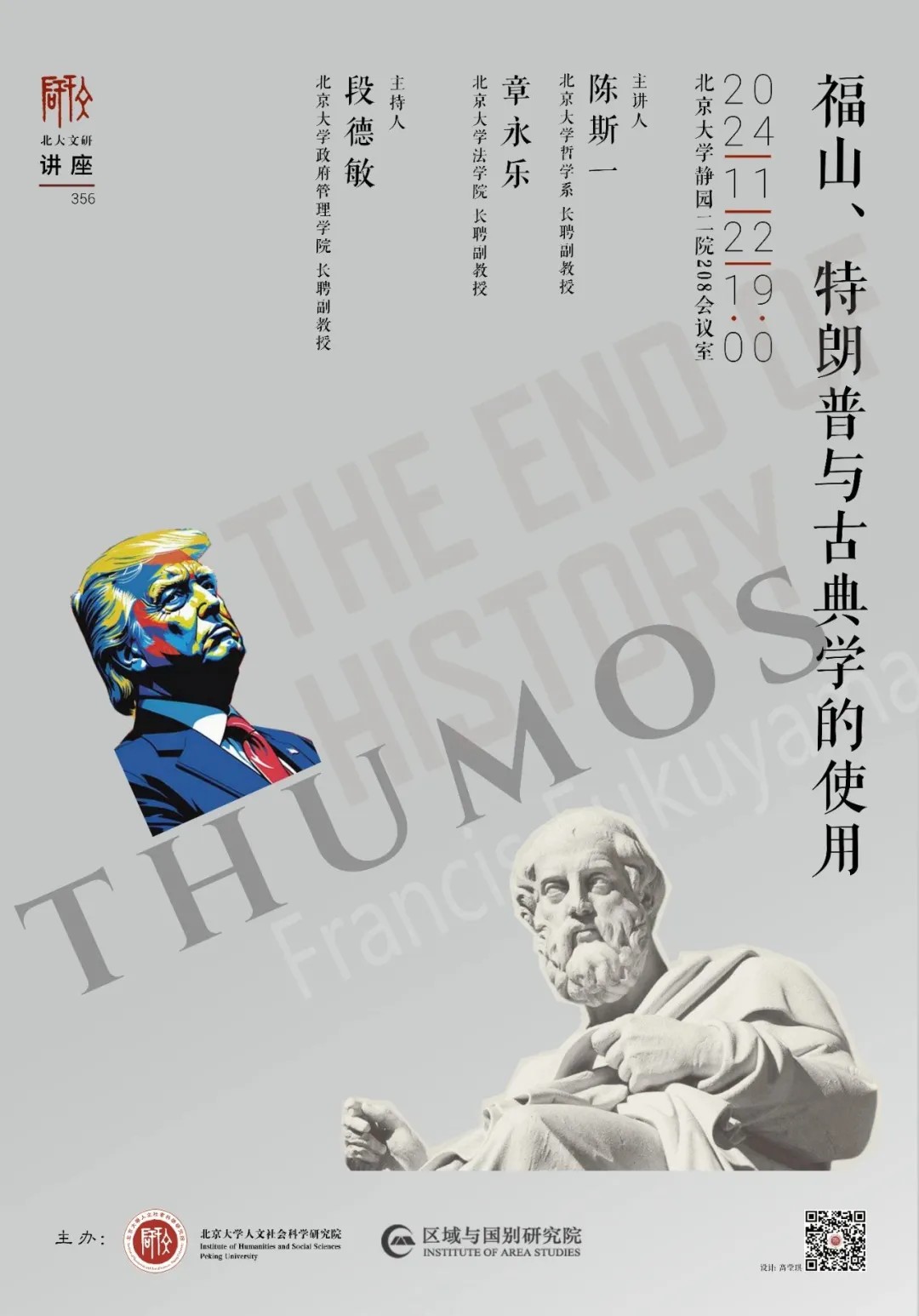

2024年11月22日晚,“文研讲座”第356期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“福山、特朗普和古典学的使用”。本场讲座主讲人为北京大学哲学系长聘副教授陈斯一和北京大学法学院长聘副教授章永乐,北京大学政府管理学院长聘副教授段德敏主持。

章永乐老师首先指出福山三十多年来对特朗普持续不断的批评,在一定程度上运用了古典学知识,并回顾了这段批评的开端和“历史的终结”论的提出。在1989年发表于《国家利益》(The National Interest)刊物的文章《历史的终结?》中,福山运用了从布鲁姆(Alan Bloom)那里汲取的科耶夫(Alexandre Kojève)的黑格尔解释,把柏拉图《理想国》中所述的灵魂三分(理性–意气–欲望)中的“意气”或“激情”(thymos)解释为寻求“承认”的部分,认为是寻求“承认”的斗争驱动历史进程,而自由民主满足了个体寻求相互“承认”的需要,从而带来“历史的终结”。1992年,福山又将这篇文章扩充为《历史的终结与末人》一书,在该书最后几章论述了与“历史终结”状态相匹配的“接班人”问题:理想的接班人应当在追求平等的问题上不激进,也不能具备太强烈的优越激情(megalothymia)。书中两次提到特朗普:第27章援引托克维尔,说明在当下平等化的语境中,过度的自由和随之而来的不平等更加醒目,特朗普在此被作为代表着过度自由、容易在平等社会被视为异类的例子。第31章中,福山讨论了历史终结状态下如何满足优越激情的问题,指出虽然特朗普、登山家迈斯纳和老布什这样的人获得了许多承认,但他们所从事的事业(经商、征服自然、从政)仍然不是最严肃的,因此这些事业仍然无法消除历史终结之后人的无聊心态。为了反对无聊,人们开始反对给予自己幸福生活的事物本身,这是历史终结之后要面临的问题。福山由此提出,要保持在历史终结的状态,平等激情(isothymia)和优越激情都不能过度。

▴

The End of History?

The National Interest, No. 16 (Summer 1989)

随后陈斯一老师梳理了“意气”的概念史,说明了福山如何借助“意气”概念提出“历史的终结”,表示虽然不同意福山的观点,但认为他借助“意气”对西方政治史、思想史进行了比较准确的勾勒,找到了真正的问题。“意气”是古希腊特别侧重表达的人性维度。《理想国》中把“意气”作为人真正区别于其他存在的要素,指出“意气”是一种竞争性的激情,源于人和人的共处和人对承认的追求,这种追求是一种独特的情感,本身是目的而非工具。“意气”也是城邦政治背后重要的人性根基,无论是现实政治,还是柏拉图描绘的理想政治图景,都围绕着这个维度展开。总之,以柏拉图为起点的古典哲学对人性的激情怀有坦然的态度,所关注的问题是如何将其驯服而非根除。古典之后,基督教代表着西方社会中全面、彻底地根除“意气”的第一次尝试。基督教把“意气”等同于骄傲,视为万恶之源,早期教父如奥古斯丁就批评罗马人的骄傲和随之而生的帝国秩序。但另一方面,基督教自己也是非常骄傲的,只不过以一种隐秘的方式表达出来:表面上的谦卑并不妨碍在世俗政治的意义上,教会仍然在攫取巨大的权力。根除“意气”的尝试由此产生了一种新的、隐秘的“意气”。

必须考虑基督教带来的这层演变,才能理解近现代思想家如何在非“意气”的图景上去重建政治,对此一个例子就是卢梭,他以自尊取代了“意气”这个提法,他所批判的败坏人的自尊也不再是传统军事贵族高度对抗性和征服性的情感,而是布尔乔亚式的攀比和虚荣。和卢梭一样,黑格尔讲的“承认”也不再是征服性的。他同意柏拉图论述的对于优越感的追求,但这种对抗性的激情产生斗争,斗争分出主奴,主人获得的承认却是源于奴隶,这是没有意义的,而获得一个高于自己的存在的承认又是不可能的。这种情况下,逻辑上的最优解是主奴相互磨合、相互平等、相互承认,这就是黑格尔理想中的理性国家,也是福山理想中公民之间相互平等、实现了历史终结的国家。

▴

德性与激情的抉择(The Choice between Virtue and Passion)

Paolo Veronese

Het Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam

陈老师指出了福山对“意气”的使用中的漏洞,认为福山对“意气”的理解由柏拉图直接跳到了黑格尔,他忽略卢梭,是因为卢梭批判布尔乔亚式的伪装的平等,而这恰恰是黑格尔的理想。福山还忽略了基督教,也忽略了这条隐秘的“意气”的线索,或者如福山自己所承认的那样,这是一条英美的传统、从霍布斯到洛克的资本主义传统。这条线索被福山视为柏拉图图景中非“意气”的部分,也就是欲望(自我保存)和理性(契约论)的结合,但根据卢梭的判断,这条线索中表面上中立的国家归根结底是由资本实现了支配。这条“意气”的线索不可能如福山所设想达到平等,因为它根植于财富的积累。

最后,陈老师从两种“意气”的角度分析了美国两党的斗争,阐明了福山发现的问题。福山一直批评特朗普的“意气”过于强大,但特朗普和共和党身上的“意气”都源自柏拉图传统,坦诚是其特点之一,这种特点决定了他们会让斗争变得清晰,不会以道德宣教的名义发起战争。罗马帝国是共和党的精神前身,与之相对,民主党的精神前身则是基督教。民主党表面要求边缘的群体也享有尊严,背后有着很强的道德和意识形态的宣教,实际上是权力的攫取和资本的运作。总之,美国两党斗争的背后体现出两种“意气”、两个罗马的传统:一种是激情和坦诚,一种是道德和隐秘,在这个意义上,福山找到了真问题。

▴

2024年7月13日,特朗普在宾夕法尼亚州遭遇枪击受伤,

图为特朗普在离场前举手挥拳

关于章老师提出的福山如何利用科耶夫的黑格尔解释的问题,陈老师表示,黑格尔的理论能否导向科耶夫所说的平等的国家,这是高度存疑的。无论是黑格尔还是科耶夫,实际上都不主张理性国家在全球范围内的实现:黑格尔关注的是德意志国家,科耶夫则想要建立拉丁帝国。西方的内部平等化过程实际上伴随着全球范围内的不平等、西方对全球南方的不平等。福山把这个问题用一种高度理想化的方式藏了起来,这种处理是幼稚的,但反而进一步揭示出“意气”对西方政治的解释力:“意气”不仅是在西方内部,更在西方对外部的征服性关系中体现出来。例如施米特怀念的欧洲内部的公法秩序保证了欧洲国家之间的团结和斗争的有序存在,但这是以欧洲以外“自由空间”中的掠夺、杀戮和血气的宣泄为保证的,施米特对此毫不避讳,而福山与之相反。

章老师随之继续梳理福山的学术历程。在2011年出版的《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》中,福山的研究方法悄然发生了变化:从基于人性的政治哲学推理转向历史社会学和政治科学,转向了更具经验色彩的研究方法,这是受到了亨廷顿的影响。该书的核心命题是,良好的政治秩序由国家、法治及负责任的政府三要素构成,丹麦被作为三者结合的典范,欧洲国家的历史发展进程是以不同的速度和步调“达到丹麦”;而福山对中国的评价是比西方更早进行国家构建,却既没有法治也没有负责任的政府——这一截然二分的定性判断与其对于欧洲历史的定量判断形成鲜明对比,多少体现出冷战的色彩。2014年,在《政治秩序与政治衰败》一书中,福山进一步明确,自由民主制即上述三个要素取得平衡的政制,并且用经验的方式,指出只有在高水平的经济增长和国家在经济和社会方面实施现代化的情况下,才迫切需要以上三个要素取得平衡的政制。不过福山在这里也提出,法治和负责制的具体形式可以具有自身的国家特色,特定国家如美国所采取的具体制度形式并不构成普遍模式。对于中国,福山认为中国构成了对“历史的终结”的挑战,关心中国的模式能不能克服经济和社会现代化带来的挑战,如果能够克服,中国会构成自由民主制之外的一个替代性选择,但福山一直并不认为中国能够克服这种挑战,从而终结“历史的终结”。在2016年对“一带一路”的评论中,福山还用中国模式来激励美国,因为美国需要反思自己为何在国内和国外都难以推进基础设施建设。

▴

2021年初,特朗普在总统选举失利后

拒不承认选举结果,引发一系列政治危机

接下来,章老师回顾了福山在特朗普第一次当选前后对美国政治和特朗普的批评,以及此时的批评相较于“历史的终结”时期的变化。2016年,福山曾经使用“Vetocracy”(否决政体)一词,用上述三要素(国家、法治、负责任的政府)的框架批评美国陷入了三权之间互相否决的僵局,指出美国在国家构建方面的滞后。他事实上期待民主党政府致力于解决这一问题。但特朗普当选迫使他改变解释的方向,于是在2018年的《身份政治》一书中,福山转而指出这种党争僵局使得美国民众期盼一个强有力的领导人来打破这一局面,这样就用同一个框架来解释特朗普为什么上台。福山在此书中自述,自己过去经历了两处思想的转变:一是认识到现代国家构建之难,二是认识到现代自由民主衰败或倒退的可能性。历史终结的状态提供了平等的底线,但不一定能给予更加激进的平等诉求,而像特朗普这样最具优越激情的个人就可以借助社会上大量觉得自己没有受到平等对待的人的平等激情,优越激情和平等激情就这样联起手来。在更晚近的分析中,福山指出,新自由主义带来的贫富分化和“觉醒自由主义”带来的身份政治,给特朗普提供了机会。

▴

11月5日,美国密歇根州汉特拉克,

美国陆军退伍军人道格·谢里尔投票支持特朗普

章老师最后提出了对福山的批评,认为他笔下承认的政治-身份政治所描述的许多现象,实际上更像是变化得以发生的中介环节,而非秩序演变的动力,所以其“承认的政治”的分析是有缺陷的。恰恰是在福山的理论框架中处于边缘地位的政治经济学,能够更深刻地洞悉美国大选中诸多现象背后的动力:美国掌握资本的群体的多样化、发达国家对廉价劳动力的需求都导致文化多元化的必然和身份政治问题的凸显;美国媒体呈现出的大选风向与实际结果不同,为此需要分析媒体背后的资本构成,才能理解媒体的偏差。从政治经济学的角度来讲,还需要区分作为帝国的美国和作为民族国家的美国,二者分别以跨国资本和金融资本为特点,这两种资本形态的斗争才使得今天的美国出现了全球化和反全球化的道路斗争,乃至于被解释为承认的政治的斗争。章老师总结道,对“意气”的分析展示了政治秩序变化过程的中介环节,丰富了政治经济学的视野,但为了洞察真正的动力,还离不开政治经济学的方法。

▴

2018年1月23日,特朗普总统签署了

一份贸易保护文件,并将其进行展示

陈老师认同了章老师对福山思想脉络的梳理,对于资本和“意气”,陈老师认为,两者是以一种复杂的方式纠缠在一起的,无法区分先后。柏拉图图景中的“意气”和欲望也总是纠缠在一起:在《理想国》第四卷中最初讨论“意气”时,苏格拉底举了勒翁提俄斯看尸体的例子(439e-440a),他的爱欲当中带着“意气”,自然欲望当中带着支配欲。人类社会也正是在欲求和“意气”的纠缠中实现了进步。政治经济学的重要性在于它体现了政治(意气)和经济(欲求)的纠缠,两位主讲人在这一点上达成了一致。

▴

讲座现场

段德敏老师由政治经济学的讨论联想到当今部分后马克思主义学者也开始运用弗洛伊德等的理论进行身份政治的分析,政治经济学色彩越来越弱,但这些分析未触及阶级问题,也就回避了真正的问题。提问环节中,两位主讲人与观众从讲座内容出发,就特朗普与马斯克、美国两党之比较和中国政治中有无与“意气”对应的概念等问题进行了讨论。