2024年11月6日晚,“文研读书”第61期“《怎样做口述历史》研读会”在北京大学静园二院208会议室举行。引言人为中国社会科学院古代史研究所研究员定宜庄,与谈人为北京大学社会学系教授杨善华、北京大学科学技术与医学史系教授张藜、华盛顿大学讲席教授/北京大学人文社会科学研究院邀访学者董玥、清华大学人文社科高等研究所教授/北京大学人文社会科学研究院邀访学者宋念申、中国人民大学历史学院教授杨祥银、香港浸会大学社会学系教授阮丹青、中国传媒大学口述历史研究中心执行主任林卉、国家图书馆社会教育部/中国记忆项目中心副主任田苗、中央美术学院工艺美术系主任郑韬凯、北京工艺美术出版社副总编辑司徒剑萍。

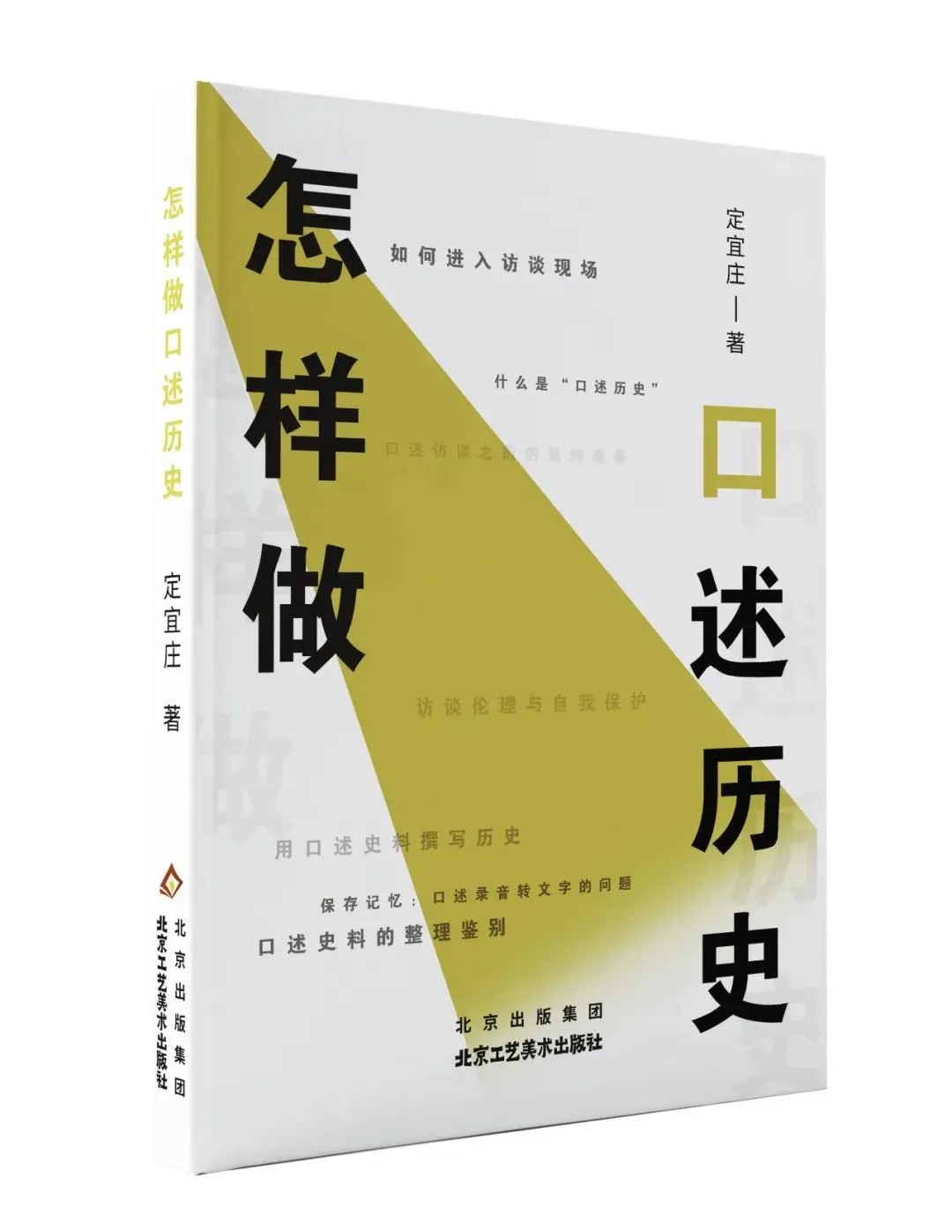

本次读书会的讨论围绕定宜庄老师的作品《怎样做口述历史》展开。本书是定宜庄老师在口述历史理论与实践方面30多年经验的全面总结,从“什么是口述历史”入手,包括口述访谈前的策划准备、如何进入访谈现场、口述史料的整理鉴别、访谈伦理等内容,尤其展现了作者用口述史料撰写历史的过程。在研读会现场,专家学者们针对本书从不同方面发表了精彩见解并进行了深入且充分的讨论。

▴

定宜庄《怎样做口述历史》

北京工艺美术出版社,2024年

定宜庄老师首先分享了自己做口述历史研究的不易与艰辛。与田野调查和其他历史考察不同,口述历史必然要与人打交道,且需要深入的交流,而非浅尝辄止地交谈,定宜庄老师认为自己在做口述历史时遇到了很多与人交流时的难题,有众多成功的案例,也有问题与教训。口述历史在今天的史学界范围内很大程度上仍被视为一种“小众”与“边缘”,希望能有更多人对口述历史产生兴趣,在之前研究的基础上更好地投入口述历史研究。

▴

定宜庄《怎样做口述历史》

北京工艺美术出版社,2024年

杨善华老师回忆了自己之前与定宜庄老师共同做口述历史的经历,表示自己非常欣赏和佩服定宜庄老师的能力。除谈话的内容外,做口述历史还需要对谈话时的具体场景和各种细节进行详细描述,需要良好的记忆力以及快速将访谈内容有序整理成文稿的能力。口述历史的难度在于与人打交道,特别是研究者与受访者一般情况下并不属于同一个社群,能否让受访者获得信任感是检验口述史研究者能力高低的重要标准。

宋念申老师表示本书的标题很容易让人将其误认为一本教材,但实际上本书是定宜庄老师以丰厚的史学素养提炼出的经验结晶,而非具体原则的直接传授,正如齐白石先生所说的“学我者生,似我者死”。比如,定宜庄老师在书中专门提到了自己做口述历史时在着装方面的经验,该问题可能会被没有经验的口述历史研究者所忽略;再比如书中提到了口述历史研究者应该学会从自己和受访者的身份出发保护自身,性别、族裔等因素都需要被纳入考量范围,这些鲜活的亲身经历可以为口述历史研究者打开教科书无法涉及的思考空间。本书并非意在提供放之四海而皆准的金科玉律供研究者按图索骥,而是从亲身经历提醒读者做研究可能会遇到哪些问题,研究者在真正做口述历史时会感到其特别的益处。本书特别注重呈现三重关系,第一重关系是人与人的关系。做口述历史时应该尽力走进受访者的内心,和受访者建立良好的沟通链接。研究者和受访者的关系就像是相声中捧哏和逗哏的关系,研究者需要注意把控谈话的节奏。第二重关系是文字与口语的关系。口述历史的理想状态是将受访者的所有口语表达原汁原味地转化为书面文字,但实际上受访者的口语表达中有很多必须要隐去的内容,如粗话和涉及个人隐私的信息等等。第三重关系是个人表达与信息提炼之间的关系。口述历史研究不仅仅是原样记录受访者所说的内容,更重要的是研究者需要以历史学素养介入谈话,合理引导受访者表达出更有史学价值的内容,同时以历史学的视角将受访者表达的内容进行组织和提炼。另外,口述历史研究选取的受访者的数量也是需要考虑的因素。社会学研究更加注重样本选取的数量和代表性,一般会选择某一地区或行业里的较多受访者,而历史学研究更加关注个体的命运,因此选取受访者时可能会选择较少的样本,或者受访者的故事本身很好却缺乏代表性。研究者应该努力使得口述历史研究兼具上述两种思路的优点。

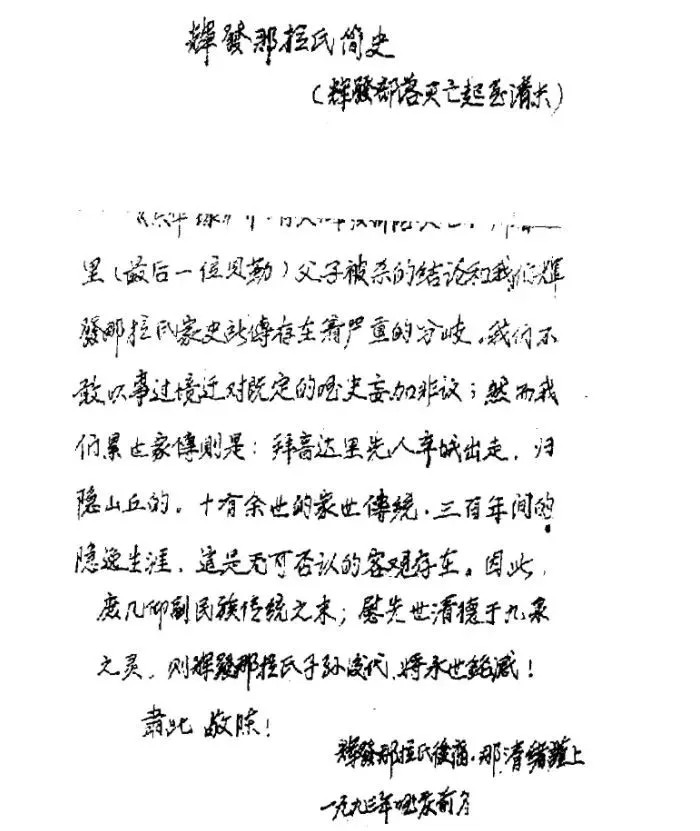

▴

口述访谈期间那清绪写给定宜庄老师的信件

定宜庄《最后的记忆》,中国广播电视出版社,1999

董玥老师表示自己从本书中读出的关键词就是尊重和平等。历史研究者很容易认为自己是只查阅资料而不与人打交道的学者,但历史研究无法离开人与人之间的互动,也终究是要将人当作研究对象。本书体现的精神就是不将研究者自己看成具有盖棺定论大权的人,而是将他们放在平等的位置与受访者互动,以开放的心态注重倾听受访者的心声,尊重受访者自主决定表达内容的自由,尊重受访者叙述的权力与权利。本书是出色的口述历史经验谈,同时也处处展现着做人的原则。同时,本书体现的不把自己放在智识的高位、不断反思的自觉精神也值得所有研究者学习。

阮丹青老师表示本书充分显示了口述史作为一个研究方法的学术价值。在很长一段时间内,口述史研究在社会学等领域不被重视,认为做口述史的学者只是做访谈,做记录,没有理论方面的贡献。但是,本书说明了,要想做好一个口述史的研究,是需要研究者的认真思考和理论分析的。

▴

定宜庄《十六名旗人妇女口述》

商务印书馆,2016年

杨祥银老师表示口述史是对以档案为主的学术研究的很好补充。受多种因素影响,档案有时会有存在错误甚至虚构的问题,口述史可以为这种现象提供纠偏的机会。比如,两获普利策传记奖的美国口述史专家阿兰·内文斯(Allan Nevins)对于精英人物保存的文献资料持强烈的怀疑态度,认为政治家等身份的人群对于档案的留存有选择性。杨祥银老师很高兴看到口述史研究逐渐在学界获得了重要地位,甚至在十余年前就有人认为我们进入了“口述史时代”,今天口述史已经俨然成为了一种公共话语。口述史研究还有很强的跨学科性,不仅仅属于历史研究的范畴。在美国,绝大部分口述史机构都设在档案馆、博物馆和社区组织中,与社会学研究紧密相关,口述史研究中的著名学者如英国的保罗·汤普逊(Paul Thompson)和乔治·埃文斯(George Evans)都是社会学背景出身。根据研究主题和受访人群的不同,口述史还在经济学、管理学、城市规划等领域有着广泛的应用。由于口述史研究是人与人之间的交流,它本质上是一个交际事件,因此也和传播学息息相关。口述史的跨学科属性非常考验研究者做准备的功夫,需要根据不同的情况用不同学科的知识有针对性地处理。杨祥银老师认为有两种实践的口述史值得关注。第一种是作为公共实践的口述史,这种实践并不以学术为目的,也不提供专业的学术解释,而是以公共服务为目的和导向,比如将口述史引入养老院以更好应对老龄化问题等。第二种是作为学术研究的口述史,这种实践特别需要研究者拥有很强的问题意识。杨祥银老师以近年来自己接触到的非遗口述史研究为例,说明了明确问题对于聚焦研究内容的作用。

▴

Grover Cleveland: A Study in Courage

Allan Nevins,Ishi Press,2018

林卉老师表示自己在读本书的时候有很多体会。第一是定宜庄老师在本书中以史学家的严谨细致扎实地书写了历史,使得历史获得一种质感与温度。第二是定宜庄老师在本书中用丰富的访谈资料,从头到尾讲述了中国口述历史学研究应用的整个流程。整个流程均是定宜庄老师亲身经历的,将每个环节的感悟与教训都付诸笔墨,能够起到对其他研究者实实在在的帮助。第三是定宜庄老师以口述化的叙事,讲述了一个个生动的故事,进一步夯实了中国口述史。比如,书中写到了大陆学者与台湾学者学术交流的故事,让我们更加清楚地看到了大陆与台湾文化交流的真实情况;再比如,书中写到了某次研究中作为受访者的男性和女性在回答人生成就问题时有不同的倾向,男性倾向于回答个人成就,女性则倾向于回答孩子等个人生活方面的成绩,后来研究者发现是自己在访谈时没有特别注意向男性受访者提有关家庭的问题,让我们感受到了更多的关怀感。

田苗老师表示本书是一本“人如其文”和“见字如面”的书,定宜庄老师以平常真诚的话语讲述了一个个生动的例子。本书也并不是只有定宜庄老师的个人经历,也借鉴了众多外国学者的方法性资料,以中国国情为基础博采众长地给出了很多方法上的启示,本书中真实的细节也非常珍贵动人。本书像刀锋,准确锋利地划开历史的封印,让我们能够看到更多真实的过往,也有利于各种史料中的相互比对校正。本书也激励各位研究者不断追求自己的学术价值,用好口述史提供的独特历史史料,进一步完善历史研究。

▴

定宜庄与她的访谈对象东普先生的合影

(摄于东普在台北的家中)

郑韬凯老师表示本书对于自己指导学生从事中国传统木艺田野调查有很大帮助。他回忆在课程中需要学生采访有手工艺技能的老人,列出的书单里大多是外国比如日本学者的作品,但本书弥补了这一缺憾。本书不光是一本教材,还能够起到指导实践的作用,比如对于郑韬凯老师在潮州采访木雕手艺人的实践起到了很大帮助。

司徒剑萍编辑分享了本书背后的出版故事。她回忆了与定宜庄老师一起做“北京口述历史”丛书出版的10年之谊,定宜庄老师专业、规范、学术的口述史研究态度与丰富的口述史研究经验给她留下很大触动。这本《怎样做口述历史》的策划立意,便是希望能出版一部专业、规范、学术的“口述史实践手册”,不仅可以指导更多的初学者认识口述历史、做好口述历史,同时,这本书里也包含了定宜庄老师30年来做老北京口述历史最精彩的片段,是一部“北京口述历史”的精华回顾。

最后,本次研读会在热烈的讨论氛围中圆满结束。