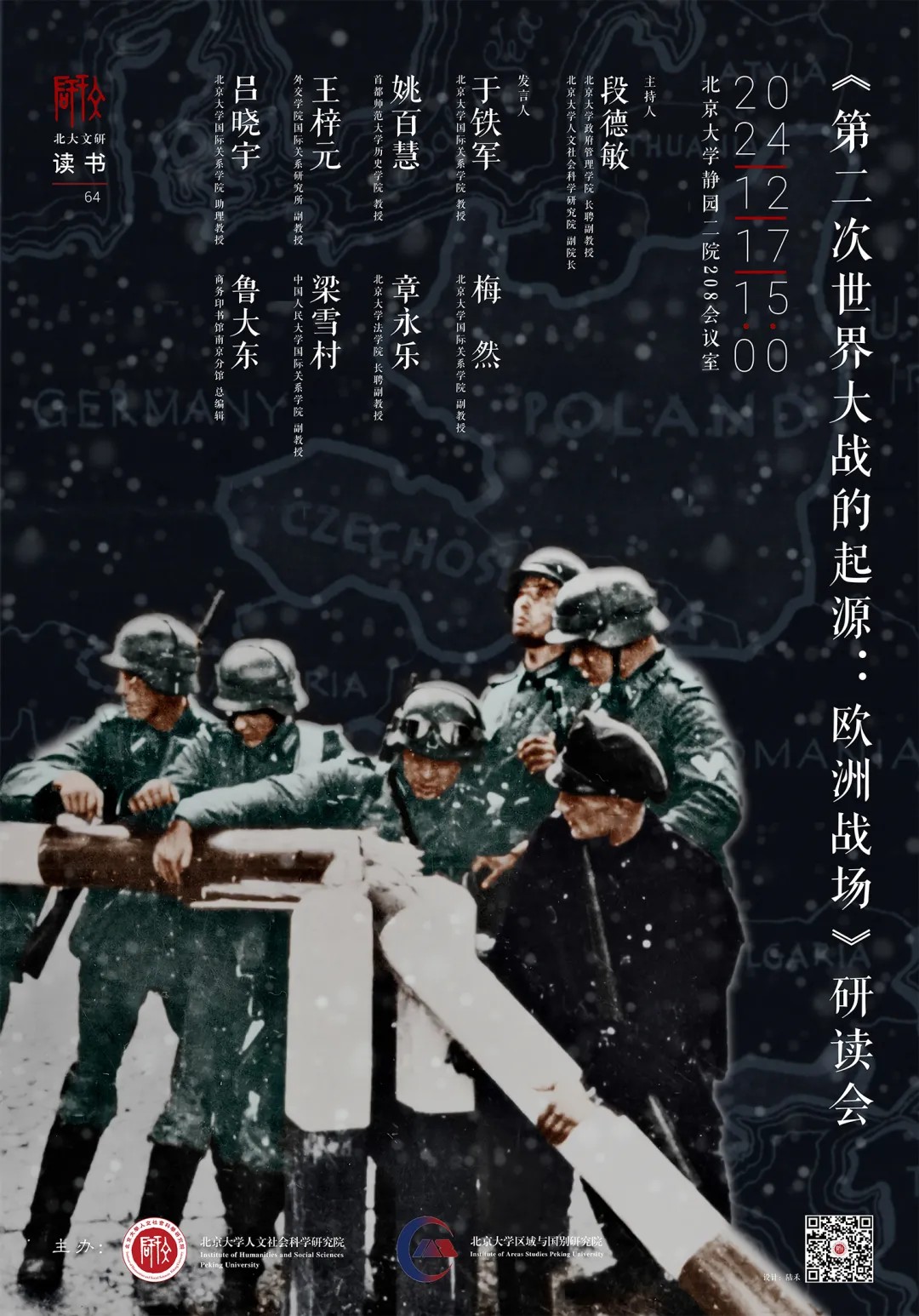

2024年12月17日下午,“文研读书”第64期在北京大学静园二院208会议室举行。此次读书会邀请了来自二战史、国际关系史、国际法、国际关系理论、欧洲研究等领域的学者,共同研读欧洲近现代史专家P.M.H.贝尔的《第二次世界大战的起源:欧洲战场》一书,通过跨学科的交流探讨二战在欧洲战场的起源问题。本次研读会由北京大学政府管理学院长聘副教授、北京大学人文社会科学研究院副院长段德敏主持。北京大学国际关系学院教授于铁军、北京大学国际关系学院副教授梅然、首都师范大学历史学院教授姚百慧、外交学院国际关系研究所副教授王梓元、中国人民大学国际关系学院副教授梁雪村、北京大学国际关系学院助理教授吕晓宇、商务印书馆编辑鲁大东出席并参与讨论。

在研读会开始前,主持人段德敏老师指出,《第二次世界大战的起源:欧洲战场》(以下简称《二战起源》)一书帮助我们重新思考当下的世界格局与人类处境。2025年是第二次世界大战结束的80周年,然而80年后的今天,欧洲的土地上重新燃起了战火,人类文明再次来到了世界性冲突的关头。在今天阅读、回顾这段历史,或许无法为世界性冲突提供直接的解决方案,但有助于理解人类、国家和社会间矛盾的深层根源,并重新思考关于人类文明的重大问题。

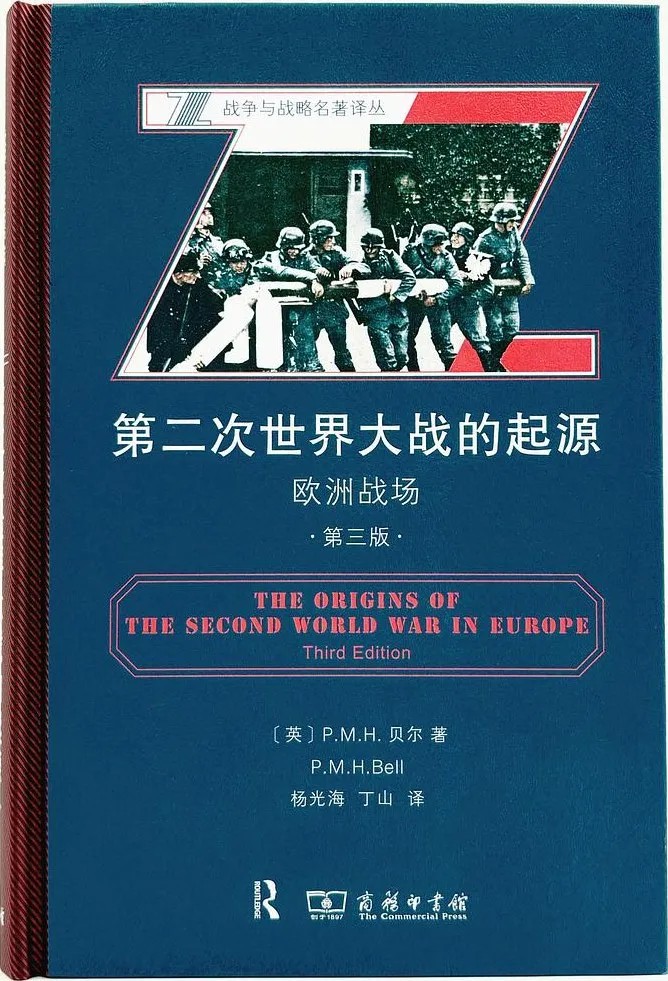

研读会伊始,鲁大东老师首先介绍了《二战起源》一书的出版情况,并对本书的内容作总体介绍。本书的引进始于2017年,历经七年的时间才最终出版。《二战起源》与此前出版的《第一次世界大战的起源》一样,同属“现代战争起源”系列,是集大成的战争总论性作品。在写作风格上,两位作者都极力规避后见之明的影响和简单化的归因与批判。本书作者贝尔充分地“进入”了历史,以平衡而深入的视角,全面梳理了围绕二战起源的各种学说,并通过细致的研究,揭示了多种因素在战争爆发中的复杂作用。

▴

《第二次世界大战的起源:欧洲战场》(第三版)

作者:〔英〕P.M.H.贝尔

译者:杨光海 丁山

商务印书馆,2024年

鲁老师介绍,本书的论述主要从三个方向展开。第一部分全面梳理了二战起源的主要理论和观点,并对学术史进行了广谱性的分析。第二部分聚焦于二战爆发前的广泛背景,探讨了1930年代国际局势中的意识形态冲突、经济危机和军事战略部署等多重战争影响因素。第三部分则以时间顺序串联了1932年至1941年间的重大历史事件及其发展脉络,特别强调历史关键节点的重要性。在充分吸纳前人研究成果的基础上,《二战起源》一书提出了许多扎实、完备且具有新意的观点。

于铁军老师从二战对现代秩序的深远影响着眼,细致分享了自己的阅读体验和读书思考。于老师指出,二战是人类历史上规模最大、影响最深远的战争,其参战人数、死亡人数和造成的破坏远超第一次世界大战。它不仅塑造了战后国际秩序,还为现代政治和国际关系提供了许多关键概念,如纳粹主义、法西斯主义、慕尼黑会议和绥靖政策等,这些概念在今天的国际讨论中依然具有重要影响力。他提到,美国近年来提出了“新轴心四国”的概念,时至今日,无论是世界格局还是国际秩序,我们仍然无法完全摆脱二战历史的阴影。

于老师认为,《二战起源》一书的优点在于平衡而审慎,书中综合了各家学说,并将其置于历史脉络中进行解释和推敲。在具体的写作中,该书援引了大量人物传记和回忆录,为综合性的论述填充了丰富的历史细节,既还原了政治家决策时的复杂处境,也提供了身临其境的阅读体验。

▴

张伯伦与希特勒会面,1938年

围绕此书,于老师重点探讨了三个他个人感兴趣的议题。第一,关于法国在两次大战之间为何迅速衰落,一直引发众多讨论,该书提供了思考这一问题的新向度。作者认为,法国政局的频繁更替、意识形态冲突和厌战情绪导致其内政紊乱,加上对德国崛起缺乏有效应对,成为法国无所作为的重要原因。第二,书中对英国首相张伯伦的正面分析提供了新视角,尤其是其在1939年对波兰提供单方面安全保障的坚定态度,体现了张伯伦在关键时刻的强硬立场。第三,在关于苏德互不侵犯条约的讨论中,作者对苏德关系的解读揭示了苏联在东欧利益与安全诉求方面的战略选择。德国对苏联的利益承诺是英法难以匹敌的,这构成苏联倒向德国的重要原因。

梅然老师的发言从宏观视角分析了二战起源研究的重要性及现状,并评述了《二战起源》一书的学术价值与缺憾。梅然老师首先指出,尽管二战因其与中国本土抗日战争的联系而在国内学术界更受关注,但在国际学术界,一战的研究成果数量明显高于二战,且一战起源的研究更为丰富和深入。这一差异源于一战的复杂性。一战爆发前,国际上抱有广泛的和平信心,各国领导人普遍未主动寻求战争,而是因短视、误判及冒险心理导致冲突升级,使一战成为“庸人导演的战争”。相较之下,二战更容易被归因于希特勒这一“恶魔”的个人决策,或视其为一战过后的“下半场”战争,从而限制了研究视角,低估了二战起源研究的重要性。

《二战起源》因此成为这一领域的难得之作。梅老师认为,该书的重要贡献是系统探讨了一战与二战的联系。作者平衡地呈现了两种主流观点:一是认为二战是由一战遗留问题引发的“宿命性”结果;二是强调二战源于经济危机和纳粹崛起等后续事件,而非直接继承一战遗产。此外,梅然老师强调,该书的国别分析路径尤为突出,详细探讨了英国、法国、德国和苏联在二战起源中的角色,尤其深刻剖析了德国的角色。1933至1939年间,尽管德国经济和军事尚未完全恢复,但英国、法国和苏联未能有效联合制衡德国,使得纳粹得以扩张。

▴

希特勒与纳粹德国

然而,梅老师认为书中对美国与二战关系的分析不够充分,而美国在这一时期对国际局势的影响不可忽视。此外,对于波兰等中等强国的作用,以及德国国内的权力矛盾和利益集团间的关系,书中未作深入探讨。最后,当下国外学术界对二战和希特勒研究已产出大量专著,相较之下国内学术界研究就较为稀少。梅老师期待中国学者能克服语言障碍和资源匮乏限制,在这些领域做出更多贡献。

姚百慧老师在发言中也同样回应了国内外二战研究的现状与困境,并分享了自身对二战起源问题的学术体会。姚老师首先指出,尽管一战和二战对20世纪世界历史具有不可忽视的深远影响,但国内二战研究整体力量有待加强,尤其是在学术传承和学科建设方面,存在一定断层现象。

姚老师认为该书第一个启发是,对二战、起源、欧洲战场等概念进行了清晰界定。不同于传统研究对1939年德波战争的起点定义,作者进一步追溯了从西班牙内战到更广泛欧洲政治环境的历史脉络,为理解二战的起源提供了更加全面的框架。书中通过短期政策、长期历史因素及全球视角的结合,展示了战争起源的复杂性。其次,作者在书中系统整理前人研究成果、梳理争议观点,将之放在更大的历史进程中进行讨论,展现了一种理性与审慎的学术态度。姚老师引用书中的一句话,“即便是差别很大的解释,也并非必然不能相互兼容,有时正好能被拿来解释相同事物的不同方面”。这种处理争议的方式和方法不仅适用于二战研究,也适用于其他历史和国际问题的探讨。

该书由于篇幅限制,主要聚焦于欧洲主要大国(如英、法、德、苏),但对小国角色的探讨较少。姚老师指出,在国际重大战略的决策中,大国毫无疑问非常重要,但小国往往做出让步和牺牲。在东亚,当日本发动侵略战争时,国联对中国的态度与他们对捷克斯洛伐克等国家的态度,就有许多相似之处。除此之外,国内学者可以从《二战起源》的研究框架中获得更多启发,将研究范围扩展至亚洲战场和太平洋地区。姚老师认为,从区域视角出发深入研究,例如探讨日本在东亚的侵略逻辑与欧洲局势的互动关系,可以为二战研究提供更加丰富的内容。

王梓云老师从理论与历史的关系入手,阐述了本书给他带来的启发。王老师首先指出,理论与历史研究存在着许多张力。理论往往寻求简约的因果关系,而历史强调事实的复杂性,这种内在矛盾使研究者在实际操作中常面临困境。但《二战起源》一书则提供了良好的启发。王老师认为该书很好地在理论与历史之间架起了桥梁,作者通过丰富的历史事实验证了多种理论,也揭示了某些理论在特定历史情境下的局限性。例如,权力转移理论在二战起源问题上并不完全适用,因为德国的实力增长更多是大国矛盾升级的结果,而非权力转移的直接原因。这种基于事实的理论反思,为国际关系研究提供了重要启发。

接着,王老师重点探讨了历史类比的价值及其应用。历史类比是帮助我们理解当代国际关系的重要工具,但需警惕其局限性。王老师提出,当发现历史与现实的相似性时,应关注这种相似性是否会导致同样的负面结果;而在发现差异时,应考察这些差异是否足以避免消极后果。例如,他从二战前夕的多极国际体系与当代的单极或两极体系比较出发,分析了不同国际结构对战争爆发的影响。而当代跨国意识形态运动、新兴技术对军事的影响以及国际秩序权威下降等现象,与二战前存在一定相似,但又制造了很多新的变量。这一思考路径为我们在当下重新观察国际局势提供了有益借鉴。

▴

慕尼黑协定签订现场

梁雪村老师从当下历史类比的现象出发,分享了本书对当下学术研究和国际局势思考带来的启发。梁老师指出,自2019年以来,关于历史类比的讨论频繁出现,无论是与一战前局势的对比,还是冷战、新冷战的类比,这种趋势反映了人类在面对复杂国际局势时试图从历史中寻找答案的无奈。但梁老师进一步强调,历史研究的直接目标可能是找到事件恶化的原因,但更重要的是理解某些问题的复杂性和无解性。读《二战起源》让她意识到,人类在许多重大困境中往往身不由己,而这恰恰提醒研究者,历史并不是一部可以提供明确答案的“圣经”。她批评一种进步主义倾向,即相信通过努力追求真理就能彻底解决问题。事实上,历史研究带来的更大启示是从“未必如此”中获得对现实的谦卑态度。

关于《二战起源》一书,梁老师指出,尽管该书是一部历史学著作,但其三大核心议题——意识形态、经济危机和军备竞赛——恰好与国际关系学家卡尔的现实主义理论不谋而合。她结合卡尔在《二十年危机》中的观点,进一步论述了自由贸易体系崩塌、集体安全失败和民族主义兴起对国际秩序的破坏性影响。梁老师特别强调,该书虽然从历史学视角出发,但对国际关系研究的贡献在于提供了丰富的历史细节与背景,使学者能够更全面地理解现实主义理论中的抽象命题。

▴

〔英〕E.H.卡尔 著 秦亚青译 《二十年危机(1919-1939)》

商务印书馆,2022年

接着,梁老师深入探讨了二战是否可以避免这一关键问题。她指出,英法在战前采取的绥靖政策,是其国内民意和战略环境的共同产物。尽管后世对慕尼黑协定多有批评,但她提醒学者注意当时英法无法动员社会全面备战的局限性,反映了这些国家在处理战争与和平问题上的特殊困境。

最后,梁老师指出,二战的爆发重新界定了战胜与战败的概念。她认为,一战的“胜利”不仅未能解决欧洲的动荡局势,反而进一步削弱了英法两国,使其在二战前处于极度脆弱的状态。这种“精疲力尽的胜利”成为二战爆发的重要背景,也凸显了战争胜利与国家繁荣之间的错位关系。她呼吁学者在讨论战争起源时,不仅要关注领导人决策,也应深入研究当时的社会结构、国内条件和民意倾向。而不同历史背景下的“胜利”需被重新定义和审视,一战与二战的关系将是理解这一点的重要线索。

吕晓宇老师则从当代战争的研究视角出发,分享了《二战起源》一书带来的思考。吕老师首先也讨论了历史类比的问题,分析了它在当代冲突研究中的作用。吕老师指出,尽管基于西方或欧洲经验的历史比较的有效性存疑,但近年来国家间冲突的回归及其暴力规模的扩大,使得一战、二战等历史情境的比较意义更加凸显。当前国际局势中的某些结构性因素与20世纪上半叶的局势存在相似之处。特朗普政府可能带来全球范围内关税壁垒的复兴,乌克兰等地区国家间紧张关系不断加剧,而战争发生速度和动员方式也值得重新考量。“比较的幽灵”在当代重现,在动员和政策制定中越来越具有现实作用。

▴

乌克兰危机

接着,吕老师指出,《二战起源》一书打破了传统的“例外论”叙事,即将二战归因于希特勒及纳粹政权的独特性,而是揭示了法西斯主义等极端意识形态在不同国家的普遍性。这种视角不仅挑战了欧洲将二战视为短暂“历史例外”的观念,也将帮助重新认识极端主义的全球化趋势。尽管学界逐渐接受更复杂的战争起源解释,但现实中决策者往往倾向于使用简化的、二元对立的叙事框架。这种施密特式的敌我逻辑,因其对民粹主义和竞选策略的高效性,仍在欧洲和美国政治中被广泛运用。吕老师提出,学者面临的挑战在于如何用复杂的历史叙事对抗这种简化的政治性神话,以推动更理性的认知和政策讨论。

吕老师还探讨了战争起源中的“必然”与“意外”因素。他结合乌克兰和叙利亚的研究经验,指出许多冲突的开端和进程中充满偶然性,尤其是在决策和局势演变中存在大量无法预见的变化。他认为,这种意外性为理解战争起源的复杂性提供了重要视角,同时也提醒研究者和政策制定者在应对潜在冲突时需更加审慎。最后,吕老师反思传统战争研究过于强调精英决策的倾向,但事实上,民众的支持与动员是战争得以持续的重要条件。他以纳粹德国和二战后的法西斯为例,说明普通民众在战争中的责任不仅限于被动的支持,而往往有着主动的配合与认同。战争起源研究的一个空白,正在于普通人如何承担责任,以及当我们认同普通人所具备的责任之后,公众的动员如何能产生和平呼吁,从而构成反战的根源。

▴

读书会现场

在交流环节,现场观众围绕二战研究对现实的指导意义、历史叙事与二战的“道德评判”、纳粹等话语在当代政治中的运用和影响,以及历史研究如何接近真相等问题进行提问,各位老师逐一进行深入详细的解答。最后,与会学者对历史研究的使命进行了交流探讨。历史研究虽难以完全还原过去的真相,但通过占有详实资料、平衡多元视角,历史学能提供接近真相的理性判断,为社会决策和价值塑造提供资源。尽管历史的解读充满争议,无法给予人类绝对的安全感,但它能帮助我们理解复杂的过去,从而更好地应对当下的不确定性。至此,本次研讨会在热烈的气氛中圆满结束。