2025年3月15日,由北京大学人文社会科学研究院主办的《何为通人:经世视野下的沈曾植》座谈会,在静园二院208会议室召开。本次座谈会由浙江省博物馆的陆易老师主持,北京大学历史系荣新江教授、中国社会科学院近代史研究所马忠文研究员、北京大学历史系朱玉麒教授、北京大学哲学系王颂教授、北京大学历史系史睿副研究馆员、中国政法大学法学院李富鹏副教授、北京大学中文系博士生谢蒙恩出席座谈并发言。

沈曾植(1850-1922),字子培,号乙盒,晚号寐叟,浙江嘉兴人。沈曾植于经、史、诗词、音韵训诂、西北与南洋地理、佛、道、医、古代刑律、版本目录、金石书画、乐律等无不精通,被誉为"同、光朝第一大师",也被当时及后来的学人视作“通人”。沈曾植的"通",携带着道、咸以后学风超越传统史地与文献甚至语言研究的印记,有横跨涉略之广;沈曾植的“通”,也暗含其治学之敏锐及方法之通融,更有其通儒、释、道于一体,在义理上企图建构一个圆融世界的努力,使其与这新世界大门已然打开的变革时代产生血脉的关联。他作为当时学界的领袖,影响笼罩后人诸多领域,然而却因其自身淹没史地佛典之学人身份,带给人难通其意的晦涩感,加之其思想上依恋旧朝的不合时宜,而被学术史长久遗忘。

▴

浙江博物馆何为通人展览海报

2024年

陆易老师首先介绍了本次座谈会的召开背景:浙江省博物馆于去年初举办的沈曾植相关文物的学术展览“何为通人”得到了大量学者的关注和推荐,主办方后续举办了研讨会并出版了《何为通人:经世视野下的沈曾植》,旨在向学界公开这批材料,并持续推进相关材料的整理工作。随后陆易老师指出了博物馆工作中存在的薄弱环节,即学识、学科、地域限制所致材料价值被遮蔽或误读的问题,希望各位学者们能够畅所欲言,指出书中出现的问题,并对今后的整理工作提出意见和建议。

荣新江老师首先称赞了浙博在策展和图录上的辛勤付出,强调沈曾植在清末民初的学术转移中是一个重要的人物,但多年来却为学界所忽视。他介绍了沈曾植与王国维等学者的交往,以及沈曾植在佛学、法律等方面的贡献。并且结合浙江省博物馆藏的沈曾植材料,提出了将这些材料放到清末民初的历史和学术背景下进行研究的建议。最后,荣新江老师分享了自己对沈曾植和敦煌学的一些看法,包括沈曾植对敦煌文献的关注,尤其是其弟子李证刚为敦煌文献制作目录时的开拓之功,以及对“未入藏”书目的关注。

▴

《何为通人:经世视野下的沈曾植》

浙江省博物馆 / 陆易 编,西泠印社出版社,2025年

马忠文老师认为,受制于当下学者的知识结构,整理如沈曾植这样涉猎广泛的学者的材料非常艰难。由此,马老师提出了两种可能的做法:一是交给相对应的专业人员去做;二是做一个长远的计划,逐步进行。他强调了成长环境和官职对沈增植的重要影响。沈曾植在北京成长,京师学术圈子为他带来了更广阔的学术视野;其科名不高,得有空闲从事学术。沈氏的个人修养和学问,使得他在易代之际的学术界地位非常高。马老师强调了沈曾植研究的必要性,认为需要将其与同时代地位相当,而从事不同行业的人进行比较研究。

王颂老师肯定了图录中展示的书信材料的重要学术价值,就《何为通人》所收录书札的释读问题展开具体讨论。目前学界对于沈曾植研究的主要侧重在其佛学研究的学术贡献,而对其本人的佛学思想研究则较少。《何为通人》中收录的相关书信不仅具有考证价值,对进一步了解沈增植的佛学思想、清末民初佛学的整体态势同样有重要意义。王老师进而提到了沈曾植佛教研究的定位问题,并以沈氏为例,指出其研究中接续传统、对话西方的特点,强调了接续传统这一面的重要性,表示不能简单地将沈曾植的研究定义为传统信仰主义的批判或现代学术方法的运用。最后,王老师指出,沈曾植与日本佛教的关系尚待深入考察。

朱玉麒老师回忆了自己的观展经历,并以自身的西北史地和金石学研究为例,强调浙江博物馆藏资料对学者学术研究的重要作用,称赞了浙江博物馆刊布学术材料的学术公心。例如、本次展览中徐松给沈曾植祖父沈维鐈的书信,背后折射出其家学对沈曾植产生影响的深层肌理,连贯了嘉道到同光西北史地学的演进链条,对学术研究有重要的补足之功。

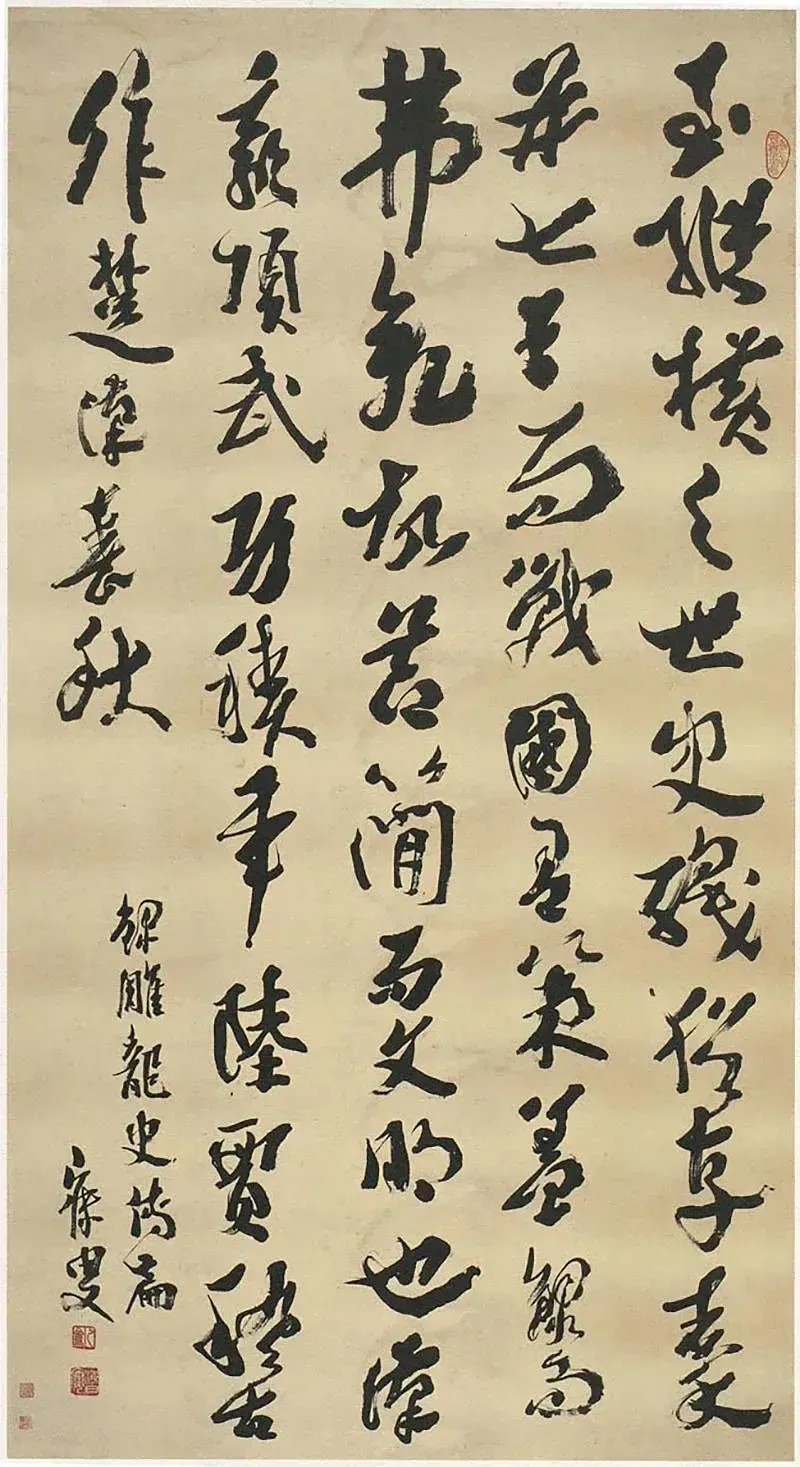

▴

沈曾植《节录文心雕龙史传篇文轴》

纸本行草书,浙江省博物馆藏

史睿老师特别强调了沈曾植在近代书学方面的巨大贡献。沈曾植对各种书写材料的充分利用迥异于前代和同代学者。其书法更贴近碑学,但书学却可说不碑不帖,强调追踪墨迹,具有超前的书法史意识。沈曾植不满足于后世追认的碑帖对书法的认知,试图以墨迹重写中国书法史,尽管最后未能完成这一宏愿。随后,史老师指出了当前沈曾植研究领域尚受限于材料的不足,本次披露的丰富材料对于体味他的学术至关重要。史老师还强调了手稿对于完整理解沈曾植学术思想的重要性,手稿涉及的学术互动和城市空间的研究都可在新材料的基础上展开。

李富鹏老师指出,沈曾植虽未能直接参与,却仍在晚清修律中扮演了重要角色。在与沈家本的书信中体现出沈曾植对修律的关切,其中既有对修律困难的讨论,也包括对汉律等学术问题的探讨,展现出他作为“通人”的学识广博。最体现沈氏独特性的是他将汉律放在汉学视角之下,重新审视律学的学术地位,这提供了探究晚清知识结构的另一种可能。沈曾植对于律学的理解不同于后来的历史学家,而是将律学视为活生生的规范本体。对于沈曾植这样的通人,他在接续经学传统、面对变革时的状态,显示出了他作为新知识分子的风貌。

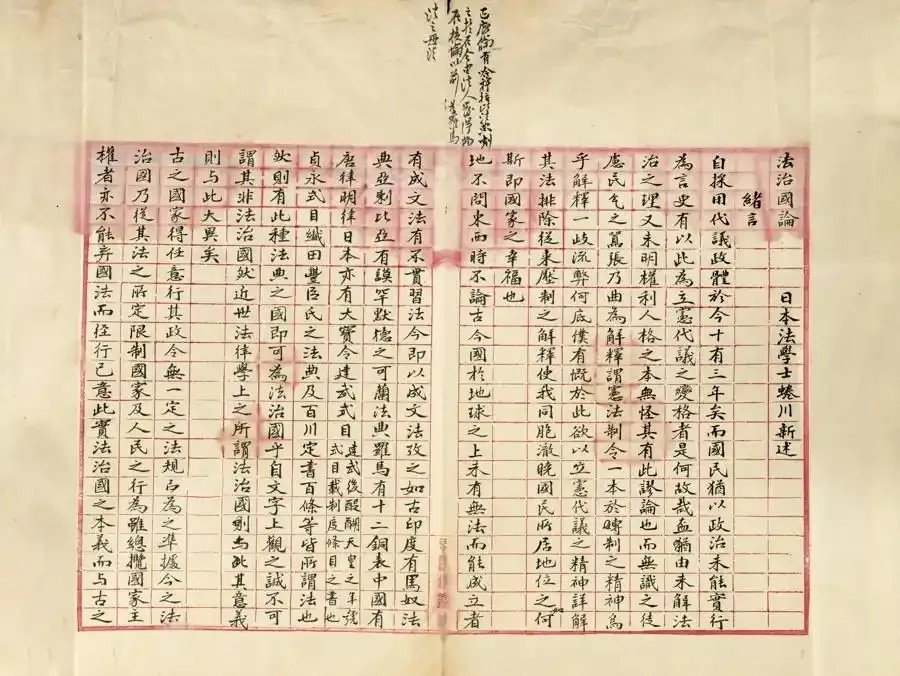

▴

沈曾植手书批注的 《法治国论译稿》

谢蒙恩先介绍了沈曾植诗文研究的文献基础和研究难点。随后指出,沈曾植学术声名由清末民初的盛大转入此后的寂静,可能与他的著述方式与为人姿态有关。与同时代同光士人群体的频繁切磋清谈相近,沈曾植不少学问的呈现并非形诸著述,而是学术口谈,当时参与交流的友朋弟子能够清楚知晓,甚至再书写下来成为自家著述,如罗振玉、王国维。但随着时间推移,鼓吹乏人,只留下著述接受裁决时,对其学术评价恐将大打折扣。从与罗振玉的通信中,能看出晚年的沈曾植对这一著述状态的变化也深有感触。

接下来,该书责任编辑傅笛扬代表西泠印社出版社向与会者介绍了出版社与浙博合作的具体情况,以及《海日楼批校古籍丛编》和《海日楼友朋书简辑考》系列丛书的出版计划,并提供了目前整理好的初步目录,向学者征求意见。

▴

读书会现场

最后的自由讨论环节,诸位老师和现场师生互动,继续讨论关于沈曾植的未尽论题,并为之后浙博藏沈曾植个人批校和友朋书札的整理献计献策。老师们提出了关于作者考辨,出版顺序,以及出版体例和分目的问题,还对初步目录中的人名和信件数量进行了讨论。整体上形成了多与专家学者交流互动,按照先易后难来整理的共识。

座谈会在热烈的氛围中圆满结束,大家意犹未尽,窗外恰下起大雪。