2024年10月28日下午,“文研论坛”第188期在北京大学静园二院208会议室举行。本次论坛围绕牛津大学罗森教授对石峁和寨沟两处遗址的考察展开,由罗森教授分享她此次“陕北之行”的观感、对考古新发现的初步认识以及学术上的重要收获。与谈的学者有:山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院研究员、北京大学人文社会科学研究院邀访学者韩炳华,中国科学院地质与地球物理研究所副研究员唐自华,中国社会科学院考古研究所副研究员王鹏,北京大学考古文博学院长聘副教授曹大志。论坛由剑桥李约瑟研究所所长、北京大学人文社会科学研究院邀访学者梅建军主持。

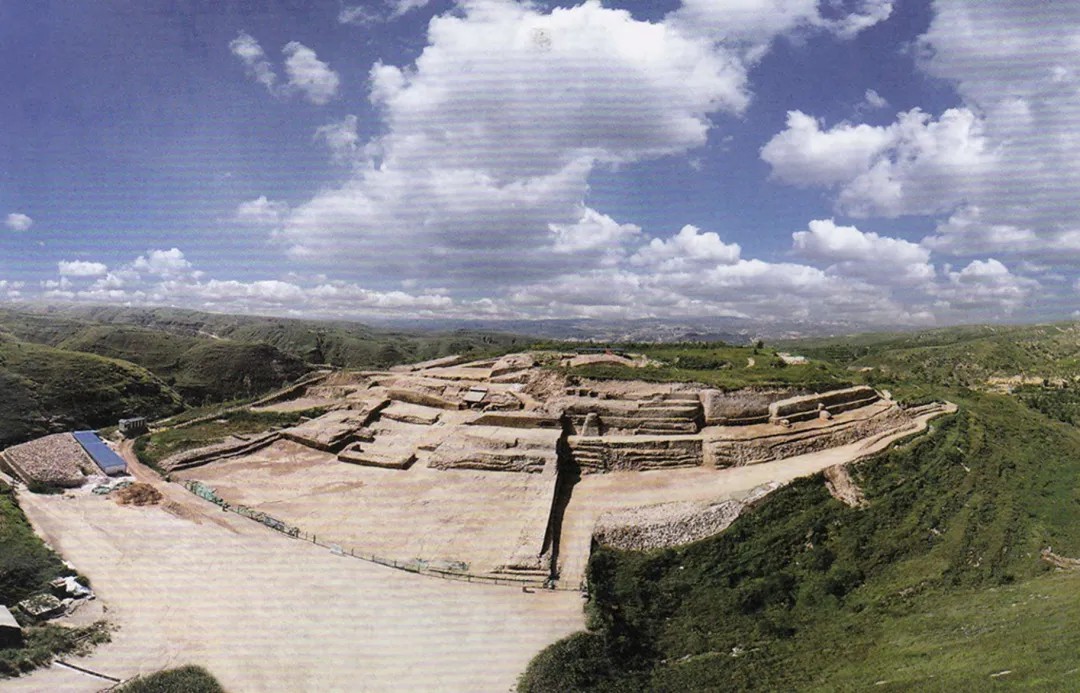

石峁遗址位于神木高家堡,是一处龙山时代晚期的大型城址。罗森老师着重强调了石峁遗址黄土和石头相结合的建筑形式。遗址的核心区“皇城台”周边以高达数十米堑山砌筑的阶梯状护坡石墙包裹,台顶的大型建筑基址以夯土筑芯、砌石包边。罗森老师认为,石头的大量使用使黄土夯筑的建筑得以建造得更高、更坚固。对陶器和动植物遗存进行的分析显示,石峁的生业特点以农耕生产为主,兼营家畜饲养业。农作物主要是粟、黍,属于典型的北方旱作农业传统。石峁出土的玉器和卜骨也与中原传统一致。罗森老师详细分析了石峁出土的石雕上的人像和神像,认为其面部特征(圆的鼻子、勾线的眼睛、耳朵等)和用阳线装饰的手法与后石家河文化的玉器有着相似的设计思路。这些都可以表明,石峁与早期中国其他地区的文化传统是一致的。

▴

石峁

石峁的规模和建造是独一无二的,台基是顶层建筑的基础。

寨沟遗址群位于清涧解家沟,是商代晚期李家崖文化的大型聚落。罗森老师认为,当地丰厚的黄土堆积和干燥的环境使得瓦窑沟深达19米的大墓的建造成为可能。罗森老师还对出土的器物进行了分析,认为青铜管銎戈、刀鞘造型的玉器等显示出当地和欧亚草原较为密切的联系,可能是草原和安阳之间的通道,并认为,在晚商之前,陕北地区已经与中原发生了交流和交换。

对于这两处遗址的考察使罗森老师注意到黄土对于早期中国建筑、文化、社会生活等方方面面产生的深远影响,黄土造就了陕北,也造就了中原。罗森老师列举了新密古城寨、郑州商城等夯土城址,以及南佐、芦山峁、李家崖、二里头、周原等遗址建造在夯土台基上的大型建筑,认为台基的高度可以使人们感受到建筑的等级和重要性。这种建筑传统一直延续下来,故宫的太和殿也是建造在层层台基之上的。

黄土高原的地貌影响了人们的居住形态和墓葬形式,人们生前居住在窑洞中,在窑洞中存放物品,死后在墓葬中用壁龛来放置随葬品。在黄土堆积丰厚的地方,墓葬可以挖的很深,罗森老师认为,挖深墓的做法可能与早期人们挖深井的经验有关,墓葬的深度与墓葬的等级相关联。

黄土在青铜器的铸造工艺中也起到了至关重要的作用,中国商周时期的青铜器采用了独特的范铸工艺,古代工匠用黄土制作内芯和外范,在长期的实践中积累经验和技术,呈现出复杂的造型和精细的纹饰。

▴

寨沟遗址

人们可能对自己日常所处的地理环境习以为常,因而忽略地貌对于文化的影响。英国的考古遗址,往往向下挖一米就会涌出地下水。罗森老师以前在希腊工作过的考古遗址,地表布满石头。不同地域的环境差异其实是非常大的,环境对于文化和文明的影响也是持久而深刻的。对石峁和寨沟这两处遗址的实地考察,使罗森老师直观感受到黄土对于早期中国的重要作用,她也希望有更多的学者可以关注到这一点并进行更深入的研究。

交流环节,韩炳华老师首先发言。韩老师认为,石峁和寨沟两个遗址都让人思考它们与同时期中原中心(陶寺和安阳)的关系,它们是当地的中心聚落还是中原政权在外的据点?他分析了黄河东岸的典型墓葬以及墓葬周边遗址,提示大家思考:进入王朝时代,是否仍然可以用陶器来划分人群?陶器代表的是族群特征还是地域特征?关于寨沟遗址,韩老师更倾向于认为是商王朝在当地的据点,因为从墓葬与遗址的特点来看,当地的聚落似与商王朝安阳中心区域拥有相似的成熟分层治理体系。韩老师认为,石峁与寨沟遗址是探索文明不同发展阶段中,中心与边缘“对立与统一”问题的重要遗址。

唐自华老师在发言中说,罗森老师认为黄土地貌对中国建筑、墓葬以及等级观念产生了至关重要的影响,这一观点对自己很有启发。唐老师还提及安特生、何炳棣、苏秉琦、刘东生等前辈学者对于黄土以及黄土与中国传统农业关系的研究,并认为,还可以从地质和气候的角度对石峁和寨沟两处遗址进行深入的研究,思考如下问题:龙山晚期黄土高原地区的气候和环境是什么样的,对二里头的崛起有何影响?当地贫瘠的土地何以维持高等级的聚落?当地在当时是否存在灌溉系统?生计方式为何?在这些方面,自然科学的研究或许可以和考古发现互相印证。

▴

石家河人像玉器

王鹏老师提到,很多学者对石峁和寨沟两处遗址的性质提出疑问,罗森老师将它们纳入了中原文化传统。从文化联系上看,王老师提出,石峁的石雕、后石家河的玉器和三星堆的铜器之间可能也存在关联,三星堆的超大型铜器可能是后石家河玉器的极端化的表现形式。从地理位置角度,王老师认为,黄土高原同时处在河西走廊—中原的东西向通道、南西伯利亚—蒙古—中原的南北向通道上,从石峁遗址可以看出南西伯利亚奥库涅夫文化向东向南扩散的影响,除了装饰图案的相似之外,还表现在葬俗(石棺墓和围绕石棺的石墙)和特殊的工具上;从寨沟遗址则可以看出安德罗诺沃文化扩散的影响,表现在双轮马车、葬俗(墓道、随葬车和狗)以及陶器和铜器的几何形纹饰上。王鹏老师同时提出,对于草原风格的概念,以及当地人群和商人的关系,或可再做深入的探讨。

曹大志老师提到,前辈学者早已注意到黄土环境对中国文化和技术发展的深远影响,黄土不仅塑造了农业生产和建筑技术,也对青铜器铸造有一定影响。地质条件以具体的方式影响人类社会,比如中国大量铸造青铜容器,首先是因为中国在旧大陆文明中最富铜。他鼓励参加讲座的同学向前辈学者学习,掌握国际知识,加强比较研究,深化对本文化的理解。在讨论石家河与石峁之间的文化联系时,虽然学者们指出了玉器和石雕的相似,但湖北和陕北历史上缺乏直接联系的证据,仍有很多问题需要解答。

▴

石峁石像

随后,参与论坛的师生就跨区域文化联系、交通网络、材料与工艺等问题进一步展开了探讨。讨论中提出,草原地带是否存在“北方系”青铜器的问题需要更广泛地研究,认为即便没有青铜器,也可能存在其他材料如骨、鹿角等的使用。此外,从安阳到陕北乃至更北方的交通路径,对于理解文化传播的脉络至关重要。发言人分享了他们在中国北方、西北地区及蒙古和俄罗斯的田野工作经验,认为只有通过多次实地考察,才能更清晰地理解古代交通路线与地理环境对文化交流的影响。

▴

罗森教授在讲座中

活动最后,罗森教授总结指出,石峁和寨沟为我们提供了理解中国早期文明的新视角。这些遗址展示了多层次的文化交流与融合,反映了中国历史的复杂性与多样性。她强调,未来需要更多的发掘工作与跨学科合作,将考古学与地质学、历史学相结合,以推动考古学研究的深入发展,从而揭示石峁与寨沟这两处重要的考古遗址背后所蕴涵的历史进程和文化互动的深层脉络。