2025年4月10日下午,“文研讲座”第371期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“四百余年来中外地图测绘知识交流网络的重构与嬗变”。本次讲座主讲人为中国科学院大学科学技术史系教授汪前进,主持人为北京大学历史学系教授欧阳哲生。

讲座伊始,汪前进老师借用周振鹤先生说过的一句话“地理学是明末西学东渐中的引领学科”,说“测绘知识是科学技术知识的一个门类,也是近代中西科学技术知识交流的引领性知识”,并开宗明义指出:对中国测绘知识外部网络的研究是近代中西科学技术交流史的核心内容,它既是中西地学知识网络建构的重要组成部分,也是中西科技知识网络建构的一个缩影。

汪前进老师认为,若要深入研究近代中国测绘知识的外部网络,必须厘清十二个方面的问题,这是对近世中国测绘知识国际网络进行类型时段划分的基础。

▴

汪前进老师在讲座中

第一个方面是测绘知识的构成,主要包括测量知识、绘图知识和地理知识三类。

关于测量知识,不得不提“制图六体”,它是世界上最早提出的编制地图的准则和方法。晋代司空裴秀在《禹贡地域图》(十八篇)序言中提到,“制图之体有六焉。一曰分率,所以辨广轮之度也。二曰准望,所以正彼此之体也。三曰道里,所以定所由之数也。四曰高下,五曰方邪,六曰迁直,此三者各因地而制宜,所以校夷险之异也。”裴秀是中国古代地图学的第一人,他首次提出这些问题,并指出在运用这些原则时需因地制宜、互相参照。如此一来,即便存在高山大海的阻隔和难以达到的绝险之地,也能得出正确的结果。至于“六体”中的“高下”“方邪”“迂直”,后人的解释各不相同。一般认为,依据原文并结合测制地图的基本法则,可理解为将两地间的道路长度(包含道路起伏弯曲而引起的误差)转化为水平面上直线长度的三个因素和方法。裴秀所建立的这些理论,为后人的实践与不断演进指明了方向。

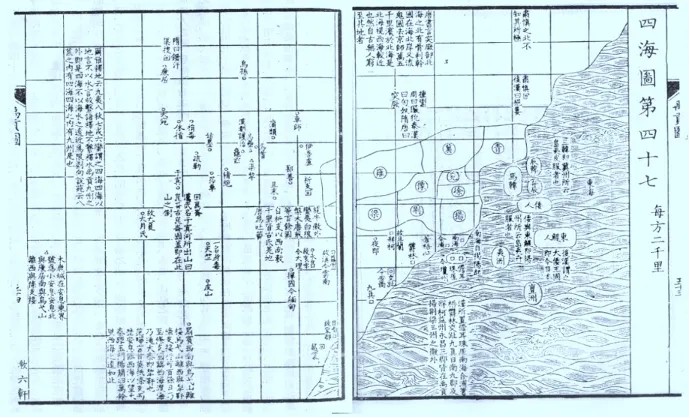

关于绘图知识,中国古代提出了“计里画方”,这是按比例尺绘制地图的一种方法。汪前进老师介绍,现阶段我们尚不能确定这一说法具体是何时提出的,目前已知最早的实物可以追溯到《禹迹图》碑,有可能唐朝便已经产生,因为日本在此时使用这一方法绘制的地图仍保藏至今,日本学者海野一隆先生认为这一方法是来自于中国。”计里画方“方法一直沿用到清朝。

地理知识涵盖自然地理与人文地理的具体内容,如山川河流的走向与分布、城市聚落的位置与规模、境界线的划定等。其中,地理距离的具体数值是一个核心要素。《大明一统志》中就记载:“保定府,东至河间府静海县界三百里;西至山西大同府广昌县界三百里;南至真定府安平县界一百二十里;北至顺天府涿州界一百里。自府治至京师三百五十里,至南京三千一百里。”这些距离数值详细勾勒出地区与周边的空间关系,能够为地图遗失后的再复原提供重要依据。

▴

[清]胡渭《禹贡锥指》

第二个方面是测绘知识的载体,汪前进老师认为主要有图书、地图、地球仪、仪器四类,图书以文字形式记录测绘知识,地图直观展示地理信息和测绘成果,地球仪能立体呈现出地球全貌和地理要素的分布,仪器则是获取测绘信息的重要工具。

第三个方面关乎测绘知识的创造者、传播者和储存者,它们的构成复杂多元,包括科学家、技术专家、传教士、教育家、研究机构、团体、学校、出版社、图书馆、博物馆、档案馆、仪器厂等等。

第四个方面为测绘知识网络的类型,分为内部网络和外部网络,也可称作国内网络和国外网络。在历史上,诸多事件推动了不同类型网络的形成与发展,例如中国古代,海上丝绸之路促进了沿线国家间测绘知识的交流,郑和下西洋极大拓展了中国对外部世界地理的认知,将中国的测绘成果传播到所经之地,西方新航路的开辟使全球范围内的测绘知识交流更为频繁,利玛窦来华传教的同时也带来了西方先进的地图绘制等测绘知识……它们都是测绘知识外部网络构建的重要节点。

第五个方面涉及测绘知识网络的性质,汪前进老师将其分为输入和输出两类,并举例说明:利玛窦将西方的地图带入中国后又带到日本,在这一过程中,中国既是测绘知识的输入者,也是输出者;马礼逊翻译地图并带入中国,则单纯是测绘知识的输入。

第六个方面是测绘知识网络的形状特征,汪前进老师认为其呈现出扁平化、低层次、松散性、层级简单、排斥性、隐性、结点单一等特点。

第七个方面是测绘知识网络形成的学科背景,内部(中国)的背景较为薄弱而外部(国外)的背景较强,利玛窦《中国札记》中就指出中国地理与测绘知识的浅薄:“他们(指中国人)认为天是圆的,但地是平而方的,他们深信他们的国家就在它的中央……他们不能理解那种证实大地是球形、由陆地和海洋所构成的说法”。

第八个方面关于测绘知识网络形成的动力机制,汪前进老师总结,在西方,主要的动力来源于传教、探险、殖民以及贸易活动;在我国,这一动力主要集中在国家治理、教育需求、防务安全、矿务开发和洋务运动等方面。

第九个方面是测绘知识网络的流动方式,汪前进老师指出,测绘知识的交流主要通过书籍、地图、仪器以及人员(包括携带知识和求学两种途径)来实现,比如《航海针法》《行船要术》《绘地法原》《测地绘图》《行军测绘》等书籍,就承载着丰富的测绘知识,在不同地区和人群中传播。

第十个方面是测绘知识网络的媒介(语言),在国外测绘知识传入中国的过程中,需要将拉丁语、意大利语、葡语、法语、德语、英语、俄语、日语等多种语言的测绘文献翻译成汉语。《北堂图书馆目录》就记录了传入中国的各种语言的西方早期测绘书籍与地图集(有的甚至是摇篮版),表现出西方测绘知识传播的深度与广度。

第十一个方面是测绘知识网络建立和运行特征,汪前进老师将其总结为信息量小、阻力大、速度慢、成本高、稳定性差、受外界影响大、单向性强、半体制化、个人因素重、动力不强、被动性、非专业性主导、缺乏独立性等。

第十二个方面是关于测绘知识网络建成与演变的规律,汪前进老师概括为:从宗教至世俗,从被动至主动,从单向至互向至多向,从断续至连续,从偶尔至频繁,从科学至技术,从译文至原文,从实用至教育,从低级至中高级,从民间至朝廷,从个体化至体制化,从欧洲至美洲,从沿海至内地,从南方至北方,从输入至输出等。

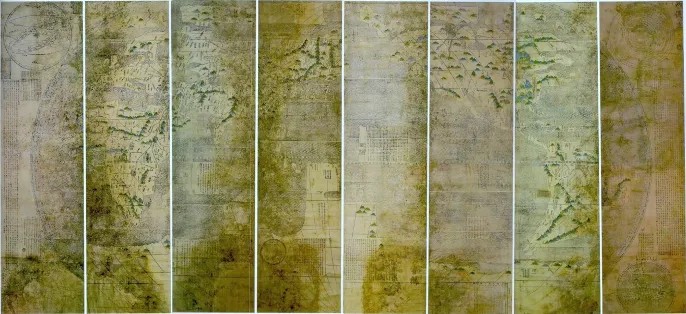

▴

利玛窦《两仪玄览图》

讲座的第二部分,汪前进老师阐述了近世中国测绘知识外部网络发生的三次重大变迁。近世以前,测绘知识的国际网络主要涵盖日本、朝鲜、越南、印度、波斯与阿拉伯等地区,这一时期随着中外交往日益深入,外来地理观念可见于各种器物与典籍中:欧洲地圆说早在南北朝时期就已传入中国,北周康业墓中出土的东罗马金币可为佐证;在和日本的交流中,《西明寺图》等清晰展现了当时的互动成果;在与印度的交流中,唐道宣所著《戒坛图经》中佛寺对印度寺庙布局的模仿,敦煌壁画中的《佛国山海图》,《佛祖统纪》中的《华藏世界海图》《四洲九山八海图》《南瞻部洲图》等图中明显蕴含的印度佛教元素,都彰显出其中存在的文化关联;在与波斯、阿拉伯国家的交流中,《突厥语大词典》中的圆形地图以及《大明混一图》都是有力见证,后者更是我国目前已知尺寸最大、年代最久远、保存最完好的古代世界地图,彰显出明王朝较高的测绘水平和探索世界的愿望;在中国和朝鲜的交流里,《天下图》《混一疆理历代国都之图》等也成为了重要证据。

▴

康业墓墓主人口含的罗马金币

基于上述研究,汪前进老师总结指出,在十六世纪末至二十世纪初这四百余年里,中国测绘知识的外部网络历经了三次重大变迁:明末的中与意、梵、葡、西、荷等网络,清初的中与梵、普、法、葡、日、朝等网络以及清末的中与英、美、日、俄、德等网络。

在明末形成的中与意、梵、葡、西、荷等网络中,代表人物有利玛窦、罗明坚、艾儒略、毕方济等。罗明坚是一名意大利传教士,他参考《大明一统文武诸司衙门官制》等地图资料,于1606年编成《中国地图集》(Atlante della Cina),逐一绘制了明朝两京十三省的地图,分别标注并介绍省、府、县的产业、矿山、卫所情况,内容涵盖各省行政建置、经济与军事信息,这些详尽信息在之前西方绘制的中国地图中从未出现过。这部《中国地图集》是西方历史上第一个中国分省地图集,结束了西方仅绘制单幅中国地图的时代,开创了传教士绘制中国地图集的先河。汪前进老师也指出,该地图集在考证方面存在一些错误。利玛窦晚于罗明坚来到中国,他先后在澳门、肇庆、韶州、南昌、南京、北京等地传教,绘制的《坤舆万国全图》是中国历史上第一幅真正意义上的世界地图,先后被十二次刻印,影响极大。后来的学者如艾儒略绘制的《万国全图》以及毕方济的《坤舆全图》,更多只是对世界概况进行介绍,相比之下不太注重细节的呈现。这一时期台湾与荷兰、西班牙、日本交流已十分密切,相关研究有《先民的足迹:古地图话台湾沧桑史》《纵览台江——大员四百年地舆图》《福尔摩沙——十七世纪的台湾、荷兰与东亚》和《清代台湾地图演变史》。

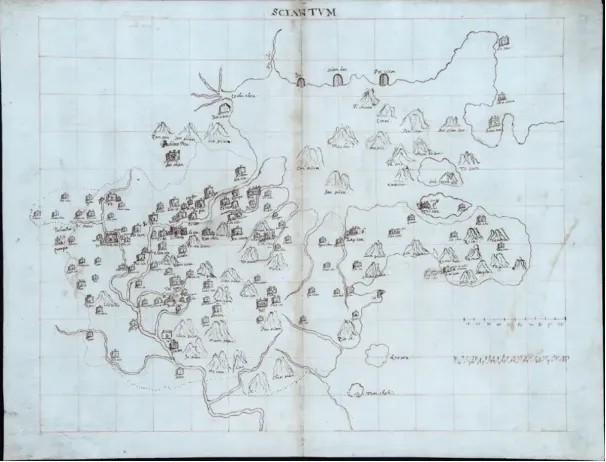

▴

《中国地图集》山东省

清初,中与梵、普、法、葡、日、朝等网络逐步形成。这一时期,汤若望的《新法历书》中的瓣状地图,南怀仁的《坤舆全图》以及蒋友仁绘制的《坤舆全图》等相继问世。卫匡国是意大利籍耶稣会会士和欧洲早期著名汉学家、地理学家、历史学家、神学家,在中国历史学和地理学研究方面成就显著,是继马可·波罗和利玛窦之后在中意两国友好往来和科学文化交流中的又一重要人物。卫匡国绘制了《中国总图》,并在阿姆斯特丹出版了世界第一套中国地图集《中国新地图集》(又称《中国新图志》)。汪前进老师指出,这本图集,可以说是早期欧洲人及来华传教士所绘制的中国地图中质量最好、影响最大的一本中国分省地图集。尽管里面各幅地图的精准度与现今地图无法相提并论,但在当时,它代表了世界地图编制的最高水平。卫匡国采用当时欧洲最先进的测量仪器和严密的测算方法,同时参考了《广舆记》《皇明职方地图》等中国地图地理著作,融入中国人的地理观念。该图集记录了近两千个中国城镇的经纬度值,卫匡国在致老师基歇尔的书信中提到,他所采用的经度计算方法以北京作为零度子午线,并借助磁针计算绘制而成,尽力使经纬度数据详细准确。卜弥格是一名来自波兰的传教士,绘制有一套《中国地图集》,可惜只发表了中国全图,而分省地图没能出版(但保存至今)。这一时期最大的成果就是在众多法国传教士的努力下,用了十年时间测绘而成的康熙《皇舆全览图》,它是世界上首幅运用西方近代测量方法绘制而成的国家全图。

▴

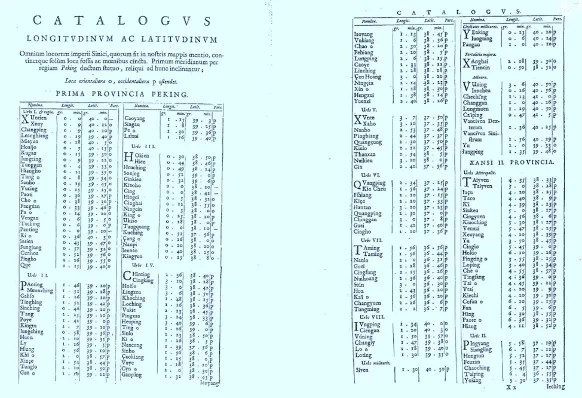

卫匡国《中国新地图集》上的经纬度数据表

清末,中与英、美、日、俄、德等网络逐渐形成。汪前进老师指出,这一时期与英国的交流中,《四洲志》《新译中国江海险要图志》是典型代表,后者是清末海军部官员、翻译家陈寿彭的重要译著之一。它选自英国海军海图官局1894年增订的第三版China Sea Directory(中文译名作《海道图说》)中第三卷有关中国的部分,内容涉及中国沿海由南至北各重要港口的地理位置及其周边海域的自然特征和海路状况,兼考沿江沿海通商口岸的政治、经济、气候、交通、人口等情况。地图中精确标出每个险滩、岛屿、暗礁和标志性地点,对于重要航道采用大比例尺海图予以呈现,还对各省主要港口和通商口岸各类资料进行了广泛且深入的搜集、考察与分析。这些外来地图所蕴含的绘制思想,一定程度上也影响了当时我国的制图方式,如邹伯奇《宝庆疆里图说》、《清季西南边界条约舆图》等对此都有所体现。与日本的交流方面,《唐土名胜图会》《京都大学所藏古地图目录》等资料都有体现。与美国的交流中,相关研究有《明清东亚舟师秘本:耶鲁航海图研究》《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》等。此外,也有研究涉及中国和俄罗斯、朝鲜、越南的交流。

讨论环节

在评议环节,欧阳哲生老师认为,这是一次有关地图学、测绘学的“补课”,汪前进老师对中外测绘知识交流网络的构成要素、类型划分、动力机制等方面进行全面且详细的介绍,阐述了十六世纪末至二十世纪初中国测绘知识外部网络发生的三次重大变迁,最后还谈及目前国内地图的出版现状及收藏情况,为大家对测绘知识交流的研究提供了丰富视角与思考方向。随后,在场师生就清朝对经纬度地图的接受程度、地图数据的测量方式及其他学科的中外交流网络等相关话题进行讨论,讲座在热烈的氛围中落下帷幕。