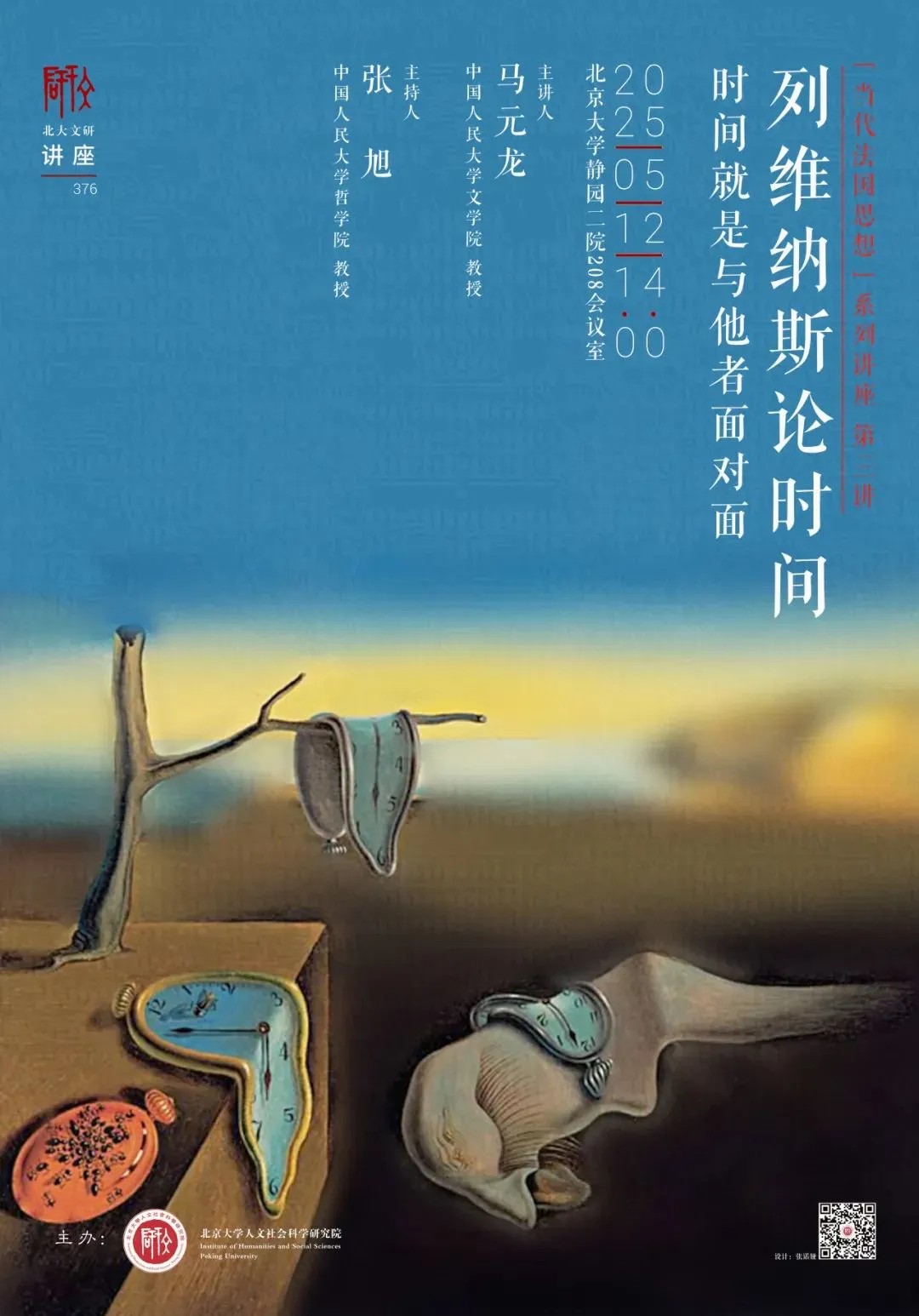

2025年5月12日下午,“文研讲座”第376期、“当代法国思想”系列讲座第三讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“列维纳斯论时间:时间就是与他者面对面”。中国人民大学文学院教授马元龙主讲,文研院邀访学者、中国人民大学哲学院教授张旭主持。

马元龙老师首先介绍了西方哲学家们对于“时间”的理解和阐释。在西方哲学史中,时间始终是一个既至关重要又极为艰难的问题。在海德格尔之前,亚里士多德、圣奥古斯丁、斯宾诺莎、康德、黑格尔、柏格森和胡塞尔都曾从不同的路径深化了对时间的理解。

例如,康德认为,时间是某种现实的东西,也就是内直观的现实的形式。时间的现实性不是一种客观现实性,而是一种主观现实性。而黑格尔则是从运动的角度来理解时间,以空间的形式来演绎时间,“时间本身就是这种变化、出现和消逝,就是现实存在着的抽象,就是创造所有事物同时又摧毁它们的Chronos”。

▴

伊曼纽尔·康德

(Immanuel Kant,1724.4.22—1804.2.12)

柏格森将时间与生命联系起来,抛弃了“时间”(temps/time)这一词语,而代之以“绵延”(durée/ duration)。他认为时间并非是某种抽象的或形式的表达,而是永恒地关涉生命和自我的实在,是生命意识的绵延不绝。而胡塞尔的时间分析具有高度形式化的特征,根据知觉的保留(retention)-现在(present)-前摄(protention)去揭示时间经验本身的本质结构或先验结构,即过去-现在-将来。

虽然以往哲学大师都从不同的路径阐释了对时间的理解,但有一个问题始终悬而未决:为什么会“有”时间这种根本就“没有”的东西?真正的革命性突破是由海德格尔实现的,他明确指出,“时间就是此在”,“此在就是时间”。

马元龙老师指出,海德格尔在二十世纪哲学史上第一次以全新视角揭示了时间的本质。他在《存在与时间》一书中提出,“存在”(being)与“时间”并非并列的概念,而是同一结构:“(此在的)存在即时间,时间即(此在的)存在。”海德格尔指出,传统哲学只追问:“某物是什么?”但从未追问:“何为‘是’?”西方哲学长期执着于存在者(beings)而遗忘了对存在本身(being)的探究。

海德格尔的“存在”(being)可以从多个角度去理解其含义,如“存在就是对存在的理解”(Being is the understanding of being)、“存在就是去存在”(Being is to be)、“存在就是能去存在”(Being is being-able-to-be)。存在不是静态的实体,而是始终面向自身未来、以“去成为”(to be)来实现自我的“筹划”(project)与“超越”(transcendence)。唯有在对未来可能性的把握中,过去、现在与未来三者才真正联结并生成时间。时间不是客观存在之物,不是运动,不是理性的设计,不是意识;时间就是此在朝向一种可能性的生存。

▴

马丁·海德格尔 著,《存在与时间》,陈嘉映 等译

生活·读书·新知三联书店,2014年

海德格尔还强调,人类存在不同于动物存在:动物受限于生物属性,其运动与变化不构成真正的时间;人的本质在于其社会属性,唯有人能凭借对自己在世界中的存在的理解,持续超越当下、向未知可能性投射自我,从而让时间得以绽放。正是因为此在面向自己的可能性不断超越自己去成为自己,所以才有了根本就没有的时间。总言之,海德格尔不仅解答了“什么是时间”的哲学难题,而且还奠定了后世现象学与存在论研究的基础,让后人对“存在”与“时间”有了前所未有的深刻领悟。

马元龙老师进一步阐释道,列维纳斯的时间观是与海德格尔的时间观针锋相对的。在《时间与他者》中,列维纳斯开篇便直截了当地宣布,必须联系他者才能理解时间:“时间并不是一个孤立且孤独的主体的成就,时间乃是主体与他者的关系。”列维纳斯认为,主体的孤独是时间得以发生的前提或原点。为了理解列维纳斯的时间哲学,我们必须理解他所说的“孤独”;为了理解他所说的“孤独”,我们必须理解他最基本的一个概念:“有”(il y a/there is) 。

▴

Emmanuel Levinas, Time and the Other

trans. Richard A. Cohen,

Pittsburgh: Duquesne University Press, 1987

海德格尔在《存在与时间》中区分了存在者与其存在,为哲学开辟了一条新的途径。但在列维纳斯看来,海德格尔只是区分了二者,并没有分离二者,因为海德格尔认为存在永远只能是存在者的存在,不可能有无存在者的存在。列维纳斯认为,海德格尔坚信存在的“向来我属性”,导致他只看到存在者的存在,看不到“无存在者的存在”(existing without the existent)。

列维纳斯发现,海德格尔的“被抛”(Geworfenheit/being⁃thrown⁃in)其实已经暗示了他尚未明确意识到的无存在者的存在。对此,列维纳斯说:“人们必须把‘被抛’理解为被抛掷到存在之中。仿佛存在者仅仅出现在了一种先于它的存在之中,仿佛存在独立于存在者,仿佛那发现自己被抛掷在那里的存在者再也不能成为存在的主宰者。正因为此,才会有抛弃和遗弃。因此我们就有了这样一种想法:有一种没有我们、没有主体也会发生的存在,有一种没有存在者的存在。”他进而明确指出:“我将这种没有存在者的存在称为‘有’。”

为了理解或者抵达“有”这种没有存在者的存在,列维纳斯请我们设想万事万物毁灭后的世界场景。列维纳斯认为,彻底的虚无是不可能的,即使所有事物都不复存在,世界也不会因此彻底死灭,因为还有“有”在发生。失眠为我们提供了一种经验“有”的现实方式。

没有出口、无法逃避的“有”意味着虚无,即绝对的毁灭是不可能的。据此,列维纳斯对哈姆雷特的踌躇,即他那句著名的道白“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”做出了全新的解释:哈姆雷特之所以踌躇不决,不是因为对生命的意义和价值没有把握,也不是因为俄狄浦斯情结作祟,而是因为他已经预感到,就算他奋起抗争、拼死一搏,死后他也不得安宁、无法解脱,因为死亡可能不会导致彻底的虚无。

▴

英国国家剧院版本《哈姆雷特》剧照

列维纳斯的“有”是一种匿名的事件或事实,没有任何事物能够承担这一纯粹之“有”,或者说,承担这一纯粹之“有”的不是某一事物,而是非物之物。对他来说,世界和主体并非只有存在与虚无这两种可能,在存在与虚无这两极之间还有一个神秘维度,这个维度就是纯粹之“有”或作为一般存在的“有”。当主体进入这个维度时,他就失去了主体性和自我意识。与此相反,主体获得自我意识之时,就是他摆脱纯粹之“有”、获得主体性之时。当我获得意识、拥有主体性时,我就进入了存在的第一个时刻:孤独。在列维纳斯的语境中,孤独既不是周围没有他者,也不是不与他者发生关联。孤独就是而且只是自我同一,因此在孤独中根本没有他者。

当存在者承担起他的存在,他便逃离了川流不息的“有”,把自己封闭到一个统一体之中;当存在者承担起他的存在,就意味着存在者使匿名且周行而不殆的存在收缩或凝结,甚至暂停。列维纳斯说:“我把存在者使其存在收缩的事件称为‘本质沉积’(hypostasis)。”

所谓“本质沉积”,就人而言,是指前主体或者非主体的我通过沉积成为一个自我同一的主体。列维纳斯认为,孤独或者本质沉积的时刻就是“现在”(présent/present)。“现在就是本质沉积这一事件”。作为本质沉积,现在是一个事件,尚且不是某一事物,因此它不可能存在。但它是这样一个存在事件,一个使某物借以从它自身之中出发的事件。

至关重要的是,要在存在和存在者的分界线上去把握现在,在这个分界线上,在现在这一功能中,“我”这一存在者无中生有地产生了。现在并非某物,但它使得存在者开始作为某物而出现。现在是物之开始,也是“我”之开始,但“我”并非始于先于“我”的其他某物,而是始于“我”自己,因为本质沉积是一种真正的无中生有。对列维纳斯来说,现在、我和本质沉积是一回事:自由。

本质沉积的必然结局就是“我”,就是主体的物质性或者孤独:“存在者的这一结局就是物质性,它构成了孤独的悲剧。孤独之所以是悲剧,不是因为它被剥夺了他者,而是因为它被关进了其同一性之中,因为它是物质。砸碎物质的束缚就是砸碎本质沉积的结局。这就是要进入时间。孤独就是没有时间。”

▴

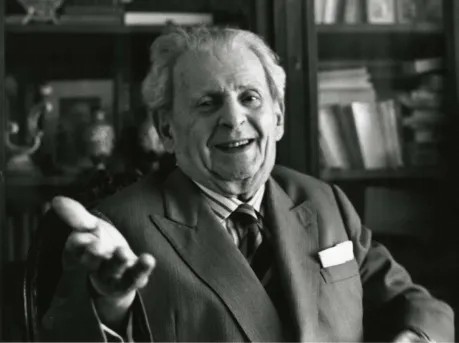

伊曼努尔·列维纳斯

(Emmanuel Levinas,1906.1.12—1995.12.25)

马元龙老师讲到,列维纳斯的时间观认为,现在不能使时间发生,孤独的悲剧就是没有时间,因为现在和孤独中没有他者。要让时间发生,就必须打破本质沉积的必然结局,即主体的物质性和孤独。然而,如何才能将主体从他的孤独和物质性中拯救出来呢?

对列维纳斯来说,日常生活既成就了主体的孤独,也是对孤独的拯救。在日常生活中,主体首先关注的是那些与自己的生存密切相关、由自己享用的物质,主体享受这些物质并感到自得其所之时,就是他掌控其存在、实现其孤独之时。因此,列维纳斯认为,日常生活并非海德格尔所说的那样,只是一种沉沦、一种堕落,因为正是在日常生活中,主体才第一次掌控其存在,并成为自己。

作为一种享受,日常生活已经是一种光、一种自我遗忘,但这种光和自我遗忘并不能真正打破自我对自己无可逃避的依附,从而让时间发生。因为尽管享受已经是一种出离自己、走向物的尝试,但它并不能真正打破主体的孤独,让主体挣脱自己的重负。

迷狂或者心醉神迷的享受不能让我们实现真正的自我出离,与之相对的痛苦更加不能,存在者的孤独最终会还原为痛苦。之所以更加不能,是因为痛苦只能是我的痛苦。如果说享受能让我在一定程度上忘记并暂时逃离自己,那么,痛苦让我片刻也不能忘记自己。在痛苦中,在施加于身体的折磨中,我们无处可逃。痛苦让我们直接暴露于自己的存在。

▴

Emmanuel Levinas, God, Death, and Time,

trans. Bettina Bergo,

Stanford:Stanford University Press, 2000

列维纳斯将死亡作为打破主体之孤独的时刻,再次表明了他对海德格尔的批判。和海德格尔一样,列维纳斯同样没有把死亡理解为生命结束后的虚无,但他在这个问题上与海德格尔有两个至关重要的差异。

首先,海德格尔认为,虽然我们绝不可能经验自己的死亡,但死亡仍然是一个存在论上的现实:死亡始终在此在走向死亡的存在中作为一种现象显现。一切存在都是“面向死亡的存在”(being-toward-death)。列维纳斯同样没有把死亡理解为生物学意义上的死亡,但与海德格尔不同的是,他决不认为死亡可以作为一种“现象”显现出来,因为他认为死亡是绝对不可认识、不可把握的。

其次,在死亡的可能性上,海德格尔认为,死亡不仅不会损害此在,反而有助于破除此在的非本真存在。正是在走向死亡的存在中,此在激发出不可遏止的良知、勇气和决心,去成为自己。在海德格尔的存在论中,死亡是使此在澄明和敞开的光,是一种至高无上的阳刚之力;凭借这种阳刚之力,此在可以使不可能成为可能。而在列维纳斯看来,死亡的积极意义恰好因为它是最深最黑的暗,死亡的力量不是让人去成为自己,恰好相反,是让人无法成为自己,无法封闭、固执和繁忙于自己。一言以蔽之,死亡击碎了“我”的孤独。

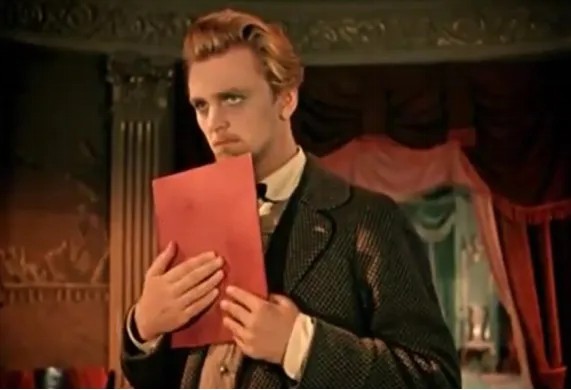

关于死亡、主体与死亡的关系、死亡与将来的关系的理解,列维纳斯列举了一个文学例证,即陀思妥耶夫斯基笔下的梅什金公爵。在小说《白痴》的第一部第五章中,陀思妥耶夫斯基借梅什金公爵之口,讲述了自己从被押赴刑场、执行枪决,到被奇迹般赦免这短短二十分钟内惊心动魄的心路历程。列维纳斯对这一文本展开了极具洞察力的剖析。

▴

1958年苏联电影版《白痴》中的梅什金公爵

马元龙老师指出,在海德格尔的存在论中,时间的根本维度不是过去,也不是现在,而是将来;因为时间本质上乃是此在基于自己对自己在世界中的存在的理解和筹划而展开的to-be。对他来说,将来虽然未来,但已经尽在掌握之中。

对此,列维纳斯完全不能赞同:对他来说,如果将来已经尽在掌握,那么就没有将来,只有现在。如果我和我所遭遇以及将遭遇的人、事、物尽在掌握之中,那就意味着普天之下并无新事,普天之下并无他者。这样的世界将是静止的世界,一个业已完成并且封闭的世界。在这样的世界中,只有永恒的静止,绝不会有活泼的时间。海德格尔的“将来”其实是“现在”。

死亡在痛苦之中和光明之外宣告了它自己的存在,击溃了“我”对“我”自己和世界的掌控,所以列维纳斯认为,经验死亡就是经验主体自己的失败与无能。因为只有死亡才能使我失去自我筹划、自我掌控的能力,只有死亡才能将我从孤独、现在、自我捆绑、忙于自身中解放出来,从而真正遭遇绝对他异的他者,进而才有真正的事件发生,才有真正的时间发生。

只要我固执于我,繁忙于我,滞留于现在,他者就不会出现,没有他者的世界乃是没有事件的世界,也必然是没有时间的世界。时间之发生必须要有他者。只有他者才能松开紧紧捆绑在一起的自己和自我,才能打破主体的孤独。

▴

马元龙老师在讲座中

马老师最后讲道,列维纳斯强调,既要逃离孤独,又不能消失在纯粹之“有”中;既要与他者有关系,又不能让他者粉碎我的自己。走出这一困境的唯一出路就是置身于“与他者面对面”(the face-to-face with the Other)这一形势。没有这种形势,就没有时间,时间就不会发生。固执于现在,封闭在自己的本质之中,时间不会发生;彻底消失在纯粹之“有”中,也不会有时间。时间只能发生在一种主体间性之中,这种主体间性就是具体的与他者面对面。

评议环节

张旭老师认为,列维纳斯的时间观对海德格尔发起了根本性挑战,他在集中营的极端经验消解了存在主义式的英雄决断,使他更加深邃地思考时间、他者与死亡等问题。在列维纳斯看来,死亡不再是对自身可能性的领悟,而是他者面孔呈现的伦理召唤。他人的脆弱性打破主体自足性,时间性从“自我筹划”转向“为他者负责”。这种伦理性的时间观颠覆了传统时间的认知结构——过去不再是可追忆的持存,未来不是主体投射的可能性,而是他者带来的绝对异质性。列维纳斯后期提出“历时性/断时性”概念,强调时间的断裂与非对称性,与海德格尔共识性的时间形成鲜明区别。

这种时间观的转型蕴含着深刻的思想史意义:海德格尔通过时间性为存在论奠基,列维纳斯却将时间转化为伦理关系的发生场域。当死亡不再关涉自身而是他者的消逝,时间就成为主体不断回应他者召唤的伦理进程。这种转向解构了西方形而上学的时间观,既反对物理主义的客观时间,也批判存在主义的主体性时间,最终指向面向他者的时间——时间成为永远向他者敞开的非在场性承诺。列维纳斯在纳粹阴影下书写的《时间与他者》,将哲学从存在论的深渊拉回伦理实践的层面,使时间问题从形而上玄思转化为对人性底线的守护。