2025年5月21日下午,“文研讲座”第379期在北京大学静园二院208会议室举行。本次讲座由北京大学生命科学学院荣誉退休教授白书农主讲,主题为“生命、农耕与文明——生物学视角下的轴心时代缘起”。白书农教授曾在其著作《生命的逻辑》中对整合子生命观做过概述,强调生命系统的自发性、动态性和可迭代。在讲座中,白老师从整合子生命观的视角出发,对为什么人类进入农耕时代一万年以后才进入轴心时代这一问题给出了他的解释。北京大学社会学系教授刘世定作为与谈人,北京大学政府管理学院助理教授庞亮作为主持人参与本次讲座。

讲座伊始,白老师指出,轴心时代是因思想而得名的(轴心时代,指公元前800年至公元前200年之间的一个历史时期,在这一时期,中国、西方和印度等地区同时出现了一系列文化和思想观念上的突破)。只有“活下来”的人,才能产生思想。因此“什么是‘活’”,成为理解轴心时代起源的出发点。

▴

白书农老师在讲座中

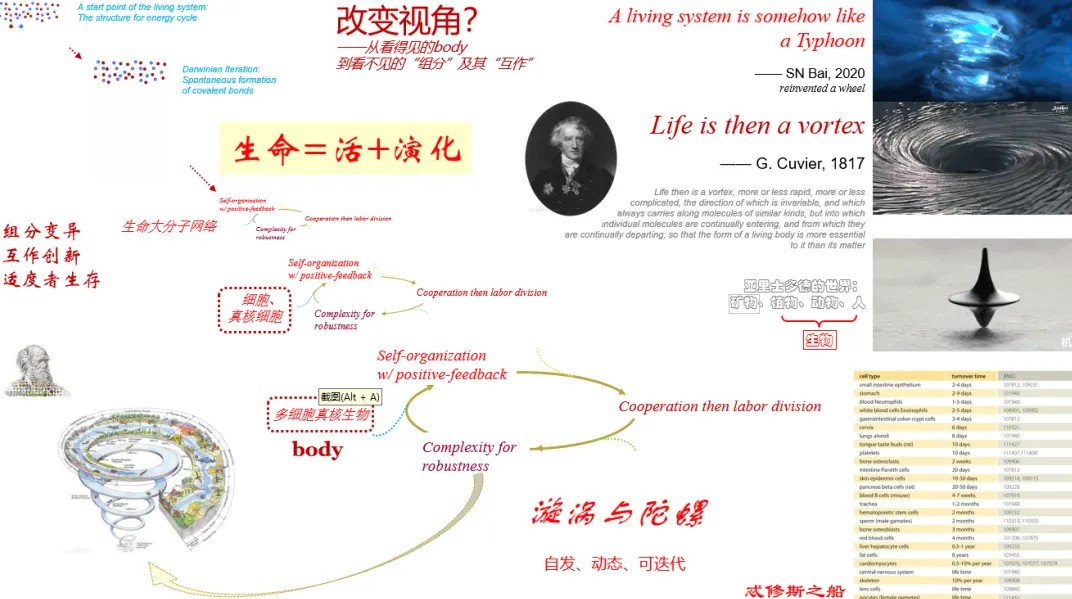

在讲座中,白老师首先介绍了整合子生命观中最重要的“活”和“演化”的概念。他认为,“活”是构成生命系统的特殊组分(如碳骨架)在特殊环境因子(地球理化因子)参与下的一种特殊相互作用(分子间力,如氢键),这种相互作用以分子间力结合的复合体为节点,耦联了复合体的“自发形成”和“扰动解体”这两个独立过程,形成一个“结构换能量”的非可逆循环。“结构换能量循环”是生命系统形成的起点。在这个视角下,环境因子是“结构换能量循环”不可或缺的构成要素。

在碳骨架分子形成复合体之后,复合体可以在自催化或异催化下自发形成组分内的共价键,由此衍生出“结构换能量循环”相关要素的复杂度增加。这个过程就是最初的“演化”。在“活”与“演化”这两个互作过程中,作为生命系统主体的生命大分子网络最终形成。因此,白老师指出,“生命”不是一种特殊的物质,而是一种特殊的物质存在形式。

在整合子生命观的视角下,细胞就是被网络组分包被的生命大分子网络动态单元。白老师引用法国古生物学家居维叶的比喻,认为生命可以类比为一个“漩涡”(Life is then a vortex),生命系统与周边相关要素之间的关系就像漩涡与河流的关系。与传统生物学中占主导地位的生物与环境是二元化存在的观念不同,整合子生命观认为,环境因子是生命系统的构成要素。

▴

整合子生命观认为,生命等于“活”加“演化”,

生命系统演化是一个组分变异、互作创新、适度者生存的过程,人类认知是生命系统运行相关要素整合的符号化媒介。

基于整合子生命观的框架,真核生物的独特性不只是细胞中出现了细胞核,而是因为细胞核的出现,真核生物出现了两个主体性——以单细胞或者多细胞生物体为相关要素的整合主体,对于动物而言,可以称为“行为主体”,以及以细胞集合或者很多个体的集合所形成的“生存主体”,即这些细胞或个体集合作为多样性DNA序列库的载体,应对不可预测的周边相关要素的改变。行为主体和生存主体之间,以有性生殖周期(SRC:sexual reproduction cycle)为纽带而连接。

动物作为多细胞真核生物中的一大类,具有行为主体性的个体聚生为居群之后怎么能稳定存在?换言之,动物、尤其是群居动物的居群是如何被组织在一起的?白老师提出了“动物生存123”的解释。这种观点认为,动物居群基于“三组分系统”而被组织在一起。“三组分系统”,即秩序、权力、食物网络制约三个组分的互作,是维持居群作为生存主体存在的机制。其中,秩序是居群成员的行为方式,权力是维持秩序的机制,食物网络制约则是界定秩序、制约权力的关键要素。

然后,白老师以懒人挂饼的故事为切入点,提出了一个过去鲜有人关注的现象,即动物作为取食异养生物,不得不面对一个与生俱来的挑战——食物与捕食者之间的物理距离。他认为,在动物的演化进程中,伴随不同物种多细胞结构与行为模式的多样化,化解食物与捕食者之间物理距离的媒介也经历了从实体化(如水螅珊瑚生存所依赖的水流)到信号化(如绝大部分大家熟悉的动物所依赖的表征周边实体的物理和化学信号)再到符号化(如蜜蜂的舞蹈、鸟类和海豚的鸣叫,以及人类的语言)的迭代。就人们目前的知识,符号化媒介只在一小部分动物中被检测到。人们发现,在这些动物中,符号化媒介除了具有化解食物与捕食者之间物理距离的媒介功能之外,还具有增强居群内个体之间关联的纽带功能。符号化媒介的这种双重功能能够增强整合子在动物居群这个层级上的稳健性与柔韧性。

▴

使用工具的黑猩猩

进而,白老师提出了有关“人之为人”,即人(智人)与动物是如何“分道扬镳”这一重大问题的整合子生命观解释。白老师认为,智人与动物分道扬镳的起点是“认知能力”的出现。他对“认知能力”的定义是“抽象能力+言语能力+工具创制能力”。构成认知能力的三个要素中,言语能力(speech ability)应该源于人类特有的新基因出现。正是因为这个能力的出现,使得原本在其他古人类甚至黑猩猩等人类近亲中已经存在的抽象能力和工具创制能力在言语能力的参与下被整合成了一种全新的正反馈机制。这种正反馈机制使得基于言语能力的符号化媒介和工具创制能力都得到了加速发展,由此智人获得了不由DNA编码的全新的外化生存能力。源自认知能力的外化生存能力主要表现为两种形式:实体的器物工具形式和虚拟的观念工具形式。两种工具的正反馈互作,形成了人类特有的演化驱动力。在这种外化生存能力的驱动下,人类经历了捕猎模式转型(由其他动物的弱肉强食转型擒贼擒王)、生存模式转型(由其他动物的采猎转型为增值,即农耕、畜牧)和行为模式转型(由其他动物的刺激响应转型为谋而后动)。在这三次转型出现之后,人类走出了一条全新的“认知决定生存”的演化道路,从而彻底与其他动物的演化分道扬镳。

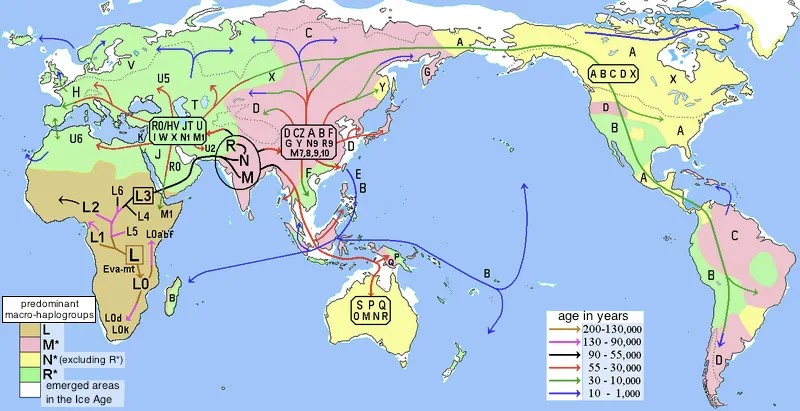

在解释了什么是“活”,动物作为多细胞真核生物是如何活下来的,人类的生存模式与其他动物的不同及其产生机制之后,白老师提出了他对为什么人类进入农耕一万年后才出现轴心时代的解释。他基于文献研究发现,农耕在13000年前起源于侧翼丘陵地区,而轴心时代在差不多3000年前出现在大河流域。两者在时空上的错位让他意识到,在农耕出现之后,应该出现过一次从侧翼丘陵顺流而下到大河流域的大迁徙(如果把智人走出非洲视为第一次大迁徙,那么这次就是第二次大迁徙)。因为农耕后迁徙的族群都有各自的习俗,当他们从不同的方向聚集到大河流域之后,不可避免地会出现不同族群在有限的空间中如何共存的问题。他认为,如果说习俗是幸存者保留下来的行为规范,同时又是一个族群区别于其他族群的特征,那么不同族群相遇而出现冲突时,该根据什么来解决呢?如果说人类行为模式已经转型为“谋而后动”了,那么大家“谋”的依据从哪里来呢?如果没有共同的“谋”的依据,不同族群如何解决彼此的差异和冲突呢?另外,前面提到动物居群组织机制的“三组分系统”中,食物网络制约是界定秩序、制约权力的关键要素(“三组分系统”中的“第三极”)。一个物种的“生存主体”的稳健性依赖这种三组分系统维持。可是在人类的生存模式出现从采猎到增值的转型之后,农耕这种基于增值的生存模式使得人们在一定程度上摆脱了食物网络制约。在这种情况下,人类的居群中从哪里去寻找“界定秩序”“制约权力”的第三极呢?

▴

人类迁徙路线

从对“轴心时代”概念形成基础的几大观念体系的特点来看,这几大观念体系的出现,其实都是为人们的行为规范提供终极依据。换言之,轴心时代的出现是在第二次大迁徙之后,聚集到大河流域的不同族群之间冲突无法靠习俗来解决、农耕的生存模式又突破了界定秩序、制约权力的食物网络制约的情况下,不同地域中那些悲天悯人的先贤上下求索的产物。农耕出现后如果没有从侧翼丘陵到大河流域的第二次大迁徙,没有在大河流域不同族群的聚集,没有不同族群在有限的空间下无法依靠习俗来解决冲突的困境,轴心时代或许就不会出现。至于为什么在那个时间段出现了不同的观念体系,可以从环境因子是生命系统构成要素的角度看:不同的大河流域,聚集的族群历史不同,习俗不同,最终形成的作为行为规范终极依据的观念体系也就不同。

轴心时代的出现可以被视为人类有意识重构“三组分系统”的一次伟大尝试。轴心时代构建的观念体系,也的确为不同地域人类的繁衍生息提供了“谋而后动”行为模式下“谋”的依据。可是,如果轴心时代出现机制的上述分析具有客观合理性,轴心时代的出现其实揭示了人类演化进程中一种可怕的现实:大规模自相残杀!而且,虽然轴心时代的先贤上下求索的初衷是帮助人们摆脱自相残杀的痛苦,可是轴心时代之后的历史却让人不得不反省:先贤们殚精竭虑所构建的观念体系在多大程度上缓解了自相残杀,又在多大程度上强化了自相残杀?

从现代生物学研究我们清楚地知道,目前地球上所有的人类都属于同一个物种,即智人(Homo sapiens)——当然,这是在轴心时代出现两千多年后人类才知道的。所谓“同一个物种”的含义,是居群内不同个体之间没有生殖隔离。人们很早之前就知道,不同肤色、语言、习俗的族群成员之间是没有生殖隔离的。在绝大多数动物中,没有生殖隔离的同一物种的不同族群的成员之间会有冲突,但很少出现大规模的自相残杀,更不要说类似“屠城”那样的族群灭绝。人类为什么会在不同族群之间,甚至同一族群之内出现大规模的自相残杀?导致自相残杀的究竟是利益之争还是规范之争?

▴

[美]约瑟夫·亨里奇著《人类成功统治地球的秘密》

中信出版社, 2018年

农耕是人类外化生存能力发展的结果。农耕的发展突破了居群组织“三组分系统”中的食物网络制约,从而使得人类社会失去了界定秩序、制约权力的第三极。轴心时代的先贤构建了不同的观念体系试图为人类“谋而后动”的行为模式提供一个“谋”的终极依据。可是,当人类进入全球化,不同的观念体系之下的族群不得不共存,而不同观念体系之间的差异又无法视而不见的情况下,“谋”的终极依据在哪里?

白老师认为,当今人类社会面临两个基本矛盾:一个是人口与资源的矛盾,即外化生存能力发展的无限性与过量人口的无效性(赫拉利的“无用人口”说)之间的矛盾;另一个是生殖隔离与观念隔离的矛盾,即智人成员之间生殖无隔离,但不同族群间观念有壁垒之间的矛盾(这两个基本矛盾是比较容易被人们感受到的。从人类“认知决定生存”的演化道路的角度看,这两个基本矛盾背后,还存在一个更为深层的基本矛盾,即认知的两种形式,即实体的器物和虚拟的观念作为工具意义上属性的不同:实体的器物工具的演化具有替代性,即用新不用旧;而虚拟的观念工具的演化则具有宿存性,即旧的观念总对后人有挥之不去的影响)。怎么办?人类该怎么活下去?谁该活下去?是个体?族群?人类?还是人类生存其中的地球生物圈?他认为,尽管人类走上认知决定生存的道路,越来越依赖于源于认知的外化生存能力,人类认知终究是一种不能替代血肉之躯的符号化媒介。反思轴心时代的缘起,其根本目的在于理解谋而后动行为模式下“谋”的依据与“动”的正当性来源。

在讲座的最后,白老师认为自己得出的是一个“没有结论的结论”:从演化的角度看,人类居群,即生存主体的维持所必需的第三极经历了从食物网络制约到习俗制约到观念制约的迭代。在轴心时代先贤所构建的观念体系面临全球化冲击而捉襟见肘的情况下,是不是应该考虑从人是生物这个基本事实出发,以生命系统运行的基本规律作为界定秩序、制约权力的第三极?或许人类正处于“轴心时代2.0”的前夜?

交流环节

在交流环节,北京大学社会学系的刘世定教授指出,就像白老师在讲座中所比喻的那样,长江之所以壮阔,究竟仅仅因为格拉丹东的一滴水,还是多元支流汇聚的结果呢?为什么人类在不同的流域或地区,都几乎同步进入了轴心时代,进而出现了观念体系的建构?整合子生命观认为,来自不同空间的力量都为整体做出了贡献,这一观点为学者思考“轴心时代起源”的这个谜题带来了启发。

▴

刘世定老师评议

接下来,刘老师从三个视角对本次讲座展开评议。首先,从经济学史的角度来看,研究者往往关注的是人类社会是如何在相同的起点下“分叉”,进而演变成了不同的文明、不同的文化以及不同的制度体系。其次,从社会学的视角来看,人类秩序制度的建构既包括了正式制度,也包括了非正式制度(规范或惯习),因此白老师在讲座中把观念和习俗作为两个不同的系统来处理,这一概念界定问题或许还有待考虑。同时,在谈论权力和维持秩序的制度时,非正式制度也是可以进一步讨论的。最后,刘老师还讨论了为什么没有生殖隔离的人类会自相残杀,从经济社会学的视角来看,利益博弈与规范博弈可能是同时存在并达成双重均衡的,例如在国际上,跨国企业在不同的文化环境中可能面临着利益和规范的冲突,二者在磨合中达到均衡状态。在这个基础上,看似不均衡、不稳定的“双组分系统”(即权力和秩序)是否内部也存在某种双重均衡呢?白老师对刘老师的观点进行了回应,并与在场师生问答交流。最后,白老师指出,研究者有必要从更大的尺度出发去看待人类社会,继续推进文理结合的研究,使人们的观念体系更好地匹配所生存的现实世界。