2025年6月2日下午,“文研论坛”第197期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“从和平到人道:战争法如何正当化‘更少的暴行’”,讲座主讲人为美国耶鲁大学法学与历史学教塞缪尔·莫恩(Samuel Moyn),主持人为北京大学政府管理学院长聘副教授段德敏,与谈人包括中国政法大学国际法学院教授朱利江、北京大学法学院助理教授陈晓航、中国人民大学法学院助理教授刘洋、清华大学政治学系讲师孙宇辰、外交学院国际法系讲师曹文姣和北京大学法学院博士研究生汪家雨。

讲座聚焦于莫恩教授的重要著作《人道:美国如何放弃和平并重塑战争》(Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War),并结合近些年巴勒斯坦问题等国际社会热点议题,讨论国际人道法对战争正当性的复杂影响。

▴

莫恩教授在讲座中

讲座伊始,莫恩教授回顾了他撰写该书的契机。2009年,时任美国总统奥巴马(Barack Obama)获得诺贝尔和平奖。当时全球舆论普遍认为,奥巴马将与前任总统布什(George W. Bush)划清界限,美国的对外军事政策将随之转向。莫恩教授指出,奥巴马政府的确带来了某种断裂,但这种断裂并没有带来国际社会所期待的和平主义路径。奥巴马是美国历史上第一位将“人道战争”(humane war)系统性地确立为国家合法性话语的总统。在2009年于奥斯陆发表的诺贝尔和平奖演说辞中,奥巴马明确宣称美国需保持在特定情势下诉诸武力的权利,而诉诸武力的正当性在于:“将自身约束于一套行为规范之中。即使我们面对的对手无视任何规则,美国仍必须在战争行为中树立规范典范。这种坚持正是我们力量的来源。”奥巴马在该讲话中援引了《日内瓦公约》,重申了其对禁止酷刑、关闭关塔那摩湾拘押中心的承诺,并将这些行为作为美国维护国际法治与人道价值的体现。

莫恩教授认为,奥巴马在此演讲中构建了为战争寻找正当性的新逻辑:美国并不承诺和平,但承诺将战争变得更“人道”。奥巴马将自己视为1901年诺贝尔和平奖得主、《日内瓦公约》的推动者亨利·杜南(Henry Dunant)的追随者。莫恩教授认为,这一姿态标志着国际人道法在美国军事政策中的深度嵌入。奥巴马所开启的是一个新的时代:战争不再以和平为目标,而是以“尽量减少暴行”为追求,实际上支撑并延续了战争本身。

▴

2009年12月10日

时任美国总统奥巴马在诺贝尔和平奖颁奖典礼上

2013年,奥巴马在美国国家国防大学发表了另一场关键演讲。此时,美国政府已系统推行无人机定点清除(targeted killing)政策,在全球范围以“反恐战争”为由频繁诉诸武力。在演讲中,奥巴马不仅重申其将战争“人道化”的承诺,还表示美国将在此类行动中采取比现行国际人道法更严格的作战标准,仅在“可以高度确认不会误伤平民”的情况下使用致命武力。莫恩教授指出,奥巴马政府对定点清除技术的制度化使用,标志着“人道战争”理念不断巩固,即使在特朗普当选美国总统后,该政策及其规范性承诺也并未被推翻。在演讲现场,一位美国和平主义者提出抗议:她公开批评奥巴马政府在打击恐怖主义的过程中对平民造成过大的附带伤害,认为其并未做到“足够人道”。莫恩教授指出,这一事件体现了和平主义话语本身的转变:从过去反对发动战争本身,转向以战争“是否足够人道”作为评判标准。奥巴马在演讲后段即兴表达了他对“永恒战争”(perpetual war)风险的反思。他警告称,大国在边缘地带持续卷入非国际性武装冲突,可能将国家拖入战略资源耗竭与道德合法性危机的境地,最终导致“帝国衰亡”。奥巴马以古罗马长期进行殖民战争为例,提醒听众警惕战争常态化所带来的结构性风险。莫恩教授总结:奥巴马通过将国际人道法纳入国家使用武力正当性话语体系,重塑了美国战争合法性的核心逻辑。这种将战争“规范化”而非“终结化”的转向,使美国军事干预不再以和平为终极目标,而以“更少暴行”为标准,由此开启了一个“人道战争”时代。

▴

国际法院巴勒斯坦咨询意见案庭审

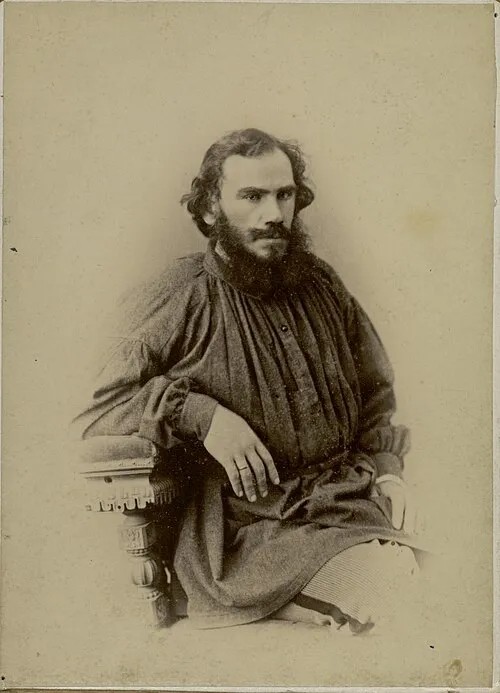

莫恩教授进一步展开了他对“人道战争”概念的分析和批评。他使用“被人道化的战争”(humanized war)一词,强调这种变化更多体现在暴力程度的降低,而非战争本质的改变。莫恩教授特别强调,国际人道法的影响不仅体现在构建战争合法性话语的层面,也塑造了战争的执行方式。回顾历史,尽管不同文明中曾存在约束交战行为的尝试,但直到19世纪中叶,以“减轻战争中的痛苦”为目标的体系性规范才首次出现,这正是1864年《日内瓦公约》的意义所在。他借用托尔斯泰在小说《战争与和平》中的角色安德烈王子的话指出:“人们总在谈论战争法和对伤者的人道关怀……这些都是骗人的鬼话。”托尔斯泰认为,此类规范并未消除战争,而是使战争更易被接受、更持久,从而陷入所谓“合法化暴力”的陷阱。莫恩教授进一步以“死刑改革”为例,类比说明“人道化”可能带来的意外后果。他指出,在美国,部分反对死刑的社会活动家选择不直接反对死刑本身,而是批评其执行过程的残忍,推动更“人道”的执行方式。这种策略虽然可能在短期内奏效,却也有可能使死刑制度更加稳固,从而更难被彻底废除。这种情形就是所谓的“倡导者的妥协”(advocates’ compromise):改革者意图降低制度的残酷性,反而在无意中增强了其合法性。另一种风险是所谓“受益者的虚伪”(beneficiaries’ bad faith)。托尔斯泰将战争与食用动物进行类比,批评那些并不反对肉食但主张“人道屠宰”的人。他认为,这种立场可能让公众对暴力行为失去警惕,因为它被包裹在人道的外壳之下,从而扩大了暴力的适用范围。在战争语境中,人们由于相信战争“更人道”了,反而失去了对战争本身的质疑。

▴

1868年写作《战争与和平》(War and Peace)的托尔斯泰

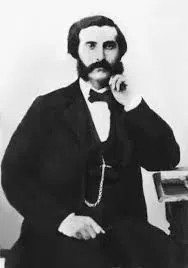

问题的核心并不只是“暴力”,更在于“支配”(domination)。暴力可以被规范、被“软化”,但支配关系可能通过更隐蔽、更持久的形式维系下去。莫恩教授借用托克维尔与福柯的观点指出,现代社会中的统治往往不再依靠公开的暴力,而是非暴力制度下的控制。他警告称,现代帝国可能正是借助“人道化”的手段,在看似合法、克制的表象下持续进行统治与干预。莫恩教授同时也指出,历史上并非没有人提出过不同的看法。例如,红十字国际委员会的联合创始人古斯塔夫·莫尼耶(Gustave Moynier)曾认为,1864年《日内瓦公约》的价值在于唤醒人类对“共同人性”的认同。莫尼耶相信,通过在战场上承认敌人的人性并限制交战行为,最终可以引导人们意识到杀戮的荒谬,从而迈向战争的废除。

▴

古斯塔夫·莫尼耶 (Gustave Moynier)

1826-1910

莫恩教授接着分析了为何“人道战争”这一概念直到20世纪后期才在国际法中真正成形。从1864年《日内瓦公约》到1949年《日内瓦四公约》的编纂,战争法的发展长期聚焦于战俘、伤者等问题,而非对战争本身进行规范。他指出,即使历史上存在相关的战争规则,这些规则通常也仅适用于“文明国家”(即基督教白人国家)之间,对于殖民战争或民族解放战争,人道规则往往不适用。莫恩教授认为,真正的转折点出现在20世纪70年代去殖民化浪潮之后。随着全球南方国家在国际社会中获得更多话语权,它们开始将“和平”作为首要目标,同时在现实中推动国际法规则的调整,以回应持续存在的大国干预行为。1977年,《日内瓦公约》两个附加议定书的通过被认为是一个历史性进展,首次明确禁止袭击非战斗员,并确立“比例原则”,要求攻击行为不得使附带损害超过预期军事利益。

▴

1947年11月,17个联合国成员国共同签署

《日内瓦公约》议定书

尽管美国至今未批准1977年《日内瓦公约》两个附加议定书,但莫恩教授指出,美国国内在上世纪70年代末至90年代初的确出现了一批推动国际人道法实践的行动者和制度力量。一方面,新一代人道主义组织开始以“战争中的法律义务”为标准监督国家的武装冲突行为;另一方面,美国军方内部也引入了大批法律顾问,专门评估军事打击是否符合法律规范。这些军事法务官并非象征性存在,而是扮演实质性角色。例如,在军事行动前,他们评估攻击行为是否合法、是否符合区分原则与比例原则,并判断其是否构成“合法军事目标”。莫恩教授指出,这种军事行动的“规范化”看似提升了战争的规范性,实则构成了另一种“倡导者的妥协”——即用法律语言规范战争的执行方式,却默认了战争本身的持续存在与扩张。他指出,1991年第一次海湾战争不仅是冷战后首场美国主导的全面军事干预,也是首场由非政府组织全程监测其国际人道法合规性的战争,更是军事法务系统在实战中首次广泛介入的案例。此后,美国战争行动中对国际人道法的依赖越来越显著,甚至演变为战场上的常规“合规程序”。这种人道化逻辑在“反恐战争”时期达到高峰。尤其是在奥巴马总统任期内,这一趋势更加明显。尽管奥巴马曾宣称将逐步结束伊拉克和阿富汗战争,并确实推动了美军的撤离,但他同时也用技术手段取代了传统驻军模式。他采用的不是大规模地面部队,而是更隐蔽的“轻足迹”战略:依靠无人机打击与特种部队执行全球任务。在奥巴马任期的最后一年,美国特种部队曾在超过70%的国家部署行动人员。这种“全球化战争”的新格局表明,战争虽然在形式上结束,但实质上却通过转型得以延续。

▴

Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War

Samuel Moyn

Picador USA 2022

莫恩教授指出,这正是他撰写《人道:美国如何放弃和平并重塑战争》一书的核心动因。在国际人道法的制度框架和“战争人道化”的话语掩护下,和平的政治目标逐渐消失,战争被重新定义为一种“可接受的、合规的”政策工具。在这种话语体系中,战争不再因其本身而受到道德谴责,相反,只要暴行被适度裁剪,战争本身似乎就不再被视为问题。

最后,莫恩教授将“人道战争”理念与当前的巴以冲突现实相联系。以色列其实早在美国之前就已经将军事行动制度化纳入法律框架。在新一轮巴以冲突爆发后,美国政府不仅重申以色列享有无限自卫权,而且只强调以色列遵守战争规则的重要性,这一立场本质上是奥巴马时代“人道战争”逻辑的延续。莫恩教授进一步指出,对国际人道法的主流批评往往集中于其“执行不力”或“条款不够完善”,但这类批评仍然停留在制度内部。更深层的问题在于:“人道战争”是否反而掩盖了权力结构的不对称问题?是否在道义上合理化了原本不应长期持续的控制关系?

交流环节

在交流环节,朱利江老师就国际人道法是否在实践中起到了合法化国家战争行为的作用提出疑问。莫恩教授回应称,尽管国际人道法表面上是一种对战争行为进行约束的法律制度,但是遵守这些规则的国家往往拥有对规则解释的主导权。以色列和美国在战争中所采取的“合法性论述”正是利用了这一逻辑,而这种“遵法即正当”的逻辑本质上可能掩盖了战争的根本非法性与暴力结构,甚至助长了战争的延续。

陈晓航老师从国际法史出发,观察到19世纪中叶的和平主义运动中存在非常清晰的“消除战争、维持和平”的目标,直接推动了国际仲裁运动和国际人道法的发展。一个值得探究的问题是,和平主义运动为什么在20世纪初期之后逐渐消亡,以及这种消亡给“人道战争”的固化产生了何种影响。莫恩教授对此回应称,20世纪国际和平机制(如国际联盟、联合国)的建立在形式上推动了和平,然而,国际联盟和联合国虽然以维持和平为目标,却同时保留了战争的合法空间,这可能让原本激进的和平主义被吸纳、驯化为国际机制中的一个温和派。

▴

活动现场

刘洋老师指出,在维护和平与限制暴力之间可能存在三种不同的关系模式。第一,维护和平与限制暴力可以并行不悖;第二,战争法本身具有嵌入与正当化暴力的倾向;第三,“人道化战争”与“消除战争”在根本上是相互冲突的。刘洋老师进一步援引国际法院关于巴勒斯坦被占领土问题的咨询意见,认为国际法院在尝试兼顾两种立场:一方面否定长期占领的合法性,另一方面又试图在现实占领条件下对占领行为设限。莫恩教授认为,他确实意识到“和平”与“人道化”之间的张力,在特定情境下可能存在两者并存的必要性。当确属合法使用武力时,仍需保有对战争行为的规范。但问题在于这种可能性往往被无限放大,以致成为对现状的辩护。

曹文姣老师从国际法演化视角出发,分析是否存在一种“从和平到人道”的整体转向。如果这种趋势真实存在,是美国主导的结果,还是其他国家或因素推动的?此外,军事技术的革新,尤其是“精准打击”能力的提升,是战争人道化得以实现的重要前提。汪家雨博士从传播学与国际法实践的角度出发。指出战争的正当化不仅是法律解释的问题,更关乎传播策略与舆论构建。以美国正义战争的话语实践为例,汪家雨博士指出道德话语与政治宣传在战争正当性建构中早已深度融合。

最后,段德敏老师总结,莫恩教授的著作对我们理解人道法与战争的关系至关重要,尤其是在国际局势空前复杂的当下,该书所提出的观点更加具有启发意义。本次论坛在切实的交流与对话中圆满结束。