2025年6月19日下午,“文研读书”第70期“意义之美:‘文学×思想译丛’新书发布座谈会”在静园二院208会议室举行。座谈会由北京大学中文系、比较文学与比较文化研究所张沛教授主持,北京大学中文系、比较文学与比较文化研究所张辉教授作引言,参与座谈会的还有商务印书馆郑勇副总编辑,北京大学外国语学院段映虹教授、高峰枫教授、谷裕教授、刘锋教授、纳海副教授,北京外国语大学欧语学院文铮教授,北京大学中文系吴晓东教授、高冀助理教授,清华大学中文系张颖教授,南京大学英语系但汉松教授,中国政法大学法学院郭逸豪博士,复旦大学外国语学院德语系李双志教授,中山大学外国语学院德语系陈郁忠副教授,南京大学艺术学院李茜副研究员,商务印书馆杭州分馆孙祎萌总编辑、郭心鹏编辑等十数位编者和译者。

译丛主编张辉老师首先致引言,表示本次活动同时意在庆祝北大比较所成立40周年,他诚挚感谢了各位嘉宾、译者和编辑,随后回顾了丛书的策划出版历程,说明了译丛题名和书目选择上的考虑。“文学×思想”中的乘号表示文学与思想的“天作之合”,一方面,真正的好作者从来兼具文学性和思想性,另一方面,文学和思想丰富甚至完善了彼此,使彼此如朱熹所说“向上有透处”,并真正触达“意义之美”。在目前已公布的书目中看似不乏文学上的“老问题”,但或许正是通过细读这些书,我们能够获得真正进入文学的正确方式,使我们不仅能够“进乎文学之中”,更能“出乎文学之外”。张老师最后对丛书第二辑的书目进行了介绍,重申了“观乎人文,意义之美”的愿景,并再次感谢各位读者、译者的支持。

▴

读书会现场

郑勇副总编辑首先祝贺了“文学×思想译丛”的出版,向编者、译者们“十年磨一剑”的坚持和努力致敬,回顾了自2023年6月接手本系列七部书稿以来的工作经历,并从出版人的角度讨论了“经典好书如何炼成”的问题,认为重要步骤包括精选原著、选择合适的译者、精心翻译和精编精校,而本套丛书完全符合这些标准,是一套学术精品图书。郑老师随后对丛书的关键词进行了解读:关注“文学”和“思想”的关系,是自80年代以来三联图书就具有的传统,而本套“文学×思想译丛”以文学为主要落脚点,同时传达出学人思想上的关照,在当今理论取代了文学本身的局面下,是对文学的一种坚守;而丛书的标语“观乎人文,意义之美”与丛书题名又有呼应:“人文”的内涵大于“文学”,“意义”的范畴则要小于“思想”,本套丛书正是要从人文的角度来谈论文学,谈论文学与思想的邂逅和碰撞。最后,郑老师表达了对译丛中更多好书的期待,预祝好书找到好读者、获得市场的青睐。

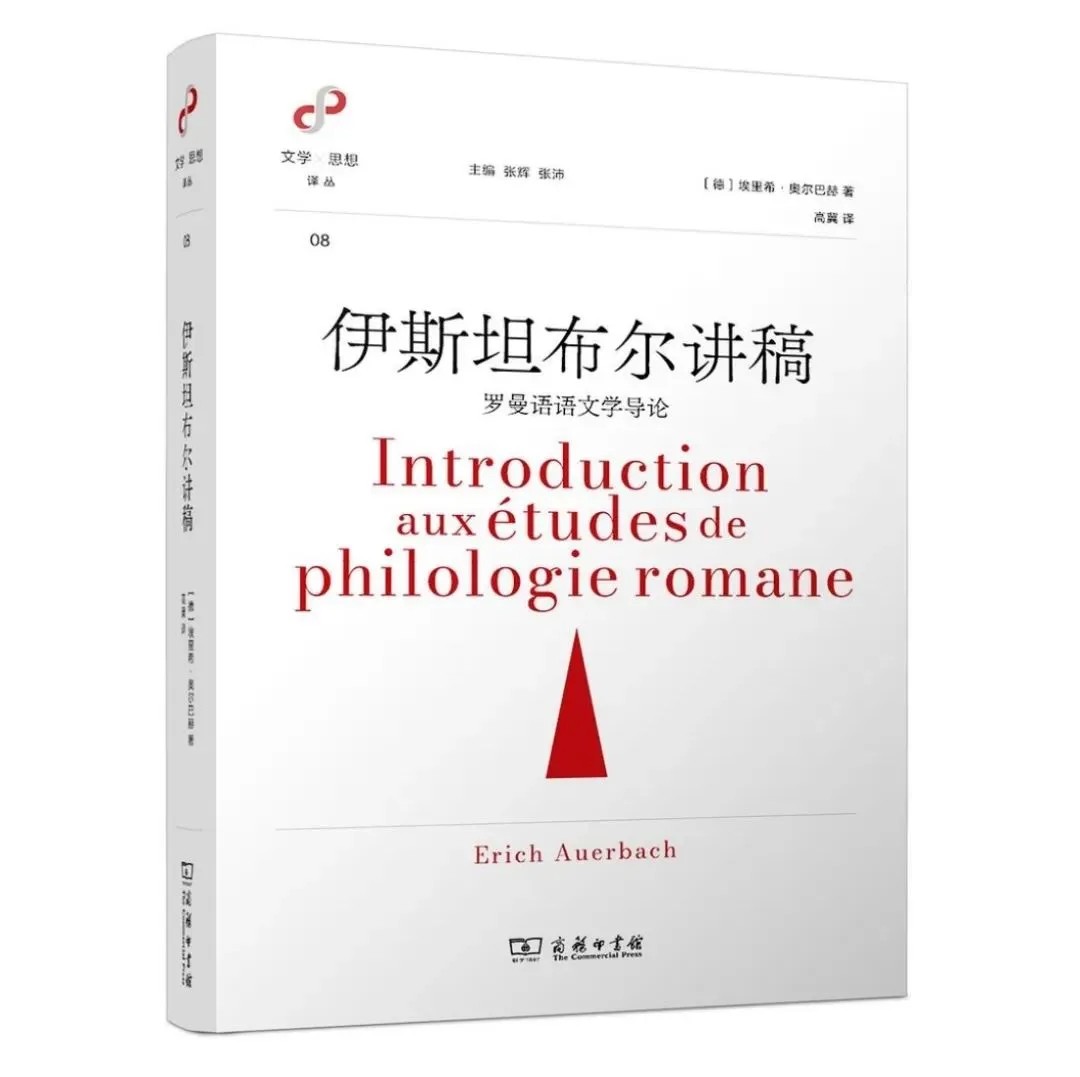

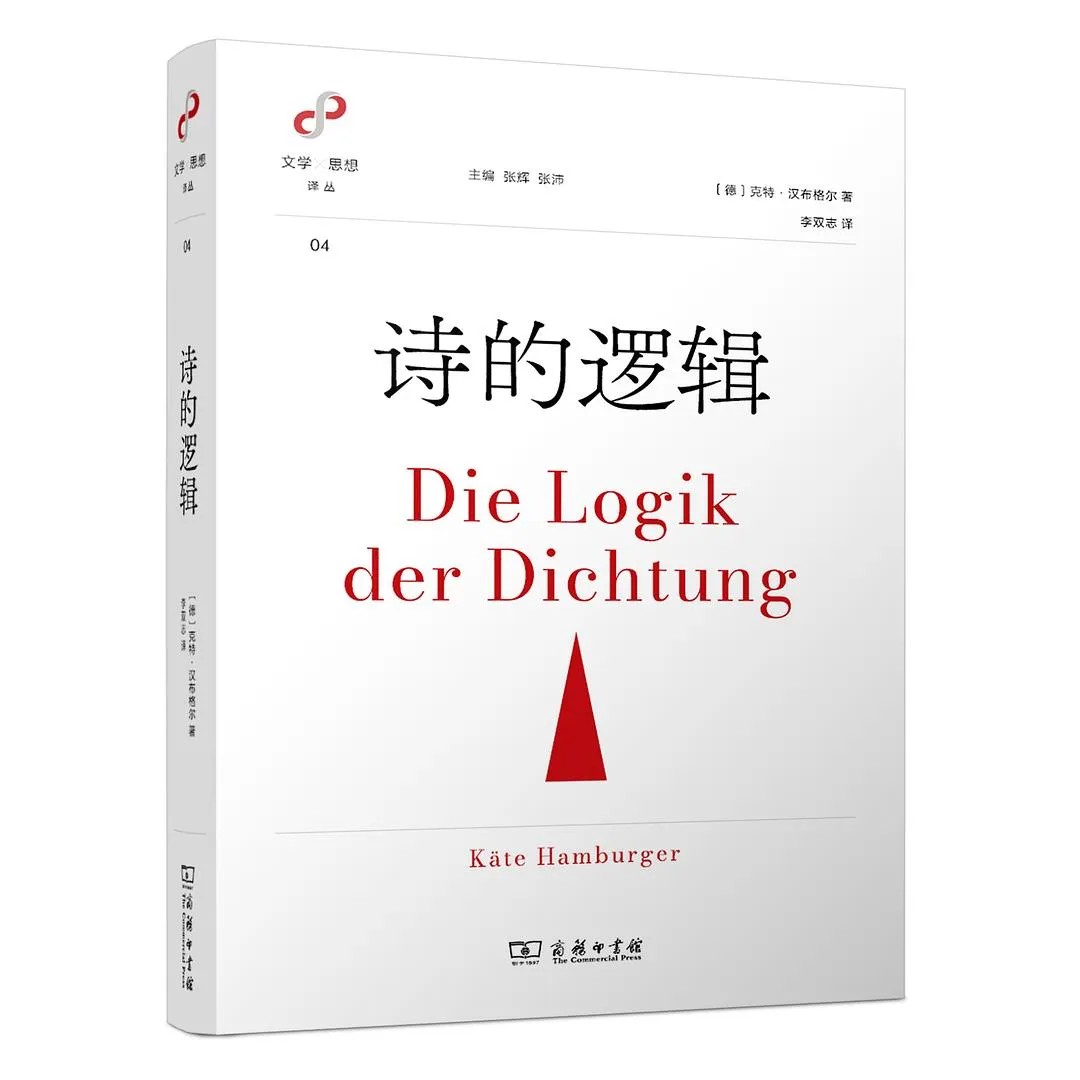

吴晓东老师围绕自身的教学实践和近期阅读丛书各部译后记的感受发言,首先感谢了译者的辛勤工作,指出本套译丛选取直面人类命运、直面现代思想的大书,为我们思考现代文学与思想的关系提供了范本。如果说“意义之美”中的“意义”源于思想,那么“美”就应当源于文学,而本套丛书正是从诗学的角度开拓了我们理解文学性的新视野,甚至可以说是重构了文学研究的一些基本范式,对此,汉布格尔所著《诗的逻辑》可以带来很大的启发,它提出了文学语言区别于日常语言、文学世界区别于现实世界的独特逻辑,将德国的文学现象学传统和诗学传统带入了吴老师的研究视野。《讽喻》和《讽刺的解剖》两本著作也为吴老师近年关注的反讽和讽喻的诗学议题提供了有启发性的理论基础。最后,《伊斯坦布尔讲稿》为我们全面了解语文学方法提供了很好的范例,因此吴老师非常期待第二辑,尤其是其中两本奥尔巴赫著作的问世。

▴

《伊斯坦布尔讲稿:罗曼语语文学导论》

[德] 埃里希·奥尔巴赫 著,高冀 译

商务印书馆,2025年4月出版

刘锋老师在发言中重申文学与思想的关联,说明了两种关联形式:一是文学应当承载思想,虽然新批评等流派排斥外部视角的研究,但新批评发端之始并不摒弃作为文学作品之外部要素的思想,如阿诺德就特别强调文学和思想尤其是和文学作品的道德意涵之间的关联,而正是批评成为了文学和思想之间的中介。但是,承载思想的文学不能废弃文学的形式。二是许多文学家本身也是思想家,如弥尔顿、笛福、雪莱、柯勒律治等,他们的作品不仅体现了文学价值,也承载了深刻的思想。以柯勒律治为例,他所有的写作中,严格意义上的文学作品其实是少数,更多的是一种非虚构散文,用于表达他的宗教、政治等观点,这些作品因其修辞的张力和语言的复杂性,与普通的论述类作品区别开来,仍可以归入文学作品的范畴,因此刘老师主张更多地将这些文学家兼思想家的作品吸纳进“文学×思想译丛”。

高峰枫老师首先向丛书主编张辉、张沛老师致敬,认为丛书书目甄选恰当,在当前学术研究的产业化和职业化导致很多不成熟作品出版的背景下,选出这些出自名家、饱含学术心得或忧患意识的作品,是特别有价值的。高老师随后从文学批评的角度阐发了对“文学×思想”的理解,认为文学批评离不开从文本到思想性、从描述性的文字到理论性的文字的过渡,这一过渡的实现过程是特别重要的:批评者必须摒弃蛮横的解读方法,力图以流畅的方式,弥合文学文本到宏大理论之间的鸿沟。在这方面,奥尔巴赫在《摹仿论》中采用的解读方法是很好的榜样,本套译丛也收录了他的《伊斯坦布尔讲稿》,该书从目录、校勘等处理古代文本的基本方法讲起,接着又讲欧洲历史、语言学和文学史,这些最基本的文科训练,都是进入语文学的必备工作,因此该书对我们掌握语文学这一处理复杂文本的基础方法具有示范作用。高老师最后呼吁学者回归经典,抵御当下光怪陆离、浮躁的研究风气,建立对学术研究的信心和根基。

谷裕老师首先指出,德国学界有强调文学与思想关系的传统,自二战以来长期坚持以思想史研究作为文学研究的路径。本套丛书的意义在于,一方面,在外国文学研究进入瓶颈的当下,回归经典作品能对我们有所启发;另一方面,二战后至80年代新理论出现前这段时间的经典研究先前未能得到国内图书市场的关注,而本套丛书填补了这一空白。谷老师随后结合自己对德语文学尤其是近期对17世纪巴洛克文学的研究,谈了阅读译丛中《诗与非诗》、《自然权利与美国想象》、《诗的逻辑》和《伊斯坦布尔讲稿》几部作品的感受,特别指出德语中的“诗(Dichtung)”是虚构的意思,因此“诗的逻辑(Die Logik der Dichtung)”实为“虚构的逻辑”。最后,谷老师感谢了主编和译者的工作,表示译文细致、流畅,而且符合原作者的语言风格,在翻译的“信”上取得了高度成功。

▴

《诗的逻辑》

[德]克特·汉布格尔,李双志译

商务印书馆,2025年出版

段映虹老师谈论了本套译丛带来的几点启发:第一,选入译丛的许多作者都生活在19世纪末至二战后的这段时期,国内先前缺少对这些“不古不今”的作者的介绍,而实际上他们不仅在学术思想上给我们很多启发,他们对欧洲文化的危机具有高度敏感,对欧洲文学、思想和精神的传承自觉承担责任,更令我们动容。例如加缪除文学作品外,还写了大量的随笔,来谈论欧洲文化的危机和欧洲思想的重建,这启发我们主动将西方文化促进对中国传统文化的理解。第二,《伊斯坦布尔讲稿》一方面体现出语文学的重要性,另一方面也体现出了常识在文学研究中“点石成金”的作用,这是当下时常被遗忘的;而《伊斯坦布尔讲稿》作为奥尔巴赫的授课记录,也有教学上的借鉴意义。段老师最后肯定了本套译丛尤其是《伊斯坦布尔讲稿》作为研究型翻译的高质量。

文铮老师回顾了自己与北大比较所结缘的过程,并感谢两位主编和商务印书馆的工作。在中国,意大利的学术和文学远不如其文化知名,但意大利不仅本身具有深远的语文学传统,而且与中国有很深的关联:中国最早以知识和学术为目的的翻译也与意大利有关,即利玛窦与徐光启合译《几何原本》,这同时也是合作翻译传统的起源;另外,但丁对鲁迅有着深刻的影响。本套丛书中,克罗齐的美学著作最早已由朱光潜译入中文,并为朱光潜的美学思想提供了基础;文老师正在翻译的卡尔杜奇则影响了艾略特、博尔赫斯和未来主义的许多作家,这两位意大利学者都十分契合“文学×思想”的主题,而且其著作言之有物,其中体现的批判性的自由主义精神,反映出意大利现代性精神中的张力,也启发我们:文化的复兴既需要诗性的想象,也需要思想的清醒。

▴

焦苏埃·卡尔杜奇,意大利诗人,

1906年诺贝尔文学奖得主

张颖老师首先探讨了AI对翻译行业的影响,提出在新的技术环境下,我们必须更谨慎地选择翻译篇目,更要在术语、风格等方面仔细斟酌,以回答“我们希望什么样的汉语出现在学术史上”这个问题。作为美学研究者,张颖老师对克罗齐《诗与非诗》译本的面世感到非常激动。《伊斯坦布尔讲稿》也引发了张颖老师的思考,她认为译本所采用的书名比起原书名(“罗曼语语文学导论”)更能引发丰富的联想,书中不仅提供了对语文学基本概念的深入理解,而且即使没有语文学背景,也能领会到语文学在哲学传统中的重要作用。奥尔巴赫以语言学为基础的语文学方法中有意识地专注于langage,而不是索绪尔强调的langue,因而这种语文学方法必须强调历史维度,关注人类语言各种活动的总和,也就对当时流行的共时的语言文化提出了温和的批评。由此张颖老师联想:奥尔巴赫会如何将60年代兴起的法国结构主义续写在罗曼语语文学的学术脉络上?

但汉松老师结合自己参与学术丛书编译的经历,认为学术翻译具有生长性和事件性,译入中文的学术著作可能对后续的学者产生不可估量的影响,因而译书好比种树,而且可能产生里程碑效应。本套丛书选择的都是研究型译者,精通多种语言且愿意独立承担厚重学术专著的翻译工作,扎实的专业背景给译作质量提供了保证。在书目选择上,出版这些在过去几十年里被学术界忽视的作品不仅体现了两位主编的学术趣味,更旨在纠正后现代理论大行其道造成的局限,重新将这些重要作品引入当今学术视野中。长期以来存在一种将文学视为思想之附庸的趋势,而“文学×思想”表明,文学不只是被思想决定和影响,正如祖克特在《自然权利与美国想象》中表明的,文学就是思想,甚至就是行动,是一种政治思想的实践。不过,重新引入这些作品并不意味着树立新的尺度,而是将它们作为引发新思想的触媒,促进中国学者提出新的观点。

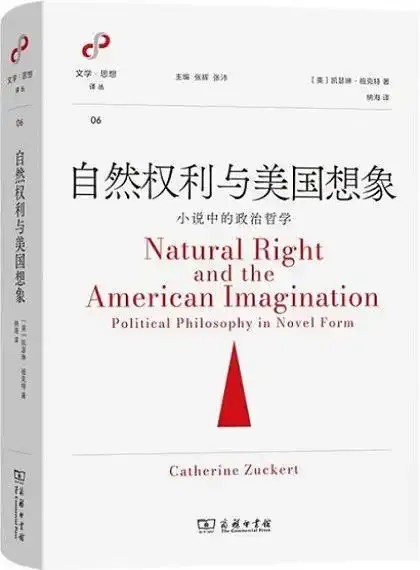

▴

《自然权利与美国想象:小说中的政治哲学》

[美]凯瑟琳·祖克特 著,纳海 译

商务印书馆,2025年4月出版

译者发言环节中,《诗的逻辑》译者李双志老师指出该书反映出思想史语境下的文学思考,这种思考方式具有德国特点,与克罗齐、奥尔巴赫等的文学讨论很不相同,但正是这些不同的作品对读之下,书丛形成了一个星丛。《诗的逻辑》不仅展示了文学本体论在50年代、60年代的顶峰状态,也因其开放性,能与当下各种媒介形式的叙事功能和虚构本质相联系,这正是经典作品所具备的特质。李老师引用书中的一段原文为发言作结并呼应座谈会主题:“所有的现实都只是存在而已,文学提供了非现实,非现实才让我们发现了意义,而有意义的东西才会是美的。”

《自然权利与美国想象》译者纳海老师介绍了自己与商务印书馆的渊源,分享了首次进行学术翻译的体验与挑战。这部著作出版于90年代,其两个标题分别回应了此前几十年激烈讨论过的问题:小标题“小说的形式呈现的政治哲学”表明,作者祖克特并未受到诸多新理论及其带来的不确定性的羁绊,而是能够清晰地阐明本书的意义;而书名“自然权利与美国想象”则对应法理学和政治哲学上对于权利问题的新讨论,反映出祖克特对于施特劳斯学派的坚持。祖克特清晰、简洁的语言直接、勇敢地表明了所想,这种风格也带来了翻译上的难度。纳海老师还解释了natural right的译法:自然权利是祖克特论证的起点,而自然正义则是论证所要达到的最终境界。

《讽喻》译者李茜副研究员引用“思想的再现及其图像史”概括该书内容,这是布鲁姆为该书作序时的提法。这一说法首先呼应了“文学×思想”的主题,即文学和思想从未彼此分离,而一直是编织在一起的。在一个讽喻占据主导地位的时代,文学还要承担给观众提供视觉想象力的功能,例如在从莎士比亚时代到19世纪的文学作品中,可以看到大段关于自然风光、外部环境等的描述性文字,借助讽喻,这些描述又不止提供了视觉效果,而成为了意义承载的方式之一。在今天这个图像爆炸的时代,文学所能提供的视觉想象力看似被其他媒介代替了,但文学仍在表达一些人们可能未曾想象过的视觉方式,而这种表达又重新成为了意义构成的一部分。

《精神的发现》译者陈郁忠老师首先介绍了本书作者斯内尔,他有深厚的古典语文学背景,曾师从维拉莫维茨等名家,但认为他们的工作集中于文本校勘、未能触及思想层面而感到失望。他的博士论文探讨了前柏拉图哲学中的概念的使用和历史变迁,后期的编纂工作也体现了他通过思想分类而非仅通过语言风格来进行校勘的独特方法,这种方法在语文学和哲学之间架起了桥梁,虽然在当时不被接受,但对后世研究有着开风气之先的作用。在翻译中,斯内尔“用希腊人的方法方式去理解希腊人”的主张给了陈老师很大启发,他提醒读者关注书中的语文学研究实例,尤其是注释部分中的实例。

▴

读书会现场

《伊斯坦布尔讲稿》译者高冀老师回顾了翻译本书的缘起,表示赞同先前各位老师的观点,即本书通过从语言到文学的路径,展示了合格语文学者必备的基本素质。他首先谈了本书和《摹仿论》的对照关系,认为本书更多地体现了维柯影响下书写历史的写法,这一意义上可以说本书是对《摹仿论》的补充。本书还有一种常识的眼光,甚至于英译本因认为常识不必翻译而省去了本书的第一部分,但这种回归常识的做法实为微言大义,体现出奥尔巴赫深厚的学术底蕴,且某些判断看似老生常谈或大开大合,但却能给人新的启发,例如书中对拉伯雷、对《罗兰之歌》的判断。

《诗与非诗》译者郭逸豪老师回顾了与北大中文系、与克罗齐的渊源,指出意大利文学在意大利国家共同感的形成中有重要的作用,克罗齐在编写杂志《批评》(Critica)时也写了很多关于意大利文学史的内容,其初衷正在于此。郭老师还介绍了关于克罗齐的五点批评,例如认为他反对意大利学院派的哲学语言、对于人类精神活动的区分太粗糙、研究脱离语境等,指出通过这些批评,可以全面地展现克罗齐的形象。

最后,商务印书馆的孙祎萌编辑回顾了本译丛选题策划的历程,郭心鹏编辑分享了参与本套丛书编辑工作的经历和感悟。主持人张沛老师宣布本次座谈会圆满结束。