2025年6月3日下午,“文研讲座”第382期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“谁是受害者?国际关系中的伤害叙事和情感政治”。本次讲座主讲人为加拿大多伦多大学历史系副教授陈利,主持人为北京大学法学院长聘副教授章永乐。

讲座伊始,主持人章永乐老师首先对陈利老师进行了介绍。章老师指出,陈老师本次讲座的主题与当下国际形势高度契合,特别是特朗普政府的贸易政策以及巴以冲突中各方所展现的“受害者情结”,并提到陈老师将从“受害者政治” (Politics of Victimhood) 这一学术概念入手,进行深入剖析。

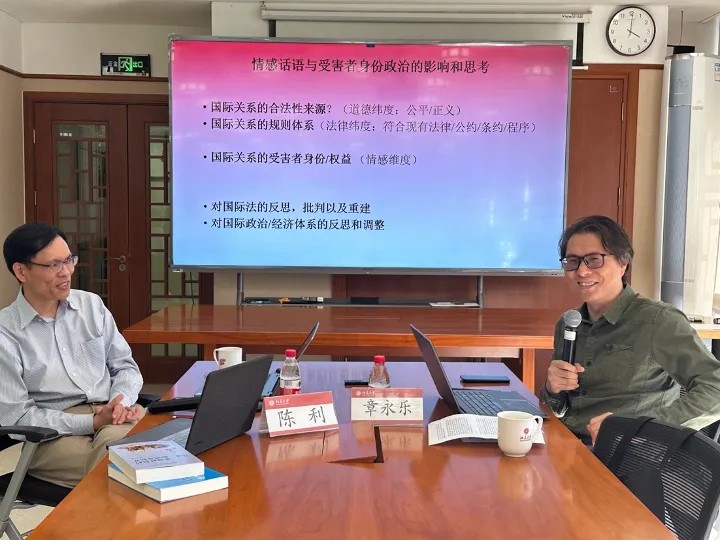

▴

陈利老师在讲座中

陈利老师感谢了主持人的介绍与北大文研院的邀请,并提到此次讲座旨在探讨“伤害话语” (injury discourse) 和“受害者身份”在国际关系中的复杂意涵,及其对理解当前国际关系和政治的现实意义。陈老师首先以特朗普政府自其第二任期开始以来所推行的一系列激进对外贸易政策作为切入点,深入阐释了“美国是全球化受害者”这一核心叙事框架在具体政策中的运用和体现。在特朗普政府针对众多国家发起贸易战和强征“报复性关税”等一系列政策的背后,贯穿着一种根深蒂固的“受害者叙事”。早在2016年总统竞选期间,特朗普便公开指责中国在贸易上“强奸了” (Raped) 美国。这种极具煽动性的言辞,通过“Rape”一词所具有的剥削、不道德利用以及情感上的强烈冲击力,有效地调动了部分选民的情绪。

▴

2025年4月3日,特朗普展示美国与多国相互税率

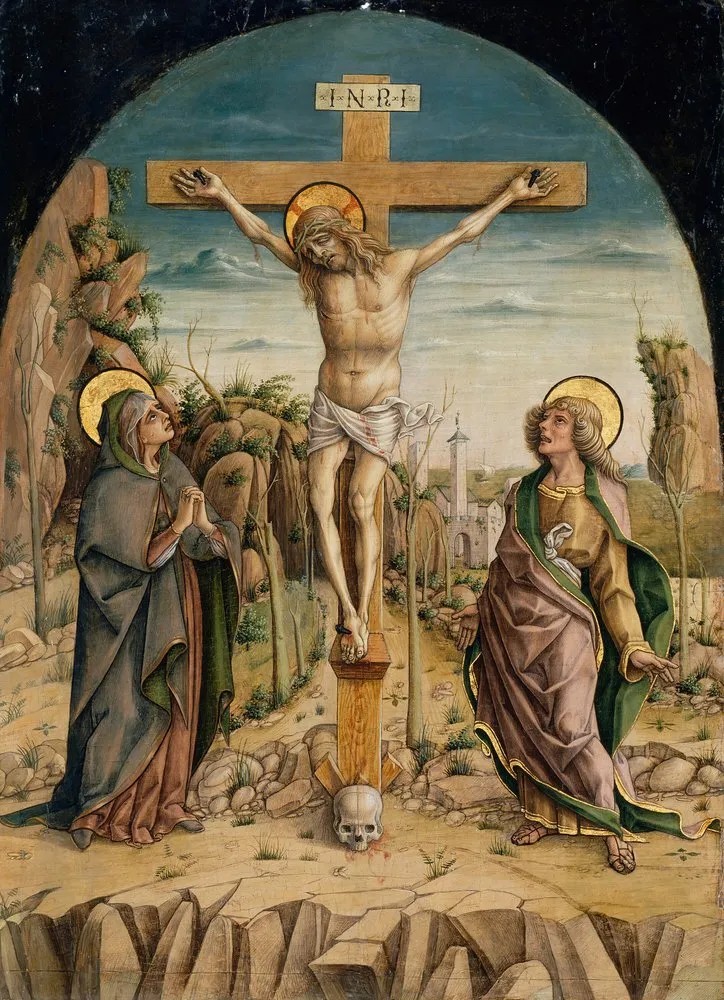

紧接着,陈利老师从更为宏观的理论层面,深入剖析了“伤害话语”(injury discourse)与“受害者身份”的建构过程及其在历史与现实中所承载的多重复杂意义。首先,在宗教与文化层面,陈老师以基督教中极具象征意义的耶稣受难像为例进行阐释。耶稣作为苦难的承受者和替人类牺牲的象征,其受害者的形象不仅在教义上具有救赎世人原罪的意义,更在文化心理上深刻地反衬出加害者的邪恶与受害者自身的无辜和善良。其次,在道德层面,受害者的身份几乎可以自动地为其确立道德上的合法性与崇高地位。这种将加害者与受害者在道德和法理层面进行二元对立 (dichotomization) 的逻辑建构,正是理解和解构“受害者政治”运作机制的关键所在。再次,在法理层面,陈老师特别强调,“受害者身份”的构建起到了关键的桥梁作用,巧妙地联结了争议性政策与法律合法性之间的鸿沟。

▴

《耶稣受难图》

卡洛·克里维利(Carlo Crivelli)

在回顾近现代国际法史和国际关系史的演变时,陈老师进一步揭示了“伤害话语”的深远影响。早在十五、十六世纪,国际法的奠基人便已开始将“伤害”作为核心概念融入其理论建构之中。荷兰的胡果·格劳秀斯 (Hugo Grotius) 在其经典著作《战争与和平法》(On the Law of War and Peace) 中系统性指出,自卫、为弥补已遭受的损失、以及因过去所受到的侵害而采取惩罚性措施以避免未来再次受到伤害,是发动“正义战争” (just war) 的三大核心理由。值得注意的是,不仅是已经发生的实际伤害,即便是“伤害的威胁” (threat of injury),也被视为采取先发制人军事行动的合法依据。

至迟到十八世纪中期,国际法理论中已经牢固确立了通过声索伤害赔偿,将预防性或报复性的战争行为转化为受害者不容置疑的“自然权利”的观念,这一围绕“伤害”与“正义战争”的话语体系深刻地塑造了十五世纪以来西方殖民扩张的历史进程。

早期的欧洲殖民国家在向全球扩张的过程中,经常宣称其在非基督教世界享有一系列所谓的“自然权利”,例如自由贸易、自由旅行和自由传教的权利。当这些“权利”的行使遭到当地原住民的抵抗或拒绝时,便被殖民国家解读为对其构成了实质性的“伤害”,从而为其发动所谓的“正义战争”提供了看似合理的借口。

此外,西方殖民强权还发展出一种更为复杂的理论,即声称目标对象对“人道”或“全人类”造成了伤害,这种伤害也间接地对“以捍卫人类为己任”的西方强权国家构成了侵害,从而为后者代表第三方进行武装干涉提供了法律权利和道德义务。这种理论,陈老师称之为“次生伤害” (secondary injury),与直接针对自身的“原生伤害” (primary injury) 相对应,后来成为了20世纪70年代兴起的人权干预外交政策重要的思想和法学理论源头之一。

▴

西方国际法奠基人之一胡果·格劳秀斯 (Hugo Grotius)

陈利老师进而深入探讨了启蒙运动时期的情感主义思潮如何发生嬗变,逐步演化为一种他称之为“情感帝国主义” (sentimental imperialism) 的现象。十八世纪的亚当·斯密 (Adam Smith)、大卫·休谟 (David Hume) 等启蒙思想家在其著作中反复强调“同情”(sympathy)是内在于人性的基本能力,这与当时方兴未艾的自由主义思潮紧密结合,共同催生了所谓的“情感自由主义”(sentimental liberalism)。然而,这种情感自由主义在帝国扩张的背景下逐渐发生了质变。比如,约翰·斯图亚特·密尔 (John Stuart Mill) 在《文明》(Civilization; 1836) 一文中认为,现代西方文明区别于其前现代阶段以及同时代的“野蛮他者”的一个重要标志,就在于文明的民族能够远离痛苦的场景及其对人性的负面影响。密尔在其著名的《论自由》(On Liberty; 1859) 等著作中,更是将中国作为一个缺乏自由个性的负面典型,用来反衬和论证其关于西方现代主体性与自由的理论建构,并为英国等所谓的现代西方国家的扩张政策和“文明使命”(civilizing mission)提供道德和法律依据。

在这一情感帝国主义的形成过程中,西方通过不断强调和放大中国等非西方国家的法律与社会的“野蛮性”,来反向论证自身文明的优越性,这也使得西方列强在处理对华关系时很少直接以军事或政治强势作为其政策的唯一或主要依据,反而更倾向于将其政策表述为防止对生命、财产、条约权利或民族情感造成“伤害”而不得不采取的必要措施。

随后,陈利老师深入剖析了“伤害话语”背后的权力政治及其所导致的对人类生命与苦难的区别对待。陈老师指出,这种对伤害和生命是否“值得哀悼”的不同表述和等级划分,往往使得强权国家即便在损害弱小民族利益的情况下,也能有效地操纵“伤害话语”。

例如,在第二次鸦片战争期间,马克思 (Karl Marx) 尖锐地揭露了英军以“中国人的侵略行为危及英国人的生命和财产安全”为借口,炮轰广州城内无辜平民的暴行。此外,义和团运动之后,一名德国士兵在其家信中详细描述了外国联军如何残忍虐杀中国战俘,信中提到其背后的考虑是因为“中国人不受国际法的保护”。这些例子深刻揭示了殖民主义的伤害话语如何通过将“他者”非人化,来为自身的残暴行径制造心理和道义上的合法性,并系统性地将中国等非西方国家排除在所谓的“文明世界”和国际法的保护之外。

▴

2023年10月24日,以色列空袭加沙后,

一名巴勒斯坦男子抱着一名受伤的儿童

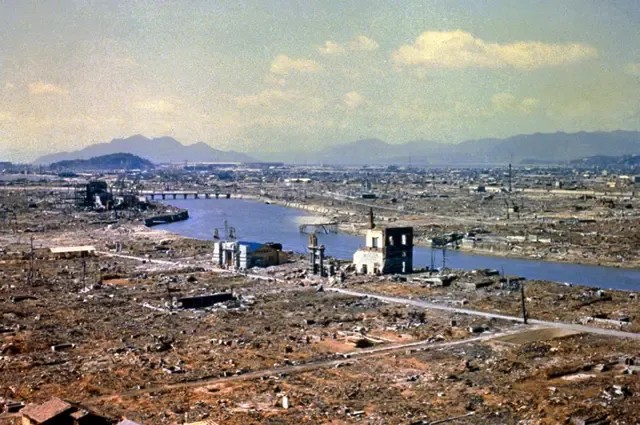

陈老师进一步将视野拓展至二十世纪及当代,分析了“伤害话语”和“受害者政治”在不同国际冲突和国家叙事中的延续与变异。他首先提到了战后日本的国家叙事。日本一方面否认或淡化其战争罪行,另一方面则通过反复强调其作为广岛和长崎原子弹爆炸的受难者身份,将自身塑造为世界上唯一遭受过核武器攻击的民族。这种叙事策略,巧妙地模糊乃至掩盖了其加害者身份。与之类似,作为当代唯一超级大国的美国,在经历了9·11恐怖袭击之后,也迅速将自身定位为受害者,并以此为名发动了全球范围内的“全面反恐战争”,在南亚和中东等地区造成了数以百万计的平民伤亡,而这些巨大的生命代价在美国的官方话语中,往往被轻描淡写地称为“附带损害” (collateral damages)。在当前仍持续进行的重大国际冲突,特别是俄乌战争以及巴以冲突中,双方也都积极构建并传播自身的“受害者叙事”。例如,乌克兰方面强调其国家主权和领土完整遭到俄罗斯的公然侵犯;而俄罗斯方面则声称,北约的持续东扩威胁其国家安全。在巴以冲突中,以色列方面强调其民族历史上遭受反犹太主义的深重苦难;而巴勒斯坦方面则强调自“灾难” (Nakba) 以来,数十万巴勒斯坦人流离失所,家园被占领。陈老师引用西方主流媒体提供的最新数据指出双方伤亡人数的巨大差异,以及国际法原则上对这种不成比例的报复行为的质疑。面对这些冲突,国际知识界的立场分化以及主流媒体在信息传播中的选择性报道,也反映出“伤害话语”和“受害者政治”在当代国际关系中依然发挥着强大而复杂的作用。

各方都积极利用“受害者叙事”来争夺道德制高点,但这往往也加剧了彼此之间的矛盾和不信任。在此过程中,“谁有资格成为受害者?”“受害者的报复行为应当遵循何种限制?”以及“究竟应当由谁来对这些行为进行裁判和仲裁?”等根本性问题,在现实的强权政治博弈中往往难以得到公正和有效的解答。

▴

原子弹爆炸后的广岛

最后,陈利老师对本次讲座的核心议题进行了进一步分析和总结。他引用朱迪思·巴特勒(Judith Butler)在《脆弱生命》(Precarious Life) 一书中的观点,指出我们不应轻易让自身的损失或所遭受的伤害,演变成采取无休止攻击和暴力行为的理由;相反,我们更应该从痛苦和悲伤的经历中学会体认人类共通的谦卑、脆弱和相互依赖。陈老师提醒大家,对历史伤害话语进行反思时,必须警惕其可能产生的“排除和隐藏”的后果,尤其是要避免试图通过“沉浸于”过去的创伤来寻求和构建当下的“主权主体性”。这并非是在建议人们忘记或抹掉历史上种种不公,而是强调:我们铭记历史的根本目的,不应是将历史创伤转化为定义当下身份认同和未来政治目标的决定性因素,而是要努力打破历史的束缚,并积极行动,以防类似的不公和悲剧在未来重演。

另一个值得注意的问题是,现代媒体的传播方式可能使得观众在目睹远方苦难影像后,仅产生短暂的情绪波动而缺乏采取实际行动的动力,这种情感更接近汉娜·阿伦特所说的“怜悯” (pity),即“感到遗憾却自身并未受到深刻触动”,而非“同情”(sympathy/compassion)。陈老师指出,如果公众能够开始对这些政策、话语及其背后所隐藏的理论体系、道德逻辑和法律依据进行更加深入和批判性的思考,至少将有助于我们更清晰地识别和看透许多表面现象。

▴

Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence

Verso,2020

在与谈环节,章永乐教授首先对陈利老师的讲座给予了高度评价。章老师进而提出,陈老师所讨论的欧洲近代的“情感帝国主义”主要是在基督教文化传统中孕育发展的,而当代如犹太复国主义所激发的情感模式可能源于不同的宗教传统,两者之间可能存在差异。陈利老师在回应中感谢了章老师的点评。他认为,无论是何种文化或宗教背景,“受害者政治”的运作往往伴随着对既有道德和法律框架的“悬置”或“选择性应用”。他回顾了鸦片战争等历史案例,指出即便是强权如英国,也极力将自身行为表述为对“伤害”行为的回应。

▴

陈利老师与章永乐老师展开讨论

接着,与会师生围绕受害者身份的防御功能、福山 (Francis Fukuyama) 提出的“怨恨政治” (politics of resentment)与“受害者政治”的联系、本项研究的学科和方法论等问题展开讨论。整个问答环节气氛热烈,与会师生围绕讲座主题进行了富有启发性的延伸讨论,讲座至此圆满结束。