2025年5月26日下午,“文研讲座”第380期、“当代法国思想”系列讲座第四讲“夜间对话:布朗肖与海德格尔”在北京大学静园二院208会议室举行。此次讲座由南京大学艺术学院助理教授尉光吉主讲,中国人民大学哲学院教授、文研院邀访学者张旭主持并评议。

尉光吉老师在本次讲座中围绕“布朗肖与海德格尔思想比较”这一主题展开了深入阐述。他首先简要介绍了两位思想家的背景:布朗肖是20世纪法国著名的文学评论家和哲学思想家,以对文学、语言和存在问题的独特探讨著称;海德格尔是20世纪德国重要的哲学家,其存在主义思想对语言、本真存在等问题有深刻影响。尽管两人所处领域不同,但他们的思想在诸多根本问题上形成了耐人寻味的对话,尤其是在语言、沉默、死亡和等待等主题上展现出可比较的维度。将布朗肖和海德格尔的观念放在一起考察,能够更清楚地看出两者思想的异同及其各自的深度。所谓“夜间对话”象征着两位巨匠在思想的暗夜中进行的交流——不是现实场合的辩难,而是一种在沉静夜色中的隔空对话,体现出思想在幽暗处碰撞出火花的过程。

▴

尉光吉老师在讲座中

讲座伊始,尉光吉老师从“夜”的意象切入,比较了两位思想家对于“黑暗”与“隐秘”的论述。布朗肖在其文学作品和哲学随笔中多次提及“夜晚”的意象:他将文学创作比喻为在永恒的夜晚中展开的一场对未知的探寻,认为真正深刻的文学体验发生于语言无法照亮的“他者之夜”,正如布朗肖所言:“夜晚意味着语言的界限——在此界限之外,一切意义归于沉寂。”海德格尔同样关注“夜”与“隐蔽”的主题。在其哲学著作中,海德格尔以“遮蔽”与“澄明”来描述存在的显现过程:存在并非始终处于光亮之下,反而常常隐藏于“晦暗”之中,等待着被照亮的契机。海德格尔曾用诗意的语言谈到“世界之夜”的降临,暗示现代世界中存在意义的失落与遮蔽。然而,正是在这种黑暗中,人才能追问存在的真谛。当海德格尔说“黑夜向我们展现了光明所无法企及的维度”时,实际上表达了与布朗肖类似的洞见:唯有经历思想的暗夜,才能迎接真理之黎明。

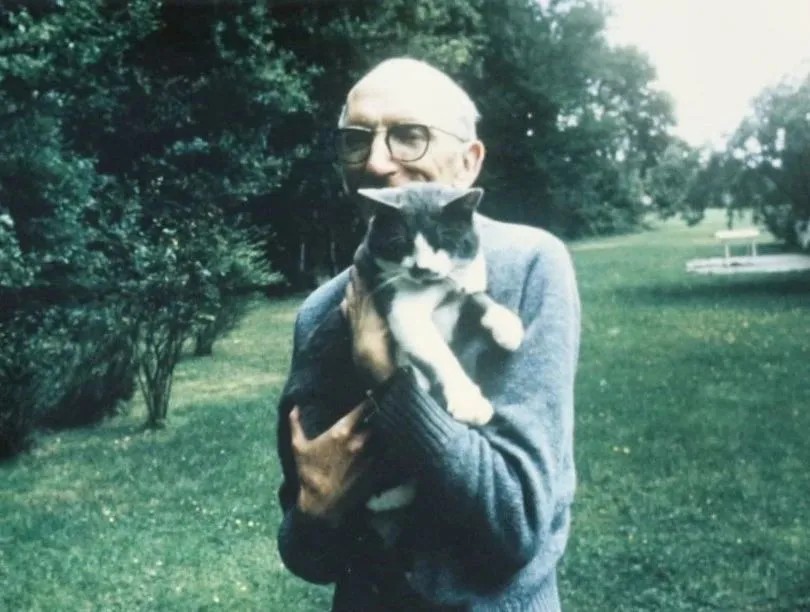

▴

马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1889.9.26—1976.5.26)

尉老师首先讨论了两位思想家对“语言”的理解与定位。他强调,海德格尔将语言视为存在之显现的场域,并指出“语言是存在的家园”。在海德格尔看来,语言并非仅仅是交流工具,而是人通达存在真理的途径;通过语言,存在者(此在)才能让存在的意义得以揭示。海德格尔区分了日常的“闲谈”(Gerede)与真正的“言说”(Rede):前者是漫无目的的交谈,常会遮蔽存在的真相;后者则指向对存在的揭示和本真的领悟。在这一点上,海德格尔尤为推崇诗意的语言,认为诗歌等创造性的言语能够触及存在的本质。

相较之下,布朗肖对语言的看法显得更为复杂和悖论。他认为语言(特别是文学语言)拥有某种自身的生命和力量。当作家进行写作时,语言仿佛进入了一种自行运作的状态:作者的个人声音逐渐隐去,取而代之的是一种无人称的、客观的“言语”在述说。由于语言永远无法完全把握死亡等极限经验,文学的言说便成为一场无尽的追寻。在这个过程中,语言似乎既创造意义又不断消解既有意义,最终趋近于沉默和空白。因此,在语言问题上,海德格尔和布朗肖都超越了工具化的看法,都把语言提升到对存在意义的思考层面,但前者更强调语言揭示真理的一面,而后者则揭示出语言走向自身极限(趋向沉默与虚无)的一面。

▴

莫里斯・布朗肖(Maurice Blanchot, 1907-2003)

接着,尉老师深入比较了二者对于“沉默”的理解。他指出,海德格尔和布朗肖虽然都重视沉默在思想和表达中的作用,但其意涵截然不同。对于前者而言,沉默是一种积极的存在状态,是语言和思考的一种特殊方式。在《存在与时间》中,海德格尔将“沉默”视为真正深入领会存在时可能采取的态度:当语言不足以表达对存在的领悟,人可以通过保持沉默来避免流于表面的闲谈,从而更本真地敞开于存在本身。换言之,沉默并非空无,而是孕育意义的沉潜状态。

而在布朗肖看来,沉默并不是为了期待某种意义的最终出现,相反,它标示着意义的消散和语言的尽头。布朗肖经常描述一种极限体验:当我们推进语言到达极致时,所面对的是无言的沉默——一种既非充满秘密也不预示启示的状态,而是意义归于虚无、无法言说的“空白”。这种沉默带有一种冷峻的中性色彩:在此境况下,没有主体能够掌控语言,语言仿佛自行坠入寂静,不再传达确定的意义。尉老师强调,这种对沉默的理解体现出布朗肖对文学经验的独特洞见:文学作品往往在最深处让读者感受到的是一种难以言表的沉默与空虚感。在比较两者时,他总结说:海德格尔的沉默指向尚未揭示的意义,仿佛沉默中潜藏着真理的回声;而布朗肖的沉默则指向一种无意义的深渊,沉默本身就是终点,没有后续的启示。然而,两人都肯定了沉默在突破日常语言局限、接近存在或极限经验中的必要性,只是一个将其视为有待解开的谜底,另一个视为无法逾越的虚无。

▴

沉思的沉默(Brooding Silence)

John F. Carlson

史密森尼美国艺术博物馆,美国

随后,尉老师就“死亡”这一主题展开了比较分析。这是海德格尔思想的重要范畴,也是布朗肖作品中的核心意象。海德格尔在《存在与时间》中提出“向死而在”(Sein-zum-Tode)的概念,强调死亡是此在(人的存在)所无法回避且最本真的可能性。正是因为死亡终将来临且无人可替,此在才能通过正视自身的最终极限而获得真实的存在感和生命的完整统一。也就是说,清醒地意识到“我将死”这一事实,能将此在从日常琐碎中唤醒,使之进入本真的存在状态。尉老师解释道,海德格尔赋予死亡以积极的意义:死亡并非纯粹负面,而是一种赋形人生的力量——对死亡的前瞻使人重新审视当前的存在,使生活获得深度和方向。

相较之下,布朗肖对于死亡的思考则更加侧重于死亡的不可达性和与写作的关系。布朗肖在多部作品和评论中探讨了“死亡无法被主体经验”的悖论:从个人主观来看,人不可能真正“经历”自己的死亡——当死亡来临,主体也不复存在,故此死亡永远处于经验之外。他以文学的方式阐释死亡:写作被布朗肖比喻为对死亡的模拟和逼近。当作者写下文字,某种意义上,作者人格的“死亡”就发生了:写作者退隐到了语言背后,作品脱离了作者的生存时间,获得某种不朽却冰冷的生命。这可以理解为布朗肖所说的“文学的死亡体验”,一种在文字中不断接近但永远无法真正达到的死亡。布朗肖笔下的主人公往往处于一种“永不能死去”的困境,他们被迫无限期地靠近死亡的边缘,却始终徘徊于死亡之前。相比之下,海德格尔将死亡看作终有一刻会切身到来的极限,因而可以通过对此极限的提前领会来活出真实;布朗肖则把死亡视为一种永恒缺席却又无所不在的阴影,使主体陷入永无终点的等待当中。

▴

生命之河:死亡(The River of Life: Death)

Andrew McCallum

曼彻斯特美术馆,英国

最后,尉老师分析了“等待”这一富有哲学与文学意味的主题在两位思想家那里的表现。海德格尔谈到的“等待”更多是在哲学思考和生存体验上的一种姿态。例如,在海德格尔的后期思想中,他主张人应以“敞开”或“静候”的态度来面对存在的启示。这种等待并非消极无为,而是一种保持警醒和开放的心态,耐心地让“存在”自行显现。尉老师指出,这样的等待实际上寓含了希望与信念,预示着某种将会到来的启迪。而在布朗肖的思想和文学描写中,等待则呈现出完全不同的面貌。布朗肖笔下的人物常常置身于无尽的等待之中,这等待没有明确的对象,也看不到终点。在尉老师的解读中,这样的等待是一种纯粹的悬置状态:等待本身成了目的,人们在等待中体验时间的停滞与意义的虚无。布朗肖式的等待更多的是一种存在状态的描绘——表明人在面对绝对的空虚和未知时所感受到的茫然与执着。通过对比,尉老师指出,海德格尔的等待带有某种希望的张力;而布朗肖的等待则完全取消了期许,成为对无意义之等待本身的凝视。然而,两人关于等待的论述都批判性地反思了线性时间与功利目的:他们各自揭示了人在时间中的另一种可能态度——要么是充满敬畏地聆听存在的声音,要么是在无尽的延宕中直面空虚的真相。

最后,尉老师强调布朗肖与海德格尔思想对话的意义:这种“夜间对话”丰富了我们对文学与哲学关系的理解。从语言到死亡的一系列问题上,海德格尔倾向于从中开显存在的真谛,而布朗肖则指向意义的缺席或不可达。一方面,布朗肖以文学之笔拓展了存在思考的疆界,常常以隐喻和故事重新演绎哲学问题;另一方面,海德格尔的存在论思考也给予了布朗肖等作家哲学灵感,使他们能够在小说和评论中展开对存在与虚无的探索。尉老师总结道,本次讲座所说的“夜间对话”并非指两人曾经真正夜谈,而是象征他们的思想在幽暗处相互映照、互相启发。这种跨文本、跨学科的对话启示我们:哲学与文学可以在“夜”的深度中相逢,对人类经验的极限展开富有诗意的追问。

评议环节

在评议环节,张旭老师首先高度评价了尉光吉老师的讲座,认为此次报告视野宏大、内容丰富,将文学与哲学两个领域巧妙地联系起来,让听众受益匪浅。通过“夜间对话”这一别致的比喻,讲座揭示了布朗肖与海德格尔之间隐藏的思想共鸣,使大家看到了20世纪法国文学思想与德国存在哲学跨时空交流的一种可能性。

▴

讲座现场

与此同时,张旭教授也补充了自己的见解。他提到,布朗肖与海德格尔在思想方法上的差异同样值得注意:海德格尔采用现象学与存在论的路径,逻辑缜密且概念明确;而布朗肖以文学语言和叙事来触及哲学问题,风格上更为隐喻和开放。这种方法论的不同或许也是导致二者在诸如沉默与等待等问题上理解有别的原因。他进而指出,两位思想家虽然出发点迥异,却在某种程度上形成了互补:海德格尔立足存在论探询存在的显现,布朗肖则从文学体验出发揭示存在的退隐与虚无。这一对照使我们对“存在”与“无”的关系有了更深刻的体悟。尉老师的比较为我们思考这一问题提供了良好的基础,未来可以进一步探讨在更广阔的哲学和文学视野下,两位思想家思想差异的深层原因及影响。

此外,张旭教授还围绕“等待”主题提出了进一步的问题:布朗肖所描绘的无尽等待是否体现了一种极端的悲观立场,而海德格尔所主张的等待是否隐含某种积极的期许,这背后反映出两位思想家怎样的哲学态度差异。尉老师对此也进行了回应,他指出布朗肖的等待确有对意义悬置的极端描绘,海德格尔的等待则蕴含着对真理揭示的期盼;这表明两位思想家的取向确实不同,但正因如此,将他们进行比较才格外有意义。最后,张老师再次感谢尉老师的精彩讲座,并指出这样的思想交流对于活跃校园人文讨论、促进学科交叉具有重要意义。