2025年9月9日下午,文研院第十九期邀访学者内部报告会(第一次)在静园二院111会议室举行,浙江大学古籍研究所教授余欣作了题为“星辰的重译:西方星学在中古中国的旅行与重塑”的报告,同期邀访学者张昌平、成谨济、舒炜、孙学堂、齐琨、雷闻、杨晓燕、朱友舟、欧阳晓莉、倪湛舸、黄京、张浩军、王璞、毛海栋、郑泽绵、李春颖、范晔、王利平、宁晓萌等参加了报告会。院长杨立华老师代表文研院向余欣老师颁发了邀访学者聘书,雷闻老师作为主持人介绍了余老师的研究领域和学术背景。

余欣老师首先对本次汇报的题目进行了阐释。此处的“重译”并非“转译”或“再次翻译”,而是指经过多重文化语境和语言辗转翻译后,所发生的内涵重塑与意义再生。“重译”一词能够清晰地揭示“星占”概念在跨文化传播过程中,不断融汇多元文明因子,进而完成旅行与重塑。而之所以称星学为“西方星学”,则是因为以黄道十二宫与九曜星占为基础的星占学体系,其起源普遍认为可追溯至两河流域的古巴比伦。该体系随后逐步传播至希腊、埃及与印度。在印度传播期间,又将罗睺与计都纳入其中。之后传入波斯与粟特地区,逐渐融入多种宗教元素。星占学的这一传播历程,与东西方交通的发展、佛教东渐的进程,以及摩尼教、景教等唐代外来宗教传入中国的历史背景密切相关。并且需要明确的是,中国传统话语体系中的星学就是指星命学,而并非天文学。

▴

余欣老师在报告会上

余老师的报告分四个部分。第一部分为“新旧史料的激发:敦煌黑水城关键星占文献定名及数理再思”。

余老师介绍了从敦煌、黑水城出土的三件非常关键的星占文献:收藏于大英博物馆的Ch.lvi.0033、法国国家图书馆的P.4071,以及现藏于俄罗斯圣彼得堡东方文献研究所的一件尚未公开的西夏文文献。以往的研究对此三件文献的定名、性质与内涵都存在较大误解,且学界很少将它们进行综合研究。

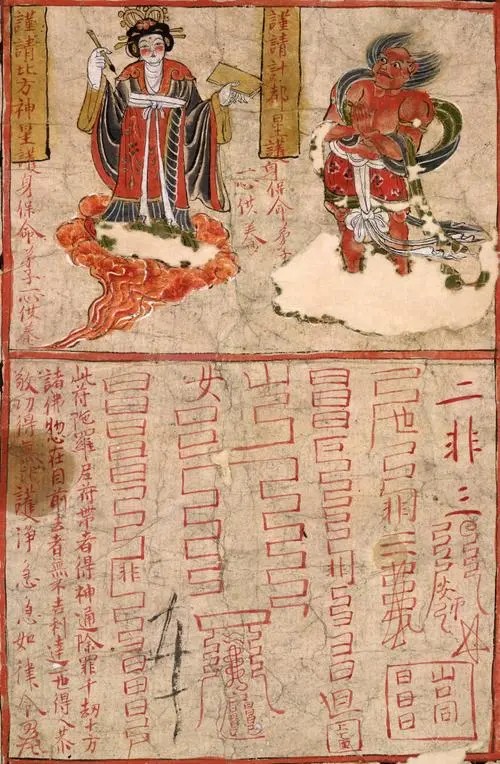

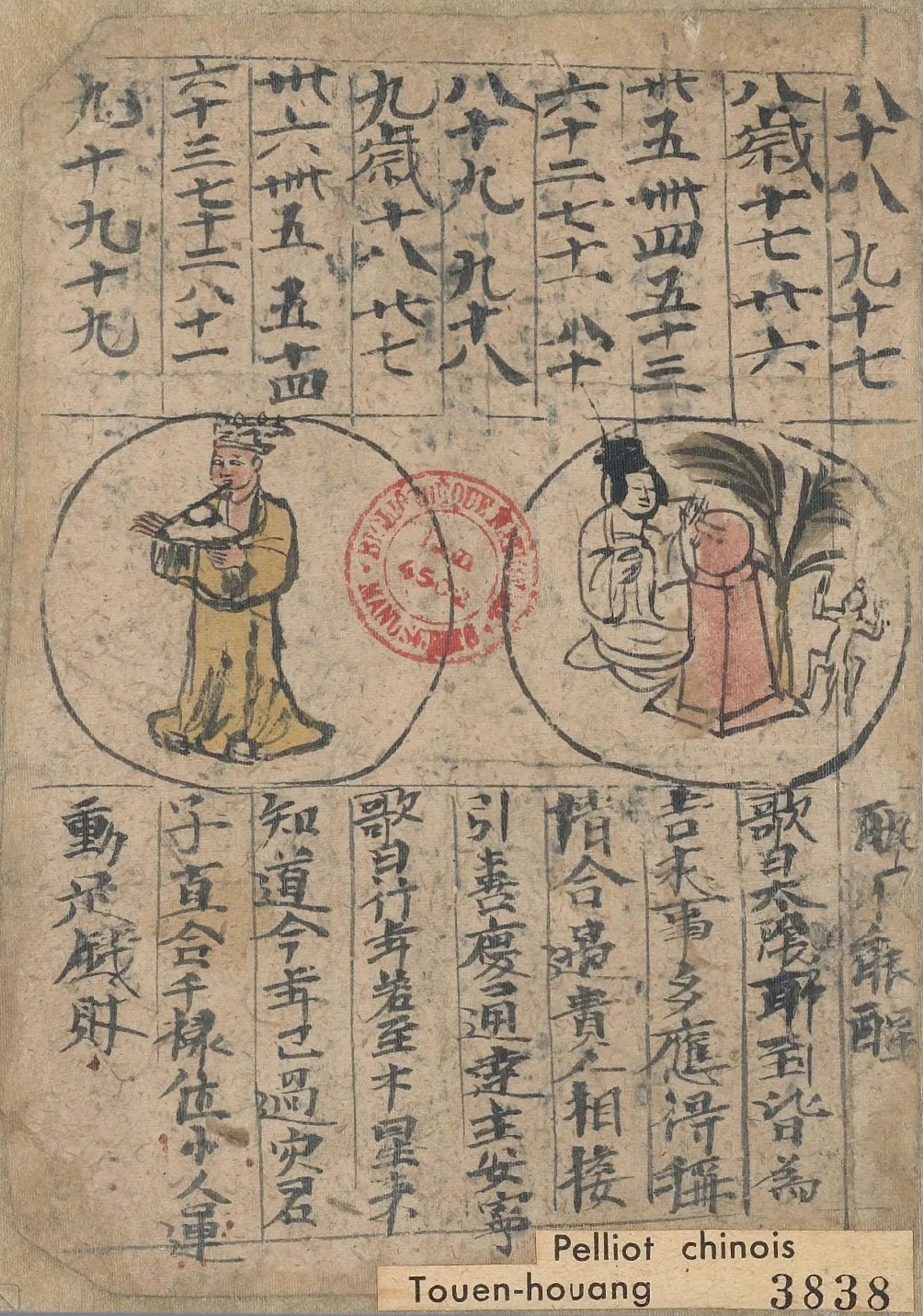

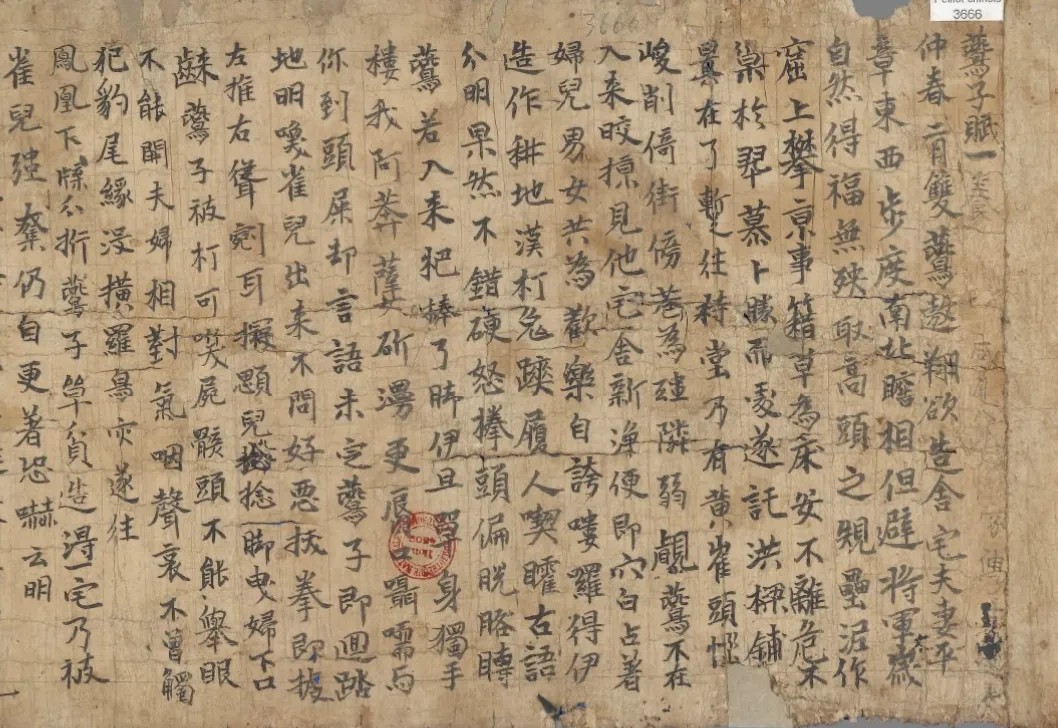

第一件文献Ch.lvi.0033,最初被著名敦煌佛教艺术史研究专家韦陀教授定名为“北方神星·计都星像护符”,英文翻译为“Talisman of the Pole-star”,但“Pole-star”意为“北极星”,这与“北方神星”的意涵并不相同。此文献上半部分由神像与榜题构成。左侧榜题作:

谨请北方神星护身保命,弟子一心供养。

结合西北方言语音特点,“神星”应校读为“辰星”,即水星,而非北极星。左侧所绘图像为唐代妇女形象,身着红色宽肩大衣,内穿裙装,右手执笔,左手执札。右侧为站于云端的披发力士形象,对应榜题是:

谨请计都星神护身保命,弟子一心供养。

▴

计都星·北方辰星供养陀罗尼符

纸本设色 尺寸:42.7ⅹ30.0 cm

大英博物馆斯坦因绘画170.Ch.lvi.0033

原本预留书写榜题的位置,最初可能计划仅书写星神名,后改为书写请神供养的祈愿词,致使文字超出了原有边界,或许暗示了绘画者与榜题书写者并非一人,这种情况在敦煌壁画中亦十分常见。从书籍史与写本学的角度来看,该文献虽为手绘,但整体呈现出书页样式,书页边缘的花纹被称为“回波纹”,这种书页装帧形式并非中国传统样式。在敦煌出土的彩绘图文献中,常有左图右文或上图下文的排版样式。该文献采用两栏布局,上栏为图像部分,下栏为符文和发愿文。从书页装帧形式来看,此文献似乎受到中古波斯书籍装帧风格的影响。文献下方绘制了六排道教符文,符文由汉字与符号组成,末尾有朱笔画押,以及一个表示终章休止的墨笔符号。下方发愿文中有“此符陀罗尼符”一句,至关重要,表明该文献自称为“陀罗尼符”;发愿文中还提到“戴者得神通”,可知可供人佩戴在身上,也可置于暗室中供养。发愿文全文录作:

此符陀罗尼符,带者得神通,除罪千劫,十方诸佛,总在目前;去者无不吉利(“利”字衍)达;一世得人恭敬,功得(德)无比,护净。急急如律令。

由此可见,该文献既包含自西方传入的星神元素,也融入了道教符咒内容,同时自称“陀罗尼符”,表明还受到密教陀罗尼信仰的影响,堪称融合希腊、罗马、印度、伊朗文化与中国传统道教、密教元素的集合体。之所以认为其受到西方星占学的影响,是因为中国古代的星占术主要用于占卜军国大事,而以占卜个人命运的为核心功能的星占体系,是起源于巴比伦,经希腊化时期发展后,以印度、伊朗为中介传入中国。并且中国传统星占是有星而无星神形象,文献中的星神是在借鉴外来星神形象的基础上,再转化创作而成。

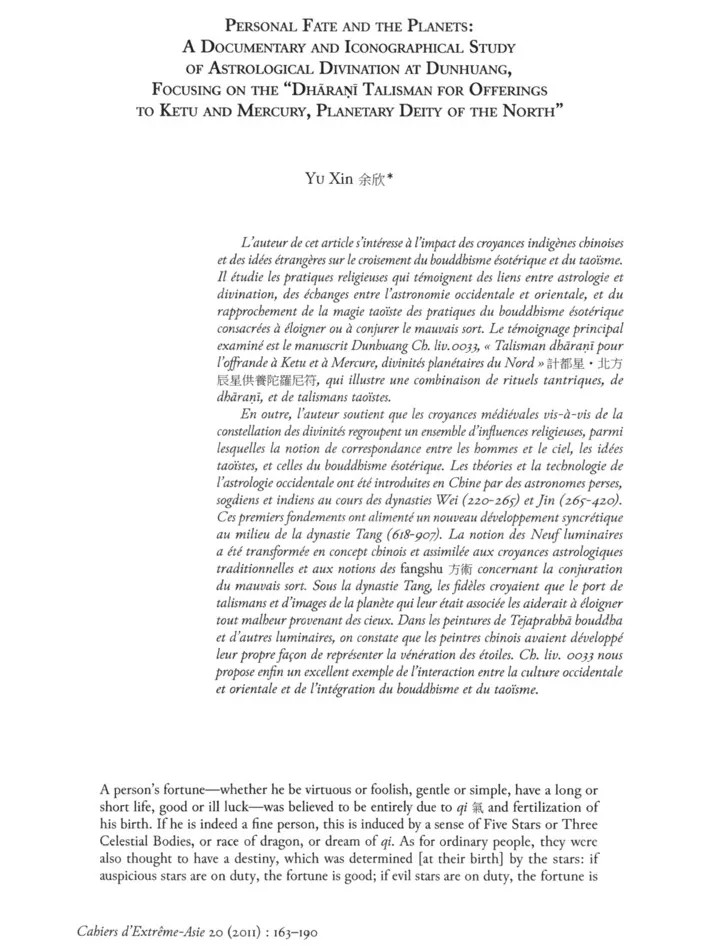

余老师曾经撰写过一篇关于这一文献的文章,题为“Personal Fate and the Planets: A Documentary and Iconographical Study of Astrological Divination at Dunhuang, Focusing on the‘Dhāraṇī Talisman for Offerings to Ketu and Mercury, Planetary Deity of the North’”,发表于法国远东学院的Cahiers d'Extrême-Asie(《远东学刊》)。该文雏形源自2010年普林斯顿大学举办的一场学术会议,由太史文教授(Stephen F. Teiser)与傅飞岚教授(Franciscus Verellen)共同组织,会议主题为“Buddhism, Daoism, and Chinese Religion”。在会议中,与会专家就“Chinese Religion”的定义展开了激烈讨论。太史文先生指出,学界在研究中国民间宗教、民间信仰时,长期面临话语缺乏的困境。以往学界常用“popular religion”或“folk religion”来指代这类信仰,后来也有采用杨庆堃提出的“制度化宗教(institutional religion)”与“扩散性宗教(diffuse religion)”的分类框架。余老师在其博士论文中,创新性地提出了“livelihood religion”这一概念,将其称为“民生宗教”。会议主题使用“Chinese Religion”的概念,意图指代我们如今所说的具有中国特色的、成分驳杂的一类信仰。余老师提出的“民生宗教”是指以民生、个人或家庭福祉为核心,以信仰为中心的宗教实践,经过与会学者的深入讨论,他们大都认为“民生宗教”理论具有较广阔的前景,于是就产生了上述的这篇文章。

▴

Yu Xin. “Personal Fate and the Planets: A Documentary and Iconographical Study of Astrological Divination at Dunhuang, Focusing on the Dhāraṇī Talisman for Offerings to Ketu and Mercury, Planetary Deity of the North.” Cahiers d'Extrême-Asie 20 (2011): 163-190.

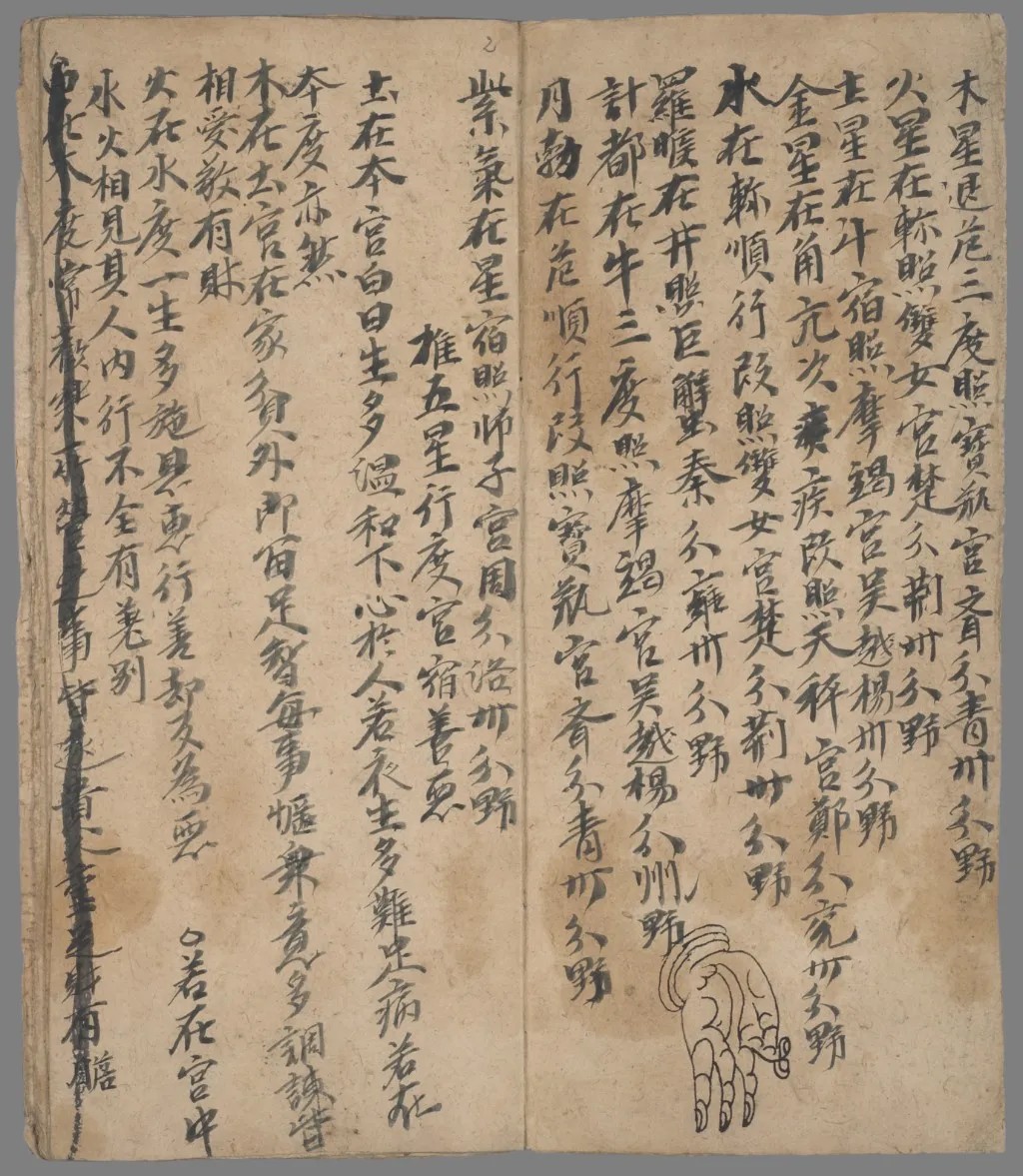

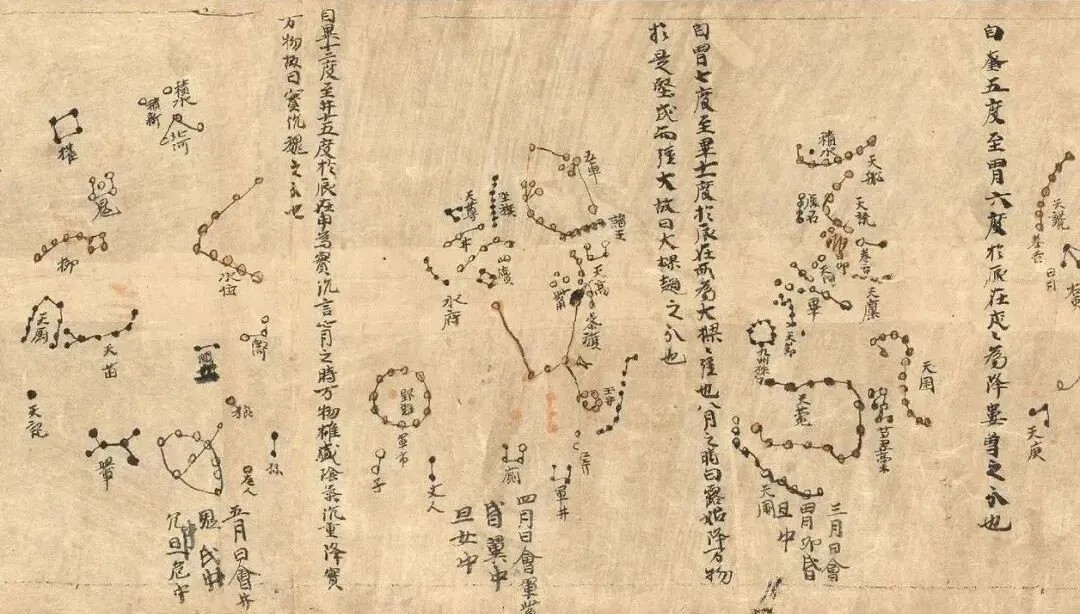

第二件关键文献P.4071,饶宗颐先生将其命名为《康遵批命课》。文献开篇为“符天十一曜,见生庚寅丙戌月己巳日房日兔申时”,“房日兔”中“房”即“房星”,其形象原为马首,因与兔头外形相似,故称“房日兔”。此前有读作“房日免”或“房曰免”的说法,都并不正确。文献命名为“康尊批命课”,是指一位名叫“康遵”的粟特术士,为一位雇主用符天十一曜批算命理。“十一曜”指的是日、月与金、木、水、火、土五星,加入印度星神罗睺、计都,共同构成“九曜”;再加入紫炁和月孛,最终形成十一曜星占体系。这类星占术的核心逻辑,是结合人的生辰,分析九曜落在十二宫中的宫位、力量及相互作用影响的强弱关系,再根据九曜的周天运行轨迹,推算人在不同年份(行年)的运势。在《康尊批命课》中,被批算者的命理情况为“生得太阴星,见生三方主”,即太阴(月亮)落在巨蟹座(黄道十二宫之一),其“三方主”为金、火、月,即“日主”“夜主”和“参与主”分别为金星、火星与月亮。接着计算“克数”,“昼克数得四十八”、“夜克数”为五十二。并且计算出对方的“积日”和“实訅日”,“訅”即“筹”,筹算义。文献末尾题记为“开宝七年十二月十一日灵州大都督府白衣术士人康遵课”,记录了康遵的身份信息。康遵在文献中引用了《五星经》和《聿厮经》,前者目前尚未明确是哪部经典,后者则指《都利聿斯经》。“都利聿斯”是公元一世纪前后的著名术士。曾有学者认为《都利聿斯经》就是古希腊地理学家、博物学家托勒密创作的《四门经》,但其实并非如此,《都利聿斯经》应为都利聿斯所作,后收于《卡门星占》中。

▴

敦煌文献P.4071《康遵批命课》

法国国家图书馆藏

敦煌出土了大量占卜书与占梦书,史上也留存有诸多占辞,这件文献的重要价值在于,它是整个中古时期唯一一件保存完整的详细记录某位具体人物命盘与行年运势的实际占验批命记录,因此自发现以来便受到学界高度重视。不过针对这一文献的早期研究,多聚焦于摩尼教与中西交通史领域,而对文献文本本身及占卜原理、技术的探讨相对匮乏。

余老师通过一张示意图向大家展示九曜星占术的基本原理。通过观察九曜在十二宫中的运行轨迹,结合人的生辰,推算星体与宫位的对应关系。具体而言,以出生时位于地平线下方的卯位为基准确定命宫与身宫,以命宫为第一宫,从地平线逆时针计数,第二宫为财帛宫,第三宫为兄弟宫,第四宫为田宅宫,第五宫为男女宫,第六宫为僮仆宫,第七宫为夫妻宫,第八宫为疾病宫,第九宫为迁移宫,第十宫为官禄宫,第十一宫为福德宫,第十二宫为困穷宫(或称相貌宫)。这十二宫分别对应人生的十二个方面。通过观察九曜在各宫的运行位置、星体与方位的相互作用、星体落在宫中的行度、星光亮度(代表影响力大小)及对宫位置等因素,构建一套看似系统、科学的,复杂的命理解释体系。

在古代,这类星占术被视为精密的数理科学,因此在全球范围内得到广泛传播与信仰。唐代乃至宋代的文人,对这类星命之学均有相当程度的了解,部分文人甚至能自行推算命理。当遭遇人生不顺,如仕途受挫、被罢官等情况时,他们也会借助星占术解释原因。例如卢仝的《月蚀诗》从星命学的角度分析厄运的原因:

土星与土性相背,反养福德生祸害。到人头上死破败,今夜月蚀安可会。

韩愈《三星行》也借星占之说感慨自身命运:

我生之辰,月宿南斗。牛奋其角,箕张其口。牛不见服箱,斗不挹酒浆。箕独有神灵,无时停簸扬。无善名已闻,无恶声已讙。名声相乘除,得少失有余。三星各在天,什伍东西陈。嗟汝牛与斗,汝独不能神。

最典型的例子当属杜牧的《自撰墓志铭》,陈万成先生在《中外文化交流探绎:星学·医学·其他》一书中曾引用此例进行分析。杜牧在墓志铭中详细记录了诸多“凶兆”,视其为“不祥”。墓志铭末尾有一段文字,此前诸多学者对这段话的校注、断句与解读都存在误差:

予生于角,星昴毕于角为第八宫,曰病厄宫,亦曰八杀宫,土星在焉,火星继木。星工杨晞曰:“木在张于角为第十一福德宫,木为福德大君子,救于其旁,无虞也。”予曰:“自湖守不周岁,迁舍人,木还福于角足矣,土火还死于角,宜哉!”

这段话的意思是,杜牧自述生辰对应二十八宿中的角宿,昴宿和毕宿都落在第八宫,该宫为疾厄宫,与疾病、生死密切相关,也被称为“死宫”。土星落在第八宫,紧接着是火星与木星,以往断句多为“火星继木星”,实应作“火星继木”,后文的“星工”是职业占星术士。“木还福于角足矣”一句,此前有断句作“木还福,于角足矣”;“土火还死于角”一句,则曾被断作“土火还,死于角”,余老师认为都不正确。这一整句的意思是杜牧认为在不到一年的时间里,自己从湖州太守升迁至中书舍人,木星将福德还给角宿已经足够,即木星作为“福德大君子”的辅助作用已经实现,那么相应地,土星和火星也会将“死”的命运还给角宿。从这段墓志铭可见,杜牧这类文人对星占之学的理解与应用娴熟程度远超一般人,他们不仅精通星占,还擅长占梦、相面等术数。

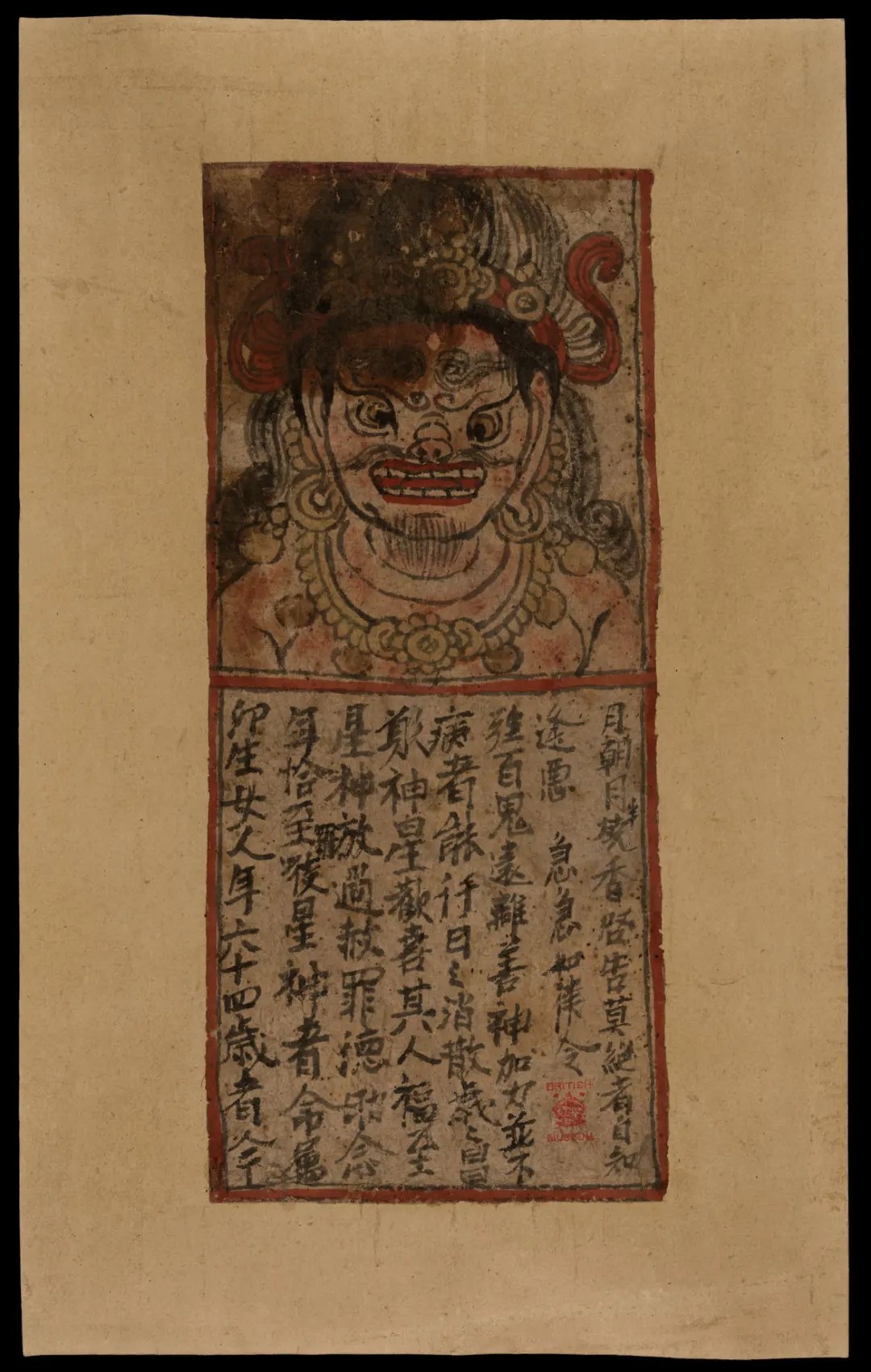

▴

S.5666《罗睺星神像》

大英图书馆藏

第三件关键文献是一件尚未公开的新材料,现藏于俄罗斯圣彼得堡东方文献研究所,在以往公布的西夏文文献中,并未包含该文献。该文献末尾有一段西夏文题记,译为汉文是“新雕注有聿斯歌”,结合中国古籍传统命名方式,推测其原书名可能是《重刻聿斯歌并注》。由于这件文献的学术价值极高,2019年余老师与数位西夏文与星占学领域的顶尖学者在德国马普科学史研究所(Max Planck Institute for the History of Science)共同组织了一个专题研究班“Tangut Astrology: Expansion, Conclusions, and New Directions”,对该文献进行逐句研读并翻译成英文。虽然项目后来被迫中断,但之后余老师指导的博士生秦光永在其博士论文中完成了对该文献的释读研究工作。

第二部分的主要内容为“‘西天之法’早期入华遗迹再发掘”。

上述三件关键文献,均具有“唯一性”特征,时间跨度从晚唐五代至宋初,完整呈现了星占知识与技术在中古时期的传播、接受与重塑过程。由此引发了更深层次的思考:所谓“西天之法”,其早期传入中国的具体时间究竟为何?郭沫若先生曾提出过商周时期或更早传入的说法,但年代过于遥远,且缺乏充分证据支撑。上述三件关键文献,或许能为我们提供一些线索。

▴

P.3838《推九曜行年法》

法国国家图书馆藏

《康遵批命课》中提到“三方主”的星占学概念,具体而言,是将黄道十二宫按火、土、水、风四种属性分为四组,每组宫位对应三个“主星”,根据人出生在白天或夜晚来确定三方主。例如,太阴星(月亮)落在巨蟹宫,其运势并非仅受单一星体影响,而是由“日主”“夜主”和“参与主”三方共同作用,不过产生影响的程度大小不同。西夏文文献《重刻聿斯歌并注》中有:

西天法者重三方,生时所贵在高强。三方皆得在强宫,宿宫之中称富贵。

早期文献称呼星占学为“西天之法”,本次报告题目中“西方星学”的“西方”,正是源自于此。此处的“西天”,既可能特指印度,也可泛指“西方”,可见古人对这类星占术的来源与传播路径有着清晰的认知。“三方皆得在强宫”说的是,三方主都处于力量最强状态,其对命运的积极影响也最为显著,因此命主会拥有富贵运势。《三辰通载》也引用《西天聿斯歌》称:“阴主三方月火金,便为阴曜福其阴。……西天之法重三方,生时贵欲在高强。三方若得居高位,居宿之中各福贵。”内容与前者十分相近,可以说是“聿斯歌”的两个不同译文,除个别字词差异外,核心含义完全相同,这表明西夏文译者对原文极为忠实;而较晚版本的用词与节律更为规整流畅,更符合“歌诀”的文体特征。在《重刻聿斯歌并注》中,还涉及“昼生人”和“夜生人”的概念,原文作:

七曜阴阳各三为,强弱轮回依次明。白昼生人定属日,夜生□□依其数。

双行小注对此解释道:

昼生人在日宫,夜生人在月宫等,上数白羊、狮子、人马等,若日月在此三宫,则昼生人日第一、木第二、土第三;夜生人是木日土。……惟日月所在之宫而视昼(夜)生人,依其定三方主,并分贵贱。

这些文献内容,都可以与现存于《卡门星占》的相关文本进行比对。目前《卡门星占》最好的译本,是数理天文学与星占学学者David Pingree于1976年从希腊文古卷翻译而来的英译本“Carmen Astrologicum”,忠实还原了原文内容。其开篇也讲到“三方主”“日生人”和“夜生人”等概念,与《康遵批命课》和《重刻聿斯歌并注》内容相符。由此可以反推,从希腊文原文开始,在此后的传播过程中,翻译者对字词的选用都力求忠于原文,因此不论是概念术语,还是对星占技术细节的解释,都遵从于经典的原义。

▴

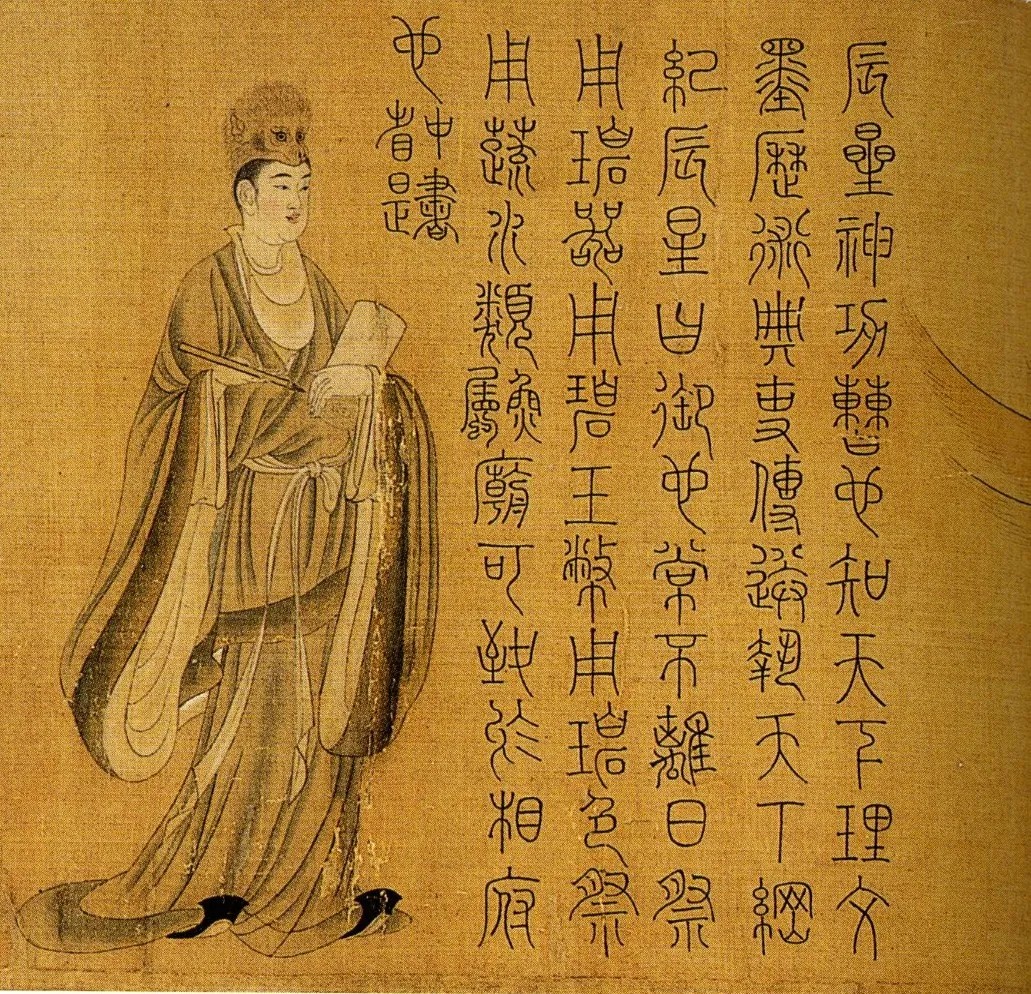

【南宋】佚名《辰星像》

绢本 立轴 设色 121.4x55.9 厘米

波士顿美术馆藏

除此之外还有一部西夏文文献,名为《谨算》。有一段内容翻译成汉文作:

三方主为金、火、月。始主为金星,在天蝎座相貌宫内,主二十五年,虽在弱宫,但与日同宫,则谓有福无灾。仲主火星,居强宫,则二十六至五十一岁无灾,无祸为福。末主太阴,主二十五年,自五十一至七十五岁,有福,升官进财,有喜事,大利。

可以看出,此时批命文献的中国化痕迹已经更为明显。

《康遵批命课》中道:

推五星行度宫宿善恶:土在本宫,白日生,多温和下心于人,若夜生,多难足病。若在本度亦然。

此处依然强调“昼生人”与“夜生人”的概念,并且提及其对性格的影响,“多难足病”可理解为“多难,其病在足”。《三国志》卷二九《管辂传》中有一段管辂对自身运势的占验内容,预言自己将不久于世。其中一句道:“又吾本命在寅,加月食夜生。”以往研究多从中国本土术数角度解读“本命在寅”,认为是指代生年地支,并将“加月食夜生”理解为出生当晚发生月食。但余老师认为,应从九曜星命术的角度进行解读,“本命在寅”意为命宫落在寅位。《七曜攘灾决》提到“罗睺”的别名:

罗睺遏罗师者,一名黄幡,一名蚀神头,一名复,一名太阳首。常隐行不见,逢日月则蚀,朔望逢之必蚀,与日月相对亦蚀。……今按天竺历,得其正理矣。对人本宫,则有灾祸。或隐覆不通,为厄最重。

在现代天文学意义上,罗睺计都并非星体,而是“隐星”,为白道(月球绕地球公转的轨道)与黄道(太阳周年视运动的轨迹)的两个交点,北交点称为“罗睺”,南交点称为“计都”。这一概念源自印度星占体系,后被纳入“七曜”(日月五星)体系,共同构成“九曜”,上文提到“按天竺历”,说明作者对其来源十分清楚,且这与《康遵批命课》中引经据典以增强批命专业性与权威性的做法一致。罗睺也被称为“蚀神”,上文道其:“对人本宫,则有灾祸。或隐覆不通,为厄最重。”由此推测,管辂所言“吾本命在寅,加月食夜生”是指自己是“夜生人”,罗睺照命宫,因此有灾厄,并据此预言自己寿命不长。

▴

敦煌星图乙本

唐写本,卷轴

敦煌莫高窟藏经洞出土,敦煌博物馆藏

余老师认为,黄道十二宫最早传入中国的时间,大致可追溯至三国孙吴时期。这一观点曾由考古学家王仲殊先生提出,其中有一件实物证据,是出土于今浙江省武义县三国吴墓的四叶飞天对凤铜镜。王仲殊先生考证认为,铜镜上的符号可以对应黄道十二宫的巨蟹宫与宝瓶宫,可以说是黄道十二宫最早传入中国的考古实物证据。王煜教授在整理资料时发现,《广西铜镜》一书中收录的一面广西贵港三国墓葬出土的四叶瑞兽对凤纹铜镜,包含南斗、巨蟹、宝瓶等星座符号。余老师认为其他几个还可辨识为北斗、三台、射手、天秤,尽管这面铜镜未完整呈现黄道十二宫的全部标识,但这种零星出现、不成体系的特征,恰恰符合文化传播早期的典型形态。

目前除上述考古发现外,相关证据仍较为匮乏。不过,三国时期孙权政权统治下的吴国,对外交流的程度远超一般认知,其统治区域从江南延伸至岭南,东南沿海全部在其管辖范围内,为对外交通提供了便利条件。孙权时期,曾派遣宣化从事朱应与中郎康泰出使南海诸国,据记载,他们途经的“国”(岛或城邦)多达上百个。值得注意的是,中郎康泰应为粟特人后裔。孙权派遣康泰出使海南诸国,正是看中了他熟悉海外诸国情况的优势,粟特人在中古时期一直是东西方文明交流的核心中介群体。余老师尤为关注作为汉代海上丝绸之路重要起点的徐闻(今广东徐闻)、合浦(今广西合浦),前文提及出土铜镜的广西贵港,通过内河航运或江海联运可连接合浦、徐闻。根据《汉书·地理志》记载,汉代船队可从合浦、徐闻等地出发,经越南北部、中南半岛、马来半岛,再沿印度东海岸航行,抵达印度东南部的“黄支国”与斯里兰卡的“已程不”。这条航线的明确记录,首次在官方史书中证实了这条连接东西方的海上贸易与文化交流大动脉的存在。有许多考古发现可以印证,通过这条航线,罗马的玻璃器、印度的宝石、东南亚的香料等奇珍异宝得以输入中国。三国时期的吴国继承了从南越国到汉代东南沿海地区发达的海上交通网络,还有更多粟特人经海路入华。以往学界更多关注从陆上丝绸之路入华的粟特人,却忽视了海上丝绸之路同样有粟特人入华的踪迹,他们选择从海路进入江南与岭南地区,其路线大致为:中亚→印度→越南北部交趾等地→中国江南。

三国时期吴国的佛教传播,也与粟特人密切相关。僧人康僧会便是粟特康居人,其父亲曾在天竺(印度)经商,后移居交趾。据《高僧传》记载,康僧会“为人弘雅有识量,笃至好学,明解三藏,博览六经,天文图纬多所综涉”。所谓“天文图纬”,应指星占术。康僧会曾在印度居住,应该对经过印度改造的星占学十分熟悉,又于三国吴时来汉地传播佛教,因此极有可能将黄道十二宫与九曜星占的相关知识带入吴地,尽管当时可能尚未进行系统的翻译与传播,但可能为后续星占术在中国的发展奠定基础。

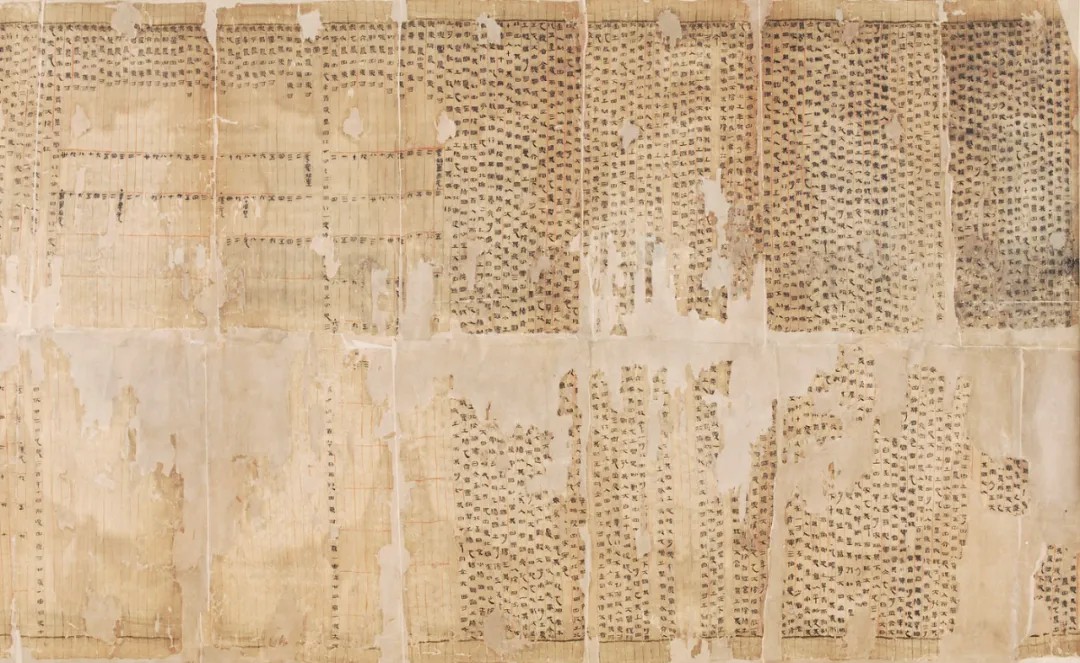

▴

帛书《五星占》

纵49.2厘米、横221.3厘米

长沙马王堆三号汉墓出土,湖南省博物馆藏

此外,还有两条北朝的墓志显示,当时有取名为“罗睺”的现象。一为元邵墓志,建义元年(528)七月五日:“息罗睺罗,年五。女凤容,年五。女恒娥,年三。”另一为昙乐造像记,建德元年(572)四月十五日:“建德元年,四月十五日,比丘尼昙乐为亡侄罗睺敬造释迦石像一区。”

尽管目前尚未发现魏晋时期明确记载星占术的文献,相关直接证据较为缺乏,但结合上述考古发现、人物活动与器物传播背景,将黄道十二宫与西方星占术早期传入中国的时间推定至三国孙吴时期,在历史情境还原与逻辑推理层面应该能够成立。

第三部分的内容为“星神支配的命运与日常:计都、辰星的在地化信仰实践”,说明计都和辰星除了用于推算命宫与行年运势之外,在日常生活中如何被运用。

在敦煌遗书中,存有命名为《推九曜行年容(灾)厄法》(P.3779)的文献,这类文献主要记载九曜星象对人不同年份运势的影响。“九曜行年法”是一种以年岁为据而将命运与九曜联系起来的推命术,根据它的原理和规则,世人的命运每九年一个周期,九年之内随着年岁与九曜的依次更替,人的命运也相应地发生改变。到唐代以后,中国本土的九宫八卦术数逐渐融入其中,这一趋势在“康尊批命课”中已有所体现,其中包含九宫、八卦等内容,这使星占内容更为丰富,应用场景也更加广泛。前面介绍的三件关键文献的第一件“陀罗尼符”,供养了计都星神像与水星(辰星)神像,在《推九曜行年容(灾)厄法》这一文献中对此现象有相关说明:

行年蚀神尾、计都星,至此宿者一名太阴,一名豹尾,亦是隐星。七岁、十六、廿五、卅四、卌三、五十二、六十一、七十、七十九、八十八、九十七。若临人命,注疾病官府相缠,此年大凶。宜深处画形供养。

《旧五代史》卷一四〇《历志》所载王朴《上钦天历表》中记载:

臣检讨先代图籍,今古历书,皆无蚀神首尾之文,盖天竺胡僧之祅说也。近自司天卜祝小术,不能举其大体,遂为等接之法。盖从假用以求径捷,于是乎交有逆行之数,后学者不能详知,便言历有九曜,以为注历之恒式,今并削而去之。

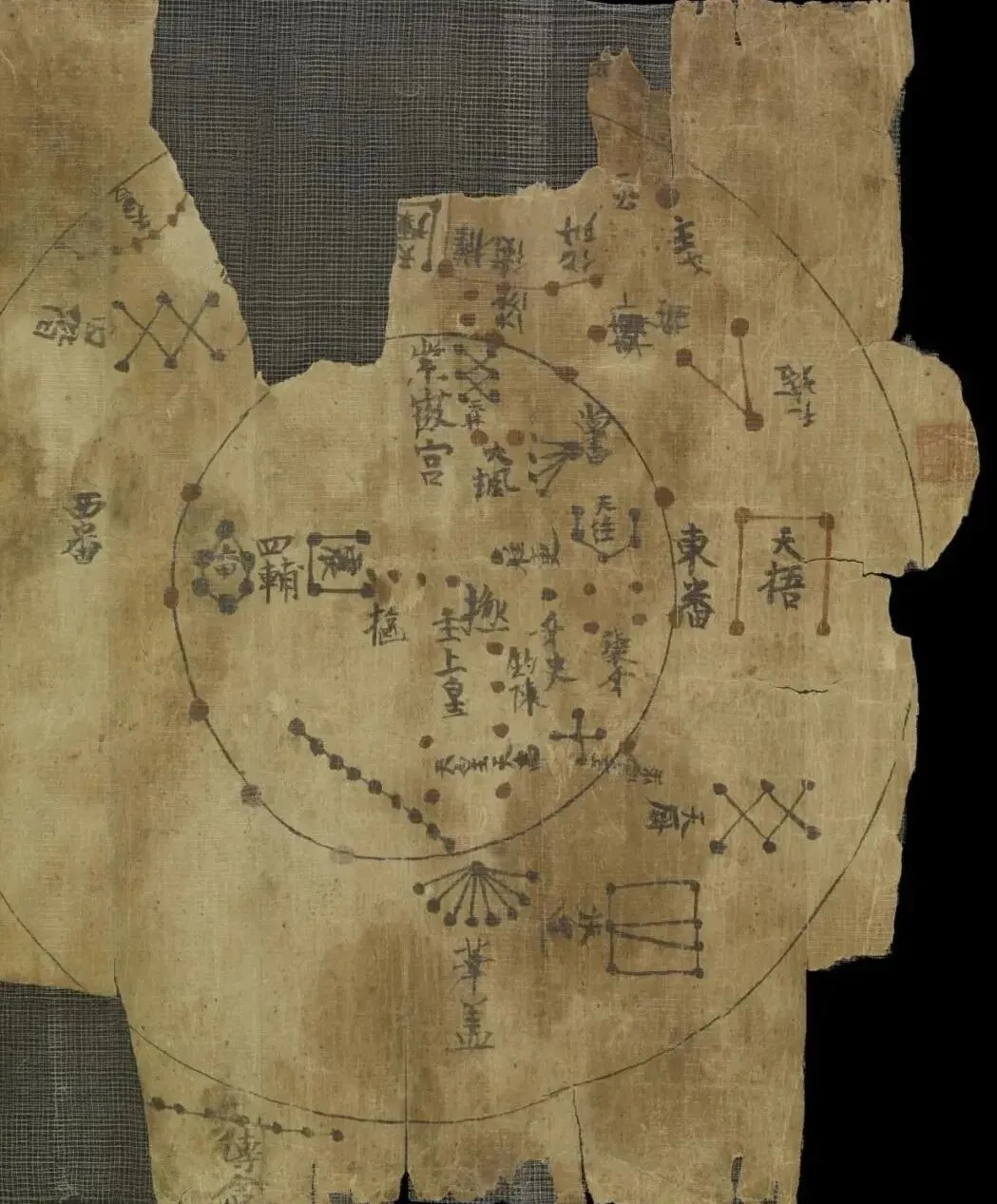

▴

《紫微宫星图》

敦煌莫高窟藏经洞出土,敦煌博物馆藏

王朴所奏,竭力反对将蚀神首尾,即罗睺、计都用来注历,认为这是“天竺胡僧之祅说”,主张“并削而去之”,其实恰恰反映了五代之时,来源于印度和粟特的九曜占星之术影响极大,以至无论是官方还是民间,九曜注历都已成为“恒式”。从敦煌出土具注历看,罗睺、计都入历注,的确是当时的普遍现象。敦煌文学作品《燕子赋》中亦有十分生动的记录:

仲春二月,双燕翱翔。欲造宅舍,夫妻平章。东西步度,南北占详。但避将军、太岁,自然得福无殃。燕子被打,可笑尸骸:头不能举,眼不能开。夫妻相对,气咽声哀:“不曾触犯豹尾,缘没横罗(罹)鸟灾。”

其中“豹尾”就是指计都星,这一情节反映出,星占观念在当时已深入民间日常生活,成为人们解释吉凶祸福的重要依据。

▴

P.3666《燕子赋》(局部)

法国国家博物馆藏

此外,敦煌文献中还保存有一件雕版印刷历日,《唐中和二年(882)剑南西川成都府樊赏家印本历日》(S.P.10)。文献内容有:

推男女九曜星图(行年)。年至罗侯(睺)星,求觅不称情。此年忌起造,拜醮最为□(情),□□(目)□(白)吉。运至太白宫,合有厄相逢。小人多服孝,君子受三公。岁逢计都□(星),□□不安宁,切须(尾残)。

这类历日中对凶神入宫、引发灾厄的记载,进一步说明星占知识已深入日常生活核心,不仅平民阶层广泛信奉,甚至影响到达官贵人。例如杜光庭撰写的《张相公九曜醮词》,其中写道:

今则迍滞宫中,土星所历。身位之内,计都所临。神首火星,仍居对照。生月命位,俱值天符。以此灾躔,遂成灾厄。扪心震惕,沥恳归依。仰玄像以扣祈,竭丹诚而醮酌。

杜光庭所撰写的本命、九曜醮词,虽然都是专为侍中、相公等高官撰写的,但是都吸纳了王朴所猛烈抨击的外来的“卜祝小术”后加以改造,从而创造出新的斋醮仪式。作为杜光庭对道教斋醮科仪系统的整理和规范工作的一部分,醮词对于这些“低俗”的接纳,或许反映了从初唐到五代,佛教、道教与方术的进一步融合,并且在信仰实践上,整个社会更为趋同化:上层文化创造力的日益衰退,庶民文化的逐渐兴起,使得两者慢慢靠拢,在民生宗教的思想层面已很难表现出社会阶层的差异,而只显示出仪式实践上的繁简和丰俭的区别。

星占术对日常生活的影响还体现在诸多具体事务中,例如通过辰星星象判断某日是否适宜入学、收债、剪甲、修造、远行、博易等。敦煌文献中还有P.2693《七曜历日》详细标注七曜运行对应的吉凶宜忌,内容涵盖诸多方面。随着星占术的本土化发展,其还与中国传统的北斗信仰相结合。例如P.3779《推九曜行年灾厄法》中记载:“若临人〔命〕,注阴私口舌,盗贼牵唤,此年宜祭北斗吉。”《梵天火罗九曜》中记载了水星形象:“行年至此,宿名北辰,一名毚星,一名滴星。……其神状妇人,头首戴猿冠,手持纸笔。国王以仲夏之月用油祭,宜醮北斗穰之。”S.612《大宋国太平兴国三年(978)戊寅岁应天具注历日》中记载了水星星象对男女的不同影响:“水星:三岁、十二、廿一、三十、三十九、四十八、五十七、六十六、七十五、八十四、九十三。水星北方主,沉沉足计筹。男子灾由(犹)可,大忌妇人忧。”

第四部分的内容为“何为陀罗尼符:东亚世界深度融创的内在逻辑”。

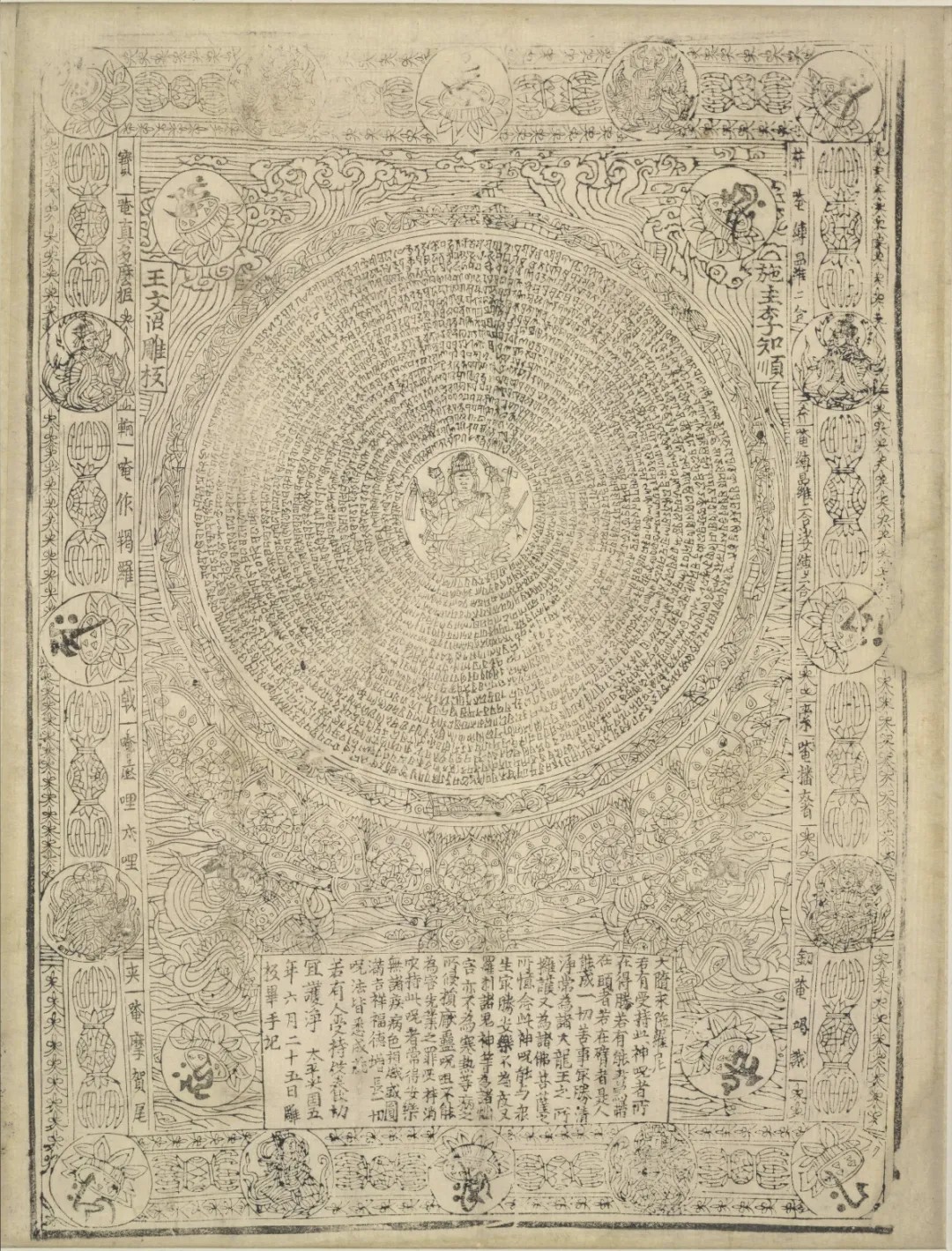

余老师回到最初的困惑,即为何所谓“陀罗尼符”却只有道教符咒,而无佛教陀罗尼。在苏州、西安、成都等地的考古发现中,可找到大量“陀罗尼经咒”实物,例如苏州瑞光寺塔出土宋景德二年(1005)皮纸刻本《大随求陀罗尼》,其上不仅有梵文经咒、十二宫与五星图像,还有汉文祈愿文。从发愿文和偈颂看,《大随求陀罗尼》除了诵读外,其使用方式主要有两种:其一为随身佩戴,即所谓“戴持颈臂”;其二为受持供养,即所谓“安于幢剎”。后者容易理解,但前者“带者”可得如何如何神通云云,系随身佩戴用以攘除凌逼本命的九曜所作灾祸。根据《大正藏》所收唐代密教高僧不空译同名经文之偈颂,此陀罗尼之功用甚广,“若日月荧惑,辰星及岁星,太白与镇星,彗及罗睺曜,如是等九执,凌逼本命宿,所作诸灾祸,皆悉得解脱。或有石女人,扇姹半姹迦,如是之人类,由带大随求,尚能有子息。若此类带者,应画九执曜,二十八宿天,中画彼人形,所求悉如意。” 除了画像、佩戴之外,每月或特定时节,进行祈请,也是受持的重要方式。敦煌文献中有几件《大随求经祈请》,就是专为这一仪式而作。同样,在星神崇拜中,按照特定的方位,对不同的星神以适当的方式进行供养,也是解灾消难的法门。尤为典型的是,敦煌文献中保存有一件由敦煌归义军节度使张承奉书写的“陀罗尼经咒”,该经咒折叠后放入幢伞中供养。这一做法将幢伞原本的遮蔽保护功能神化,构建“神圣空间”,无论安置于城隍四门,藉由门户符号象征之途径,还是持伞行进,通过在开放空间进行“切割”的方式,本质上都是为了区分“内”与“外”,并且进行“庄严”,将纳入“内”之中的空间以此仪式获得净化与升华,从而可以将一切不祥辟除于“外”。这种将空间圣域化的手段,与中国传统解除方术、道教祈禳科仪、密教经典与结界仪式,在观念和技术上有相通之处。陀罗尼的使用方式,虽然来源于密教经典和仪轨,但它能被广泛而迅速地接受,也在于理论、技术、功能上都与道教符咒有相通之处,存在厚实的思想土壤。在敦煌民众看来,它无非是一种新的厌劾妖祥技术,呈现出密教和道教、方术互动共生之面相。此外,敦煌文献P.3288《玄象西秦五州占》中,记载了“五星符”;S.2404《后唐同光二年(924)具注历日并序》中出现崇拜北斗、祭祀七曜、顶礼星神的内容。

▴

【北宋】王文沼《大随求陀罗尼轮曼茶罗版画》

大英博物馆藏

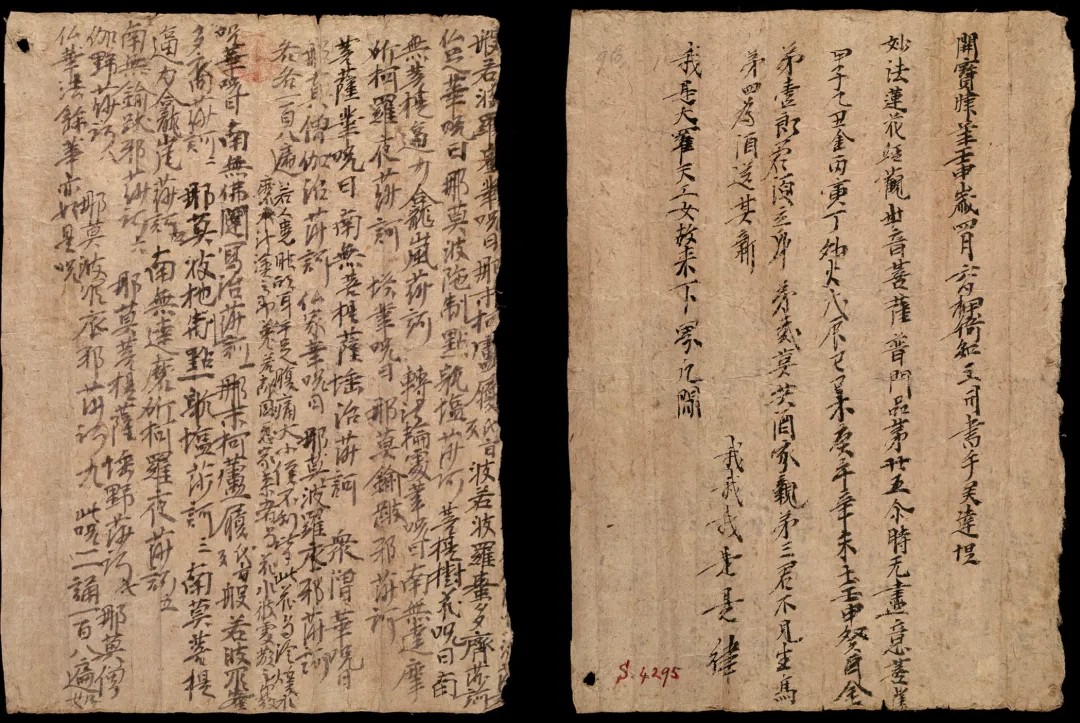

关于“陀罗尼符”的问题,《康遵批命课》或许可以提供一些线索。在《康遵批命课》的后叶还抄录了另一文本《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒经》,且末尾有藏文题记。经过逐行辨识与分析,这是《大佛顶白伞盖陀罗尼》(Sitātapatrādhāraṇī)的一部分。它并非完整的长咒,而是一个集结了核心咒、心咒以及长咒中关键段落的仪轨,用于持诵。虽然《康遵批命课》本身并未引用陀罗尼,但这段《大佛顶白伞盖陀罗尼》的书写者很可能也是康遵。此外,云南大理国崇圣寺三塔出土的陀罗尼经咒,为我们提供了更完整的案例:该经咒上同时包含佛教种子字、梵文陀罗尼与道教符咒,三者有机结合,且与当时大理国主要政治人物密切相关。敦煌“陀罗尼符”文献虽未包含实际陀罗尼咒文,但我们可以理解“陀罗尼符”这种“名不副实”的现象恰恰证明了其创造者在观念上已将本土符箓的神秘力量等同于佛教陀罗尼的力量。“陀罗尼”在此处成了一个功能性的标签,而非内容的描述,表明两种传统在人们心目中已可互换。如果说敦煌的例子是观念上的融合,那么大理的这件实物则是实践上的完美结合。它将佛教的曼荼罗、种子字、陀罗尼与本土符箓有机地组合在同一平面上,共同发挥法力。这件虽未自命名,但比敦煌的例子更符合“陀罗尼符”的实质内涵,反映了在大理国独特的宗教环境中,两种传统的界限已被完全打破。“陀罗尼符”这一术语的出现和相关实物的创制,标志着外来佛教文化与中国本土宗教传统(特别是符箓文化)的深度互动与融合。这种融合并非误读或简单的迭加,而是基于中古时期人们对二者在功能(如护身、治病、驱邪)和使用方式(如佩戴、吞服、供奉)上相似性的深刻认知。《计都星·北方辰星供养陀罗尼符》汇聚了来自希腊、罗马、波斯、粟特、印度和中国诸多文化因子,融合了中国早期方术、密教、道教等种种信仰,展现了佛教经咒文化对中国本土符箓传统的深刻影响,以及二者之间从观念认知到实践创造的全面融合,堪称中古时代东西文化接触、激荡、渗透、融摄并再创新的最佳范例。

最后余老师总结道,丝绸之路也是一条方术之路。人类对不可知的命运的渴望与探求,使得星命之学超越了宗教、地理、族群与文化的障碍,在整个欧亚大陆广为流传,横亘数万里,绵延几千年。星学在信仰世界里有着悠久而深刻的影响,可称得上是人类文化精神的核心要素之一,是最值得注目的文化现象。中古星命研究所呈现的欧亚宗教文化景观化生诸相,将为从文明融摄的角度探究民生宗教的特性开拓新的境域。

互动环节

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了交流。

倪湛舸老师指出,古代的占星术属于当时的“科技”,在人们的日常生活中发挥着重要作用。倪老师同时针对计都星神形象提出了疑问。余老师回应道,在印度传统中计都本是女性形象,但传入中国后变成了男性形象;而水星在希腊传统中对应的是赫尔墨斯,本是男性形象,但传入中国后变成了女性形象,不过水星在伊朗的体系中仍然是男性形象。这种“形象反转”是非常有趣的现象,应是不同社会文化心理投射的结果,与人们对形象的崇拜定位、依赖感有关,但具体的转变环节、时间节点、传播路线,目前仍难以厘清。

▴

《五星二十八宿真形图》中的辰星图

大阪市立美術館藏

杨晓燕老师与余老师共同就“占星术源自古巴比伦的证据”“海上丝绸之路的起源时间”等问题展开了探讨。之所以说占星术的传播起源于古巴比伦,主要是来自对楔形文字文献和古巴比伦早期天文学的研究。由于目前已知最早的天文学文献可追溯至阿卡德语的楔形文字记载,因此天文学史、科学史及两河流域文明研究者普遍认为,两河流域是天文学的发源地。余老师认为,最晚到战国中期,海上丝绸之路的雏形应该已经存在;但若要再往前推至殷商时期或更早,则难度极大。欧阳晓莉进行了补充,她指出在汉谟拉比时代已经出现占卜文献,并认为余老师提出的“从两河流域到伊朗、印度,再到中国”的传播路线是比较可信的。

张昌平老师从中西文化交流的角度,分享了一些思考。首先,若将中国视为中西文化交流的“目的地”,可以发现中西文化的传播是多波次、多线路的,而非单一节点或单一线路。其次,传世文献对中西文化交流的记载往往有限,出土文献和考古证据能提供更多线索,但文献记载与考古发现有时会存在较大差异。比如海上丝绸之路,在战国至西汉前期其实非常发达,但到汉武帝时期,墓葬中反而很少见到这类外来物品,可能是因为皇家统一控制了上层资源,导致贵族、王室墓葬中这类物品减少。那么,占星术等这类文化现象的传播,可能也是多路线、多波次,过程比我们想象的更为复杂。

▴

S.4295《经咒杂抄》

大英图书馆藏

王璞老师围绕郭沫若甲骨文研究中一篇名为《释支干》的长文,试图探讨“阐释性研究”与“实证性研究”的差异与关系。余老师回应道,郭沫若撰写《释支干》时,受当时“中国文明西来说”的影响很深,他在文中通过考证中国的天干地支系统与古巴比伦的黄道十二宫等天文学和历法体系的相似性,推断中国的干支文化可能源自巴比伦。这一观点是他为“西来说”寻找具体证据的尝试,深刻地反映了那个时代的学术背景和观念。这种“寻找对应”与“实证传播”的差异,其实是中西交通史研究中一个致命的,但却又无可奈何的选择问题。当中国与印度、伊朗等地区出现相似文化现象时,我们难以判断这是“传播论”的结果,还是“文化心理共同论”的结果。如果相似性极高,我们很难抗拒“传播论”的诱惑。因此,选择“阐释对应”还是坚持“实证传播”,抑或是调和二者,这在一定程度上变成了学者的主观选择。在学术研究中,很难完全避免研究方法的预设,也很难避免学者个人化的学术训练的影响。

最后,雷闻老师对余欣老师的报告进行了总结,报告会在热烈的讨论中圆满结束。