2025年9月23日下午,文研院第十九期邀访学者内部报告会(第三次)在静园二院111会议室举行,文研院邀访学者、武汉大学历史学院考古系教授张昌平老师作了题为“考古学视角下的夏商西周——区位与发展”的报告,同期邀访学者成谨济、舒炜、孙学堂、齐琨、雷闻、杨晓燕、朱友舟、余欣、欧阳晓莉、倪湛舸、黄京、张浩军、王璞、毛海栋、郑泽绵、李春颖、范晔、王利平、宁晓萌参加了报告会。副院长段德敏代表文研院向张昌平老师颁发了邀访学者聘书,欧阳晓莉老师作为主持人介绍了张老师的研究领域和学术背景。

▴

段德敏副院长为张昌平老师颁发邀访学者聘书

张昌平老师首先对考古学视角下的文化、文明与国家这一话题展开了具体而深入的阐释。宏大叙事之外,我们需要将物质文化史置于社会发展的视角下考虑,特别是关注农业革命带来的系统性变革和各区域文化的独立发展与早期互动,才能更深刻地理解中华文明多元一体的复杂形成过程。

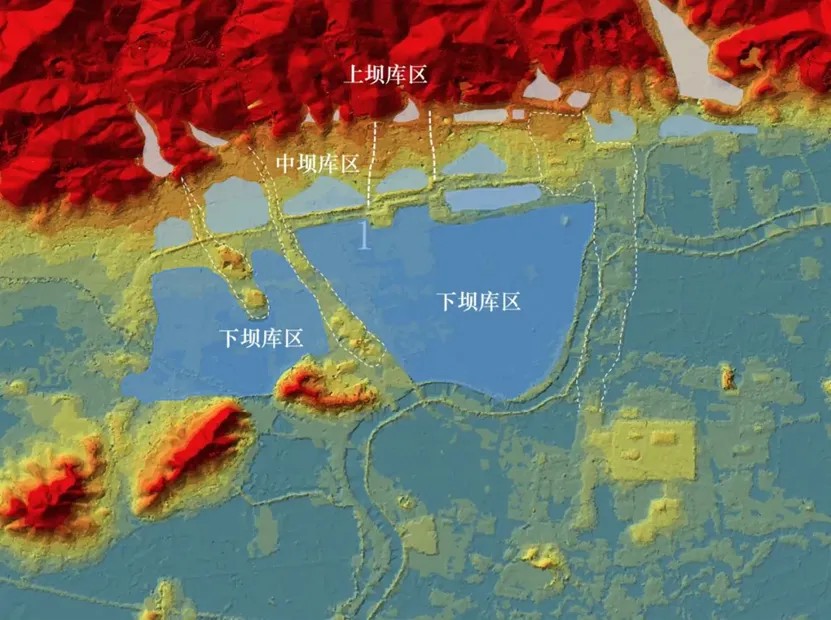

张老师以良渚文明为例,对文明起源及柴尔德提出的文明三要素展开讨论。过去,国际学界习用柴尔德提出的“文明三要素”(城市、冶金术、文字)作为判定文明的标准,良渚文化并未发现明确的冶金术和文字,但已拥有大型公共工程(如水利设施)、复杂的社会组织结构、具有浓厚宗教色彩的礼仪性器物(如刻有神面纹的玉器)以及等级分明的大型墓葬。这些特征表明其社会复杂化达到了相当高度。因此,无论国内或国际学界,如今普遍倾向于认为良渚社会已进入文明阶段。这实质上反映出,文明的判定标准本身也可以再讨论。我国近年来的文明探源研究,正是致力于建立更符合本土实际的定义体系,而非拘泥于“三要素”。从社会形态来看,良渚所达到的物质文化高度,通常对应着“早期国家”的社会组织形态。其社会分层与制度化水平已初步具备国家特征,但在疆域范围、人口规模及国家机制的整合程度上,尚未达到其后二里头文化所代表的“广域王权国家”的层级。

▴

良渚城址

▴

良渚水利系统

关于传统史学与考古学的关系,张老师认为,考古学应首先立足于自身,致力于构建清晰、独立的物质文化发展序列和社会演变叙事,在建立起坚实的考古学文化框架后,再与历史文献进行审慎的比对与互证,而非简单地“对号入座”。部分学者认为,传世文献(如《史记》)的记载具有高度准确性,可被考古发现直接印证。然而,从方法论的角度,张老师主张应将二者视为独立的认知体系,进行审慎的互证。文献记载在宏观叙事上可能保有正确框架,但具体细节则常与考古发现难以吻合。以“盘庚迁殷”为例,《史记》所述其迁回商汤故都的说法,便与考古证据相左。考古学文化命名时往往使用地名,而非以文献记载“对号入座”,实际上亦是出于学术严谨的需要。

接下来,张老师对夏商西周的考古学发现与最新研究进行了详细介绍。

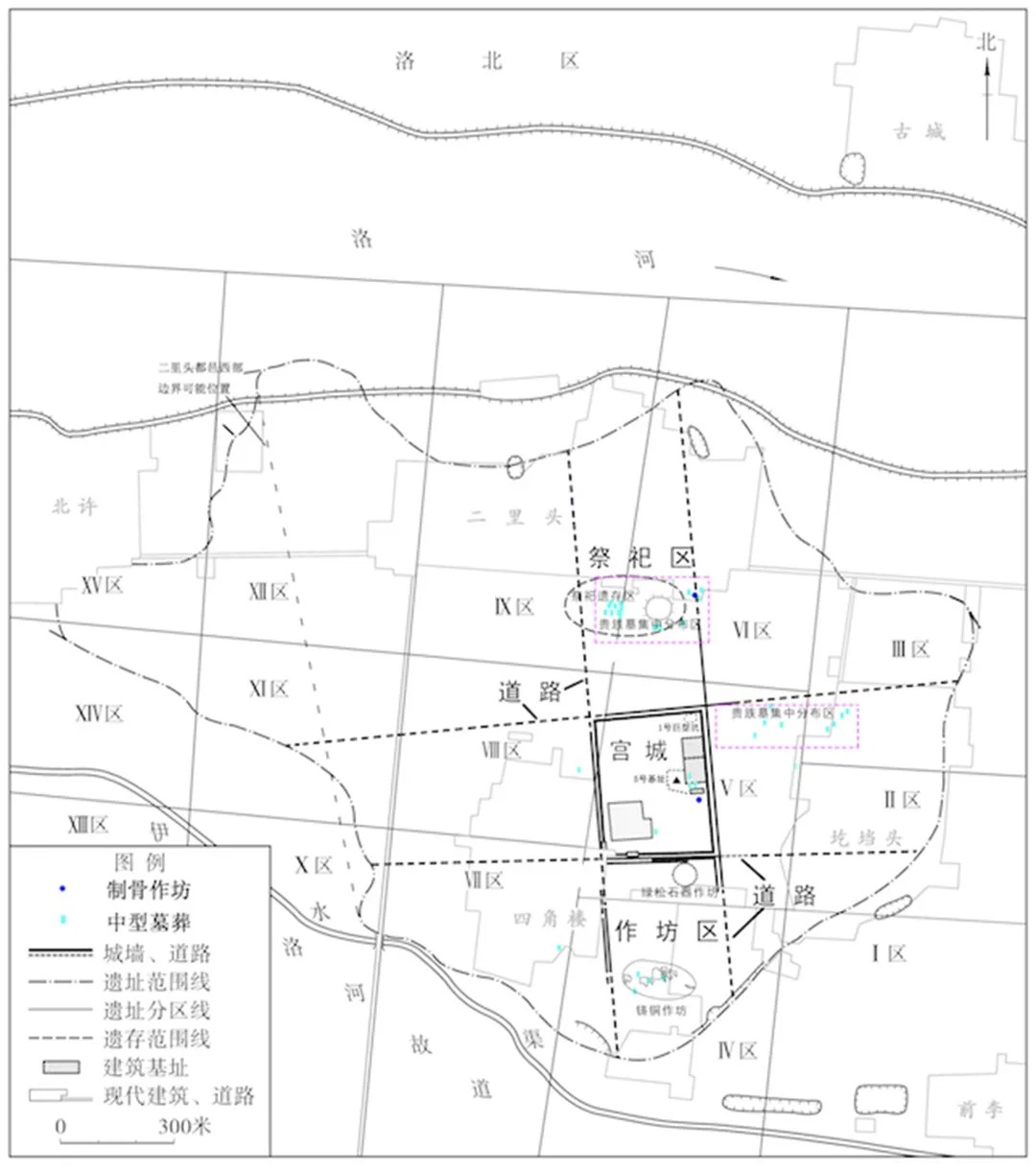

首先是二里头文化。二里头遗址以往已知核心区约300万平方米,已具备清晰的功能分区,包括宫殿区、祭祀区与高等级手工业作坊区,显示出远超良渚社会的强大社会组织能力。最新发现表明,在古洛河以北区域存在夯土城墙,这意味着二里头都城的实际范围可能远超此前认知,或超过1000万平方米,呈现出早期国家前所未有的宏大都邑气象。

二里头文化形成了由玉器(如牙璋)、绿松石制品、青铜容器构成的标志性礼器组合,奠定了夏商周三代礼器传统的基础。为制造大型礼器(如著名的龙形器),二里头工匠突破了绿松石作为小饰品的传统,发明了将无数细小碎片在有机载体上拼嵌成大型复杂纹样的新技术,这代表了工艺理念的重大飞跃。二里头开创了以青铜铸造容器(主要为酒食器)作为核心礼器的传统,这与西方以兵器、工具为主的青铜文化形成鲜明对比,标志着中国独特青铜文明范式的确立。

▴

二里头遗址出土绿松石牌饰

二里头文化展现出强大的扩张与控制能力,可被视为中国历史上最早的“广域王权国家”。其文化影响南至长江中下游、成都平原,北抵长城地带。肥西三官庙遗址出土器物在具备地方特点的同时与二里头类型一致,表明这是一支来自中原的群体建立的据点,并带来了青铜技术,其中部分元素暗示了与北方草原的技术联系。河南方城八里桥遗址则是二里头王朝在西南方向设立的大型区域性中心,其战略地位至关重要,也许是为了控制汉水上游的绿松石矿产资源。这表明二里头已具备远距离获取和控制战略资源的能力。

综合来看,二里头社会在冶金术的应用、疆域控制能力、资源获取体系、生产力水平以及礼制建设的成熟度上,均已达到良渚文化所远未企及的层次。正是基于其在国家形态上的这些飞跃,国内考古学界普遍倾向于认为二里头文化极有可能对应于历史记载中的夏王朝。然而,必须强调的是,“二里头是夏”这一判断,是基于考古学对一个高度发达的早期广域王权国家的客观识别,而非将考古遗存与文献记载进行简单的名词互换。考古学的首要任务是厘清二里头社会自身的面貌与发展逻辑。

▴

二里头遗址平面图

继二里头之后,以郑州商城为核心的二里岗文化,通常被认为是商王朝的开端。尽管其都城位于今郑州市中心,范围可能超过二十平方公里,但因后世破坏与掩埋,考古工作难度较大,目前可见遗存相对有限。然而,考古学研究揭示,二里岗时期的政权相比二里头有一个巨大的飞跃,其控制力与扩张态势极为强势,以致有国际学者(如Bagley)将其称为“二里岗帝国”。

在此背景下,湖北盘龙城遗址的考古发现具有里程碑意义:其一,盘龙城的发掘,首次以确凿的考古证据证明商王朝的政治势力已抵达长江流域,从而改变了以往对商朝疆域的传统认知,为“黄河与长江同为中华文明摇篮”的论断提供了关键支撑。其二,盘龙城出土的青铜器等遗物,在技术、纹饰等所有细节上都与中原郑州商城完全一致。这表明盘龙城并非独立的邦国,其居民(尤其是掌握核心技术的工匠)很可能直接来自中原。其三,最新的景观考古研究表明,盘龙城作为中原王朝在南方建立的地方中心城市,其周边同时期出现了一批具有相同文化背景的中小型聚落。而当盘龙城在中商文化早期阶段废弃时,这些周边聚落也随之同步废弃。

由此可见,盘龙城并非孤立的殖民点,而是代表早商王朝对南方地区实施了一套有效的行政化管理体系。它以中心城市为核心,构建了一个等级化的地方控制网络。这一发现,是理解夏商时期国家组织结构与领土控制方式的一个至关重要的支点。

中商时期,随着都城北迁至洹北商城,以盘龙城为代表的南方区域性中心被废弃。与此同时,一种新的控制模式出现,中原王朝开始将青铜铸造等高等级技术有选择地授予地方。在安徽、湖北等地涌现出许多小型城邑,并拥有本地铸铜作坊。这一技术的地方化催生了各地独具特色的青铜文化,标志着政治格局从早商的直接控制,转向了更具多元性的互动模式。三星堆文化的兴起即是这一背景下的产物,它虽受中原单方面的影响,但本质上是独立的政治实体。

晚商文明在殷墟时期达到了物质文化与技术的顶峰,但其政治格局也发生了根本性变化。最新发现与研究表明,殷墟并非一个孤立的都城,而是一个以宫殿宗庙区为核心、由众多大型卫星遗址(部分面积达100万平方米,并有专业化铸铜作坊)构成的庞大城市群。这揭示了其背后空前复杂的社会组织与生产能力。这一时期,殷墟青铜器的铸造工艺和生产规模到达巅峰,虽然疆域较早期收缩,但殷墟时期周边涌现出多个强大且政治上具备独立性的方国,如江西新干大洋洲、湖南宁乡炭河里、陕西清涧李家崖等。到晚商末期,考古发现显示商人在太行山西麓建立了军事据点,这表明王朝面临来自西方势力的军事压力,政治环境趋于紧张。

▴

兽面纹方彝(大都会艺术馆藏)

晚商时期,商代的主要铜料来源逐步从山西中条山转移到长江中下游,然而其都城却反向向北迁移了约200公里至安阳。这与“王都紧随战略资源”的常规逻辑相悖。这一阶段发展出了前所未有的高度复杂文明,但其直接控制的地盘却比早商更小,这种政治控制力收缩与文明成就登峰并存的现象,以及都城北迁的决策动机,是理解晚商社会本质的核心问题,有待进一步探究。

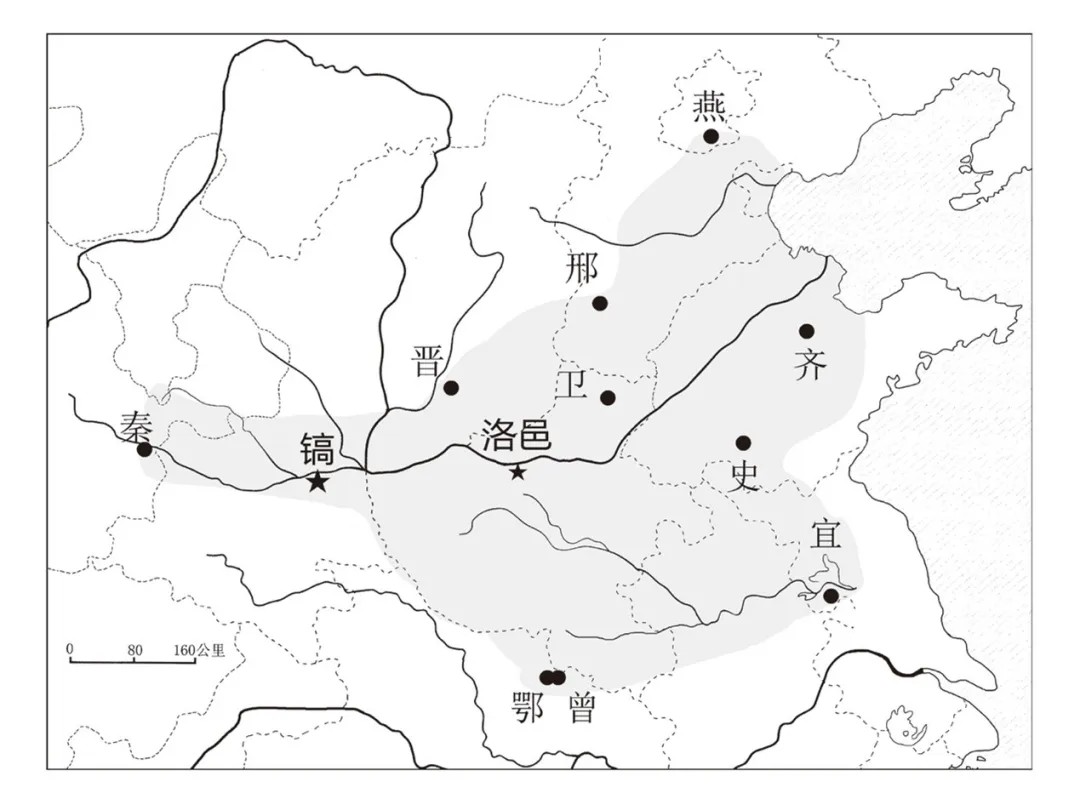

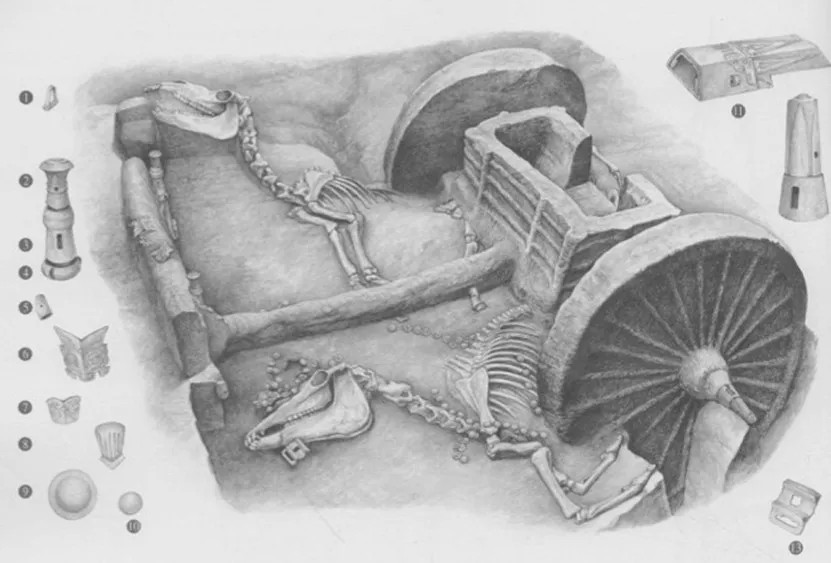

西周王朝的建立,标志着国家疆域与政治组织形态进入了一个新阶段。西周王朝的控制范围空前广阔,这一巨大疆域的控制,与马车技术的广泛应用密切相关,该技术增强了人员、物资的流动性与对远方地区的威慑力,成为维系庞大国家的重要技术基础。周原遗址城墙的发现修正了过去“大都无城”的观点,都城经历了从西周早期兴建小城,到晚期构筑大城的演变过程,是周王朝的政治核心。

通过“封建诸侯”,西周王朝构建了一个层次分明、战略意图清晰的政治控制网络。在都城附近(如洛阳成周)及毗邻的晋南地区,考古发现了密集的诸侯国和大型墓地。这些封国在王权直接辐射的“腹地”形成了稳定发展的社会组织,为王朝提供了坚实的核心基础。在远离王畿的地区,周王朝的封建呈现出清晰的地缘战略布局。以长江中游为例,周王室沿着从中原通往南方的两条核心通道——汉水通道与随枣走廊——系统地分封了诸如邓、曾、鄂等一系列诸侯国。如此布局旨在控制关键交通线,从而有效经略南方并获取资源。诸侯国承担着为周王室获取战略资源的具体任务,如叶家山M28曾侯墓中将铜锭与青铜礼器一同随葬,象征着这位诸侯肩负着为周王朝输送铜料这一核心政治使命。

但西周对边疆的控制并非一帆风顺。至西周中期,南方战线遭遇重大挫折,导致周王朝在长江中游的势力大幅收缩,这对西周王朝构成了深远威胁。

从西周中晚期开始,社会层级通过礼器制度被严格界定和固化。这种以器物组合明辨等级的“礼制”秩序,成为后世中国社会的基本组织原则之一,影响极为深远。

▴

西周疆域示意图

最后,张昌平老师对中国早期文明格局和演进动力进行梳理和总结。中国早期文明坐落于一个被高山、大漠环绕的相对封闭的地理单元内,导致其与同期世界其他主要文明的交流有限,形成了独特的“双大河文明”。 与两河流域不同,这种“双大河文明”格局提供了更大的发展空间、更丰富的资源组合和更强的文明回旋余地,是文明持续发展的关键基础。

至于文明扩张的内在动力,张老师认为是资源需求与技术驱动的共同作用。冶金术的需求直接推动了王权势力的地域扩张,早期王朝扩张的核心动力之一是对分布于山区的铜、铅、锡等战略金属资源的获取。晚商时期控制模式发生转变,形成了以安阳为核心的“联盟-贸易”体系。安阳作为技术和高端产品的输出中心,通过长江中游等地的代理人,构建了跨越广阔地域(东至武夷山、西抵成都平原)的资源获取网络,用以换取原始瓷、黄金、象牙、海贝等物产。

针对晚商都城北迁安阳、远离主要铜矿区的现象,张老师提出一种解释:此举旨在将战略重心转向北方,以更直接地获取和掌控来自草原地带的革命性技术——马车,并加强与北方族群的互动。安阳考古发现中的北方文化因素支持了这一观点。

在报告的最后,张老师总结了中国早期国家治理模式的演进脉络。二里头至中商时期,中央政权以派官驻守地方要邑的形式直接控制;至晚商时期转变为通过输出技术产品换取资源的联盟模式;西周时期,通过分封制的建立,诸侯虽世袭且有半独立性,但通过宗法礼制与周王室形成比联盟更紧密的关系。从物质文化视角出发,中国早期王朝的治理模式经历了从直接控制到联盟体系,再到半直接控制的演进。这一过程不仅反映了政治智慧的成熟,更深层地受到资源需求与交通技术这两大内在动力的根本性驱动。

▴

商代晚期马车示意图

在讨论环节中,与会学者们围绕本场报告的内容进行了交流。

张浩军老师对文化和文明的区分提出疑问,从考古、历史的角度,应该如何去界定文化和文明?张昌平老师认为对“文明”观念的反思很有启发性。在中国考古学的具体实践中,对于“文明”与“文化”的界定,主要受到学术内在标准与外部政治需求的双重影响。

张浩军老师同时提及,“双大河文明”格局中政治中心与资源中心分离的原因是什么?何种因素阻止了资源丰富的长江流域发展出能够取代黄河流域的核心政治权力?张昌平老师回答,其原因在于两大因素的综合作用,即长江文明的自身衰落和中原文明的革新性崛起。环境外力冲击与经济结构相对单一导致了长江流域由盛转衰,而包括冶金术、新型农作物和大型家畜在内的“技术包裹”传入,结合中原地区本身的地理交汇优势,使黄河流域奠定了作为政治中心不可动摇的地位。

宁晓萌老师对国家和文明的区别提出疑问,即考古学中如何界定一个社会进入了国家或文明阶段。张昌平老师首先承认,考古学对于“国家”和“文明”没有放之四海而皆准的、精确的定义,这本身就是学术界持续讨论且带有一定建构性的概念。所谓的“考古学文化”也是一种基于物质遗存相似性而进行的现代学术建构。在此基础上,张老师提出关键判别标准,即层级化的区域控制体系。以二里头为例,它不仅拥有都城,还在控制地域内建立了不同等级的地方性城市,是国家形态的典型特征,与良渚存在显著差别。

余欣老师注意到,中国早期文明热衷于将外来技术进行“礼仪化”和“制度化”改造,如冶金、马车、铜剑等源于西亚或草原地区的技术和器物原始功能多为实用,但传入中国后发展为工艺极其繁复、象征等级与权力的礼器,并最终固化为一套礼制系统。张昌平老师认为,“礼仪化”对于文明进程来说,是一个被选择并发扬光大的过程,“礼仪化”与国家进程是相互强化的正向关系。国家利用这些礼仪化的器物来标识等级、巩固权力,而国家的需求又反过来刺激了这些器物向更精湛、更制度化的方向发展。

在座学者随后继续就文明的特性与选择、技术与社会需求等问题展开讨论,报告会在热烈的氛围中结束。