2025年9月26日下午,“文研读书”第73期“探寻山水文明的整体性理解——石泰安《壶中天地》研读会”在北京大学静园二院208会议室举行。座谈会由《壶中天地:远东人文思想中的盆景与民居》的翻译者、清华大学建筑设计研究院项目负责人陶金作引言,中央美术学院人文学院教授赵伟、北京师范大学历史学院教授雷闻、中国农业大学人文与发展学院教授赵丙祥、浙江大学古籍所教授余欣、中国人民大学文学院教授吴真、弗吉尼亚理工大学宗教与文化系教授倪湛舸、北京大学社会学系长聘副教授张帆、中国藏学研究中心历史研究所副研究员魏文、北京林业大学园林学院副教授黄晓与谈。

讲座伊始,《壶中天地》的翻译者陶金老师作引言,提出石泰安以盆景这一不常为人所关注的物质文化形式为切入点,在书中所分析的盆景中仪式空间的属性很大地弥补了以往研究的空白。作者在书中追求跨学科的研究方式,使其论述很具整体感;比较研究的视野将作者置身于东亚的处境之中,是以中国为中心展开的全球史(借用谢一峰教授语),兼具文化对比的整全性和中国作为论述中心的主体性。作者在“质”(山水内在所蕴藏的超越性)与“形”(具有仪式空间功能)的双重视角之上总结出来的“全形(complet)理想(parfait)场所”范式,对于理解中国传统的山水文化,以及东亚世界的宇宙观等都非常有启发。

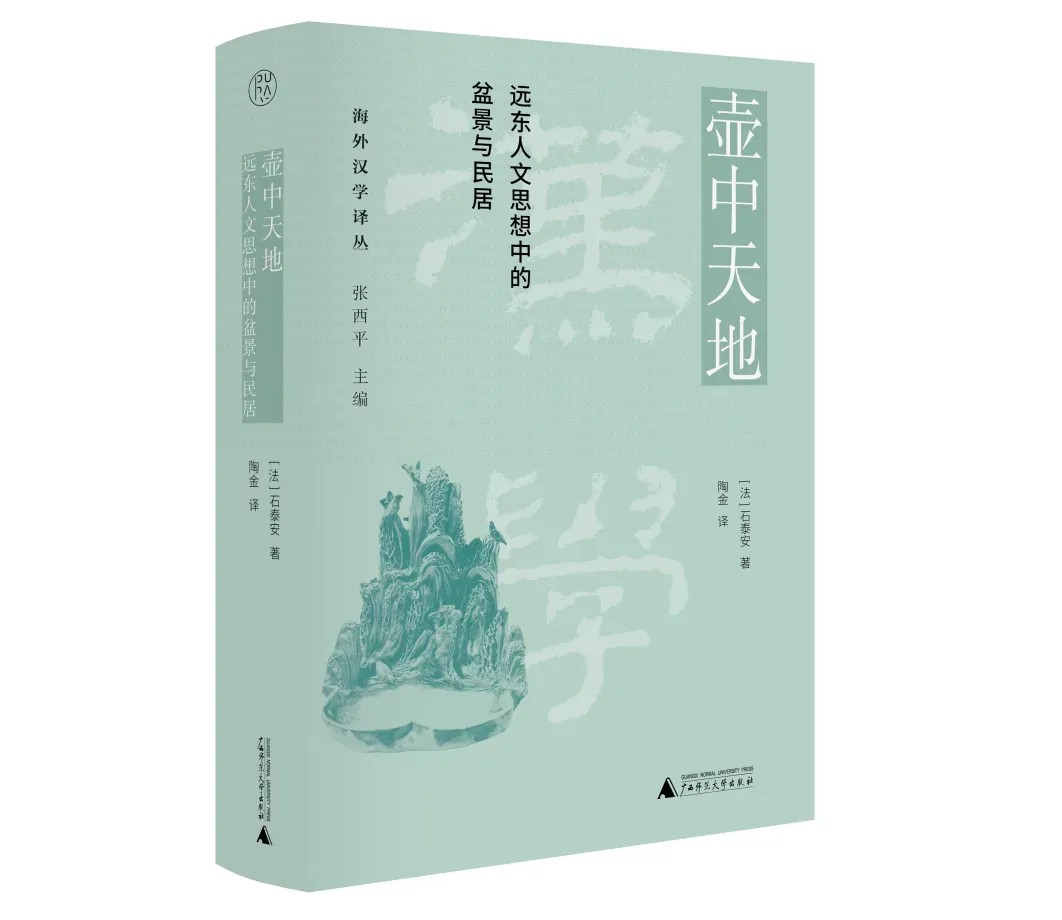

▴

《壶中天地:远东宗教思想中的盆景与民居》

[法] 石泰安 著 陶金 译

广西师范大学出版社,2025年

赵伟老师在随后的发言中进一步阐释了石泰安《壶中天地》的学术价值。赵老师指出,石泰安在研究中展现出宏观的历史理解视角,善于通过跨文化比较与整合,揭示不同文明之间的内在关联。其论述的卓越之处在于,既能构建宏观的分析框架,又能从微观的具体意象切入,使宏大叙事与精细考证相得益彰。尤为突出的是,石泰安擅长发掘日常生活中寻常事物的深厚文化内涵,例如从越南一个盆景的造型传统入手,敏锐地洞察到其中所蕴含的跨地域文化交融、信仰传播与接受的历史脉络。赵伟老师强调,这种将物质文化、观念史与全球流动相结合的研究路径,对拓展艺术史研究的视野与方法具有重要的启发意义。

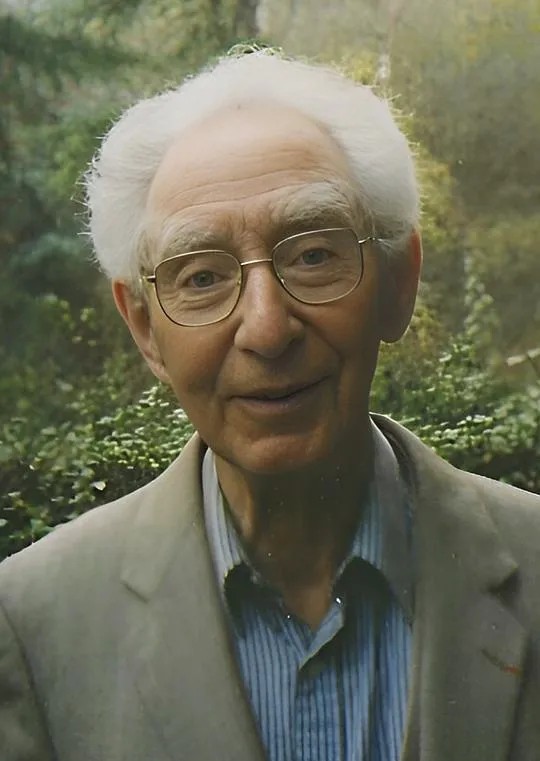

▴

石泰安(1911-1999)

雷闻老师作为中国古代史研究领域的学者,特别肯定了石泰安的著作对于历史研究在思维上的启发。石泰安对山水元素的探讨,和明清时期的《内经图》等山水格局隐喻人生境界、描摹生命层次的传统形成了共振。此外,雷闻老师补充了一个关键维度,即国家与宗教的复杂关系。他提示我们,在古代中国的具体历史语境中,政治权力对宗教形态和仪式实践等都有着极为深刻的影响;希望能够引入国家权力的视角,为石泰安开创性的讨论增添一个具体的历史分析层面。一个显著的例子是,近年披露的唐玄宗所建《石台孝经》的顶部,就有三台、四岳、九宫、都城、玉京山等象征性布局,代表着国家纪念性工程中对山水概念的使用,也是国家权力之下儒道融合的象征。

▴

石台孝经

西安碑林博物馆藏

赵丙祥老师在评述石泰安的研究时指出,其著作虽然以东亚为主要研究对象,却展现出超越民族国家框架的宏大视野。石泰安并未将分析局限于某一特定时代或地域,而是通过跨文化、跨历史的比较,揭示文化现象背后的深层结构与共通逻辑。赵老师进一步以中国人类学的家屋研究为例,阐明只有通过比较整体性的研究,才能够更好地理解诸多民俗的普遍性、体系性意义。同时,赵老师也强调真正深入的研究应当“进入内部”,从具体的微缩空间挖掘其中所承载的文化逻辑与意义世界。

余欣老师在分享自己在法国与《壶中天地》的“邂逅”经历时,指出石泰安著作所展现的研究范式极具学术前瞻性,与传统的法国汉学迥然不同。石泰安将山水景观视为一种塑造具有灵力的仪式性行为,通过仪式过程和时空建构动态地理解中国人的宇宙观与精神世界,体现出很高的理论自觉。尤为重要的是,石泰安的论述已内在地融合了亚洲文明史与全球史的视野,既关注物质文化的具体形态,又不囿于物本身,而是将人与物、自然、信仰与宇宙观念交织为一个有机整体,与其后续在藏学研究中的拓展相互呼应。

吴真老师从自身研究实践出发,指出中国古代文化中独特的时空象征体系及其所蕴含的超越性意涵,甚至隐藏着类似“虫洞”般的联结机制。她以苏轼收藏奇石的文化实践为例,生动说明了这种由小见大的认知路径,一石中而有东海,这是传统中国文人的生活和智慧。这种通过具体物象窥见宇宙秩序的认知模式,与石泰安在《壶中天地》中所呈现的研究路径具有深刻的共通性。

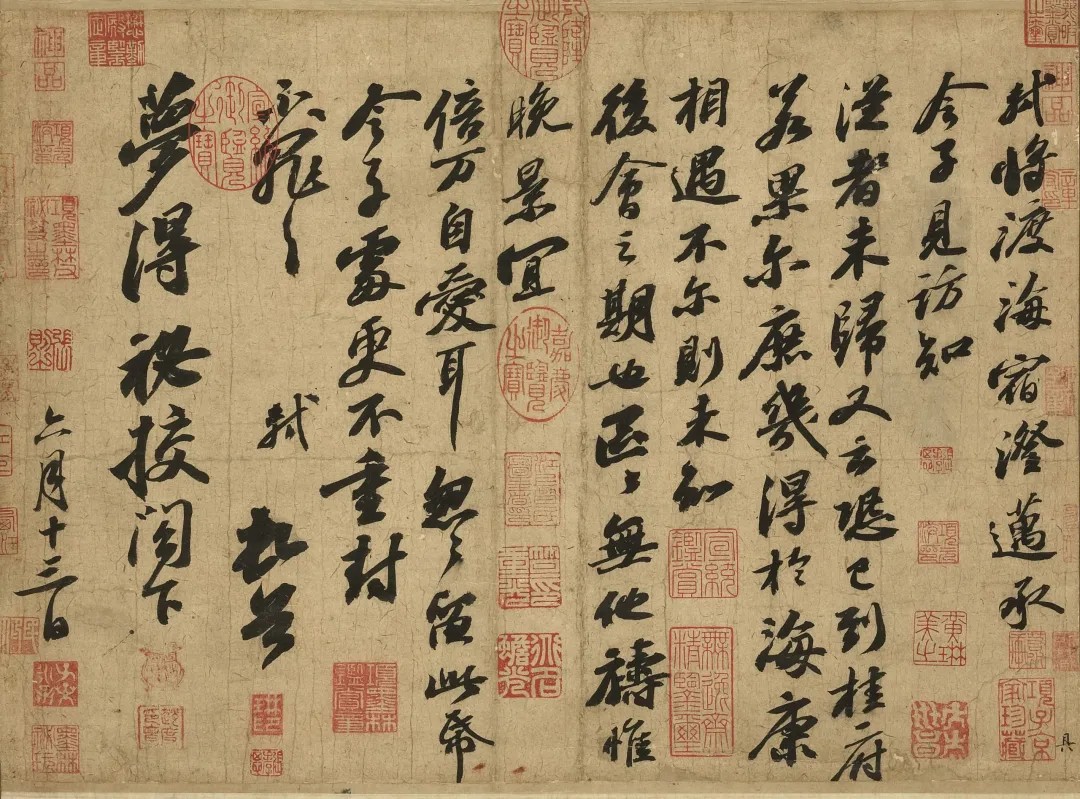

▴

苏轼《渡海帖》局部

台北故宫博物院藏

倪湛舸老师首先肯定了石泰安的研究路径,盆景和园林并非与大的天地割裂开来,这种微观与宏观、自然与社会相结合的方式很值得借鉴。其次,倪老师从比较宗教学与比较文学的跨学科视野出发,关注到佛教的“三界九地”在不同著作中富于差异性的表达,并从自身的网络文学研究视角生动形象地谈到在具体形制中蕴含普遍法则的认知图式。在此,当代的“修仙”网文也与石泰安《壶中天地》所关住的宗教问题形成了某种叠印。

张帆老师首先指出仅仅从藏学、汉学或宗教学等角度来理解石泰安是不充分的,他的著作有法国社会理论的清晰脉络,从涂尔干和莫斯的经典著作《原始分类》开始,到葛兰言、克洛德·列维·斯特劳斯,直到Phillip Descola的近作Beyond Nature and Culture,这条脉络着力于展开文明比较研究,而非局限于某一学科视野的研究。其次,张帆老师强调,仅仅认为石泰安提出的“类比”式思维具有中国特殊性也是偏颇的,克洛德·列维·斯特劳斯在《野性的思维》中指出,野性的思维和理性的思维都是普遍存在于各个文化中的,因此,石泰安虽然以远东的材料作为分析对象,但这不意味着只有远东才有类比式的野性思维,更不意味着远东只有类比式的思维。第三,张帆老师指出,石泰安提出的突破各种尺度(scales)与范畴的“大宇宙-小宇宙”框架,为文明研究提供了一个从地方出发的精彩案例,展现了从身体、建筑、地方、山川等出发研究文明形态及展开文明比较的路径。

▴

《野性的思维》

[法] 克洛德·列维-斯特劳斯 著 李幼蒸 译

中国人民大学出版社,2006年

魏文老师提出,石泰安先生的这部著作写于七十多年前,但其研究方法和学术取径放在当下仍然具有重要的指导意义。从专业上看,石泰安先生不是一位传统意义上的藏学家,亦非现在意义上的汉学家,而是一位不折不扣的东方学家。他所关注的视野遍及整个东亚区域,将这一区域中不同文化形态的思想意识与物质遗存的材料结合起来剥茧抽丝,深入看待其具有普遍性的人文意蕴。实际上石泰安的这部著作,促使我们反思现代学术中学科过度分野的问题。这一趋势导致的碎片化与专门化,会使思考路径与研究方法趋于单一,从而限制我们对于具有整体性学术问题的深入理解。以石泰安为代表的早期学者的整体性研究方法,正是当代学术研究应该借鉴的理路。

▴

读书会现场

最后,黄晓老师谈到自己三次阅读《壶中天地》的过程,从接受大量新鲜的信息和材料,比如作者对于越南文化的研究;再到理解字句中包孕的更深意蕴。书中常常以微小的物体引入,而后从具体的形象切入整体的东亚各文化,并且书中例证的拓展往往出其不意,非常独特。黄老师从园林山石的角度,谈到缩微的园林整体其实是从自然“抓取”而来,盆景中物的形似也常常需要观者的想象,中国的园林艺术也是微观与宏观的辩证统一。石泰安由表及里的研究路径,以及其诸多易被忽视的创新点,有效地补充了中国传统园林研究中的某些薄弱环节。