2025年11月11日下午,“文研讲座”第393讲在静园二院208会议室举行,主题为“事实与虚构的边界:当代的挑战”。本次讲座由北京大学人文社会科学研究院与北京大学比较文学与比较文化研究所共同主办,主讲人为法国新索邦大学比较文学教授弗朗索瓦兹·拉沃卡(Françoise Lavocat),评议人为北京大学外国语学院博雅特聘教授董强、北京大学外国语学院英语系助理教授刘微,主持人为北京大学中文系暨比较文学与比较文化研究所助理教授高冀。

讲座伊始,拉沃卡教授回顾了其著作《事实与虚构:论边界》(Fait et fiction, pour unefrontière)的接受历程。本书于2016年出版,中译本于2024年出版。与2014-2016年写作本书时相比,事实与虚构的边界在今天面临着更为突出的挑战,其中对虚构研究具有重要意义、受到大量公众和文学批评的现象,是假新闻与阴谋论的激增。这一现象影响了本书的出版与接受。一方面,它合理化了本书对真实与虚构之边界的追求,有利于本书的出版和传播。2016年恰逢特朗普上台,随着“假新闻”(fake news)一词使用频率的迅速增长,关于真理与事实性的问题重新回到公众与学界视野。媒体逐步常规化的“事实核查”(fact-checking)机制,社会与学界反对特朗普发言人提出的“替代性事实”(alternative facts),即现实可被任意改写,这些都与上世纪70年代以来学界占主导地位的模糊性主张相悖。但另一方面,如今事实(fact)与虚构(fiction)的差异往往被简化为真(truth)与假(falsity)的对立。拉沃卡教授指出,我们正在面临真理概念的贬值,虚构被简单等同于虚假,叙事性被轻率地与阴谋论绑定。

▴

拉沃卡教授在讲座现场

在拉沃卡教授看来,虚构与谎言的混淆是一种倒退。她首先回顾了虚构概念的历史:从1595年诗人菲利普·悉尼(Philip Sidney)将诗人与说谎者对立,到1690年安托万·弗雷蒂埃(Antoine Furetière)在《通用词典》中将虚构定义为“谎言”和“诗意的发明……病态的幻想”,到17世纪末至18世纪中叶法语小说开篇对故事真实性的声明,再到19世纪小说的黄金时代,虚构的历史是艰难从谎言指控中缓慢脱身的过程。

随后,拉沃卡教授梳理了让-玛丽·舍费尔(Jean-Marie Schaeffer)在《为何虚构》(Pourquoi la fiction? )一书中的观点。舍费尔将虚构的历史置于西方思想史中,认为其受到柏拉图主义和亚里士多德主义的长期争论的影响,前者认为虚构是虚幻的摹仿,后者则认为虚构是创造性摹仿。在十六世纪末亚里士多德主义占主导地位后,人们大多将虚构作品视为一个自足的可能世界而非谎言。舍费尔认为虚构存在于“共同的游戏性佯装”(shared playful feinting,该定义将虚构与谎言区别开来)之中,并基于认知科学,主张虚构作品所激发的是不完全的感知模拟,所以读者并不会完全相信其中所述。拉沃卡教授谈到,舍费尔等人的理论将虚构作品的历史缩减至不足两个世纪,忽视了非西方的叙事传统。更重要的是,舍费尔的理论虽有其洞见,但“虚构不引发信念”的假设有违直觉。现实中,大量例证和研究(如她参与的《虚构改变世界吗?》等著作)表明,虚构确实能引发(可能是错误的)信念乃至影响行为。这就使我们面临一个难题:如果承认虚构能引发信念,那么它与虚假、假新闻的距离就被拉近了。

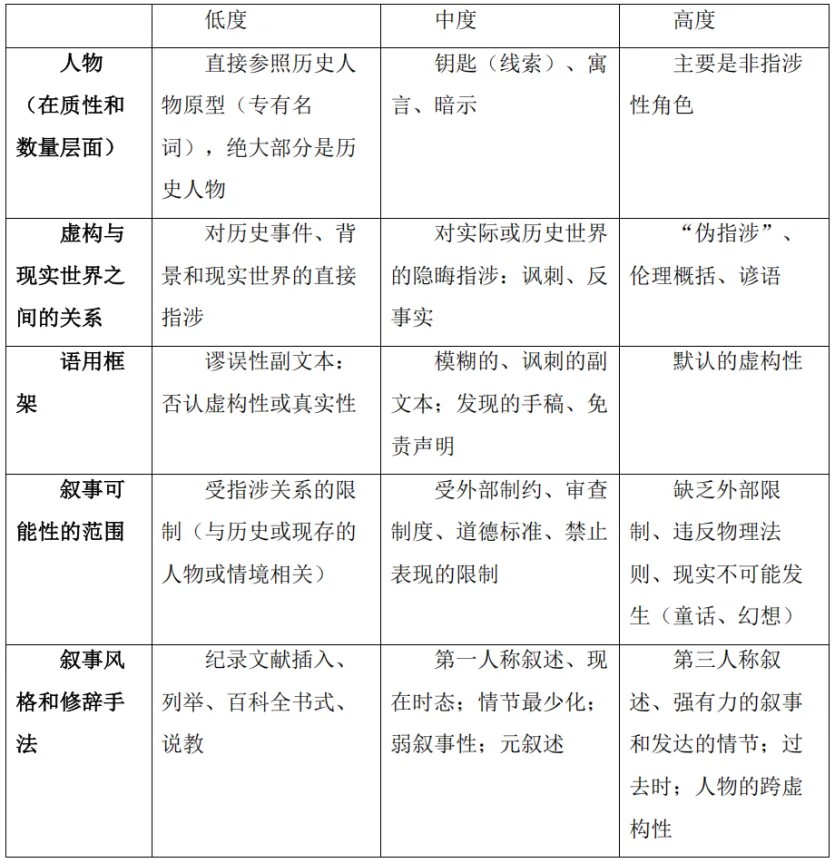

拉沃卡教授认为,问题的关键在于虚构与假新闻的差异是程度之别还是本质之分。在回答这一问题前,她先梳理了“虚构程度”的概念和研究情况。长期以来,叙事学家和小说理论家普遍忽视“虚构性有无程度”的问题,对指称杂糅的文本也兴趣寥寥。玛丽-劳尔·瑞安(Marie-Laure Ryan)提出过“强事实性”与“弱事实性”之分,承认事实性存在程度,却否认虚构性有程度;保罗·利科(Paul Ricoeur)则认为,虚构一旦介入就会让整个文本彻底虚构化。拉沃卡教授明确反对这类观点,她认为无论从虚构世界的内部视角,还是从考虑读者接受的外部视角来看,历史事件/人物与虚构事件/人物的地位都不同。读者会动用自身的“百科知识”进行比对。在传统历史小说中,虚构固然占据叙事主导,但历史事件和人物仍然构成参照框架并对叙事施加限制。例如,托尔斯泰不能随意书写拿破仑没有入侵俄国,否则就变成了反事实叙事。

▴

托尔斯泰

随之而来的问题是,会说话的狐狸比包法利夫人更具有虚构性吗?也就是说,完全非事实的虚构与带有现实参照的虚构之间,应当如何衡量虚构的程度?直觉上看,前者虚构程度更强,因为现实中不可能出现会说话的狐狸。但从可能世界理论(possible worlds)来看,二者的差异则在于读者为了进入叙事世界需要做出多大程度的修改。可是,对于当代青年读者而言,进入《哈利·波特》的世界可能远比进入福楼拜笔下十九世纪的法国乡镇容易得多。另外,涉及具体的历史指涉时,判断难度也很高。在历史人物与虚构人物、纪实背景与虚构事件交织的作品中,确实存在虚构程度的差异,但这种差异难以量化和比较。

为了说明事实与虚构为何在实践中如此难以区分,拉沃卡教授引入了“模糊算子”(operators of ambiguity)的概念,大致可分为实用标准、叙事学标准和本体论标准。首先是阅读契约与副文本中的误导性安排:伪造手稿、模棱两可的序言、否认作品虚构的声明,都会让虚构更靠近“谎言”。第一人称叙事也是一个模糊算子,它容易让读者将叙述者意图视为作者本人的意图,混淆虚构与自传。其三,作品来源也可能不明,对于一些成书久远、作者不详的文本,其真实性和虚构性可能在历史上发生多次转变。最后,虚构作品的指涉性可能会更为间接和隐晦,比如“钥匙小说”(roman à clef)、讽刺作品。除此之外,还有拉马尔克(Peter Lamarque)与奥尔森(Stein Haugom Olsen)所说的“伪指称”(pseudo-reference),即虚构作品对于更普遍真理的观察与揭示。因此,任何试图为虚构建立清晰程度划分的努力都极易站不住脚。考虑到这一点,拉沃卡教授仅谨慎地整理了一张表格,总结了影响虚构程度的主要因素。

完成上述理论铺垫之后,拉沃卡教授回到最初的问题:假新闻与阴谋论是否可以被视为一种“虚构程度”?近年来一些研究确实尝试把阴谋论纳入虚构话语,文学史上不乏带有欺骗意图的虚构作品,阴谋论对查证的阻碍也类似于柯勒律治所说的“自愿中止怀疑”。然而,拉沃卡教授认为阴谋论不能算“想象力的产物”,其中并没有虚构人物(即不存在的实体)。相反,它通过堆叠引文、权威论述与证人证言来博取信任,这与虚构的“创造”行为有着本质不同。在叙事结构方面,多米尼西(Marc Dominicy)认为阴谋论大量依赖“逆行因果”(regressive causality),即将原本是结果的事件扭曲为原因;它往往从“认识论相对主义”,即一切不过是视角问题,滑向“本体论相对主义”,即事实本身是相对的;而且,它善于在怀疑主义与绝对主义之间形成一种互相强化的组合。因此,阴谋论和虚构作品一样,都企图用个体或小团体的意志整合看似无关的事件。但是,拉沃卡教授提醒我们,将阴谋论语境中所需的认知态度与虚构叙事的阅读等同起来是不合理的。虚构作品总会留有不确定性和多样化解读的空间,阴谋论则企图消灭一切其他的解释;在虚构作品中,逆向因果关系首先是回溯式阅读的一种效果,而阴谋论则是从开始便围绕某个终极目的进行设计。用专业术语来说,在虚构叙事中,推动情节前进的“效因”(efficient causality)通常优先于“目的因”(final causality);而阴谋论则恰恰相反,目的因(那个终极阴谋)统摄了一切。此外,虚构叙事总保留着不确定的空间,允许甚至鼓励多元解读,而阴谋论则旨在消灭所有其他解释,提供一种绝对的确定性。

▴

伦勃朗·哈尔门松·范赖恩《神圣家庭》,1645年

现藏俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

最后,拉沃卡教授总结道,假新闻和阴谋论不仅是对民主制度的重大挑战,也对虚构与非虚构之间的区分、乃至虚构本身构成了新的挑战。文学与历史的混淆是对历史客观性的反抗,而假新闻与虚构的混淆则是对虚构本身不信任的表现。最后,拉沃卡教授总结道,相较于过去文史不分的挑战,当下假新闻与虚构的混淆是一个更为严峻的新挑战:前者是对历史客观性的反抗,而后者则导致了对虚构本身的不信任。

在评议环节,董强教授强调了本书关于“事实与虚构边界”的思考在当下现实中的关键意义。随后,董强教授从想象力谈到虚构、梦境与现代艺术,认为想象与胡思乱想之间并无天然界线。最后,他以翻译奖评审的经历为例,指出翻译同样在“事实”和“阐释”之间摇摆,评审的关键不在于简单区分“忠实与否”,而在于译者是否承担了一种道德责任。假新闻之所以令人深恶痛绝,并不仅仅因为它“虚构”,而是因为它有意弄虚作假。

▴

评议现场

刘微老师则从文学理论出发,认为讲座中关于“虚构作为一种存在世界的方式”的论述尤其引人注目:阅读虚构作品并非简单的消遣,而是一种“在世界之中”的经验。读者与作品之间、读者与读者之间,以及作品与更广泛文化政治语境之间,构成了一系列多层次的关系网络,虚构世界恰是在这种关系性中得以建构。因此,问题不只是“什么算作虚构”,更在于人物、情节、指称现实与虚构性如何彼此交织,构成虚构程度的细微差别。另外,虚构艺术中必要的不确定性显得格外重要,它吸引读者不断回到文本、重新思考,这完全不同于阴谋论坚持的绝对确定性。