2025年10月20日晚,“文研讲座”第389讲在静园二院208会议室举行,主题为“何为医学?医学理论生成的历史条件”。本次讲座主讲人为德国柏林Charité医科大学教授文树德(Paul Ulrich Unschuld),评议人为浙江大学人文高等研究院院长赵鼎新、中国中医科学院中国医史文献研究所研究员郑金生,主持人为北京大学政府管理学院长聘副教授、北京大学人文社会科学研究院副院长段德敏。

讲座伊始,段德敏老师介绍了文树德教授的治学经历,并对他的翻译贡献和学术研究致以敬意。文树德教授回忆起40年前与北京大学钟金诚教授建立的学术友谊,跨越文化与政治差异的国际协作帮助他深入理解《黄帝内经》《灵枢》《难经》等经典,这对《本草纲目》的完整翻译工作极为重要。

文树德教授以Charité医学院的历史作为引入,300年前一场瘟疫席卷欧洲,普鲁士国王下令建立这座新医院来救治民众。最初,医学史旨在向医学生展示前辈的成就,二战后直到20世纪五六十年代,德国的医学史基本上是一部英雄史、成就史,只是为了激励年轻学生继承英雄主义、自我牺牲等传统。然而,自20世纪六七十年代起,社会学家与历史学家的介入使医学史研究发生根本转向——不再仅叙述成就,而是追问医学为何如此、如何发生等深层问题,尤其关注医学理论背后的社会语境。他强调,今天讲座的重点就在于通过比较中国和欧洲的医学史,指出医学史的一些理论是如何产生的。

▴

文树德老师在报告会上

首先,文树德教授抛出问题:什么是医学?五十至上百年前,医学知识被视为既定事实,现在的学者则追问:这些理论究竟反映的是客观真理,还是只是一种假设、一种“似真性”?他对此提出了三个相互关联的假设:其一,基础的生理学和病理学理论并未因临床经验和解剖而受到启发。其二,生理学和病理学的基本理论之所以被接受,是因为它们具有似真性(plausibility)。也就是说,理论看似为真,这不是因其符合客观事实,而是基于它与某种环境条件相契合,从而刺激人们以特定方式解释那些无人能见之事。其三,身体/有机体的形象在身体/有机体之外有它的模型形象。这一论断最为关键,文教授认为,医学理论中的身体图式,其原型并非身体本身,而是外部社会政治结构的投射。

▴

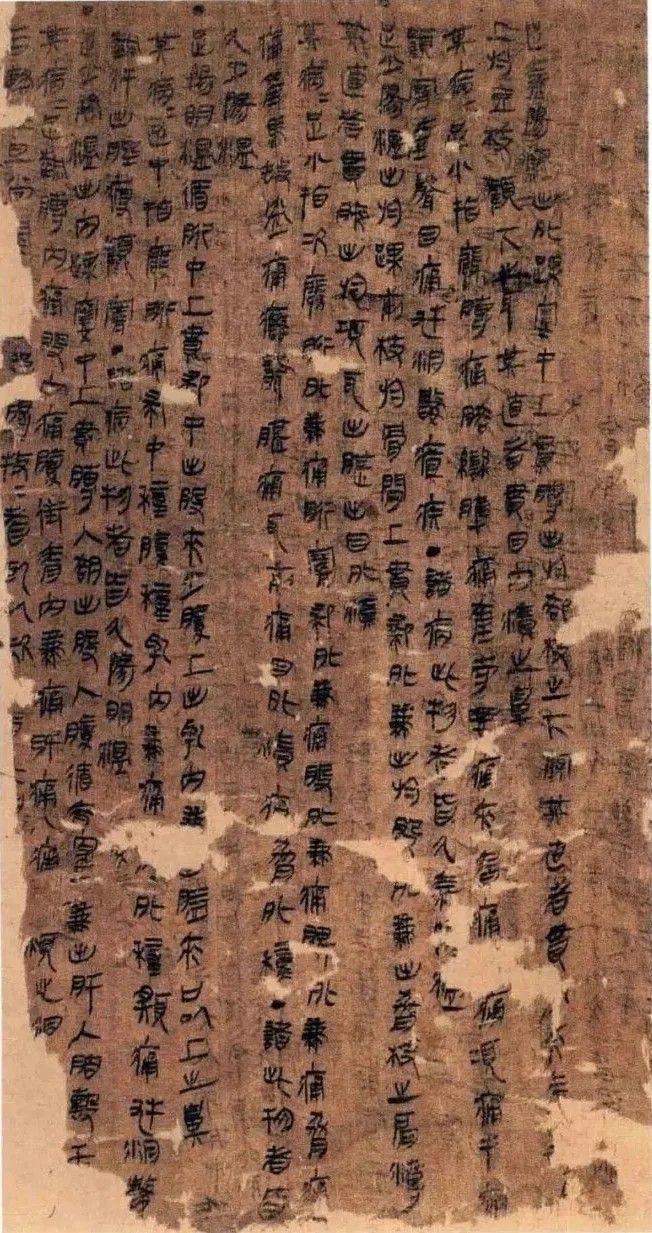

马王堆汉墓出土帛书《足臂十一脉灸经》

接着,文树德教授从中国历史上的例子切入。宋代以前,中国虽有丰富本草知识,却无系统药理学。《黄帝内经》虽建立阴阳五行生理体系,但仅应用于针灸。直至宋代理学兴起,阴阳五行理论方被系统应用于药物,形成真正的中医药理学。马王堆医书记载11条经脉与3个脏器,彼此之间并无系统联系,而《黄帝内经》《灵枢》《难经》则突然呈现12经脉、12脏器的完整体系,经脉与脏器之间也形成了系统关联,它们通过复杂的经络网络相互连接,构成了一个功能协调、等级分明的有机整体。文树德教授追问:这一变化的发生为什么在那个时间?为什么在那个地点?为什么由那个人(作者)?

这一理论跃迁发生于公元前三世纪,恰值秦始皇统一中国。在短短十余年间,秦始皇将七个诸侯国整合为统一帝国,创建人类历史上最早的官僚体系,推行度量衡标准化、车同轨、书同文等措施,建立中央与地方的科层制度。正是在这一背景下,《黄帝内经》的作者们构想出与帝国结构同构的身体图式。

▴

《黄帝内经》构建的身体图式

文树德教授详细分析《灵枢》《素问》中的身体隐喻,肺为“相傅之官”,心为“君主之官”,脾为“仓廪之官”,肝为“将军之官”,脏器被赋予官职等级,身体被理解为一个政治有机体。各脏器有其“府”,有其“主”,各司其职,统摄于中央。这些概念绝非解剖观察所得,而是新建官僚体制和社会模型在身体内部的投射。

又如人体的防御功能被概念化为“卫气”与“营气”。“卫气”被描述为如巡逻的卫兵,性质属阳,主动运行于体表;“营气”则如驻扎的军营,性质属阴,主静而行于脉内。这两个军事术语的运用,将人体的免疫功能类比为国家的防御体系,其动静结合的防御策略也与古代军事思想相呼应。“督脉”与“任脉”这两条贯穿人体的核心经脉,其命名同样源自社会职能。“任”有巡查、担当之意,其功能被视为阳性、主动的;而“督”则有总督、统摄之意,体现了更为稳定、居于中枢的阴性特质。文树德教授尤其指出,“治”这一概念,既可指“治疗”疾病,也可指“治理”国家;而“乱”,既是身体的“失序”,也是社会的“混乱”。医学与政治学在最基础的词汇和概念层面就共享了同一套逻辑,这在欧洲语言中是罕见的。

文树德教授总结,《黄帝内经》所构建的那个气血流通、脏腑协调、内外防御的复杂有机体,其原型并非来自解剖台,而是来自秦汉帝国这一全新的社会有机体。对于生活在这样一个统一、标准化、官僚化的社会中的人们而言,将身体类比理解为一个同样结构精密、等级分明的高效流通系统,是极其自然且富有说服力的。这种强大的“似真性”,使得那些医学理论体系得以确立并传承千年。

▴

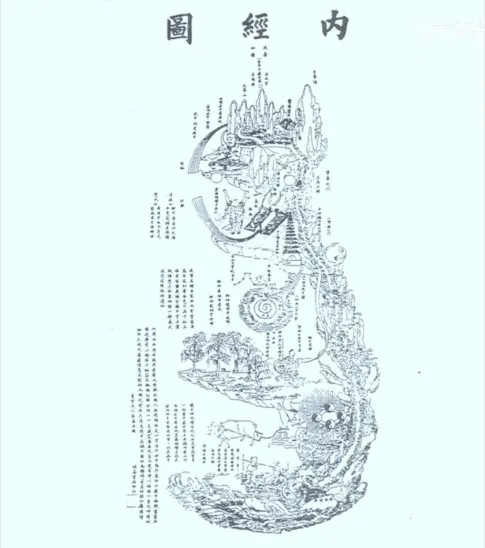

内经图

他还援引了《道德经》第八十章,指出这种向往小型自足共同体、反对扩张的思想,绝不可能孕育出《黄帝内经》式的系统医学,而是尤其独特的乡村田园意象的有机体。这从反面印证了医学理论的形成高度依赖特定社会政治环境和潜意识中的秩序观念,这个社会秩序可以是真实的,也可以是理想的。

文树德教授随后转向欧洲医学史,以17世纪的发现及其引发的争议为例,进一步展示不同的政治环境如何催生出截然不同的医学解释。当时参与讨论的英国的威廉·哈维(1578-1657)、法国的勒内·笛卡尔(1596-1650)与德国生理学家们,三方虽然有相同的解剖学知识基础,但对驱动血液循环的根本动力的解释却大相径庭,对此文树德教授一一进行了分析。他另外强调,中国自秦至清基本政治结构延续两千余年,医学理论亦相对稳定;欧洲则截然不同,古希腊、罗马、中世纪各阶段社会结构迥异,即便同一时期不同地区,政治经济形态亦差异显著。这种多样性使欧洲医学思想受到更为复杂多元的刺激。

首先是威廉·哈维与君主立宪制模型。17世纪的英国在《大宪章》的影响下,已经形成了君主立宪的雏形。国家权力由国王与贵族、议会等多个权力中心共同协作构成,是一种相对去中心化的合作体系。他否定灵魂对有机体的中央指导作用,将肌肉和心脏视为“准自主的生命体,其活动仅由大脑和神经进行调节和协调”。他提出的血液循环模型中,心脏虽然是循环的中心,但并非绝对的独裁者,器官、血液、肌肉具有自身功能,参与并共同维持着血液的循环。这一理论模型,与英国的政治结构形成了完美的同构关系。

▴

哈维《血液循环论》

1628年版

此外,哈维成长于商人家庭,其成长环境充满了对数字、收支平衡和循环流转的计算思维。这种商业思维深刻影响了哈维的医学研究。他通过计算发现,若依传统理论,所有器官皆从血液汲取营养,三日不进食饮水,血液就会耗尽,但事实上人却可以存活更久。由此,他推导出血液必定循环往复,而非单向消耗。

其次是勒内·笛卡尔与君主专制模型。与英国形成鲜明对比的是,当时的法国正处于路易十四“太阳王”的绝对君主制鼎盛时期,权力高度集中于国王一人。时至今日,巴黎仍是法国无可争议的中心。笛卡尔的机械论身体观,恰是这种中央集权政治结构的理论投射。笛卡尔接受哈维关于血液循环的基本发现,却拒斥其器官自主性观点。他坚持心脏是唯一中央力量,心脏推动血液在体内循环,健康有机体必须由中枢力控制。他否认生命的自主运动,强调反射。他强调有机体的机械主义范式,认为身体各部分必须服从中心发出的刺激。这一解释,无疑是法国绝对主义中央集权政治模式在生理学领域的精准投射。

▴

1973年世界卫生组织25周年纪念邮票

最后是德国生理学家与去中心化政治模型。德国情形更为特殊。当时并不存在统一的“德国”,而是众多使用德语的小邦国。这些邦国相互竞争,各自吸引学者、发展科技,却无一能成为绝对中心。正因这种竞争格局,德语地区长期保持学术与技术创新活力。德国生理学家们拒绝赋予心脏过高地位,认为将如此重要功能归于心脏“荒谬可笑”。他们强调“外围”的作用,即“外围系统吸引血液并将其送回心脏”“心脏跳动是因为外围将血液送给它,而不是相反”。这一理论精准映射了德语地区缺乏中央权力、多中心竞争的政治现实。

由此,文树德教授在中欧医学史的实证研究中重申其结论。其一,生理学和病理学的基本理论并不是通过临床经验和解剖刺激而形成的。其二,生理学和病理学的基本理论之所以被接受,是因为它们具有合理性。其三,身体/有机体的形象有其在身体/有机体之外的模型形象。文树德教授特别指出社会有机体的实际或期望秩序的变化会导致对人类有机体“秩序”和“紊乱”的基本概念发生变化。如果在一个社会中,不同秩序观的群体共存,他们对健康、疾病以及医疗保健的理解也会不同。欧洲和中国医学的历史提供了许多此类对应关系的例子。

评议环节

在评议环节中,在场学者围绕文树德教授的核心论点展开深入讨论。赵鼎新教授高度评价文树德教授的研究,认为其极具启发性,揭示了身体研究与社会结构之间的深刻关联。他进一步指出,这一研究范式不仅适用于医学史,亦可推广至更广泛的知识社会学领域。

郑金生研究员从中医文献学角度回应,指出文树德教授对《黄帝内经》成书年代与思想来源的判断,与中国学界主流观点略有差异,但其关于医学理论与社会结构同构性的洞见,为重新理解经典文献提供了重要视角。郑金生研究员特别提及,宋代以降本草学与经络学说的融合,确如文树德教授夫人所论,乃理学思潮影响之结果。

▴

讲座现场

交流环节,有听众提问,欧洲案例,尤其是哈维的理论,是否存在希腊医学传统、哲学传统等其他影响因素?文树德教授回应,欧洲医学思想确实受古希腊罗马传统深刻影响,其论述因时间所限,仅选取了最能凸显社会环境作用的面向。另有听众问及如何向自然科学界传达医学史研究的这一发现?当代医学研究者能否意识到,其正在建构的理论亦可能受当下社会环境影响?文树德教授坦言,这是医学史教学面临的根本挑战。若向医学生揭示其所学知识或许并非绝对真理,而仅是当下“似真”的理论,可能将动摇其职业信心。因此,其著作《何为医学?》审慎地将论述止于当代之前。然而,文树德教授亦指出,医学史研究的价值在于揭示,尽管医学理论不断更迭,医疗实践确有进步,现在人的寿命、健康水平远超前代,这本身即证明医学事业之价值。医学史应激励而非消解后学的探索热情。

讨论持续至讲座结束,与会师生从文树德教授严谨的比较医学史研究方法与深刻的社会学洞察中获益良多。