文研讲座129

2019年5月23日晚,“北大文研讲座”第一百二十九期在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“神采幽深:流转在古代近东文明之间的青金石”。北京大学艺术学院助理教授贾妍主讲,北京大学外国语学院教授拱玉书主持。

贾妍助理教授

讲座开始,贾妍老师先介绍了青金石的矿物成分、品级和主要出产地。作为一种产地极为有限的稀有石材,青金石在现今世界范围内为人所知的矿床屈指可数;在公元以前的古代近东世界,虽然青金石文物分布非常之广,地域风格也差别迥异,但是就其石料来源而论,大体都可以追溯到今阿富汗东北部的巴达赫尚(Badakhshan)省,这里的Sar-e-Sang是人类历史上开采年代最久,矿石质量最优的青金石矿床。

在古代近东地区先民的文化视野里,青金石来自于哪里?贾妍老师提到,苏美尔史诗《恩美卡与阿拉塔之王》是现存最早的古代美索不达米亚地区关于青金石(苏美尔语NA4.ZA.GÌN,阿卡德语na4uqnû)来源的文字记载之一。这篇史诗成文于乌尔第三王朝(约前2112-2004年),其中记载了乌鲁克王恩美卡试图用谷物换取阿拉塔的金、银和青金石,用以装饰苏美尔神庙的故事。史诗指向的年代为苏美尔文明早期城邦时代,即公元前28-27世纪前后。“阿拉塔”具体在何处学界至今尚存争议,如果历史上确有此地,从现实情况考虑,它最有可能指的是今伊朗西南部一带,在青金石贸易中起到集散、中转、及粗加工作用的某一城市;在苏美尔人的文化记忆中,它毫无疑问指向一个富饶而神奇的“青金石之地”,在这一点上,与我们现代人心中的阿富汗是类似的。

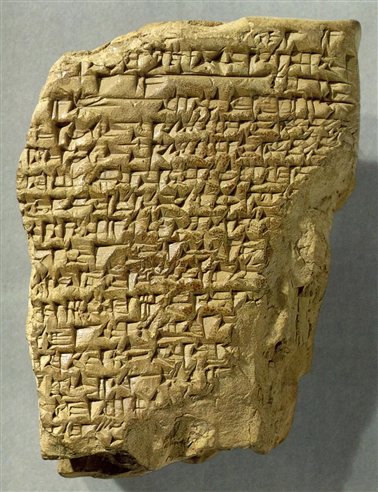

苏美尔史诗《恩美卡与阿拉塔之王》泥板,出土于Nippur遗址,古巴比伦时期(约公元前1740年),现存于美国宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆。

贾妍老师进一步勾勒了青金石在阿富汗与美索不达米亚之间流转的海、陆两条运输线路:陆上贸易线从巴达赫尚向西越过重重山地和荒漠,其间具体中转点比较难于考证,但是位于今伊朗西部的埃兰古城苏萨(Susa)应该是青金石进入两河腹地的主要集散地之一;海上贸易线从巴达赫尚向南进入今巴基斯坦境内的印度河流域文明中心哈拉帕(Harappa),再向西南中转到青铜时代印度河流域的文明大都会摩亨佐-达罗(Mohenjo Daro),然后经由海路进入波斯湾,抵达当时尚位于波斯湾入海口处的苏美尔城邦乌尔、乌鲁克等地,再沿着幼发拉底河北上到马里(Mari),进一步向西深入今叙利亚地区,直抵地中海东岸的腓尼基城邦地区。

接下来,贾妍老师分阶段地介绍了近东地区青金石制品的使用情况。就美索不达米亚来说,考古证据表明从乌贝德晚期开始(约前4000年前后),两河流域北部已经有了青金石制品的零星痕迹,在底格里斯河上游的高拉(Tepe Gawra)遗址发现了最早的青金石印章。到了文字出现的乌鲁克时期(约公元前330-前2900年),两河南部的许多遗址都发现了青金石制作或装饰的小型器物,如珠串、滚印、嵌有青金石的人或动物的小雕像等。考古材料和文献材料两相印证,基本可以确定在公元前三、四千纪之交,青金石已经在两河流域从北到南的广大区域内得到传播和使用,并且很可能以乌鲁克为代表的南部苏美尔城邦已经有了比较稳定的获取青金石的来源。埃及地区使用青金石比两河流域稍晚,目前发现最早的青金石制品大约在涅伽达文化第I期,也就是公元前四千纪中后期。

母牛小卧像,石灰岩镶嵌青金石,高2.6厘米,长5.2厘米。晚期乌鲁克至捷姆迭特-那色时期,约前3300-2900年,出土于伊拉克乌鲁克(今Warka)埃安纳神庙区,现存于柏林国立博物馆。

进入公元前三千纪以后,青金石的使用在古代近东地区大规模增加,青金石贸易进入一个繁盛的时代。贾妍老师沿着“乌尔(Ur)-尼普尔(Nippur)-马里(Mari)-埃布拉(Ebla)”这条重要的青金石贸易路线介绍了各处考古发掘中出土的青金石器物。位于今伊拉克南部的乌尔古城在古代两河的早王朝时期是最为富强的城邦之一,上个世纪二三十年代,因英国考古学家伦纳德·伍雷(Leonard Woolley)主持发掘的“乌尔王陵”而声名大噪。该墓葬群出土了大小各异的青金石制品达两万余件。贾妍老师依次展示了山羊与“生命树”("Ram caught in a thicket")、牛头“大里尔琴”("The Great Lyre")、“乌尔军旗”("Standard of Ur")、匕首、滚印和青金石容器等等。在这些器物中,青金石有的用于雕塑,有的用于镶嵌(mosaic),有的直接用作器物的主体材质。在同时期两河流域其他地区发现的青金石器物虽然没有乌尔丰富,但也形式多样,耐人寻味。贾妍老师重点介绍了一组尼普尔和马里出土的人形雕像,其中青金石用于镶嵌目珠,比如现藏于法国卢浮宫的马里长官(nu-banda3)伊比荷伊尔(Ebih-il)坐像等。早王朝第三期下半期(约公元前2400-2250年),在马里王宫内还发现了来自于乌尔的珍宝,其中多有青金石制品。这些青金石制品在艺术风格上与乌尔保持一致,有的上面还刻有乌尔王的名字。再向西进入埃布拉,考古学家还发现了大量未经加工的青金石原料。考诸文献,在Ebla发现的一首献给太阳神沙玛什的赞美诗中,也曾提到舶来异国出产的青金石一事。因而可以推测,两河流域使用的青金石中,相当一部分是直接进口原料再在当地进行加工。

山羊与“生命树”,材质:金、银、青金石、铜合金、珠母贝、红石灰岩、天然沥青,高42.6厘米,出土于伊拉克乌尔PG1237号“大殉葬坑”,早王朝第三期上半期(约前2600-2450年),现存于美国费城宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆。

牛头“大里尔琴“,材质:金、银、青金石、珠母贝、天然沥青、木头,复原后尺寸约长140厘米,高117厘米,出土于伊拉克乌尔王墓PG789,早王朝第三期上半期(约前2600-2450年),现存于美国费城宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆。

下一个千年,也就是公元前两千纪,是古代近东世界的“国际化时代”,几个主要文明区域之间,包括赫梯、埃及、米坦尼、巴比伦、以及后期兴起的亚述,对话交流频仍。由于滚印的使用几乎贯穿古代近东文明的始终,青金石材在滚印中的使用可以作为近东地区青金石流转大趋势的一个指标。公元前两千纪中期以后,青金石滚印流传至几乎整个近东文化圈,在希腊忒拜(Thebes)地区发现了大量近东各地区风格的滚印。中亚述时期以后,阿卡德语文本中出现了“山中之青金”(NA4.ZA.GÌN šadî)和“窑中之青金”(NA4.ZA.GÌN kūri)的区别,表明玻璃模仿物正成为青金石的一种替代方案被制作并使用。新亚述时期的铭文中多提及“青金石釉砖”装饰的建筑;新巴比伦时期尼布甲尼撒二世(Nebuchadnezzar II,前605-562年在位)在巴比伦城修建的伊施塔城门,是此类建筑传统在美索不达米亚地区最精彩的代表。

伊施塔城门上的彩釉“角龙”( mušḫuššu)形象,新巴比伦尼布甲尼撒二世在位时期(前605-562年),出土于伊拉克巴比伦遗址,现存于德国柏林佩加蒙博物馆。

类似的区分也出现于埃及语中,例如著名的“埃及蓝”——一种以硅酸钙铜(CaCuSi2O6)为主要成分的人造蓝色珐琅质物——其埃及语表述为ḫsbḏ-ỉrjt,即“制成的青金石”。埃及蓝最早见于涅伽达第III期(约前3250年),一直沿用到希腊罗马时期,在公元4世纪后失传。贾妍老师向大家展示了世界著名博物馆的一些著名埃及蓝收藏,如现存于大都会博物馆一件中王国12王朝时期的埃及蓝河马小像(“William the Hippo”),并指出埃及蓝不仅可以给器物上釉,还可以磨碎后当作颜料使用,其色泽鲜艳,并且经久不变。在这样一个“国际化”的时代里,由于区域之间外交活动频仍,青金石的主要流通方式也与上一个千纪以贸易为主的方式有所不同,青金石作为外交礼物的功能被记载于各种书信往来和壁画材料中。根据国外学者对“阿马尔纳书信”的调查,“青金石”(包括天然和人造)在外交礼物中占有相当重要的比例。

古王国时期Niankhnefertem彩绘浮雕墓,“埃及蓝”用作颜料,埃及萨卡拉,古王国第6王朝(约公元前2200年)。

Rekhmire墓(TT 100)彩绘壁画中包括青金石在内的外国物产进贡及储存场景细节,埃及底比斯,新王国第18王朝(Thutmose III-Amenhotep II)。

大英博物馆的“埃及蓝”收藏

亚述登上近东外交舞台之后,青金石仍然担任着外交礼物的角色,并随着亚述帝国的扩张,成为了帝国资源抢夺的目标,不断在贡品和战利品清单中出现。贾妍老师向大家展示了大英博物馆收藏的公元前九世纪亚述王沙曼尼瑟三世(Shalmaneser III,前883-859年在位)时期的青金石锤,以及同一时期的巴拉瓦特纪功大门上关于腓尼基人向亚述进贡青金石的文献和图像记载。在萨尔贡二世(Sargon II,前722-705年在位)与亚述以北的乌拉尔图(Urarṭu)国王萨度里(Sarduri)之间的通信中,双方明确提及了关于青金石的争夺。不过,印度河流域文明衰落以后,海上“青金石之路”受阻,公元前两千纪中期以后青金石进口到两河地区的数量已难以与早王朝时期相提并论。在尼姆鲁德西北宫王族墓葬出土的金饰中,我们能见到小件的青金石镶嵌。贾妍老师特别强调了此种多色镶嵌工艺的复杂性,这种镶嵌工艺一直保留到阿契美尼德帝国末期,但青金石的使用量逐渐减少。在展示过阿契美尼德王朝时期的几件青金石制品后,贾妍老师结束了近三千年的近东地区青金石使用情况汇报,并提示大家,到了公元前后之交,也就是安息帝国(前247-公元224年)时期,绿松石逐渐取代青金石成为近东地区最受欢迎的蓝色系半宝石。

沙曼尼瑟三世(Shalmaneser III,前883-859年在位)青金石锤头

沙曼尼瑟三世巴拉瓦特铜门浮雕上腓尼基人进贡细节,贡品中包括青金石。

讲座第二部分,贾妍老师开始分析青金石在古代近东地区流传和使用背后的文化意涵。在苏美尔语史诗《吉尔伽美什与阿伽》中,人们用“青金石须髯”来描绘想象中吉尔伽美什王的英姿。翻阅苏美尔语及阿卡德语文学作品,我们会发现“青金石须髯”这样的刻画并非吉尔伽美什所特有,而是古代美索不达米亚人对神祇与英雄外貌特征的一种常规性刻画。无独有偶,埃及新王朝时期的神话文献中对拉神的刻画亦是“银骨、金身、纯青金石头发”,这也与图坦卡蒙法老的雕像用青金石勾画眼眶、用埃及蓝装饰头巾的做法相印证。青金石以物质材料所特有的“形式感”,突破了现实与想象之间的壁垒,赋予神与王形象一种具体而有质感的依托。青金石自身的物质性——光泽、与金色的夺目对比使其与神性之间建立了关联。

图坦卡蒙的金面罩,材质:金、黑曜岩、青金石、石英岩、玻璃,尺寸:高54厘米,宽39.3厘米,新王国第18王朝时期,约制成于前1323年,出土于埃及卢克索帝王谷KV62号墓。

此外,青金石制品还多用于接收神谕。新苏美尔时期拉伽什统治者古迪亚(Gudea)的Ninĝirsu神庙修造铭文中特别指出,神将梦谕所示的神庙建筑图绘制在青金石板上。贾妍老师还特别展示了一块出自早王朝第三期的青金石奠基铭文板,使用青金石为神所爱的特殊材质,可以让此块石板上的文字更好的呈现于神灵。新巴比伦时期的一块青金石滚印上的铭文还着重突出了对“闪亮的青金石”的刻画,这块滚印最终要献给马尔杜克神,因此,青金石也起到了取悦、沟通神灵的作用。贾妍老师总结道,青金石幽深的光泽使之成为了与神沟通的重要媒介,这也解释了早期苏美尔人的雕像中以青金石装点目珠的做法。贾妍老师否认了早期考古发掘中种族主义的解释,“蓝眼睛”并不能作为苏美尔人是高加索人后裔的证明,而是早期的苏美尔人选中了青金石“神采幽深”的特质以求与神进行沟通。在著名的阿斯马尔雕塑群(Tell Asmar)中,尽管没有特殊材料做目珠,雕塑者仍然刻意将眼睛部分放大,所追求的通神效果应该是类似的。除此之外,新亚述时期的医疗文书中,也记载了青金石印驱邪治病、保佑安康的功能。佩戴青金石的饰品亦可彰显神恩,以象征尊贵的身份和地位。

青金石奠基铭文板,材质:青金石;尺寸:5.7×3.3×1.6厘米,早王朝第三期(Lugal-Silasi of Kish),约公元前2450年,出土地不详,现存于英国大英博物馆。

伊比荷伊尔坐像,材质:雪花石膏,青金石,珠母贝;尺寸:高52.5厘米,早王朝时期,约前2400年,出土于今叙利亚马里,伊施塔神庙遗址,现存于法国巴黎卢浮宫。

在古代近东地区,青金石几乎从不磨碎作为颜料来使用。直到阿富汗5世纪的壁画里,我们才见到类似的用法。而在欧洲,青金石作为颜料来使用则出现得更晚。在著作《艺术之书》中,意大利画家琴尼诺·琴尼尼(Cennino Cennini)将“群青蓝”(即青金石颜料)称为“尊贵而美丽的颜色”,并指出群青的颜色与金搭配,“无论在墙面还是木板上,都能够让画面粲然生辉。”青金石所蕴含的幽深“神采”,特别是与黄金搭配使用时在视觉上引发的辉煌灿烂的“神圣感”,有可能潜移默化地影响到了西方绘画传统。由于青金石颜料的神圣和纯洁,群青色一度被画家专门用于绘作圣母的衣袍。贾妍老师依次展示了《威尔顿双联画》(The Wilton Diptych)、《祈祷的圣母》("The Virgin in Prayer")等艺术品,并讲述了由于青金石之昂贵导致艺术家捉襟见肘的轶闻。据说米开朗基罗未完成的《埋葬》,即因无法支付高昂的青金石颜料价格而没有完成跪坐的圣母形象。17世纪的著名画家维米尔以青金颜料使用的奢侈而著称,并因此而陷入经济困窘。人造青金石颜料在西方出现在19世纪20年代。20世纪下半叶,法国现代艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein)参与创造了类青金石色的IKB,也即“国际克莱因蓝”,并以此创作了一系列单色作品。历史上既尊且贵的纯蓝青金之色在人造替代颜料的助力下走下神坛,进入寻常百姓的日常生活之中。

威尔顿双联画(The Wilton Diptych),木板油画,约1395–99年;画家不详,现收藏于英国伦敦国家美术馆。

伊夫·克莱因(Yves Klein)1962年创作的《IKB 191》(左)和《萨莫色雷斯的胜利女神》(右)都使用了“国际克莱因蓝”

讲座最后,贾妍老师带大家重回《吉尔伽美什史诗》中的开头:“请查验这雪松木的泥板匣,解开它的青铜锁扣,掀开它秘密的匣盖,执起青金石板,高声朗读——吉尔伽美什所经历的万苦千难。”贾妍老师提示,这几句话体现了古代近东文化语境下,一种“内容”与“形式”并举的表述传统:吉尔伽美什永垂青史的王者功业,需要以与之匹配的物质材料——雪松木、青铜、青金石来承载;也需要与之相连的一系列庄重而富于仪式感的由“形式”到“内容”的阅读行为来传达。艺术史本质上是一个强调在“形式”中发现“意义” 的学科,那么,青金石究竟是以怎样的“形式”被使用,又以何种“意义”受到欢迎?这两个问题其实构成了以“艺术史”的视角,考察物质材料之文化意涵所需要面对一些核心问题,也是此次报告想要着力论述的问题。另外需要关注的是,在历史与文明的进程中,“形式”的生成、流转、变化和与之相关的“意义”的固定、扩展和转移。当《天方夜谭》中阿拉伯的英雄布鲁奇亚(Bulukiya)走进那片曾属于吉尔伽美什的“神秘花园”,他所看到的神树上结满的宝石从吉尔伽美什时代的玛瑙和青金石,变成了红宝石和祖母绿,这体现了文化观念所引导的物质传统的变化。贾妍老师总结道,小小的一块青金石,在古代近东、中世纪和文艺复兴时期的西方以至今日,承载了不同的意义,而这些意义很大程度上来自于青金石自身的物质性。尽管今日根据硬度的宝石分级标准将青金石归为“半宝石”一列,但古代近东人发现了青金石“神采幽深”的“色泽”,而西方画家则看重了它纯蓝的“色相”。

贾妍老师以苏美尔人的一句箴言结束整场报告:“青金石再小也还是青金石!”