|

文研讲座147 2019年10月29日晚,“北大文研讲座”第一百四十七期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“塑造人民:马基雅维利,米开朗基罗”(Forging the People: Machiavelli, Michelangelo)。意大利著名历史学家、加州大学洛杉矶分校历史学系荣休教授、“微观史”进路代表学者卡洛·金兹堡(Carlo Ginzburg)主讲,北京大学法学院副教授、加州大学洛杉矶分校政治学博士章永乐主持,清华大学人文学院教授汪晖评议。

首先,章永乐教授代表文研院对金兹堡教授的到来表示欢迎,并介绍了金兹堡教授的“微观史”研究与学术经历。随后,金兹堡教授发表演讲。

金兹堡教授的这项研究,缘起于他的好友、历史学家弗朗西斯·哈斯克尔(Francis Haskell)引用的瑞士历史学家雅各·布克哈特(Jacob Burckhardt)的两段话。在其中一段引文中,布克哈特提到了意大利文艺复兴时期的一类人物——雇佣军首领(即condottieri,单数为condottiere)。他们是一群令人生畏的、蔑视一切道德准则约束的恶棍。得益于家学熏陶,金兹堡教授对意大利文艺复兴时期的艺术史了如指掌,他向听众展示了一个著名的雇佣军首领雕像——巴巴托洛梅奥·科莱奥尼(Bartolomeo Colleoni)。

但在布克哈特那里,Kunst/art并不仅仅指艺术,它的核心含义是“人为性”。文艺复兴时期的意大利国家,就像艺术品一样,也是人为的产物。由此,金兹堡认为,布克哈特的这两段话暗示了政治与艺术之间的某种联系——个人可以发挥自己的创造力,像艺术家创作艺术品那样创造一个新的世界。

不过,金兹堡教授提醒听众,布克哈特的主体性(subjectivity)观念,是一个19世纪的后来者将自己时代的观念投射到16世纪意大利的客位(etic)视角,是一种时代错置(anachronism)。问题是,如果我们采取主位(emic)视角,历史行动者又是如何自我表述的呢?

在很长一段时间里,佛罗伦萨的圣母百花大教堂的庭院里一直放着一块巨石。1463-1464年,一位艺术家开始雕刻这块巨石。但他的技艺十分拙劣,半途而废。将近四十年后,米开朗基罗受邀雕刻一尊大卫王的像,于是他重新处理这块巨石。三年后,他完成了工作,就是著名的大卫王雕像。

马基雅维利在其作品中不止一次使用过这个隐喻,意在表达,在那些淳朴的人民中创建共和国,要比在那些已经被文明腐蚀的人民中创建共和国容易得多。在这里,构成共和国的人民像艺术创作的材料大理石,而创建共和国的“新君主”则像雕刻大理石的艺术家。

讲座结束后,汪晖教授发表评议。他对金兹堡教授的微观史研究进路进行总结,作出高度评价,并回顾了二十世纪中国革命“塑造人民”的独特经历。他进而提出一个问题:时代错置(anachronism)本身是否也是一种历史性的现象?我们经常用熟悉的概念去理解不熟悉的现象,因而容易将自己的后见之明投射到先前时代的历史行动者身上。历史事件总是在不同主体的干预、参与之下发生的,而这些主体、参与者来自不同的时空宇宙,具有各自的背景、时间观念,因此,后人重构的历史行动者之间的对话本身就可能是一种时代错置。尽管在我们看来,他们同属于一个时代,因而是同步的(synchronic),但这很可能高估了他们相互之间以及那个时代的同质性,同时又低估了他们相对于时代的独特性。例如,马基雅维利和米开朗基罗都是天才,而天才完全有可能产生某些迥异于同时代其他人的想法,在这个意义上,如果将他们纳入某一个显著的时代趋势,会不会反而拉平了他们呢?

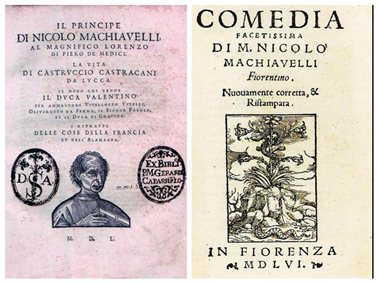

马基雅维利在他的《君主论》和戏剧《曼陀罗》(Mandragola)中都使用了决疑术(casuistry),一种源自中世纪的决定规则(norms)如何适用于例外(exceptions)情形的古老裁判技艺。马基雅维利的父亲贝纳尔多(Bernardo di Niccolò Machiavelli)还写过一本书,提到自己的众多藏书。这些书都是马基雅维利成长过程中触手可及的知识资源,因而完全可能隐含了一些对进入其思想世界至关重要的细节。从这个线索,金兹堡教授发现,在贝尔纳多的藏书中,包括一位中世界作家撰写的关于决疑术的书。正是由于决疑术思维,我们在《君主论》中经常碰到这样的句式:“君主一般而言应该如何如何,然而……”——“规则”与“例外”是之谓也。如果我们只看见“例外”,就很容易形成马基雅维利是“邪恶/犬儒主义的教导者”(the advocate of evil/cynicism)的印象,但他的真实形象显然要比这复杂很多。

最后,金兹堡教授回应了在场听众的若干问题,讲座圆满结束。 |

.png)

随后,金兹堡引用了马基雅维利《李维史论》中的一段话。在这段话中,马基雅维利使用了一个隐喻。他说,

随后,金兹堡引用了马基雅维利《李维史论》中的一段话。在这段话中,马基雅维利使用了一个隐喻。他说,

对此,金兹堡教授进行回应。作为后来人,当我们探究历史时,会不可避免地从提出一些时代错置的问题开始。例如,我们经常会问,已成往事的历史经验对今天的我们有什么启发?但

对此,金兹堡教授进行回应。作为后来人,当我们探究历史时,会不可避免地从提出一些时代错置的问题开始。例如,我们经常会问,已成往事的历史经验对今天的我们有什么启发?但

在金兹堡教授看来,

在金兹堡教授看来,