2021年11月15日晚,“北大文研讲座”第233期在北京大学静园二院 208室与线上平台同步举行,主题为“西方校勘学历史漫谈——古代和拜占庭时代”。牛津大学林肯学院古典学教授奈杰尔·威尔逊(Nigel Wilson)主讲,复旦大学古籍研究所教授、文研院2021年秋季学期邀访学者苏杰主持,与谈人有北京大学中文系教授刘玉才、北京大学外国语学院英语系教授高峰枫。本场讲座为“西方古典文献学四讲”系列讲座第一讲。

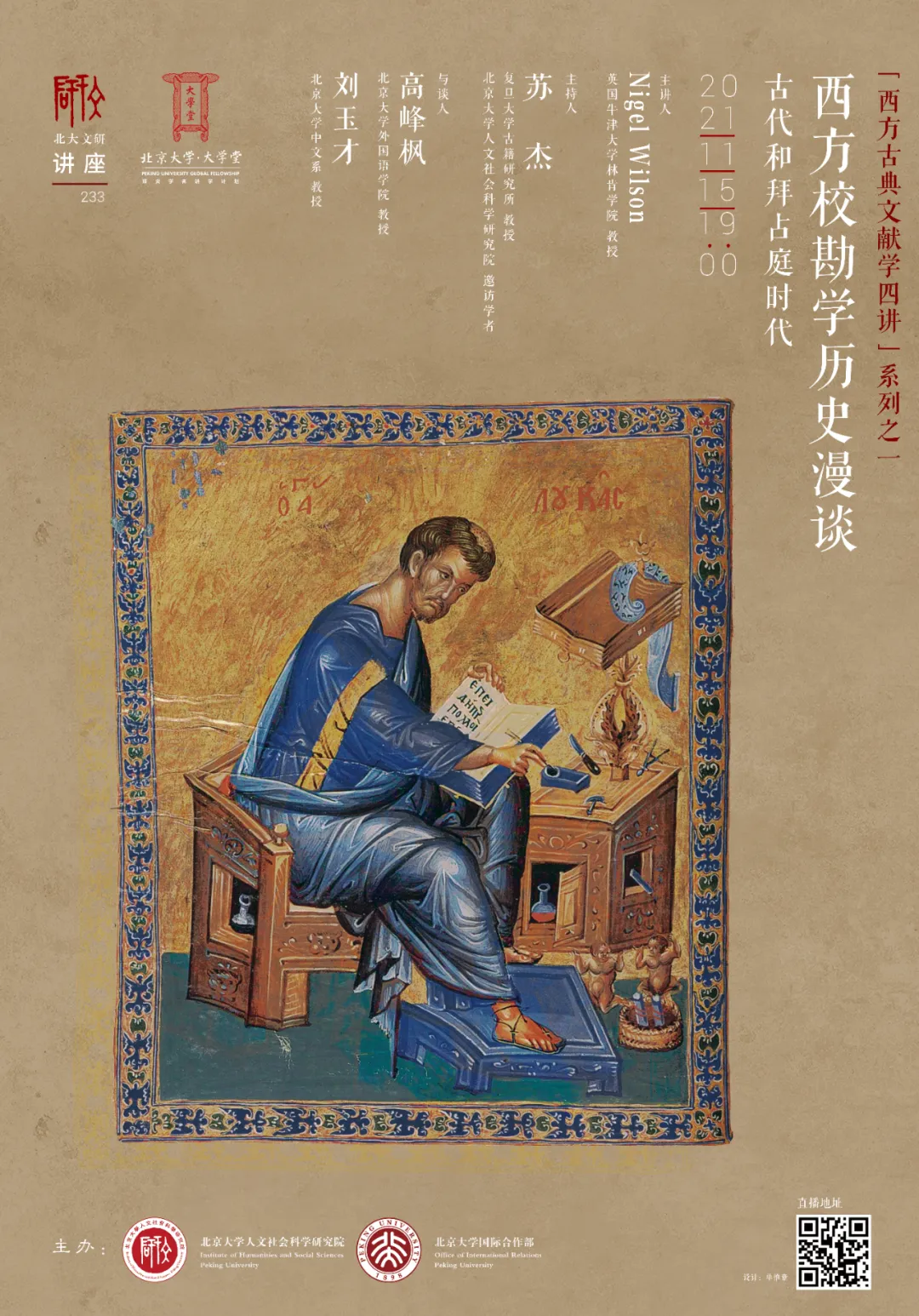

讲座伊始,威尔逊教授从古希腊和拉丁文献的重要著作的作者手稿都已不复存在这一基本事实出发进行讲述。赫库兰尼姆古城纸草庄园的考古发掘中曾被认为存在上述事实的例外。这里发现的纸草卷子包括伊壁鸠鲁派哲学家菲拉德谟的作品,其中一部分被认为即使并非出自作者亲笔,也至少出自作者的口述记录,其上的订正与修改则是作者的修订。威尔逊教授以纸草卷P. Herc. 1021为例赞同了这一观点。

纸草卷P. Herc. 1021的一部分

公元前2世纪的纸草卷P. Lit. Lond. 165是可以确定为古典时期作者亲笔手稿的唯一一例,其他手稿都晚于6世纪下半叶,譬如埃及作家阿佛洛狄特的狄奥斯库若的作品。威尔逊教授由此得出一般性的论断:我们所能依据的绝大多数文本都是在作者死后一千年甚至更晚才制作的本子。最早可追溯到4世纪的希腊文《圣经》抄本和部分可追溯到古代晚期的维吉尔作品抄本是这一论断两大例外,此外还有一些埃及出土的纸草卷是相对较早的希腊抄本残篇;但总体而言,我们所能依据的本子和作者之间已隔了多次传抄。由于西方直到15世纪下半叶才有印刷术,抄本不可避免地受到这一事实的影响:所有的抄工,无论多么仔细,都会出错。如果抄工漫不经心或者匆促赶工,就会有众多严重错误。这一问题早已被发现,但很长时间后才发展出应对文本讹误的方法。

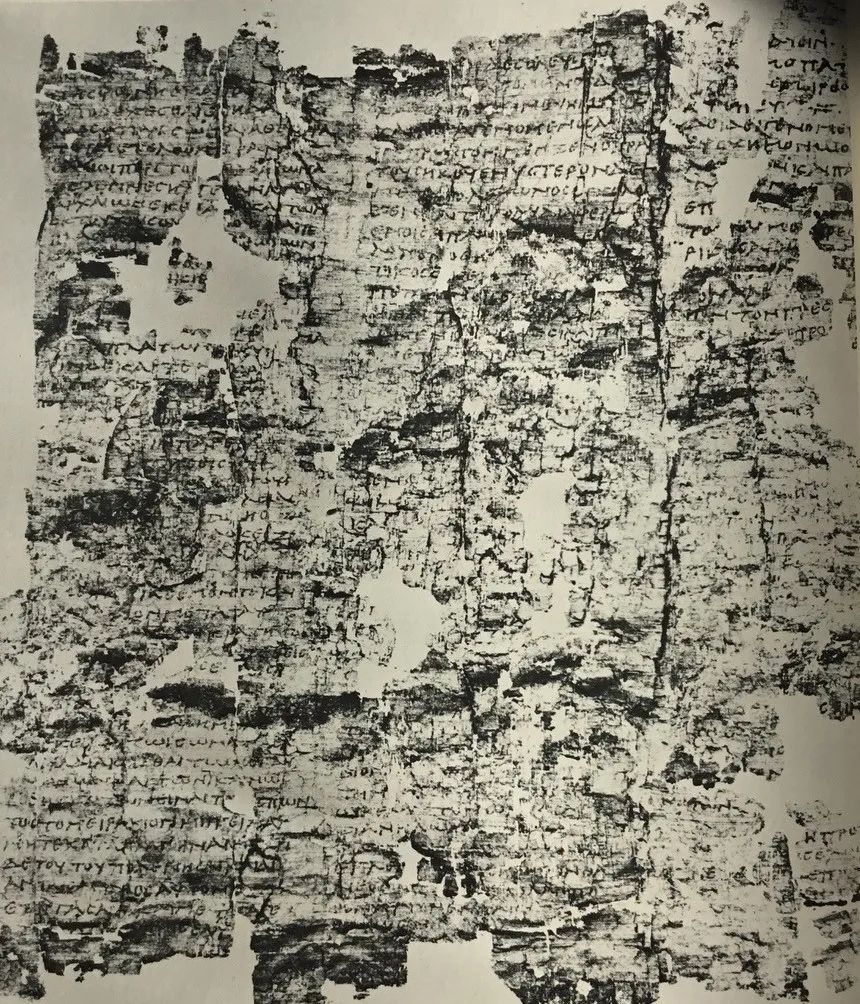

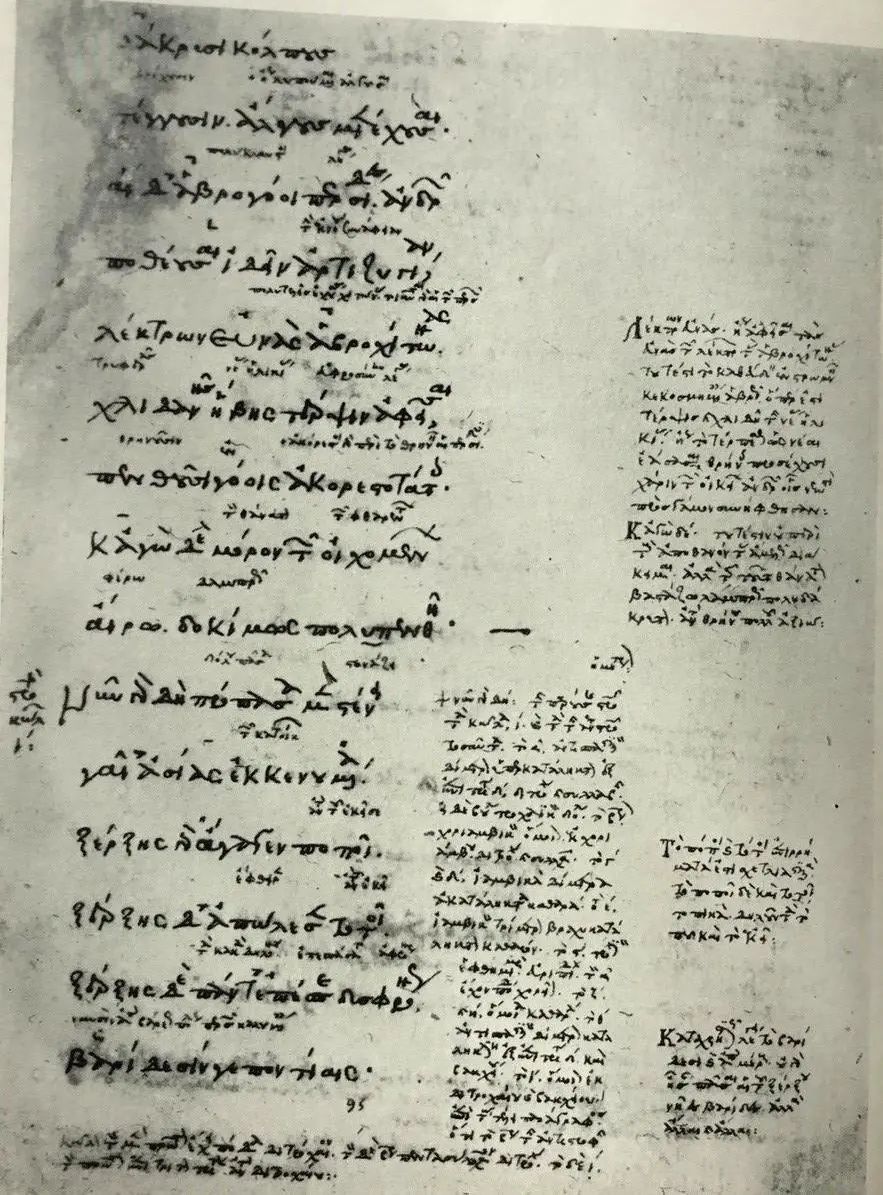

关于校勘学的开端,威尔逊教授认为,基于当前拥有的证据,公元前3世纪到前2世纪的亚历山大学者是最早认识到需要解决抄本出错问题的古代欧洲读者。或许因为在为亚历山大图书馆收集的众多同书复本中发现了诸多歧异,他们已经开始努力解决文本疑难。对亚历山大学者工作的认识的主要依据是各种希腊文本的注文,这些注文在中世纪抄本中被抄到了边白处,采撷自古代论著和古代注疏的这些注文被称为集注(scholia)。今藏于威尼斯圣马可图书馆的《伊利亚特》抄本(Venice, Marc. gr. 454)收集了众多集注,提供了许多古代学者所做工作的信息。人们希望从注文中找到古人对文本问题的讨论,但其中最经常被讨论的是句读问题,其中很大部分可能是公元2世纪学者尼卡诺提出的,而提及抄工误写的似乎只有一处注文,而这也是对句读的讨论时提及的。我们或许希望找到更多此类关于抄工误写的注文,但荷马史诗的抄写极为认真。

今藏于威尼斯圣马可图书馆的《伊利亚特》抄本(Venice, Marc. gr. 454)

希腊悲剧和戏剧的文本更加疑难,但至少在这一方面,关于这些文本的古代注文较少,我们不得不寻找其他证据。幸运的是,古代作家对读者试图解决错误传抄带来的问题偶有讨论并取得了成功。在希腊化时代晚期,伊比鸠鲁派哲学家德米特里厄就清楚地认识到自己阅读地文本存在讹误,并曾对虫蛀造成了文本缺失与读者试图补全地尝试有所讨论。几乎同时,据说来自他林敦的医生赫拉克利德注意到了希腊字母和的混用,这则记述来自公园2世纪晚期到3世纪早期的著名医生盖伦,由于文本讹误会影响疾病的治疗方法,盖伦对此类问题十分警觉。

威尔逊教授指出,困扰读者的不只是文本缺损,作伪也绝非罕见。已知最早被证伪的不是文献资料,而是一份雅典人和平条约的刻石铭文。公元前4世纪中叶,历史学家塞奥彭普斯基于此文没有使用当时通行的字母形式而将其判定为伪作。

在接下来的一个世纪,诗人卡利马库斯在为亚历山大图生日编订馆藏目录时也进行了辩伪工作,他曾怀疑某本据称为早期地理学家米利都的赫卡塔埃乌斯的作品系伪作。他的同事泽诺多图斯在处理荷马文本时发明了名为obelus的符号用来标记他认为失真的诗句。尽管多数情况下,如何判定伪作的论证尚不清楚,但可以确定,辩伪已然成为一种传统。这对其他文本来说也很重要,例如医学文本。盖伦极为关注文本的准确性,譬如在对希波克拉底作品真伪的讨论中,盖伦曾就其一篇论文的文本状况提出解释:作者可能在修改、增补文本而没有定稿;对希波克拉底的另一篇论文,盖伦注意到一处空白处的对照文字本系读者批注,但在后来的传抄中被错误地阑入正文。盖伦之于文献学,就好比主保圣人之于基督徒。此类问题在古代晚期也有论及,但真正重要的人物是9世纪的普世牧首弗提乌斯。

在接下来的一个世纪,诗人卡利马库斯在为亚历山大图生日编订馆藏目录时也进行了辩伪工作,他曾怀疑某本据称为早期地理学家米利都的赫卡塔埃乌斯的作品系伪作。他的同事泽诺多图斯在处理荷马文本时发明了名为obelus的符号用来标记他认为失真的诗句。尽管多数情况下,如何判定伪作的论证尚不清楚,但可以确定,辩伪已然成为一种传统。这对其他文本来说也很重要,例如医学文本。盖伦极为关注文本的准确性,譬如在对希波克拉底作品真伪的讨论中,盖伦曾就其一篇论文的文本状况提出解释:作者可能在修改、增补文本而没有定稿;对希波克拉底的另一篇论文,盖伦注意到一处空白处的对照文字本系读者批注,但在后来的传抄中被错误地阑入正文。盖伦之于文献学,就好比主保圣人之于基督徒。此类问题在古代晚期也有论及,但真正重要的人物是9世纪的普世牧首弗提乌斯。

接下来,威尔逊教授进入对弗提乌斯在文本校勘方面的成就与局限的讨论。他的两部著作十分重要,其中之一是《群书提要》(Bibliotheca),这是他为许多书做过的摘要、评注,包括拜占庭帝国由于遭遇兵燹而亡佚的古代文本。这些摘要的第一部分展示了关于署名为亚略巴古的丢尼修,——此人在保罗的宣教下皈依,——流传的作品的真伪争议。这些文本很可能创作于6世纪早期,采用了一些新柏拉图主义哲学家普罗克洛的观点,在中世纪极为流行,在公元827年君士坦丁堡送给法兰西国王虔诚者路易一套副本后因缘际会地被译成了拉丁文。这些作品直到16世纪才被多数知识分子判伪,可即便在当时也有一些信从者对否认这些作品真实性的学者进行批评。但弗提乌斯早已指出,这部作品问世不久后就有长老狄奥多若著书给出四条辩伪意见:第一,如果这些文本写于使徒时代,为何早期教父作家不引用?第二,教会历史学家优西比乌所著早期教父著作名录中没有提及这些文本;第三,这些文本里提到一些后世教会才有的做法;第四,这些文本提到了依纳爵,此人在保罗时代往后50年的图拉真皇帝时期殉道。弗提乌斯的摘要展现出狄奥多若是一位极为通达的文本考据学家,其论证令人信服,很难相信弗提乌斯不能领会,但他并未明确接受这些论证。如果认为弗提乌斯出于谨慎才没有公开怀疑,但本书最初只是写给兄弟塔拉西奥斯,可能并未打算公开。威尔逊教授指出,有两条奇怪但有说服力的事实,最终将真相指向另外的方向。

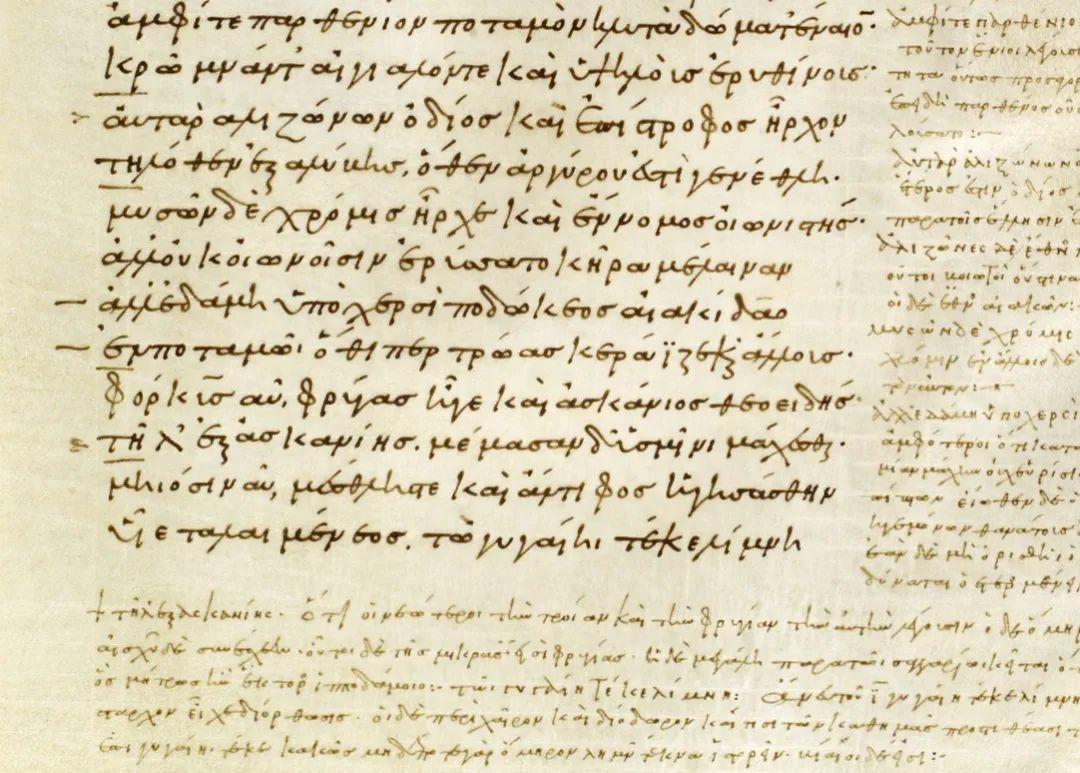

827年君士坦丁堡送给法兰西国王虔诚者路易一套副本(MS Paris, BNF grec. 437),使用安色尔体抄写

在一封给巴兹尔皇帝的信(约写于873年)中,弗提乌斯热情地提及了丢尼修;在他的杂集(Amphilochia)中也有赞许的称引。但在其他地方,弗提乌斯都清楚地意识到了文本问题。在杂集中,他也指出,即使是一个字母的错误也可能导致文本的晦涩或无意义。例如,对于《旧约》中“Κύριοϲ ἔκτιϲέν με”(箴八:22)(意为“上帝创造了我”),弗提乌斯倾向于另一个不那么令人满意的异文ἔκτηϲεν,意为“上帝拥有了我”。威尔逊教授认为,这应当用9世纪的语言状况加以解释,即由于语音的演变,拜占庭人不再区分元音和的发音,抄写员因此容易混淆;但重点问题在于,弗提乌斯倾向的形式源于动词的主动语态“κτάω”,取代了曾经作为标准形式的中动态“κτάομαι”,这是非常晚近的形式,公元6世纪前似乎没有人这样使用,文献资料中也未有用例。虽不能因此苛责弗提乌斯,但他一定已经意识到他曾读过的文献里,中动态才是标准形式,其取舍非常令人遗憾且难以解释。

弗提乌斯也意识到圣经和异教文献中许多其他段落都存在疑难,并指出即使是不正确的句读也可能成为异端邪说的根源。譬如,保罗《哥林多后书》中“ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων”(林后四:4),一般译为“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼”,但有人把“这个世界的神”理解为保罗认为世界中有与真正上帝对立的超自然力量,由此推断保罗犯了摩尼教二元论的谬误。弗提乌斯因而提出在“神”和“这个世界”间插入逗号的读法,这样指代的对象就不是上帝,而是这个世界的异教徒。显然这样的读法不成立,因为其造成了非常不自然的语序,把显然一体的概念分割开来。此外,还可以反驳弗提乌斯只是强行解释自己不喜欢的释义,因为古代文献的标点并不精确和系统,古代抄工未必会点断句中停顿,古代作家也不会将正确理解文意寄希望于加逗号。或许弗提乌斯并不知道这一事实,但再一次地,他没有给出令当代校勘学家认可的结果。

然而,威尔逊教授指出,评估弗提乌斯著作时应当要重点认识到,他是作为正统基督徒而不是作为异教文献的研究者来处理异端学说。目前尚不清楚当时的拜占庭帝国是否还有摩尼教信徒,但其时尚有被称为密萨派(Messalians)或犹凯派(Euchites)的异端学说在帝国传播,弗提乌斯作为普世牧首有充分的理由对摩尼教学说产生兴趣。威尔逊教授猜想,弗提乌斯可能正在处理一个潜在的严重问题,这个问题要么当时困扰着教会,要么被认为可能会再次发生;换言之,他不只是因为泥古而已。此外,威尔逊教授补充,弗提乌斯对文本问题的关注可能受到5世纪上半叶阿帕米亚的主教波利赫罗尼奥的校勘工作的影响,但由于其著作只保存了很短的节略本,其中概述了一些校勘原则而没有给出例证,我们无法评估弗提乌斯从这位先贤那里受益多少。

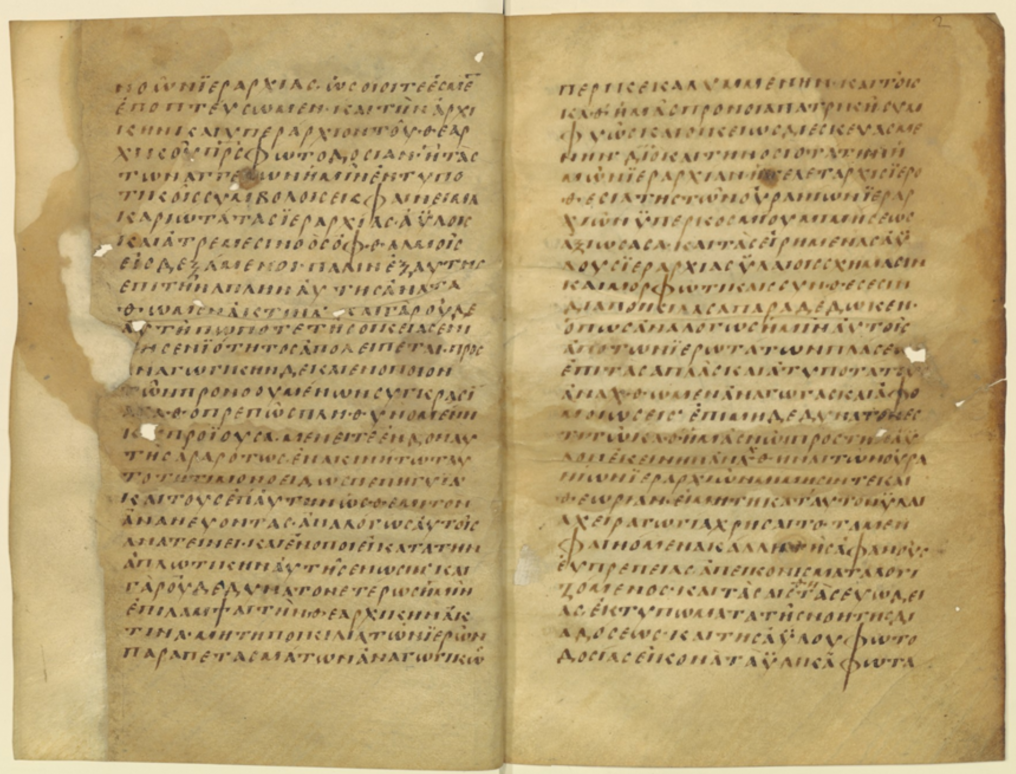

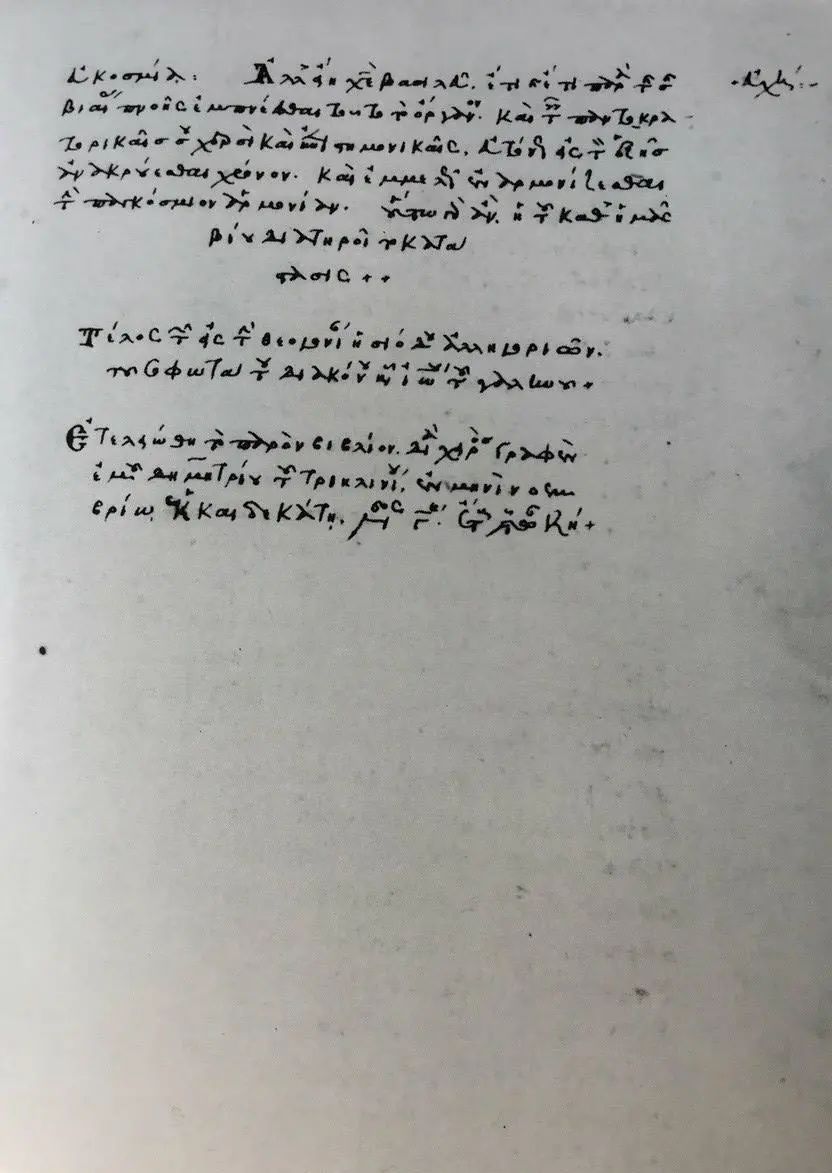

最后,威尔逊教授讨论了德米特里·崔克利纽斯依据格律对韵文所做的校正工作。他是14世纪上半叶帖撒罗尼迦的学者、教师,并对希腊戏剧中的格律产生兴趣。他读过约成书于2世纪的赫菲斯提翁论格律的作品,因此能够对当时流传的悲剧和喜剧文本提出许多修正建议。人们忽略了拜占庭时代诗歌创作不再依准古代格律的事实,增加了韵文滋生讹误的几率。崔克利纽斯的成功在于他充分理解基本的韵律规则,而对于韵律模式更复杂的奥德诗,他发现了正旋舞歌和回舞歌的韵律模式必须严格呼应。尽管其校勘意见并没有全部得到现代学者的认可,但是他的成就意义非凡。

崔克利纽斯亲笔抄录的本子

与谈环节

高峰枫教授指出,威尔逊教授给出了对古代和拜占庭时代校勘学的全景描述,其中古代文本在复制传抄中讹误不断增加的现象展现出校勘学对古代文本的重要性。高峰枫教授就讲座前半部分提出两个问题:其一,讲座重点讨论盖伦对古代文献的校勘贡献,这是由于古代医生出于职业所需,对文本的准确性更加在意,还是由于我们碰巧有更多的医学文本?其二,讲座介绍的古代校勘学的实践主要来自私人学者,但是否有例子能够支持古代世界中政府出于政治规划而支持校勘学工作?威尔逊教授回应,关于第一个问题,一方面盖伦的确由于职业所需,更加关注文本讹误,另一方面,盖伦此前也曾有其他医生,但著作大多遗失。关于第二个问题,亚历山大学者即是政府支持校勘工作的一例,当时他们需要在缪斯宫的图书馆进行研究,法老托勒密对此项工作的确有政治的考量;此外还有一例,即希腊化的中心帕伽马,此处也能体现出图书馆对政治的宣传的作用。关于讲座后半部分,高峰枫教授提问,辩伪工作和校勘学似乎存在有机的关联,为何弗提乌斯在《群书提要》第一部分就引用了西奥德若的辩伪意见?威尔逊教授回应,弗提乌斯在该书第一部分就引用西奥德若的辩伪意见,可能是因为对这一意见十分重视。但同时需要看到,本书的创作似乎非常匆忙,不能确定是否有整体的写作方法,自己将在下一本著作中详细讨论这一问题。简而言之,我们可以设想弗提乌斯是因为重视西奥德若的辩伪意见才在此书第一部分进行引用,但不能给出绝对的论断。

刘玉才教授指出,威尔逊教授为中国听众做古方古典学文献学系列讲座有着中西古典学互鉴的意义。威尔逊教授也认为,中国和早期希腊出现最早文本的时代有着相似性,在后来传播中则出现了不同的情况。刘玉才教授认为,威尔逊教授在本场讲座给出了从写本时代前到印刷术产生后,西方校勘学长时间的发展历程。事实上,中西校勘学有着共通性也有特殊性,譬如写本时代的书写材质、是否有早期经典的作者归属争议等,并就这些问题与威尔逊教授进行了讨论。

苏杰教授补充指出,关于对医药类文本的准确性的重视,中国典籍中也有记述,比如宋代洪迈《夷坚志》中就有药书刻工因为偷工减字而遭雷殛的故事,而关于盖伦医生在校勘学上的贡献,《抄工与学者》有一条注文中提到,他已十分接近“难的异文更为可取”这一认识。苏杰教授提出,中国学者往往将辨伪和辑佚作为与校勘相并列的学问门类,西方文本考据学如何看待辨伪?威尔逊教授回应说西方关于抄工似乎也有与《夷坚志》类似的记述,而盖伦非常值得重视,至于辨伪有些的确并不涉及具体文字正误,与一般校勘有所不同。

整场报告历时两个多小时,威尔逊教授就相关问题与中国学者进行了热烈的交流。