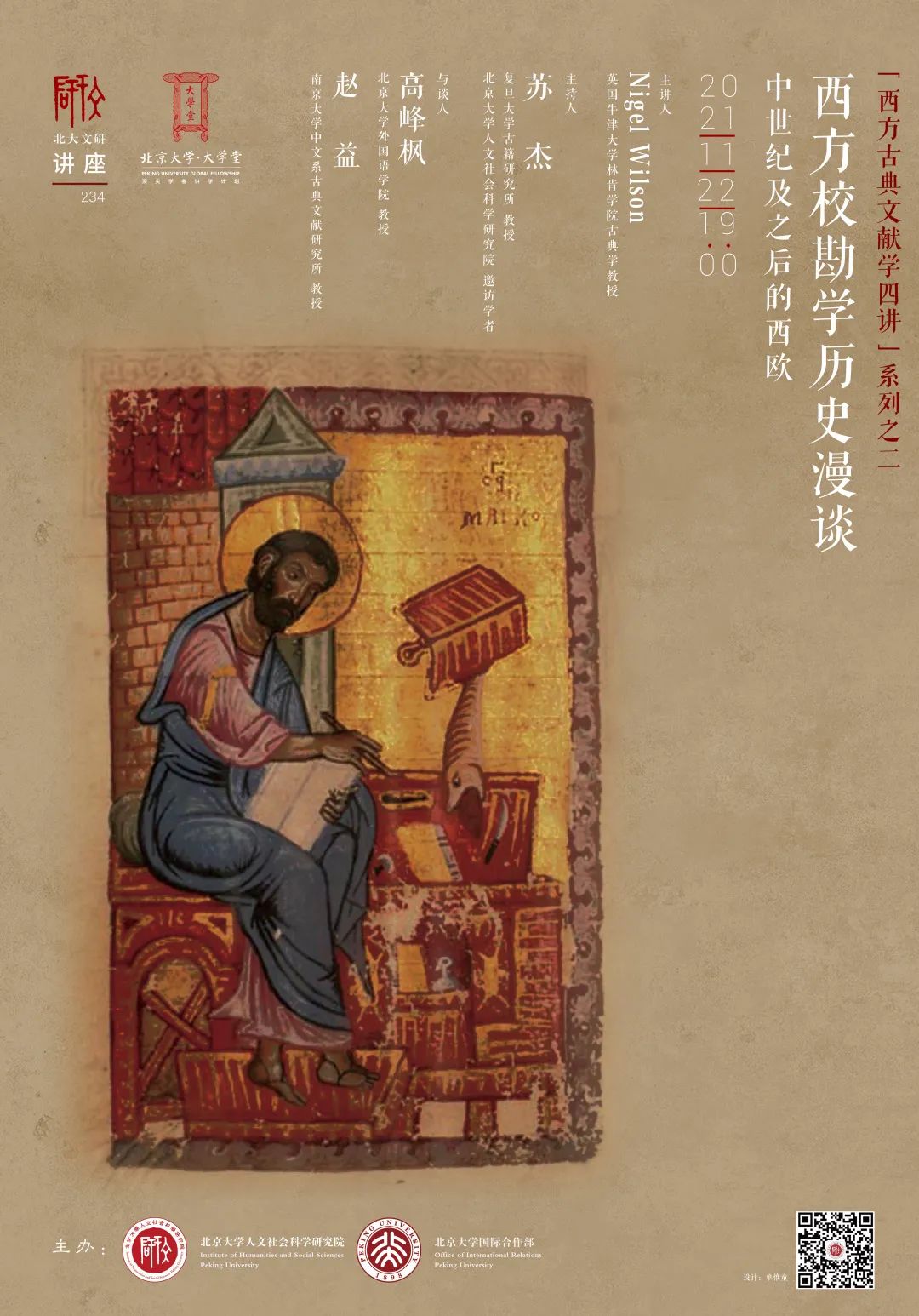

2021年11月22日晚,“北大文研究讲座” 第234期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行。本场讲座为“西方古典文献学四讲”中的第二讲,主题为“西方校勘学历史漫谈——中世纪及之后的西欧”,牛津大学林肯学院古典学教授奈杰尔·威尔逊教授主讲,复旦大学古籍研究所苏杰教授主持,北京大学英语系高峰枫教授和南京大学中文系古典文献研究所赵益教授与谈。

讲座伊始,威尔逊教授概括了这一时期希腊语抄本传播和研究的状况:虽偶有所成,但至少在早期并没有形成传统。

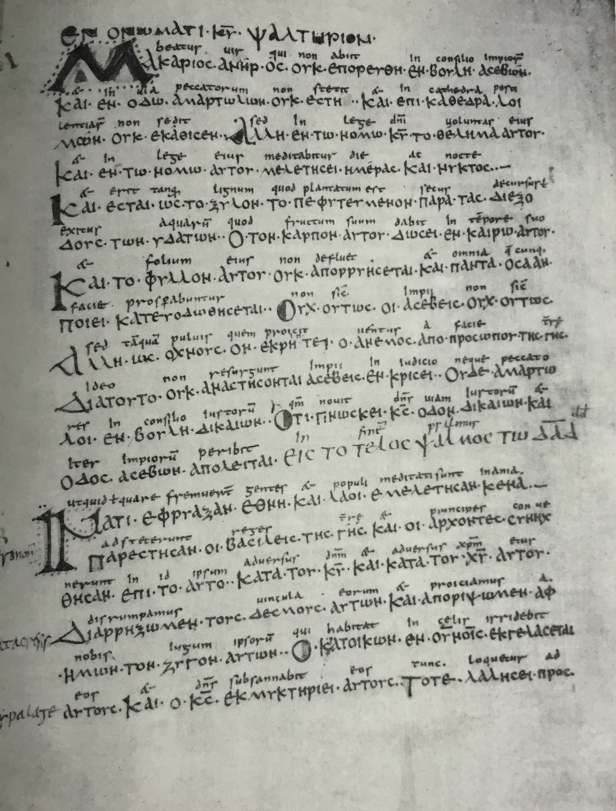

在西欧中世纪的知识界,拉丁语为通用语,懂希腊语却是极其罕见的造诣,只偶尔留下一些踪迹。最早的例子是7世纪晚期,狄奥多和哈德良在坎特伯雷教授希腊文。在9世纪中后期,出现了三部《圣经》部分文本的双语抄本(Basel A. vii. 3, St Gallen 48.3, Dresden A. 145b)。司各特·爱留根纳(John Scotus Eriugena)翻译了伪亚略巴古之丢尼修(pseudo-Dionysius)的部分文集。

威尔逊教授展示的珍贵的希腊文-拉丁文双语抄本

主文本为希腊文,在两行希腊文之间有拉丁文译文

威尔逊教授认为拉丁语文化区域对希腊语所知之少,令人讶异。在意大利最南端的一些拉丁语文化区域内,希腊语一直是当地口语之一,君士坦丁堡也对该地的宗教和文化产生持续的影响,但这种文化保守主义没有促进希腊研究的复兴。12世纪以来大学在欧洲各地建立也没有立刻促进希腊知识的广泛传播或校勘方法的进步。

进步的迹象在12世纪中叶开始显露,表现为译作的范围有所扩展:亨利古·阿里斯提普斯(Henricus Aristippus)翻译了一些哲学和科学文本。威尼斯的詹姆斯(James of Venice)翻译了亚里士多德的《后分析篇》。比萨的勃艮第奥(Burgundio of Pisa)翻译了盖伦的一些医学著作,并在他所依据的抄本上亲笔批注。

同期,罗马的尼古拉·马尼亚库提亚(Nicholas Maniacutia)是一位重要的文本校勘者,其成就包括把抄本中发现的错误分成三类——衍文(addition)、脱文(omission)和妄改(alteration),但他的学问并未被传承。此后,一些13世纪的学者也未能避免学问失传的境遇,如林肯郡主教罗伯特·格罗斯泰斯特(Robert Grosseteste)和佛兰芒教士莫贝克的威廉(William of Moerbeke)。前者也翻译了伪亚略巴古之丢尼修的作品,以及亚里士多德的《尼各马可伦理学》。后者曾翻译了阿基米德、亚里士多德和盖伦的作品。

在14世纪,两位来自意大利南部的希腊人助推了希腊文知识的传播。来自雷焦(Reggio)的希腊人尼古拉曾在那不勒斯大学学习。他也翻译了盖伦的一些作品,其中一部分已无希腊原本存世。另一位是莱昂奇奥·皮拉图(Leonzio Pilato)。在当时两位学界领军人物彼特拉克和薄伽丘的敦促下,佛罗伦萨大学任命他为希腊语教授,希望希腊研究从此可以在大学里站稳脚跟,然而他并未久留。

与君士坦丁堡的直接接触更有效地促进了希腊文知识的传播。1397年,拜占庭外交官曼努埃尔·赫里索洛拉斯(Manuel Chrysoloras)任佛罗伦萨大学希腊语讲席教授。在这之后,许多意大利人通过向拜占庭流亡者学习,掌握了希腊语。这些流亡者中不乏聪颖有才之人,他们会提醒自己的学生注意文本中的疑难之处,同时告诉他们解决的方法。

威尔逊教授讲述的下一个重要进展是印刷术在欧洲的出现。虽然它没有直接促进校勘方法的进步,但却为其创造了新的条件。它中断了两种古典语言文本进一步讹变的进程,同时为大多数受过教育的人提供了思索文本疑难的机会。

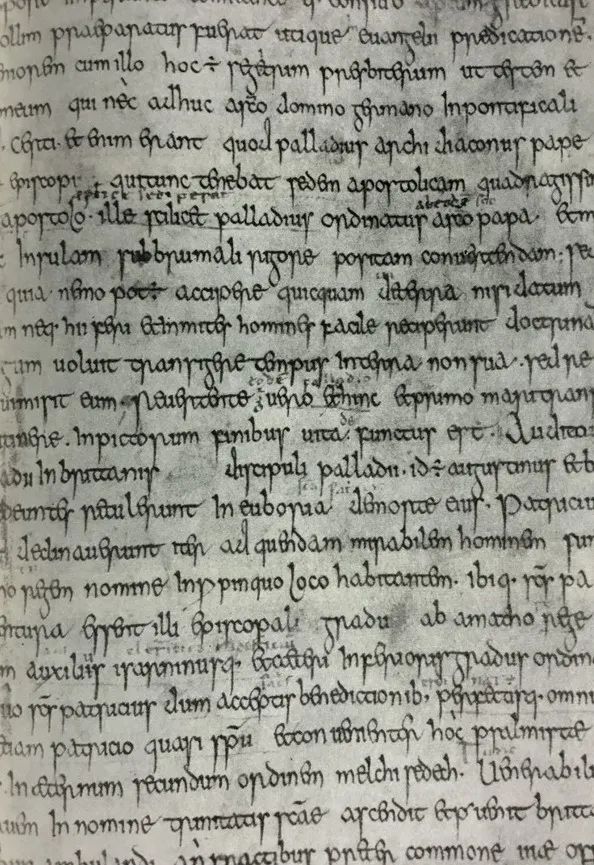

随后,威尔逊教授将注意力从希腊语文献转移到拉丁语文献,介绍了在15世纪最后30年拉丁字体的研究进展。早在15世纪的上半叶,人文主义学者波焦·布拉乔利尼(Poggio Bracciolini)就发现了一些使用不常见字体的古抄本。这些被定年于古代晚期和中世纪早期的抄本极为罕见,他将这些拉丁文早期字体形容为“伦巴第字体的”(Lombardic, litterae Longobardae)。“伦巴第字体”这一术语被其他学者采用。15世纪晚期,著名的意大利语文学家安吉洛·波利提安(Angelo Poliziano)就在他的《丛札》(Miscellanea)中多次使用该词。

威尔逊教授展示的早期字体的例子

——岛型小写字体(insular minuscule)

在下一个世纪,意大利学者弗朗塞斯卡·罗伯泰罗(Francesco Robortello)对拉丁文字体的兴趣推动了校勘学的进步。1557年,他在《古籍异文理校法》(De arte sive ratione corrigendi antiquorum libros disputatio)这篇论著中,试图界定所谓“伦巴第体”的使用时期,幷确立了校勘的基本指导方针。当碰到文本讹误,最显而易见的办法是找到更好的抄本。另一方法是勘误(emendation)。他列出了八个类别,这是在塔迪奥·乌戈莱托 (Taddeo Ugoleto) 的三个类别——衍文(addition)、舛倒(rearrangement)和脱文( omission)——之上的推进。几年后,荷兰学者威廉·坎特(Willem Canter)出版了《希腊文本校勘条理纲目》(De ratione emendandi Graecos auctores syntagma),纠正了当时在研究上偏重拉丁语文献的状况。

威尔逊教授指出,上述进展源于对一种拉丁文早期字体的观察。但奇怪的是,尽管希腊文本的趣味性和重要性已成为共识,文艺复兴学者对希腊字体的演变毫无兴趣。在相当长的时间里,拉丁文字体的研究也并无进展。直到很久以后,人们才开始对早期字体进行系统的研究,最终形成了作为辅助学科的古文书学(palaeography)。

这门新学科并不是由文学文本的研究者发展起来的,而是由辨明古代特许状真伪的需求催生的。巴黎圣杰曼德佩修道院(St. Germain des Prés)的法国本笃会修士让·马比荣(Jean Mabillon)为了辩护古代特许状的真实性,于1681年发表了论著《文书学》(De re diplomatica),由书名而来的术语从此被用于欧洲所有主要语言。

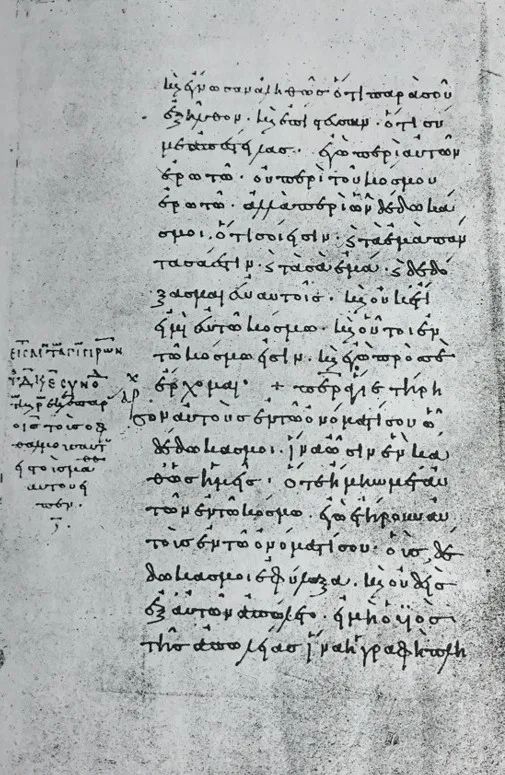

在这之后,巴黎本笃会的成员计划整理教父著作的希腊文和拉丁文版本。1708年,成员之一伯纳德·蒙弗贡(Bernard de Montfaucon)发表《希腊古文书学》(Palaeographia graeca)。这个书名也为欧洲所有主要语言贡献了一个单词——“古文书学”。该书与马比荣的《文书学》相比有一个重要的不同之处——蒙弗贡不关心那些被疑为伪作的中世纪文书,而旨在展示希腊文字体在数百年间如何演变。在古代,希腊文献的文本都是用标准大写字母写就。大概在8世纪末,人们开始尝试改用草体。20世纪70年代,在埃及圣凯瑟琳修道院发现的残破书籍中有草体实验的样本。这种字体实验是为了探索节省昂贵的书写材料的方法。一旦在几乎所有场合都使用小写体,字体随着时间的推移自然会有一些变化。蒙弗贡正是追溯了这五百多年间字体的发展变化。

最终通行的标准小写字体

该抄本藏于圣彼得堡大学,年份被定为公元835年。该字体不是在圣凯瑟琳修道院发明的, 而是在君士坦丁堡的斯图狄奥斯修道院(Monastery of Stoudios)

蒙弗贡提供的信息使鉴别古抄本成为可能。人们鉴别古本,是希望古抄本能提供更好的文本,这种希望常常是对的,但并不总是对的。当时的文本整理者一直存在错误判断抄本价值的风险。即使像伊拉斯谟这样杰出的学者也会误判。他将一份《启示录》的抄本(Donauworth, Schloss Harburg I.1. 4o.1)误判为写于使徒时代,但实际上它不过是12世纪的抄本。

威尔逊教授对辅助学科的起源进行了分析。虽然辅助学科对于文学、史学和神学研究非常必要,但它们并没有诞生在一众大学里,部分原因是文学和史学并非是这些学术中心最关注的问题。但是,大多数机构都极为关注神学,它们也没有首先创立辅助学科难以解释。对此,威尔逊教授提出了一种初步的设想:由于教父著作的读者或抄写者对讨论的问题更为熟悉,人们习惯性认为这些作品在传抄过程中产生的讹误要比异教徒文献少得多,那么质疑抄本或整理本准确性的动机就小多了。

讲座线上现场

接着,威尔逊教授再一次回到了抄本年代这个问题。通常情况下,抄本年代越早,其文本讹误也相对更少。但并不是所有晚出的抄本都只有次一等的重要性。现代研究表明,有些晚出的抄本非常重要,因为它们很有可能保存了文本传承的一个独立分支。

由于年代不是一个颠扑不破的标准,学者需要找出其他办法来衡量抄本的价值,这就是谱系法。早在15世纪,波利提安在《丛札》(I.23)中就做过构建文本证据谱系(stemma)的最初尝试。在漫长的停滞期之后,1734年,德国神学家本格尔(J. A. Bengel)提出用他所谓的“谱系图”(tabula genealogica)来表示《新约》抄本之间的关系,但这个想法不切实际。因为,《新约》的抄本数量太过庞大,几乎不可能判定某种抄本传抄自另一种。直到1831年,谱系的概念才有效地付诸实践。德国学者卡尔·聪普特(Carl Zumpt)在整理西塞罗驳斥维勒斯的演说时,使用了“抄本谱系”(stemma codicum)这个术语。

不过,谱系法有其局限性。它不仅不适用于《新约》,也不适用于很多教父著作和学校课程文献。此类文献常常会出现“感染”(contaminated)的状况:读者通常会在文本空白处添加一些其他抄本的异文。当这个被评注的本子被其他人抄录的时候,抄录者对异文的选择往往不能前后一致,最后导致传播路线晦暗不清。

威尔逊教授最后提到用计算机处理这些谱系复杂文本的优劣势。他认为新技术只能方便存取不计其数的异文,并没有其他优势。这种状况也许会随着计算机技术的发展有所改善,但目前威尔逊教授对新技术持怀疑态度。因为决定采用两种或两种以上的异文中的哪一种,是一个判断问题。

与谈环节

讲座线下现场

赵益教授首先从三个方面对讲座内容进行评述,重点对比了中西文献学的异同。首先,他肯定中西校勘学在文本错误的类型、文本错误的原因、文本的断代、辨伪等方面有相通之处。两者可通过互相借鉴促进各自的研究。同时,赵益教授也提出了中西文献学的最大差异。中国从11世纪起就开始大规模使用印刷术。印刷术对文本有固化作用,对经典文本的影响尤为突出,这使得中国写本的保存数量很少。客观条件导致中国写本文献学发展不够,应该继续借鉴西方的写本文献学。在校勘学理论总结方面,赵益教授认为,西方古代和中世纪文献学和校勘学的总体发展水平低于中国,但中国到乾嘉时期才有系统的校勘学理论总结。意大利学者弗朗塞斯卡·罗伯泰罗(1516-1567)所做的校勘学理论总结要比乾嘉时期的王念孙(1744-1832)早约200年。

赵益教授向威尔逊教授提出了三个问题。第一个问题关于欧洲抄本的总量和内容。他引用威尔逊教授讲座中提到的数据,13世纪欧洲制作的抄本约为170多万份,14世纪约为270万多份,15世纪有近500万份。这些抄本是什么内容?其中有多少是希腊文抄本?有多少抄本存世?第二个问题关于西欧抄工的文化水平。中国写本时代的抄工大多是文化水平很高的学者,因此会改写文本。西欧抄工的文化水平如何?是否会改写文本?第三个问题关于西欧抄工的工作方式,是否有通过记录他人口述来制作抄本的情况?

威尔逊对三个问题进行了详细解答。在西欧产生的抄本中,拉丁文和俗语的抄本占绝大多数,希腊文抄本只是一小部分,因为很多希腊抄本并不在西欧制作,而是在黎凡特或埃及等地的希腊语族群里。这些抄本幷没有算在欧洲抄本的总数中,但实际上它们占希腊文抄本数量的很大一部分。

至于抄工的身份和文化水平,威尔逊教授肯定了这些抄工都是知识分子,其中大多数是神职人员或教师。至于中世纪欧洲所生产抄本的数量,威尔逊教授强调这些数据是学养很好的学者的研究成果,幷认为在百年间生产百万量级的抄本,其实并不算多,特别是当把这个数字分摊在每个国家的每一年之中。抄本的抄写活动其实较为罕见,大多集中在修道院中,制成之后运送到大城市进行交易。在拜占庭,拥有古典知识是备受尊敬的。对于要成为政府官员和教师的精英人士来说,他们不仅阅读《圣经》,也阅读精选的古典作品。在社交场合,能够展示这些古典知识是非常体面的。弗提乌斯在《群书提要》(Bibliotheca)中反复提到某些书记载了古代世界的知识,而这些知识是需要时刻准备,以便在社交场合中一展风采。这种情况在拜占庭的首都常见,偶尔在其他城市如帖撒罗尼迦、米斯特拉斯也可见。展示信手拈来的古典知识,这对现代人来说是一种炫耀行为,但当时人们认为是非常体面的。

对于第三个问题,威尔逊教授表示他也不完全确定真实的情况,因为学者所掌握的信息并不完整。对于他所研究的希腊语文献来说,听写的情况可能出现在多人同时开工,制作多份抄本之时,以节省时间和成本。比如在10世纪,拜占庭皇帝想编53卷本的百科全书。当时他要制作多份抄本,那么很可能有一人口述,多人同时记录的情况。第二种可能的情况大约发生在11世纪。在拜占庭,圣徒传是很重要的文类,但有人提出圣徒传的文字不够雅驯,想重新编写一个更高雅的希腊文版本。据说他安排了一些抄工,记录口述的文稿。再有就是学校的情况,学者所知甚少。但因为拜占庭的书并不便宜,有可能老师口述文本,每个学生通过记录来制作自己的课本。如果情况果真如此,那么学者应该会发现一些带有孩子字迹的抄本,但威尔逊教授承认只遇到过一例尚未成熟的字迹。除此之外,大多数的抄本是私人使用的,不涉及到听写的情况。他表示不确定西欧拉丁语文献的状况,需要请教拉丁语古文字学家。

高峰枫教授回应了威尔逊教授在讲座中提到diplomatic和paleography两个学科的不同起源。他提到中国学界常以“古文书学”一词指称两个学科。在讲座中,威尔逊教授提到paleography源自对希腊字体演变的研究,diplomatic源自对古代特许状真伪的判别,是两个不同的辅助学科。因此高峰枫教授建议将这两个术语的中文翻译加以区分:“paleography”可译成“古文字学”, “diplomatic”译成“古文书学”。他也进一步向威尔逊教授确认,这两个学科在方法论和研究的设定上是否有交集。

对此,威尔逊教授回答道,两者的共同点是都对字体的发展感兴趣。不同之处在于,diplomatic关注文书是否为真,paleography不太关心文本的真伪问题,但通常可以用外部证据来确定作品真伪。这两个学科有很多相通之处,所以有一些学者既是古文字专家,又是古文书专家。

苏杰教授对威尔逊教授在开篇部分讲到的关于古典文本翻译的情况进行了回应。他提到,胡适作为将西方校勘学介绍到中国的第一人曾分析过中西校勘学的不同,其中之一是:欧洲的名著往往译成各国文字,有古译本可供校勘。这是西方校勘学的一个优长之处。中国古代典籍尽管传播到日本、韩国、越南,但都只构成不同的版本,没有译本。关于早期译本在文本校勘中的价值,他引述了威尔逊教授《抄工与学者》的相关内容:16世纪意大利学者皮埃罗·维托利在整理亚里士多德《修辞学》时参考了中世纪的拉丁文译本,并指出:“直译的、不雅驯的译文,可以用来准确揭示译者所依据的希腊文本。”

威尔逊教授在回应苏杰教授的评述时用具体的例子进一步说明了译文可作为校勘的文本证据。他提到来自摩洛哥的亚里士多德《伦理学》的阿拉伯文译本,它所基于的希腊文抄本有10到12处异文。研究显示该译文所基于的亡佚抄本比现存抄本更好。

威尔逊教授最后就听众的提问做了仔细的解答。该问题关于希腊小写字母的最新研究进展。威尔逊教授补充道,这次讲座中展示的公元835年的小写字体,是能定年的最早例子。有一些小写字体更早,但没有跋,因此没法定年。在公元850年之后,记有年份的抄本更多,下一份可定年的抄本写于公元880年。讲座中展示的公元835年的字体,据猜测是在君士坦丁堡的某个修道院中被完善的。这意味着圣凯瑟修道院的实验字体最后被淘汰了。9世纪早期的史家并不关心文化史,关于图书馆和教育系统的史料非常少,这也导致了政治历史清楚而文化历史不清楚的情况。总之在那个时期内,君士坦丁堡的文化史没有太多可信材料。

整场报告历时两个多小时,威尔逊教授与中国学者就中西文献学的诸多问题进行了深入的交流。

讲座视频回放

关注bilibili网站 “北大文研院”

第一讲

西方校勘学历史漫谈——古代和拜占庭时代

https://www.bilibili.com/video/BV16b4y1B79C?spm_id_from=333.999.0.0

第二讲

西方校勘学历史漫谈——中世纪及之后的西欧

https://www.bilibili.com/video/BV1K44y1a7dn?spm_id_from=333.999.0.0

第三讲

古文书学作为辅助学科的价值

https://www.bilibili.com/video/BV11q4y127qz?spm_id_from=333.999.0.0