2021年11月29日晚,“北大文研讲座”第236期在北京大学静园二院 208室与线上平台同步举行,主题为“古文书学作为辅助学科的价值”。牛津大学林肯学院古典学教授奈杰尔·威尔逊(Nigel Wilson)主讲,北京大学外国语学院英语系副教授刘淳主持,与谈人有复旦大学古籍研究所教授陈正宏、复旦大学古籍研究所教授、文研院2021年秋季学期邀访学者苏杰,北京大学西方古典学中心助理教授李文丹。本场讲座为“西方古典文献学四讲”系列讲座第三讲。

讲座伊始,威尔逊教授介绍了本讲的主要内容,即古文书学如何可以帮助整理者校勘文本,如何增进对历史问题的认识的。讲座中所涉及的古文书学方法不仅适用于希腊文文本的处理,还可以扩展到拉丁语及其他欧洲语言的手抄本的整理之中。

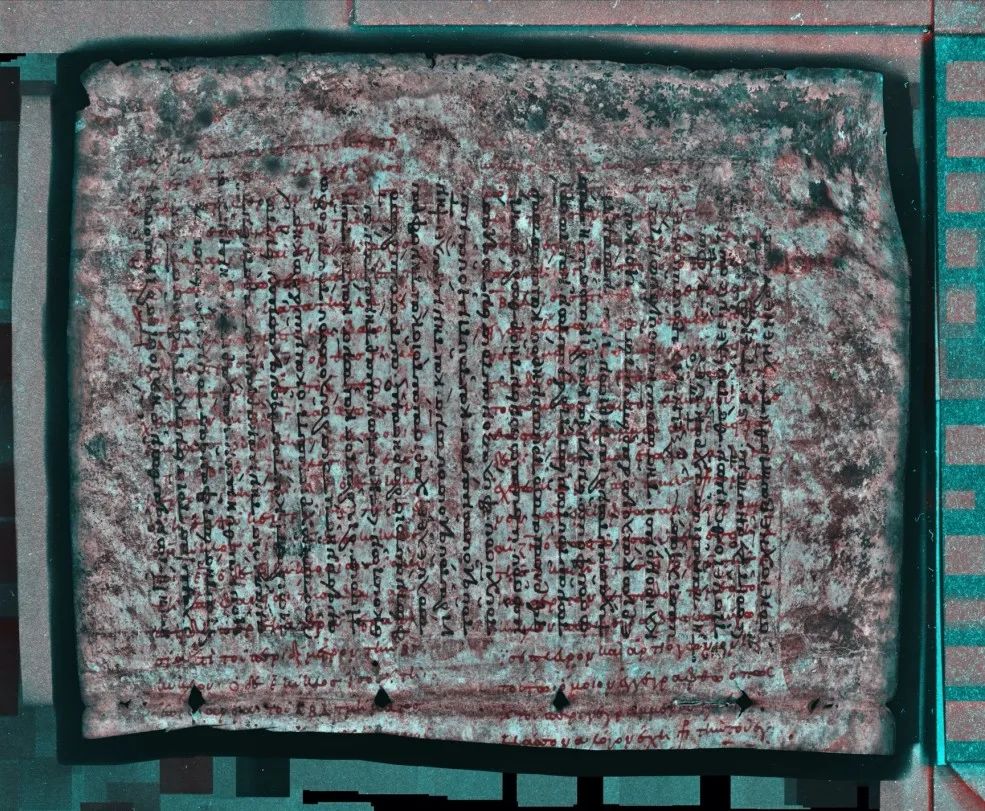

威尔逊教授提到,古文书学家的第一个任务是正确释读古写本。导致抄工笔迹难以释读的原因主要有两种,一是因为急于完成任务而导致的书写潦草;二是为了节省书写材料而使用各种缩写和简省形式。在大多数情况下,大部分的缩写形式是可以为每一位抄工都认识并使用的。这些缩写包括了名词、动词、形容词的所有语法变化,还有所谓的拉丁语的圣名(nomina sacra),即基督教关键概念,如上帝、圣父、圣子、天堂等等。此外,一些如语法学、数学与占星术等学科专业学科的技术术语也被涵括进来。举例来说,阿基米德重写本的抄工就用到了一些这样的术语,至少他使用的代表“圆形”、“平行”概念的符号是可以立即识读的。不过,并非所有抄工都熟悉这些缩写形式,在弗提乌斯(Photius)所著的《群书评要》(Bibliotheca)的抄本中就出现了由于抄工不熟悉缩写形式,而出现的文辞不通的状况。所幸,抄工在抄写过程中尽可能地限制缩写的使用,绝大多数缩写仅出现在行末位置。在抄本整理中,我们有理由认为抄本中许多的错误可以被解释成对一种缩写或另一种缩写的误读。

特殊光源下的阿基米德重写本,

黑色为上层文本,红色为底层文本,

f.39r

接着,威尔逊教授指出古文书学家的第二个任务是给抄本确定时代。此项工作能获得的最为理想的结果是能够识别出抄工并且确认其工作的地点。拉丁文抄本的情况较好,大多数的拉丁文抄本可以精确定位到一个西欧国家的某个地区,某些个别的抄本甚至可以精确到一个具体的修道院。相比较之下,希腊文抄本的情况就不甚乐观,但仍有相当数量的希腊文抄本及少量的塞浦路斯抄本可以根据所用字体的特点,定位到意大利南部的边境地区以及西西里地区。

在年代的判断上,拜占庭抄本断代的精确度则不尽如人意。原因有二,一是因为更加潦草、不符合书写规范的字体在古典文学类文本中的使用,这些抄写工作是由学者或者学校的教师完成的,而非教父或修士所缮写,威尔逊教授以“学者体(scholarly hands)”的术语来描述这类字体。二则是11世纪的拜占庭抄工建立了一种书法典范(calligraphic canon),德语术语称之为“Perlschrift”(珍珠体)。奥地利学者赫伯特·亨格(Herbert Hunger)第一次对这种书法风格进行深入探讨。据意大利学者简卡洛·普拉多(Giancarlo Prato)考证,这种风格被抄工广泛使用,并逐渐产生了一种复古的传统。复古传统在某些抄本中尤为明显,甚至其中还包括了1280至1330年间的一些古典作家作品的抄本。

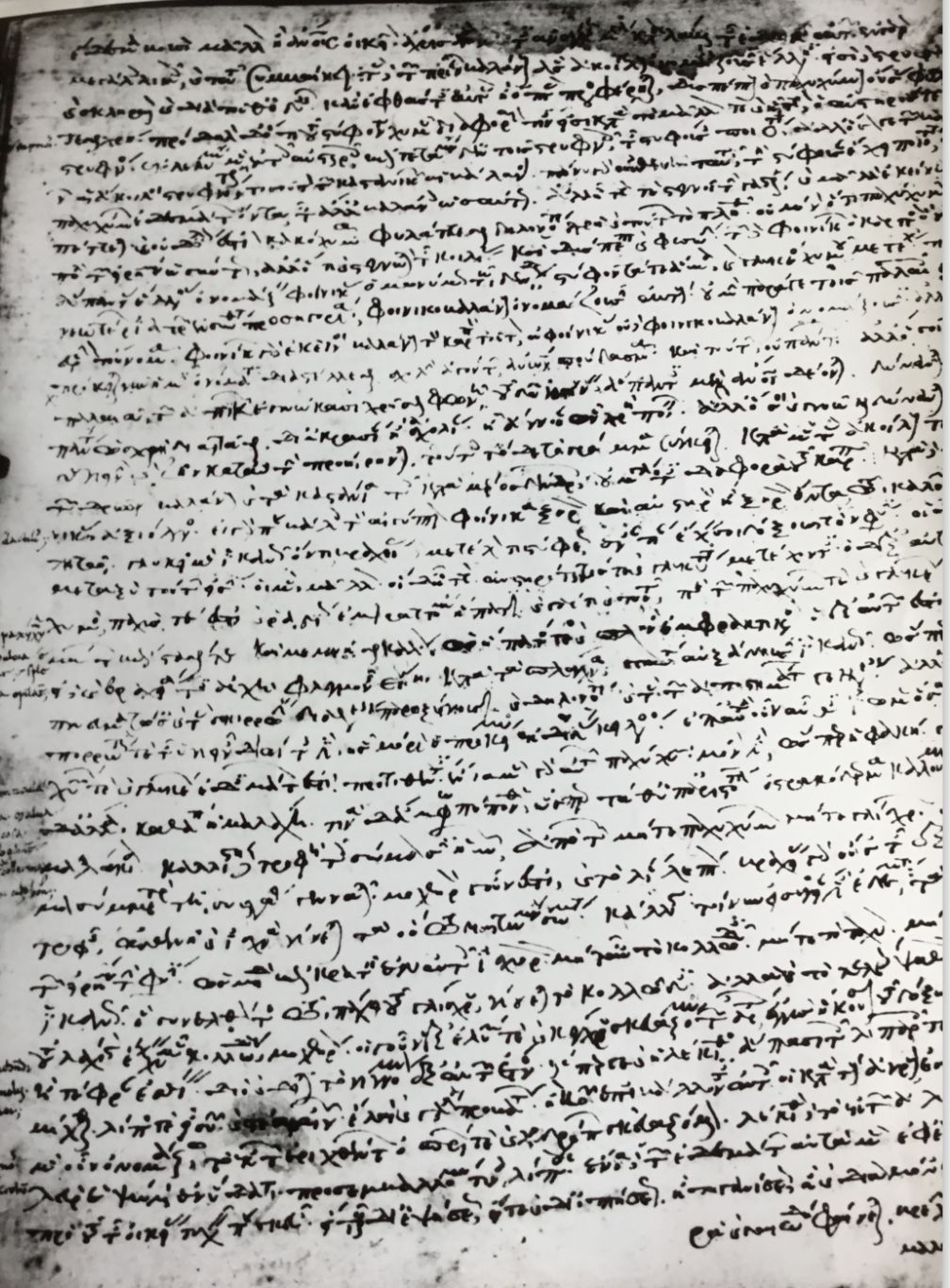

接下来,威尔逊教授结合具体实例对于上述整理原则进行阐释。第一个例子是由于不能识别一个颇为潦草的字体风格而产生的断代错误。18世纪,弗洛伦萨美第奇图书馆馆员安吉洛·玛利亚·班迪尼(Angelo Maria Bandini)出版了的馆藏目录中记录了一位名叫伊奥阿尼奇奥斯(Ioannikios)的抄工。班迪尼认为,伊奥阿尼奇奥斯所抄写的抄本的形成时间应该在14世纪,这一判断长久以来被广泛认可。在威尔逊教授看来,从抄本的草书字体的构成来看,这一判断应该是错误的。威尔逊教授举出相应的证据来支持他的判断。在伊奥阿尼奇奥斯的抄本之中页边写着拉丁文注释,这些注释是其中部分希腊文词句的拉丁译文,其中包含了古代医家盖伦(Galen)的医学著作。根据这一线索,威尔逊教授找到了在12世纪翻译盖伦著作的意大利人,比萨的勃艮第奥(Burgundio of Pisa),而比照勃艮第奥存世的其他文书,确认了这一抄本应出自勃艮第奥。至此,伊奥阿尼奇奥斯的抄本的形成时间比原先认为的早了近两个世纪,而由于时间的提前,它的价值也相应地被重视起来。

伊奥阿尼奇奥斯抄本 页边写着拉丁文注释

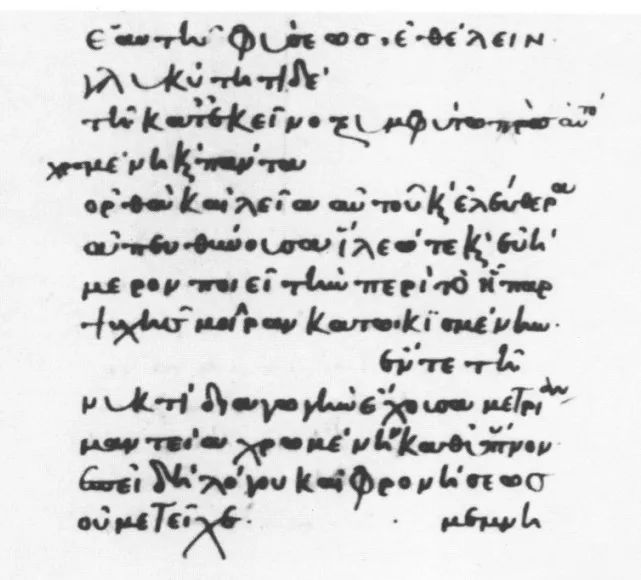

而复古字体的使用则可能使抄本看起来比其实际抄写年代更早。比如在1983年出版的现代目录中,这部包含柏拉图的绝大多数作品的抄本(抄本编号:布拉格捷克国家图书馆,Prague, National Library , VI Fa 1)被定为12世纪晚期。而在威尔逊教授教授看来,从抄本字体的特征来看,它不会出现在在那么早的时代。首先,字体间隔比所认定的时代的正常字体更加宽大。第二,在某一个位置上,一个不同的抄工的字迹接替了抄写工作,而这位抄工的字体显然与所定较早时代不相匹配。第三,缩写中的某些特征很明显是较晚时代的。这个抄本应该被视作拜占庭复古之风的产物,其时代可以被判定为1280至1330年之间。

布拉格捷克国家图书馆藏抄本VI Fa. 1

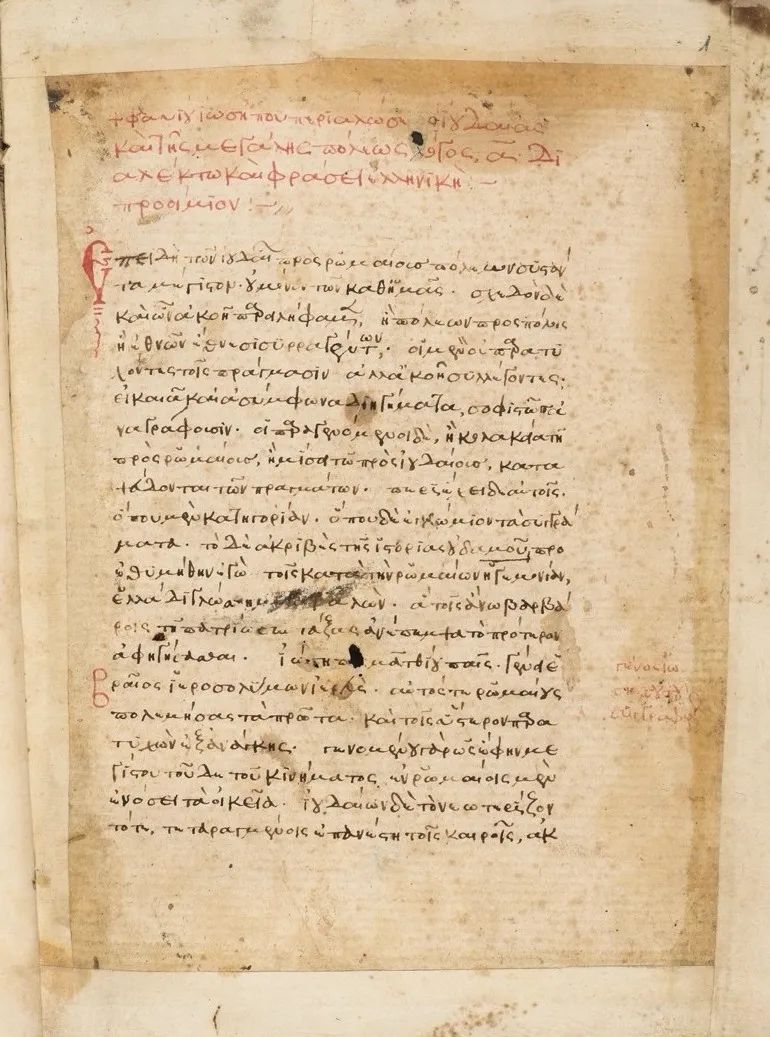

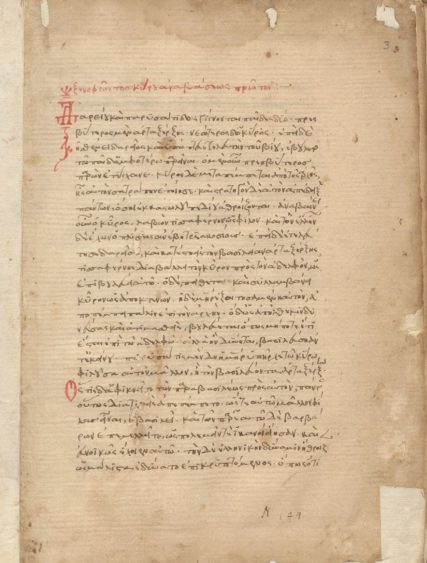

威尔逊教授认为,在某些情况下,古文书学家的一个相对细小的发现有可能对宏大的历史议题的讨论做出贡献。比如在拜占庭帝国的文化生活的讨论上,古文书学的研究有助于重新看待拜占庭帝国统治时期不同地域的文化关系。威尔逊教授指出,在许多并不受到拜占庭皇帝的政治管辖的地区,希腊文化被教会组织与教育体系保存下来,这些独立国家共同构成了拜占庭这个文化共同体。牛津大学博德利图书馆(Bodleian Library)藏有约瑟夫(Josephus)所著《犹太战纪》(Jewish War)(抄本编号:MS Barocci 151)的一部14世纪的抄本。根据抄本水印,可以将抄本的时间划定在1450-1424年之间,同一位抄工还抄写过色诺芬(Xenophon)所著的《远征记》(Anabasis)(米兰安布罗斯图书馆Milan, Biblioteca Ambrosiana A 78 inf.),并在跋款中表明其完成日期在1374年,同时给出了抄写的地点信息,即阿斯特罗斯(Astros),靠近诺普里亚(Nauplia),这是伯罗奔尼撒东海岸的一个小镇。同样的例子在其他研究中亦有发现,这表明拜占庭外省地方的文化生活或许比预想的更加活跃。

牛津大学博德利图书馆藏约瑟夫《犹太战纪》卷首,MS Barocci 151

米兰安布罗斯图书馆藏色诺芬《战纪》卷首,Milan, Biblioteca Ambrosiana A 78 inf.

最后,威尔逊教授指出,古文书学常常被描述成一门辅助学科,“辅助”一词暗示了它只是文献整理者的一个补充技能,而其首要任务是文本校勘(textual criticism)。但是,上述例子已经证明,某些情况下古文书学是极具重要性的,并且对其他领域的研究也具有很高的价值。

与谈环节

现场照片

陈正宏老师从中国古文献学的角度对威尔逊教授的讲座做出了回应,首先,陈老师介绍了中国古籍写本鉴定的基本情况。中国古籍的写本鉴定,主要有分为先秦、中古和明清至民国三阶段,分别以楚简、敦煌遗书与明清稿本抄本批校本的鉴定为代表。其中敦煌遗书时间与地点最为集中,鉴定难度最低,不过因其流散的复杂过程,它的真伪问题也引起过学术界的争论,比如藤枝晃先生就大英图书馆所藏敦煌文书的真实性问题有过质疑。明清写本鉴定量最大,难度最大。对于明清写本的鉴定,比较有效的方式有二,一是根据书法,鉴定名家手迹,二是根据套格纸的颜色及绘制、印染方式。其次,陈老师指出中国古籍版本学中有可以中西比较的内容。中国古籍版本学的中心是版本的鉴定,其中印本尤其是刻本方面,形成了一系列围绕汉字字体断代和判定不同地域的方法。明清及民国仿宋体的流行与威尔逊教授所提到的复古的现象有相似之处。中国写本方面的研究没有像西方古文献学形成系统的方法理论,但也有其值得注意之处,比如馆阁体的鉴定。最后,陈老师对威尔逊教授所指出的古文书学家的一个相对细小的发现有可能对宏大的历史议题的讨论做出贡献的观点表示认同。威尔逊教授就陈老师所提到的敦煌文书的真伪、中国写本的数量以及写本书写墨水的颜色及纸张的选择等问题上进行了回应。

现场照片

苏杰老师补充道,正如威尔逊教授所指出的,古文书学的两个任务是释读写本文字和确定写本的年代、地点。但也正如陈老师所指出的,中国的情形与西方有所不同。一是比如出土的先秦古文字材料,年代、地点基本上是确定的,但释读难度很大,因为相比于西方文字只有二十几个字母,而汉语文字则有数千个不同的汉字。二是中国由于印刷术的使用比西方早几百年,传世古抄本很少,古典文本校勘所依据的主要是雕版印本,而这些古印本是要通过鉴定其年代来判定其在文本校勘中的价值的,这构成版本学的核心内容,也与西方通过鉴定抄本年代以确定其在校勘中的价值的古文书学有相通之处。三是出土的敦煌写本文献与西方中世纪写本时代相当,张涌泉先生在《敦煌写本文献学》中提出,“写本文献学”是一门亟待创立的新学问,相关的学科体系有待完善,而威尔逊教授的报告和他的书《抄工与学者》为我们提供了宝贵参考。

李文丹老师则对威尔逊教授讲座中的具体内容提出,如何将看起来不同的笔迹进行勘同,威尔逊教授在做出解答的同时也指出,同一个人的笔迹几十年之间会发生变化,而时间的紧迫度,笔和纸的状况也都会对抄写的字迹产生影响。李老师结合在中国学习西方古典学不能实地翻阅古抄本的具体情况,提出了电子资源利用的问题。威尔逊教授结合自身研究的经验指出,虽然电子资源已经相当完备,但是实地翻阅古抄本往往能发现很多翻阅电子资源时容易被忽略掉的细节,解决一些电子资源不能解决的问题。

整场报告历时两个多小时,威尔逊教授与中国学者在古文书学的具体操作和利用问题上进行了热烈的交流。