2021年12月29日下午,“北大文研讲座”第241期在北京大学静园二院 208室与线上平台同步举行,主题为“关于西方认知史上一个被忽略的概念中介——解析荷马史诗《奥德赛》里sēma 和sēma eipe的坐标功能”。中国社会科学院外国文学文学研究所研究员陈中梅主讲,北京大学外国语学院东南亚系副教授史阳主持,北京大学东方文学研究中心教授陈岗龙、北京大学哲学系副教授陈斯一评议。本场讲座为“史诗遗产与文明互鉴”系列讲座之一。

讲座伊始,陈中梅老师围绕认知与认知史研究的必要性,结合自身学习、翻译、注释和研究荷马史诗的经验,详细讲解了本次讲座涉及的相关研究背景和概念知识。他的铺垫性解说以宏观视角切入带动微观论证,能帮助我们更好地解析sēma在西方认知史上的标示功能,促使我们理解词语身份的从具体指对到概念化表征的品质升华。

一

陈中梅老师首先介绍了希腊认知史上出现的一次主流思想及其学识立足点从神话到哲学的转变。自1940年德国学者威廉·奈斯特勒发表《从神话到逻格斯:从荷马到智者和苏格拉底希腊思想的自我发展》一书之后,书题中的“from … to …”渐成一种规范化的标准模式,其实际应用也产生出各种变异和延伸表述,影响深远。之后,哲学家卡尔·雅斯贝斯于1949年发表了《历史的起源与目标》,提出著名的“轴心期理论”,从中亦可领略到“从神话到逻格斯”的模式效应。雅斯贝斯认为,轴心期(指公元前8至前2世纪)产生了直至今天仍是我们思考范围的基本范畴,这一时期“希腊贤哲如云”,思想勃发景象与世界其他地区并行不悖。但是,陈中梅老师将目光投向了轴心时代希腊具有的独特性,并对其研究转向史作了进一步解释。法国古希腊思想史家让–皮埃尔·韦尔南,在赞同雅斯贝斯的轴心期理论的同时也强调了希腊的独特性。在他看来,这一时期的希腊文明展示出不同于其他文明的鲜明特点:希腊人开启了“对真理的哲学探索”。陈中梅老师认为,神话与哲学之间既有本质的区别,又有达成通连、顺接和递进的一面。他提及古希腊哲学家塞诺芬尼和赫拉克利特对神话以及荷马的批判;援引戴维·林德伯格和威廉·巴雷特等学者的相关论断说明哲学兴起后神话在希腊主流思想界渐趋式微的态势。同时,陈中梅老师也对巴雷特教授的提法进行了反思,认为西方文化基本结构中二元格局的雏形早在公元前6至前4世纪的古希腊就已经基本形成。希腊神话日后的衰落并没有导致神话本身的消失,神话在基督教及其教义中改头换面,东山再起,实现了自己的华丽转身。

5世纪羊皮纸泥金装饰手抄本Iliad

接下来,陈中梅老师详释了荷马史诗与自然哲学之间存在的显示认知水准递进的过渡阶段,并指出荷马史诗的主体虽系神话,却新旧观念杂陈,内含为历史和哲学提供注重共性、客观性以及探察与实证取向的文本潜质。首先,荷马史诗讲故事,是文学,但也重视人和事物的共性以及由“命运”所体现的客观规律,还在一定程度上着力描写人物以实证方式探索和认知世界,因此必然蕴含催生哲学和科学的文本潜质。他举出多位西方学者的论述以说明荷马认知世界的方式所具有的潜在哲学意蕴,认为确实应该将其纳入哲学史的范畴来考察。他还认为,西方学者谈论荷马史诗的哲学潜质时,往往忽略该史诗所内含的重视探察和求证的维度。需要指出的还有,荷马史诗对人性和人类生活的客观审视也先于哲学,比如通过对特洛伊国王普里阿摩斯和“仇敌”阿基琉斯于酒足饭饱后互相赞慕对方俊美长相的生动描述,诗人成功展示了一种“超然的客观性”以及客观性背后支撑它的思想底蕴和观念基础。其次,陈中梅老师在介绍“荷马观念场”的同时强调了荷马史诗作为古代百科全书所具有的思想启蒙价值。他认为,荷马史诗既积累知识,也对故事作了净化,却无力对海量的知识进行仔细和系统的分辨,致使诗中新旧思想杂陈。比如诗人既相信宙斯和诸神掌控自然,又谈及自然具备某种内在的受规律支配的巨大能量;既肯定巫卜和梦幻的认知有效性,又注重探察和实证对了解事态真相的不可或缺。然而,较之过去的清晰,荷马的模糊有时毋宁说是一种进步。另一方面,史诗诗人的模糊似乎又在期盼一种更高层级上的清晰,等待或者说呼唤苏格拉底的出现。美国古典学家维范特用了“转折点”(a turning point)一语来表示荷马所处的人文位置。荷马站立在新旧时代交替的门槛上,身处一个“革命时期”,并且是这一时期最重要的核心人物。

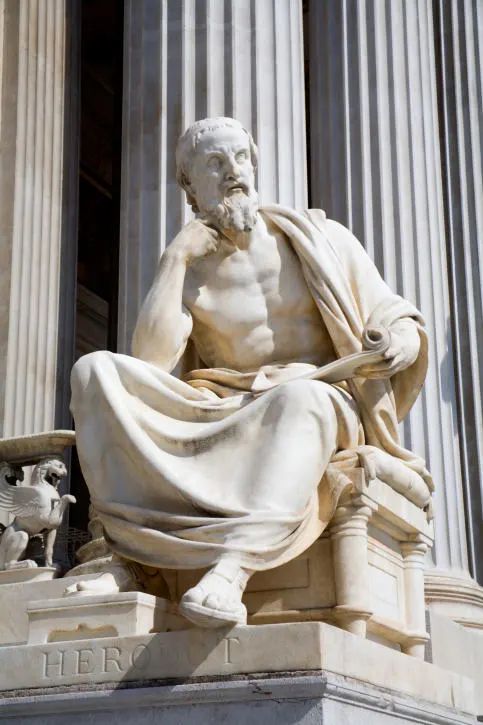

《伊利亚特》

英国诗人Alexander Pope译

为说明这一转向的模糊性和过渡性,陈中梅老师比较了希罗多德的《历史》与荷马史诗在人物塑造、叙事目的等维度上的异同,并认为荷马史诗与《历史》差别显著,奥德修斯作为一位史诗时代的英雄,其认知观必须实现一个质的飞跃,才能达到希罗多德和泰勒斯的水准。探寻事物真相的坦诚愿望,只有在总体上摆脱神话意识的干扰,经过理论思维的淬炼后,才可能上升为科学探索的自觉。荷马史诗对后世希腊文学的影响极大,并在赫西俄德、品达和雅典剧作家那里结出了丰硕的智性果实。赫西俄德的作品在神话与形而上学之间建立了一种真正的过渡形式(沃格林的观点),《神谱》代表了这样一种以思辨意图来探究奥林波斯神话的萌芽。此后,更有一些哲学家的“先辈们”的言论,具备了“宗教神秘性和哲理教义的双重特征”(韦尔南语)。陈中梅老师认同“在早期希腊思想中两种思想类型之间的界限尚未清楚明确,而是模糊的、摇摆不定的”,因此它是一种“准理性”思维的提法。沿着这种“准理性”的思路继续精进,早期哲学家们尝试借助科学的方法提供支持论点的依据,比如泰勒斯主张“水”的本原地位,阿那克西曼德设想这一地位应该属于“无限”等。相比自然哲学家们,苏格拉底则把哲学“从天上带回人间”(西塞罗语),着力于寻找行为的知识基础,其探讨道德观念之知识背景的做法,极大地发展了传统的知识论,也为公元前6至前4世纪希腊思想“from mythos to logos”的转向提供了一个有说服力的证明。

左图为希罗多德(公元前480年-公元前425年)

著有《历史》,被誉为“历史之父”)

右图为赫西俄德(公元前730年-公元前700年)

著有《神谱》

哲学的兴起标志着希腊乃至西方文化二元基本结构的大致形成。陈中梅老师在谈及哲学兴起的原因时,将近当代西方学者众说纷纭的观点择要归纳如下:一,突发论。约翰·伯奈特认为,希腊哲学的产生与神话无关,是一个叹为观止的人文奇迹。哲学理性没有铺垫,也没有警示地与神话断然决裂,它使人们眼前为之一亮,就像盲人突然看见了光明;二,渐进说。弗朗西斯·康福德指出,最初的哲学在思路和叙事结构方面更接近于神话,而非推崇观察与实验的科学理论。它用一套世俗化的术语和更抽象、条理性更强的方式,巧妙移植了神话和宗教已经确立起来的世界观;三,“城邦的产物”。韦尔南倾向于赞同康福德的研究。他认为,城邦政制的构建使得法治取代国王的专制,言论自由取代政治上的高压,公民个人能力得到伸张,成为社会与学术进步的助推器,促成了观点的多元和思想的繁荣。韦尔南区分了米利都哲学家的物理学和后来出现的南意大利埃利亚学派创始人巴门尼德的“纯粹的抽象”,并称前者的特点是“实证思维”,而后者的特点是体现纯粹智力观念的“抽象思维”,“它的性质只由自己确定,这就是理性思维的本原,logos(理性自身)就是其表现形式”。

韦尔南教授的此番论述极具启发性,其实是在以一种不为他本人所意识到的方式促使我们联想到sēma与logos的区别和分工或可产生某种广延效应,这种效应可以被应用至定位哲学内部智识过程的递进,为有条理地解析希腊哲学的发展进程提供坐标。韦尔南先生无意中以自己的方式,间接然而却是精彩演绎了sēma在希腊哲学史上的标示功能。为帮助理解希腊哲学思潮发端的重要意义,陈中梅老师援引了英国哲学家格思里(W. K. C. Guthrie)的观点,后者认为希腊人的高明之处,在于把科学带出了实用的层面,使其摆脱就事论事的纠缠,接受理论的精炼。古典时期的希腊人熟悉logon didonai,这一短语的指义之一便是:“将零星的证据,即把可资证明的事实收集起来”。公元前5世纪,古老的神话因哲学的兴起而受到“虚构”、“谎言”和“非理性”的指责,逐渐变得名声不佳。理性(rationality)指要求提供合理的解释,即logon didonai,这在那个提倡用新的方法进行探索的时代已经成为一个标志或一句“口令”。

二

结合理性时代提出的实证要求,在讲座的第二部分,陈中梅老师着重讲解了荷马史诗《奥德赛》里sēma 和sēma eipe的坐标功能。首先,他对sēma(塞玛)概念进行了解读,sēma的主导含义为“标记”或“记号”。sēma可指神致的“兆示”(《伊利亚特》2.308),亦可指认路的“标志”(10.466)和表明认知正确性的证明(《奥德赛》23.202)。sēma还是荷马史诗里最接近于意指“文字”的词汇(细察《伊利亚特》6.168、176、178;比较7.189)。该词在两部史诗里都有大量见例,其所在的诗行不仅以大致相似的方式出现在同一部史诗里(《奥德赛》11.126,23.273),而且还以完全相同的方式出现在两部史诗里(《伊利亚特》23.326,《奥德赛》11.126)。其次,结合史诗的文本和人物行为,陈中梅老师进一步解释了《伊利亚特》和《奥德赛》里人物所体现的不同的认知水准。《伊利亚特》里的英雄们几乎都是探察的门外汉,比如阿伽门农唐突试探,弄巧成拙;阿基琉斯指派帕特罗克洛斯外出打听消息,但事后却都对“消息”本身不管不问;奈斯托耳做事虎头蛇尾,郑重其事地派遣奥德修斯和狄俄墨得斯夜探敌营,但当后者回来后,这位睿智的老人却像所有在场的阿开亚首领们一样,对探察的结果毫不关心,仿佛根本就没有出现过之前的一幕。对于他们,“探察”似乎是一个新鲜事物,可以尝试,但不必在意结果。而《奥德赛》恰是一部探察史诗,各种形式的辨认和探察几乎贯穿始终。较之《伊利亚特》,《奥德赛》里人物的质疑心理得到增强,求证意识大幅度提高,探察的手段亦有了明显的优化。文本类型的不同固然是一个原因,但相信《伊利亚特》的作者不会为了显示人物的英雄气概而故意调低他们的探察水准。

《奥德赛》,苏格兰罗素•弗林特绘本

1936年

在《奥德赛》里,奥德修斯既探察家中的仆人,也探察自己的亲人,细致观察前者的善恶程度,以及后者对待自己的亲情是否依旧深沉。与之并行展开的,是一条更为重要的展示探察与发现的线索,即忒勒马科斯、欧迈俄斯、欧鲁克蕾娅、裴奈罗佩和莱耳忒斯等人物,如何通过不同的方式达成了对以老乞丐面貌出现的奥德修斯真实身份的发现。 在《诗学》里,亚里士多德对“发现”的评析很有见地,但也可能存在稍显生硬,忽略诗人本意和脱离文本现实需求的弊端。通过对方主动出示证据达成的发现,也许会比人物于不经意中获取的发现“缺少艺术性”,但场境的因素也很重要,诗人不宜也不会为了一味追求“艺术性”而让置身紧要关头中的人物节外生枝,在发现上浪费时间。陈中梅老师强调,在《奥德赛》里,探询与发现不仅是一种求知行为,而且还明显具备某种道德内涵。绝大多数求婚人直到临死前才知道奥德修斯已经回返,而作为求婚人首领之一的安提努斯,更是至死都没能弄明白这一点。比较苏格拉底的告诫“美德即知识”会发现,随着时间的推移,希腊哲人的道德哲学思想在不断切磋中变得更加精细和缜密。亚里士多德认为,美德(aretē,复数aretai)分两种,一种是智性美德,另一种是伦理美德,由此不仅肯定了知识的德性背景,而且将知识(或智德)与伦理(或道德)区隔开来。在亚里士多德看来,知识和美德都是“德”,都是人或为人的(依据该词的本义来理解)“佳好”或“精湛”。

在《诗学》里,亚里士多德对“发现”的评析很有见地,但也可能存在稍显生硬,忽略诗人本意和脱离文本现实需求的弊端。通过对方主动出示证据达成的发现,也许会比人物于不经意中获取的发现“缺少艺术性”,但场境的因素也很重要,诗人不宜也不会为了一味追求“艺术性”而让置身紧要关头中的人物节外生枝,在发现上浪费时间。陈中梅老师强调,在《奥德赛》里,探询与发现不仅是一种求知行为,而且还明显具备某种道德内涵。绝大多数求婚人直到临死前才知道奥德修斯已经回返,而作为求婚人首领之一的安提努斯,更是至死都没能弄明白这一点。比较苏格拉底的告诫“美德即知识”会发现,随着时间的推移,希腊哲人的道德哲学思想在不断切磋中变得更加精细和缜密。亚里士多德认为,美德(aretē,复数aretai)分两种,一种是智性美德,另一种是伦理美德,由此不仅肯定了知识的德性背景,而且将知识(或智德)与伦理(或道德)区隔开来。在亚里士多德看来,知识和美德都是“德”,都是人或为人的(依据该词的本义来理解)“佳好”或“精湛”。

探察会导致发现,而发现的依凭是证据(sēma,复数sēmata),这回应了上文所示背景知识中提到的logon didonai。陈中梅老师举出实例,比如《奥德赛》23.104—230里裴奈罗佩对丈夫奥德修斯的身份验证,24.307—348里莱耳忒斯对儿子奥德修斯真实身份的确认,以及23.226—230所示裴奈罗佩对奥德修斯的放心相认和相认的理由:nun d’, epei ēdē sēmat’ ariphradea katelexas eunēs hēmeterēs(But now, since thou hast told the clear tokens of our bed)。从这些例证中可以看出,尽管史诗思想中新旧观念并存,但人物的宗教感却并没有妨碍注重观察和细致求证的时代品质的醒目展示。裴奈罗佩爱听故事,相信巫卜,容易被对方声情并茂的叙事所感化,但也知道如何妥善区分情感和理智,表现出很强的实证意识。在关键的时候,她甚至显得比奥德修斯更为冷静,审时度势,顺水推舟,娴熟运用高超的探察技巧,欲擒故纵,引而不发地致使对方主动招供,和盘托出了那张自制睡床的机密(sēmata)。像裴奈罗佩一样,老英雄莱耳忒斯显然已初步掌握有助于进行演绎推理的认知技巧。在《奥德赛》24.329里,面对已经自报家门的儿子奥德修斯,莱耳忒斯展示了强烈的索证意识,要求对方自我证明,当面出示证据,喊出了那个时代的强音:sēma ti moi nun eipe ariphrades(现在告诉我某个明确的标记)。 24.329出现在《奥德赛》最后一卷中间偏后的位置,仿佛是对作品高调倡导的人物求证意识和行为的概念总结。面对已经明确自表身份的奥德修斯,莱耳忒斯仍然坚持要他出示证据(而奥德修斯给出的证据不仅有腿上的伤疤,而且还有需要凭借推理得出的“隐证”),其行为代表了史诗人物疑证和索证努力的顶点。我们知道,莱耳忒斯乃伊萨卡前任国王,身份厚重,地位显赫,加之年龄上的长辈优势,由他来承担上述“概念总结”和“代表”的历史使命,应该说是一个再好不过的选择。沿着莱耳忒斯家族开辟的道路,希腊人在追求实证的道路上不断精进,步步为营。

24.329出现在《奥德赛》最后一卷中间偏后的位置,仿佛是对作品高调倡导的人物求证意识和行为的概念总结。面对已经明确自表身份的奥德修斯,莱耳忒斯仍然坚持要他出示证据(而奥德修斯给出的证据不仅有腿上的伤疤,而且还有需要凭借推理得出的“隐证”),其行为代表了史诗人物疑证和索证努力的顶点。我们知道,莱耳忒斯乃伊萨卡前任国王,身份厚重,地位显赫,加之年龄上的长辈优势,由他来承担上述“概念总结”和“代表”的历史使命,应该说是一个再好不过的选择。沿着莱耳忒斯家族开辟的道路,希腊人在追求实证的道路上不断精进,步步为营。

陈中梅老师认为,后世自然哲学家和历史学家在学理上延续了他们的思路,把探察和实证的触角分别引入自然研究和人类社会探索的领域,从而缓慢促成了希腊学观的范式转变,牢固确立了逻格斯在思想界的主导地位。但是,史诗语境中的sēma尽管受到青睐,却并非“完证”。莱耳忒斯不曾想过,提供证据的一方完全有可能从别人口中听知所需的信息。此外,sēma只是通过实物和话语提供证据或证明,而不是针对某个学术、理论或重大政策问题,借助逻辑严密的言辞做出周详的理性陈述,因此和logos相比,sēma在理性的“纯”度上还存在着一定的差距。从sēma到logos,从sēma eipe 到logon didonai,从面向通常缺少追问和疑证意识的史诗人物提供证据,到直面具备更多怀疑态度和更强批判精神的公众提供理性的解释,希腊认知史的递进图谱由此直观和比较明晰地展示在我们的面前。信证的程度级差体现不同时期国民素质和智识水准的高低,反映时代和生存环境的变化。较之“前哲学”时代的史诗人物,“后哲学”时代的公众会对“证据”和“证明”提出更高的要求。

陈中梅老师指出,塞玛并非只是一个指对具体事项的“标记”、“记号”或“证据”的普通词语,它还是一个有能力接受从具体指对到表征化词品升华的符号,一个有待于顺理成章地接受呼唤并可望得到学界认可、能够在希腊乃至西方认知史上展示定位功能的坐标。研究西方认知史和思想史的发展进程需要有这样一个符号或坐标。西方学者其实是有类似的“呼唤”意识的,他们所说的“经验地基”、“准理性的”观点和“有意义的前奏”等,都可以证明这一点,只是他们没有想到可以寻找,事实上也未能找到一个贴切的词语将他们的思想更精准也更有条理地表达出来。学界人士似应达成某种共识,他们的学术工具箱里应该有一个定位那一时期希腊认知史发展阶段的坐标。爱德华·策勒尔在《古希腊哲学史纲》一书中说到,荷马史诗的调子“如此感人,继续在响着”:“就在英雄史诗及其神奇故事的表面之下,逻格斯开始萌动,接着很快就变得大胆,并抬起头来。”策勒尔所说的“逻格斯”不具备实指的意义,它的作用是象征性的,其符号功能实际上等同于塞玛,并因此可以由塞玛来代替。象征可以脱离具体的词义,但更合宜的做法似乎应该是,为了避免引起混乱,象征最好能以具体的词义作为依托。上文说过,荷马史诗里的logos作“话语”解,不含“理性”之义。如同海德格尔等人一样,策勒尔教授在自己的叙事体系中有时似乎过度开发了logos的潜能,区别在于前者经常会在需用mythos的时候让logos勉为其难,而后者则是在本该使用sēma的语境中,屈从于西方学界通行的叙事惯性,稍显不甚恰切地强行征用了logos。试想如果塞玛的符号功能在策勒尔生活的年代已经得到开显,情况将会发生怎样的变化。

陈中梅老师

二

讲座最后,陈中梅老师总结了塞玛及其观念史意义。塞玛(sēma)是Mylo(米罗)中潜在“尚理”气质的初朴展示,是逻格斯精神在其自身表义范畴内尚未找到原词表述之前的初始载体,其坐标位置当在作为两个元概念的秘索思(Mythos)与逻格斯(Logos)之间。在荷马史诗里,从字面上体现并见证史诗人物观察和求证意识的词汇是sēma,而非logos。塞玛出自秘索思,却又对接逻格斯,一头粘连英雄史诗的古老,另一头却衔接新兴的实证和科学理性,身份独特,地位重要,是连贯展示希腊思想和认知史发展进程的概念中介。希腊思想的主流表现样式从神话到理性(from myth to reason)的转变不是突发和一蹴而就的,过程中应该也必定会有一个过渡阶段。这一过渡阶段并非如许多西方学者所认定的那样开始于荷马时代之后,而是以较为初朴的方式开启于荷马史诗之中。塞玛的发现为这一渐进转变提供了一个标志,从而不仅使上述演进看起来更显合理,也在国内外同行的研究和论述之外,为它总体上的立论可信度提供了一个较为有力的学理支持。西方学者熟悉logon didonai,了解它的定位功能,却似乎不曾设想在此之前已经出现过另一个“口令”,不曾想到经过必要的提炼和符号化处理,同样出自古代典籍的sēma eipe也能发挥类似的定位作用,能够从前点上与logon didonai形成合理的对接。我们的研究为logon didonai找到了它的侧重于探察与实证的既符合学理旨归,也吻合经验判断和文本事实的史诗开显。作为两个具备重要坐标功能的短语,sēma eipe和logon didonai一前一后,遥相呼应,标志着希腊人认知意识的逐步增强,展示了希腊认知史由前者向后者缓慢递进的发展轨迹。

评议环节

线下会议现场

接下来,讲座进入评议阶段。陈斯一老师在肯定陈中梅老师认识史切入视角的同时,对荷马史诗作为文学文本的科学潜力提出了几点疑惑,首先,他认为荷马史诗作为文学创作的经典文本,存在着与哲学研究、史学研究截然不同的参考潜力,史诗作为文学样本,其内容的实证性是否能够印证当时古希腊哲学思想的过渡有待考量;其次,同时期哲学思想的比较中,当然可以将荷马史诗作为研究对象,来近一步印证当时的思维转变,但其可比性仍需努力寻找更多的前提加以说明,进而建筑相同话语范畴内的对话平台;最后,他认为荷马史诗的内容和诗人道德思想还是在诗文中存在着一致性的。正因这样一致性的存在,该史诗才能在较大的范围内和较久的历史进程中实现经典化,勾起人们的认同感。陈中梅老师对陈斯一的评议作出回应,认为在进行比较的时候,我们确实应该更加注意比较的平台和方法,因此韦尔南的观点至今也是存疑的,但当我们面对荷马史诗的丰富思想内涵时仍旧不能放弃其作为古希腊思想发展的一面“镜子”,忽略其中切实可感的研究价值潜力,将其排除在哲学思想发展史之外避而不谈。

陈岗龙老师认为,陈中梅不仅详细地梳理了荷马史诗思想认知史、研究史,还作为荷马史诗、《诗学》经典的权威译注者、研究者推动了“史诗遗产与文明互鉴”系列讲座中不同背景史诗研究跨学科、跨地域对话的无限可能。其中的启发性在于三个方面,第一,陈中梅把希腊政治史、思想史等维度的大背景、大框架清晰地梳理了出来,把荷马史诗放在希腊哲学和认知史的语境下面去讨论,意义重大;第二,从史诗研究的角度,陈中梅的讲座涉及神话时代到人的时代的思想过度,链接哲学思想和认识史思想,关注了诸多史诗文本细微之处的宏大观念性问题,见微知著;第三,陈中梅的视角从文学故事的情节内核上升至哲学思想的提炼过程,不仅启发我们在进行史诗文本研究的同时更多地思考认同背后的思维转变轨迹,还使我们在对比中反思民间文学、民俗学、史诗学的传统研究对象,以实现真正的学科沟通和对话、了解史诗文本所具有的经典文本价值、创新思辨价值和认知史价值。

史阳老师认为,陈中梅清晰地展现了史诗文本具有的“文学传统+哲学思辨”的模式,启发了我们进一步思考不同地域中文化思想发源的文学经验基础,更启发我们关注史诗文本很强的内在逻辑和不同体裁文学所特有的创编机制,就这一点来说,陈中梅的成果不论是从文学研究还是哲学思想史研究上都具有突出的参考价值。