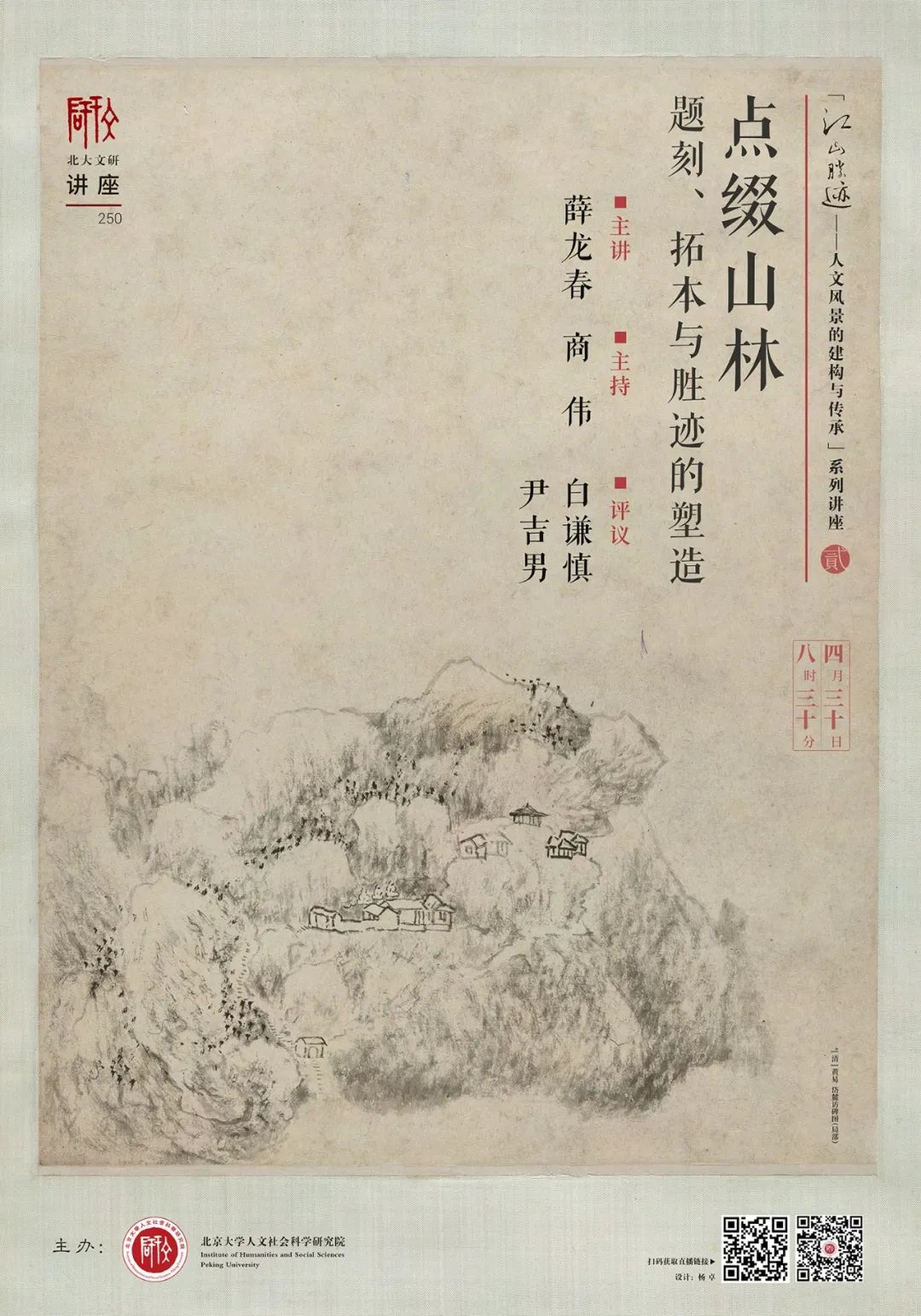

2022年4月30日上午,“北大文研讲座”第250期在线举行,主题为“点缀山林——题刻、拓本与胜迹的塑造”。浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春主讲,美国哥伦比亚大学东亚语言与文化系教授商伟主持,浙江大学艺术与考古学院教授白谦慎、中央美术学院教授尹吉男评议。本次讲座为“江山胜迹——人文风景的建构与传承”系列活动之一。

商伟老师在《题写名胜》一书中谈到,胜迹不仅是物质的存在,也是书写的产物,一处地点总是通过书写来指认、命名、界定和描写呈现,并因此而成其为名胜。在此活动过程当中,文字从一开始就构成了跨越时空的物质媒介,与毛笔的书写、版刻、拓印等技术手段密不可分。薛龙春老师以此为引,指出就广义的书写而言,胜迹所关联的历史、文学、宗教甚至神话、民俗都至关重要,但最终既体现“文”而又显现为“迹”的,无疑是具有物质性的题刻尤其是摩崖石刻最值得关注。

对于胜迹而言,题刻不仅具有指认的作用,对其塑造也有一定的意义。但即便如此,他认为山林中的文字书写,仍旧是一种点缀。明代中后期,商旅活动中滋生的旅游风气带动地方风景的生产与图像化,各地都有大量的八景、十景、十二景、二十景、四十景、四十八景图,这种图像化也体现在其时出版的地方志中。差不多同时,山东地区的北朝摩崖刻石也开始为更多旅行者所关注,尽管宋人就已经注意到泰山经石峪金刚经,并留下题名,但文人的到访与题刻在嘉靖、隆庆以来明显增多。基于此,薛龙春老师分“文字与山林”、“观览与阅读”两个部分展开讲述。

文字与山林

泰山上有2500多处题刻,在巫鸿先生看来,它如同一座历史堆积起来的纪念碑,游客沿着题铭攀登而上,仿佛是在一步步踏寻岁月的痕迹,深入历史。但晚明的张岱却对这些题刻十分反感,指斥其“处处可厌”,“无一字堪入眼”。反而是岱顶的无字碑,让他最感清奇。薛龙春老师指出,明、清两代文人对山水的观看及山水中文字的理解有较大差异。明代文士往往通过选择什么样的时机游山玩水(比如夜晚、冬日),来将自己与普通游人区别开来;而清代乾嘉以后,随着金石成为时尚,寻访碑刻遂成为文人旅游的重点,看不看碑成为新的区隔线。清中叶以后的登岱图及其题诗之中常见碑刻的内容,就是一个显见的例证。

《岱麓访碑图册·开元磨崖碑》

[清] 黄易 绘

故宫博物院藏

薛龙春老师接着指出,与一般的碑刻相比,摩崖的特点在于不可移动,因而是真正嵌入自然山水之中的文字,与名胜的关系更为密切。正如白谦慎老师所说,摩崖与特定的历史时间和地理空间联系,从而成为一个地区的历史文化遗产。

关于摩崖的研究,薛龙春老师首先介绍了两位西方汉学家的研究旨趣,他们都运用了地理景观学的方法,将摩崖理解为景观的设计。

其中一位是哥伦比亚大学的韩文彬教授。在他看来,摩崖或摩崖群形成了一个新的意义空间,摩崖以书写文字为媒介,将地理地貌信息转化为包含有文学、意识形态和宗教意义的风景,实现了从空间到地点的转型(transformation of space into place)。他自称所关心的不仅是语义内容与书法形式的意义,更是题刻如何通过所在地点与自然环境发生互动。例如,他注意到唐玄宗《纪泰山铭》位置醒目,朝南,面积、字径较大,文字在刻制之后被涂成金色,在阳光的照射下,以形成3D光影效果,他认为唐玄宗利用石刻这一公共性媒介来宣扬统治的合法性。又如在对山东邹城铁山摩崖的阐释中,他认为佛经文字的刻写使这些地理位置变得神圣,《石颂》中“瑕丘东南,大岗山南岭之阳,前观邾峄峨峨,……却瞻岱岩巍巍”的句子,将铁山比拟于秦始皇封禅的峄山、泰山,显示了地理位置极强的选择性;而巨大刻石形成的视觉感受则好比无边的佛法奥义,其中渗透着“广大”的概念与宗教宇宙观,驱使着人们“往大处思考”。

唐玄宗《纪泰山铭》

唐开元十三年(725)

泰山大观峰

另一位汉学家雷德侯教授似乎走得更远,他同样致力于解读摩崖与其周边环境、石刻所构成的意义空间。在对岗山石刻的研究中,他将岗山命名为“佛陀说法之山”,重点关注刻有经文的石头位置及其内容,强调刻经活动让岗山变成了一座新的摩罗耶山。他还将岗山刻经类比为基督受难之路:由于大多数信徒不能去耶路撒冷,在欧洲各地出现了替代性的复制品——基督主题公园,在路线设计上,也同样有14个站点。从此角度看,岗山刻经也是将印度楞伽城这一场所置换到了岗山。在另一项研究中,雷德侯将泰山经石峪《金刚经》及其周边的名人题刻理解为“从佛教道场到文人场所”的转换。在他看来,明人在《金刚经》边上刊刻《大学》,万恭在此地建高山流水亭,李邦珍题刻“经正”,都显示了后世文人意欲排斥佛教的某种竞争。

然而,沿着两位学者的启发继续思考,薛龙春老师对上述一些说法产生了怀疑,比如,韩文彬引以为证据的《纪泰山铭》中“磨石壁,刻金记”,用以说明文字被涂成金色代表了皇权,但“金记”只是道书的代称,与金色无关,摩崖文字的着色很可能只是晚近吸引游客的行为;又如,岗山刻经每块石头的位置是否经过挑选与设计?一千多年来,石头是不是还在原先的位置上?如果不是,“环形坛场”的说法难以证实。在他看来,中国的金石学同样关注摩崖的物质性,但着力点与西方汉学大不一样。比如,为什么岗山摩崖的保存状况比铁山、葛山、泰山经石峪要好?要回答这个问题,首先要认识到不同于树碑须严格选石,摩崖是就地取材(甚至是因陋就简),因而石头的质地、面积、打磨、技术、书刻成本等等都需要纳入考虑。如铁山摩崖、葛山摩崖,位置都不高,经石峪《金刚经》,其选址不到泰山半山腰,它们都位于平缓的石砰,且未经细致打磨,很可能当时也未经书丹,只是勾勒了点画的轮廓,这些都是为了节省成本。经石峪的上方甚至是一个瀑布的出口,水流长年浸漫经文。康有为称它们为北朝刻石中“圆笔”的代表,也没有注意到时间所带来的变化,以及大自然对文字样态的塑造。相反,岗山因石头大多直立,故剥蚀最少,便成了“方笔”的代表。这种研究取径更加关注题刻文字及书写形式本身,以及在时间中所产生的种种变化,而不仅是其与环境的对话。换句话说,对于摩崖,我们不能仅从视觉观看的角度来讨论,整体环境景观的研究立场有其弊端。

北周,岗山摩崖石刻,山东邹城

(点击图片,查看文章“今天我们为什么要访碑?27位学者一周走访山东两汉北朝碑刻的实录”)

一方面,文字的题写借助于政治、宗教、文学、书法,参与塑造了人文风景,但题刻与山林的关系是从属的,嵌入的,拓展的,不处于任何强势的对话地位。另一方面,有些文字相当于山水画中的题跋,比如万恭的高山流水,但题跋亦不能争夺本幅的地位。1797年春,黄易访碑岱麓,他在日记中并非仅仅关心碑刻,也关心“奇观”,一会儿看自然风光,一会儿看石刻,这种交替观看的模式说明,在中国人眼中,山水与金石是一种互相提示的关系,诚如聂鈫在《泰山道里记》中所称:“山水从金石中见,金石自山水中来。”

观览与阅读

随后,讲座进入第二部分“观览与阅读”。薛龙春老师首先指出,就名胜与题刻的关系而言,题刻是联系历史的唯一物质性的存在。乾嘉以后,古碑上发现一个字乃至一个笔画都会让学者们感到兴奋。钱大昕题何元锡《涤碑图》中所说的“能于没字中寻字,始信今人胜昔人”,以及翁方纲对辨出《郭有道碑》中一字半画的执着,都反映了乾嘉时期文化精英们的认识。韩文彬在他的著作中批评清代金石学研究只关注拓本,而非石刻的物理环境及其物质性。但在薛龙春老师看来,正是清代文人的不断寻访与发现,题刻以及题刻的衍生物——拓本、访碑图等,共同构建了摩崖空间的意义。在此意义上,可以说金石学塑造了新的名胜。

与其他塑造名胜的媒介有所区别的是,题刻作为一种古代的文字遗迹,不仅需要观览,更需要阅读。无论是考证性还是鉴赏性的阅读,都涉及一个字乃至一个笔画的考释与辨识,而这显然无法当场完成,并且离不开拓本的仔细比勘。为此,就需要制作拓本,尤其是精拓本。研究者已经指出,拓本具有“即时即地性”(即原真性),故而不同于机械复制,这种手工复制品相对原作而言也具有权威性。作为“胜迹”的复制品或替代品,拓本进入研究与收藏领域,使得人们对风景不止于历史的沉思与文学的想象。比如黄易在1786年发现武梁祠后,就制作了大量不同类型的拓本。这些拓本的制作与流传将观看风景转换为阅读风景,促进了紫云山风景的形成,并进一步强化了名胜的人文意味。同时,拓本还提供给无法亲临现场的游客一个游览的机会,如翁方纲就曾借观黄易《嵩阙》拓本,悬之斋中,“日日与坐客谛观,咸谓如游嵩山”。薛龙春老师进一步阐明,拓本是一种兼具文本性与物质性的媒介。由碑刻到拓本,再到释文、图像化,最后进入金石志,摩崖题刻不断经典化,从而也提升了风景的内涵与知名度。因此有时即使碑没有了,只要拓片在,那个景点也就还在。

武梁祠画像拓本(局部)

[清] 黄易 鉴藏

故宫博物院藏

除了拓本,对风景的阅读还包括访碑行踪的视觉记录——访碑图。以黄易为伊秉绶所作“少室石阙”为例,翁方纲认为画中三人,手持拓纸者为自己,寻诗的二客则是黄易与伊秉绶。由此,访碑人成为了风景的一部分,这些诉诸视觉的图画将观众引入了一个个具体的风景,不管该风景是真实的还是虚构的。在看画的过程中,观众仿佛与访碑者一道崎岖于碑石之间。此外,有些访碑图并非黄易亲临其地所画,但也被认为是他的自我写真与形象投射。对此,曾蓝莹认为黄易此举是利用绘画,让远离山东的友人以文学想象的方式参与碑刻的发现。薛龙春老师则更进一步提出,通过阅读与题跋这些画作,黄易的友人也参与了人文风景的塑造。

《嵩洛访碑图册·少室石阙》

[清] 黄易 绘

故宫博物院藏

他接着谈到,拓本与绘画对清代知识阶层视觉旨趣的塑造影响甚大,它们的流行表明,自清代中叶以来,学者的游览重点已由自然风光转移到文字,古代的文字本身就成为了景观。从此,游览山川时对金石文字的兴趣与关注与否,成为了区分旅游人群的新指标,而这也在一定程度上启发了近代的旅游开发者。比如黄宾虹作《黄山析览》八篇,其中就有寻访黄山碑刻的内容,江振华则在他的点拨下开发黄山旅游;黄宾虹的另一位友人蒋希召是雁荡山旅游开发的先行者,生平经营雁荡山甚力,不少山中閟区及荒碑冷碣赖之得以发见。事实上,乾嘉以来金石在地方志中得到特别的关注,使得此时胜迹的文本化与文本化的胜迹,不仅体现于诗中,也体现于方志中对金石的记录与描述。与拓本一样,人们可以根据金石志的描述以当卧游,无异于自己“芒鞋竹杖,登陟五千仞间”。

最后,薛龙春老师为本场讲座作结,将讲座内容概括为三个要点。第一,由于摩崖题刻是就地取材,其意义须从功能、成本、技术以及最终的形式中探求,同时要引入时间变化的视野,从今天所见的状况来讨论摩崖与环境的对话,立论有时会出现弊端。第二,文字的辨识与推求使得观览风景转换为阅读风景,这是一种独特的塑造名胜的方式,拓本在其中起重要作用。第三,金石学的兴起塑造了一些新的名胜。但与文学、宗教、民俗等相比,摩崖题刻对胜迹的塑造仍是一种附属性的“点缀”。虽是一种点缀,却又不可替代。

评议环节

线上讲座现场

接下来,白谦慎老师进行评议。他首先评介了本场讲座的主要观点,然后结合自身研究,介绍晚清时期的名山与吴大澂的相关书画印。同光时期的吴大澂是一位既深受黄易影响,又想与其争锋的“迟到者”。他对未能如愿购得黄易《嵩洛访碑图》耿耿于怀,将其仔细临摹一遍;后又发愿画出一套自己的访碑图来与之抗衡,并创作了一系列与名山相关的书画印。他在大清帝国广袤领土上的壮游主要与其宦游相联系;而作为政府官员,其宦游又和大清帝国所面临的国际环境、当时的地缘政治相关。因而,吴大澂的名山之游具有同光时代“千年未有之大变局”的特殊政治背景。他登临泰山之后所集的对联就有着强烈的政治意涵,折射出身为官员的雄心壮志与对世界的认识。

其后,白谦慎老师引导大家回到胜迹,指出吴大澂的泰山摩崖用秦代以前的大篆刻写,很有特色,但刻石的传播范围依然相当有限,如果不做成拓片,它和绘画、印章一样流传不远。因此,吴大澂与名山相关的书画印能传播多远,有多大的关注度,和他本人的名声有关。也就是说,吴大澂书画中的“名胜”与他的“名声”,与他个人的历史定位、政治成就相挂钩。由于他在1895年战败罢官,政治生命以失败告终,今天的泰山登临者也就很少有人知道吴大澂是谁,吴大澂的刻石也就成了一个点缀山林的文字遗迹。

泰山的吴大澂刻石

所刻内容为杜甫《望岳》

白谦慎老师提供

随后,尹吉男老师进行评议。从知识生成的角度看,作为整体的风景并非一种设计景观,而是许多分裂的局部的累积和叠加,所谓“名碑”的概念也有一个知识生成的历史过程。在此过程中,胜迹的功能可能发生极大的变化。比如许多名楼在早期都是用于观察的军事设施,到了宋代才普遍变成一个文人可以随意游历、欣赏、交流的场域。此外,尹吉男老师最近正在关注以“三杨”为代表的明代江西文官集团的视觉经验问题。在碑刻的观览与阅读方面,墨迹本、阁帖、碑拓三者似乎根据重视程度的不同,由高到低地形成了等级关系。尹吉男老师也提示我们,现在的学者往往从各个专业角度,对一个立体的胜景进行切割式的观察,而忽略了整体的语境。比如他注意到,17世纪的荷兰艺术大师们正是在三次英荷大海战的隆隆炮声中作画的。因此,绘画、书法与山水、风景并非单纯的并置关系,而是共同构成一个复杂语境,其中既有大的政治叙事,也有小的个人叙事。

讲座结尾,薛龙春老师简要作了回应。他再次强调,我们了解一件碑刻与摩崖,主要意义还是在碑刻与摩崖本身,而不在其与特定环境的关系。特别是摩崖,位置的变更并不影响我们对其文本与风格的理解。他也指出,面对石刻,目前的艺术史领域越来越缺乏文本细读的能力,今后的研究还是要回到情境本身,特别是回到某种艺术样式被生产、制作、消费的情境本身。