2018年5月21日下午,北大文研讲座第八十一期第四场在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“启蒙运动的黑暗面:世界主义与内战”。文研院特邀教授、哈佛大学历史系劳埃德•布兰克费恩讲座教授大卫•阿米蒂奇(David Armitage)主讲,北京大学政府管理学院教授李强主持。

讲座伊始,阿米蒂奇教授指出,对于21世纪初来说,康德的《永久和平论》(1795)或许是启蒙时期世界主义的标志性文本。康德的论著凭借其普遍主义、对掠夺性民族主义的厌恶以及对全球正义的锚定,已成为当代世界主义思想家的基石。康德论证说,在“世界公民权利”的政权下,永久和平的目标最终能够实现。他在早前的论证中承认,并不清楚永久和平是“一般性地适用所有人类,或者是特别地适用于国家元首,他们永远不会停止战争,或者只是为做着甜蜜梦想的哲学家准备的”。对此,阿米蒂奇教授认为,康德或已想象出和平的可能性,但他本人不是和平主义者。他的世界主义观念是渐进的和发展的,根本上也是冲突性的(conflictual)。世界主义的发动机是“非社会的社会性”(unsocial sociability),迫使人们即便经历了破坏性的竞争形式也要寻求和平。康德文章的标题源自一个酒馆中对墓地的讽刺性描绘:唯一真正的永久和平或许是坟墓的平静。康德的世界主义目标可能是个人之间和国家之间的宁静,但通往和平的道路仍会有尸体散落之上。

康德

对于康德来说,世界主义与和平之间的联系是偶然的,并非必然或自然的。相比之下,大多数当代世界主义思想家——即使是那些最为自觉受到康德影响的思想家——都毫不怀疑世界主义是一种关于和平的哲学(a philosophy of peace),甚至确切地说就是一种和平主义哲学(pacifist philosophy)。当今世界主义的价值观旨在减少和防止个人作为个人而非有边界的国家或民族的公民或主体产生冲突,强调尊重他人作为理性自主的行动者的做法和信仰。同时,基于对相同人性的相互承认而进行对话,并通过协商一致解决争端。当代世界主义的终极目标被定义为建立一个全球性的城邦(polis)或政体,激发对立的各种因素(包括民族主义、部落主义和其他形式的产生分裂的偏见),全面性地让位于对相互承认、平等包容以及和平的世界性承诺。人际和国际争端可以通过理性讨论来解决,并根据普遍正义的规范来定夺。世界主义想象中的社会是宽容的、平等的和普遍主义的,任何争夺的动机都会蒸发而和平则会占据上风。

在阿米蒂奇教授看来,世界主义与和平主义之间这一所谓的选择性亲缘关系阻止了学者们产生世界主义可能与战争有所关联的认识,且战争或许会揭示世界主义的局限与可能性。1989年以来,世界各地的战争浪潮激励着一些理论家去质问世界主义可为减少冲突提供什么,且反思世界主义在理论上是否足够强劲到面对21世纪非传统战争、气候变化、跨国犯罪等挑战。这种具有世界主义意图的政治现实主义承诺,或许正是康德本人会构想的。

本次讲座,阿米蒂奇教授从历史角度出发考察世界主义与内战的关联,也为上述晚近这一研究动向提供支援。在大多数当代世界主义者看来,世界主义与内战或不具备任何关系,或只具有一种矛盾的关系。然而,充分的历史证据显示,世界主义和内战并非完全疏远或在概念上不相容。在欧洲启蒙运动那里可以找到世界主义与内战相纠缠的切近起源。启蒙时期的世界主义在康德达到了高潮,但它是托马斯·霍布斯关于人性的观念与普芬道夫有关人类社会性更加乐观的看法相结合而出现的。这种结合物产生了一种适合于帝国全球竞争时代目的论式的和平主义世界主义。瑞士法学家瓦特尔(Emer de Vattel)在他的《万民法》(1758)中作了经典的表达:各国将相互沟通他们的产品和知识;世界各地都会盛行稳固的和平,并以其宝贵的成果来丰富它;工业、科学和艺术将不仅满足我们的需求,更会被用来促进我们的幸福;将再也听不到解决争端的暴力方法:所有的争议都将由节制、正义和衡平来终止;世界将会出现一个大型共和国(une grande république);人们会像兄弟一样生活在每个地方,每个人都是宇宙的公民。

对于瓦特尔以及四十年后的康德来说,这是一个将在未来实现的梦想,而不是在当下享有的现实。因为个人的利益总是与共同利益相冲突,暴力之手并非不可见,对这一手段的摆脱也并不总是光荣的。瓦特尔的许多愿景逐渐发展并成熟为启蒙时期作为一种哲学和政治立场的、世界主义的界定性特征。它们的胜利并不是不可避免的,它们如何胜过世界主义思想中更具冲突性的那些脉络是一个未曾讲述的故事,而其起源可在18世纪欧洲找到。瓦特尔本人并不认为世界主义与和平之间存在必然的联系。事实上,他不仅是启蒙运动时期最具影响力的商业世界主义理论家之一,还是这一时期对内战最具创新性和持久影响力的分析家。启蒙时期的世界主义因为欧洲“第二次百年战争”(1688-1815)期间的内部和外部冲突而蒙上阴影——它既是这一系列冲突的产物,也是反思它们的手段。它不是单一的学说体系,而是一系列论点。面对具有深厚古典根源的冲突性世界主义(conflictual cosmopolitanism)提出的同样强烈的论述,像许多启蒙思想家一样,瓦特尔不得不为世界性的和平主义抗辩。

世界主义与内战在启蒙时期的互动借鉴了对文明(civilization)及其最具破坏性的不满作出思考的古典传统思想。这段较长的历史是两座城市的故事,或者说是关于城市的两个古典概念:polis和civitas。在比喻甚至是形而上学的意义上,希腊和罗马的城市标志着人与动物、文化与自然、宇宙中有序与无序的元素的界限。基本的词源学表明,希腊语polis位于“政治”的根源;而拉丁文civitas是公民或civis精心建造的居所,是“文明”的家园。这个城市是人类能够在法治之下通过合作及和平的方式充分展现人性的地方,并且远离野性的危险和无知。然而在过去的两千年里,这座城市也经常成为内战的舞台,即公民之间或者说同一个城市的居民之间斗争的舞台。这就解释了为什么内战或者城邦内的武装冲突长期被称为“非自然”的,以及为何从古典时代到现在内战都被想象为极其野蛮和兽性的。

因此,这两座城市的故事同时是两个矛盾修饰法(oxymoron)的故事,“世界城邦”和“内战”这两个概念是内在矛盾并且不稳定的。当第欧根尼称自己为世界公民时,他表示了对城邦有限性及其亲密关系的蔑视,并且否认对任何共同体的依恋。成为一个像宇宙(cosmos)一样不确定的、政体的公民,实则是不以任何有意义的形式成为公民。同理,内战也颠覆了罗马关于战争的主导观念。战争被视为针对外部敌人的、合理的敌视状态,然而“内战”中的敌对者是公民同胞。根据罗马正义战争理论,公民之间的战斗不可能是一场战争,因为它既不是正义的,也不是朝向外敌的。“内战”这个概念便是一种有意的矛盾表达,传达了对破坏城市文明的公民间斗争的厌恶。罗马对有关内战的叙述传递的一个主要教训便是:建立城邦并且文明化,便有内战之虞并且容易遭到致命的伤害。只有沦为内战的牺牲品,才有可能辨识共同体本身的边界——无论是早期罗马城的原始界限,还是罗马扩张之后的整个意大利半岛,甚至是随着罗马共和国的发展而囊括的整个东地中海地区。

阿米蒂奇教授

世界主义通过扩大城市的边界来扩展内战可被想象的环境。因此,两个世界主义的内战概念出现了:一方面,因为所有人都是相互关联的,因此所有的战争都是内战;另一方面,建立在罗马观念之上的是,内战可能会扩展到比国家或民族更大的共同体以至含括各个文明、帝国乃至整个人类。这两种有关内战的世界主义概念在启蒙运动时期都有所表现,前者的经典表述出现在雨果的《悲惨世界》中。马吕斯·彭眉胥(Marius Pontmercy)质问道:“内战……这个词是什么意思?存在‘外部’的战争这回事吗?人与人之间的所有战争不都是兄弟间的战争吗?”

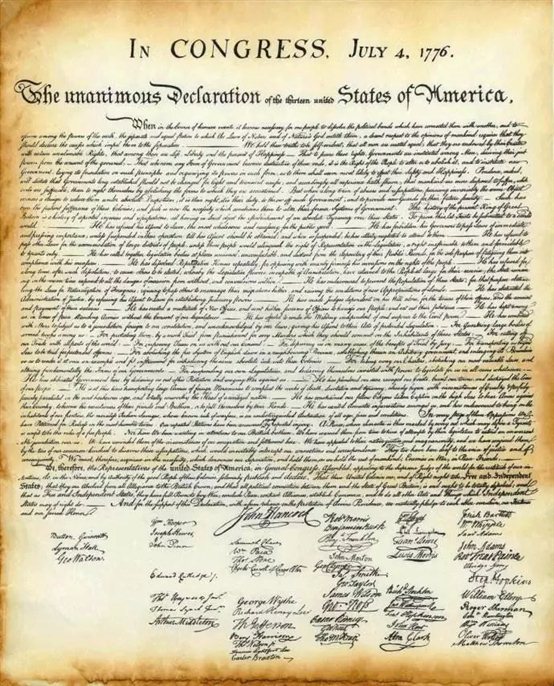

在欧洲各国近一个世纪的战争中,有关“欧洲内战”(Europeancivil war)的修辞激增。它既可被用作一种文化统一性指标,也可被用来标示出欧洲与世界其他地区在文明上的差异。不过,欧洲并不是唯一可被想象成内战舞台的跨国共同体。一个帝国可以被指称为单一的城邦(civitas),它包含欧洲及欧洲之外的领土。后来被视为革命的历史事件,在当时被认为是帝国内战。大西洋世界的评论家将18世纪70年代大英帝国的危机看作一场发生在不列颠人之间的内战。只是在《独立宣言》发表后,国会将殖民地组建成“美利坚合众国”,这场冲突才不能再被想象为内战。由此,对于新的美国及其潜在的盟友而言,一个越洋帝国的内战至少转变成了国家之间的国际战争。

《独立宣言》

在阿米蒂奇教授看来,全球内战的概念是启蒙时期世界主义带来的一个未曾意料的结果,它的全部意涵或许到了20世纪才完全展开。与18世纪一样,世界各地战争的扩散激发了人们对内部冲突不断扩张的边界进行哲学思考。从第一次世界大战到冷战,再到21世纪初的“全球反恐战争”,这个世纪的巨大跨国冲突常被看作是投射到大洲甚至全球屏幕上的内战。作为内战舞台的共同体被想象得越来越宽广,从“欧洲内战”扩展至有关“全球内战”(global civil war)的各种概念。

意大利反法西斯作家加埃塔诺·萨尔韦米尼(GaetanoSalvemini)在1914年警告他的读者说,他们现在目睹的不是各国之间的战争,而是民族、阶级和政党之间的“全球内战”,没有人可以在其中保持中立。冷战进一步促进了内战观念界限的扩大,正如美国总统约翰·肯尼迪在1962年1月发表的第二次国情咨文所说的那样,这场冲突将被称为“一场分裂和折磨人类的全球内战”。两个月后,卡尔·施密特在西班牙发表讲座,谈及列宁主义的社会主义释放的“革命阶级敌对的全球内战”。汉娜·阿伦特在《论革命》(1963)中指出,20世纪互相关联的战争与革命带来了一个新现象,“世界大战似乎是革命带来的后果,一场在全球范围内肆虐的内战,以致第二次世界大战据相当一部分公共意见看来,具有充分的正当理由”。

“全球内战”最近被用来表示像基地组织这样的跨国恐怖分子与美国和英国等成建制的国家行为体之间的斗争。在一些人看来,“9·11”之后对“全球内战”这一概念的使用意味着内部冲突的全球化,特别是伊斯兰世界在逊尼派和什叶派之间的分裂被投射到了世界舞台。在更广泛意义上,“全球内战”也被用来意指敌对派别之间进行的、肆无忌惮的斗争——它们完全摆脱了传统战争形式施加的限制,回到了一种霍布斯所说的“每个人对每个人的战争”的自然状态。在这种冲突中,“内部”与“外部”,国家内与国家间的界限完全模糊。迈克尔·哈特(Michael Hardt)和安东尼奥·奈格里(Antonio Negri)在2004年写道:“我们当代世界的特征便是普遍的和永久的全球内战,以及有效中止民主的持续暴力威胁。”面对“全球内战”不可阻挡的进程,阿甘本(Giorgio Agamben)在2005年观察到,“例外状态越来越成为政府在当代政治中占主导地位的范式”,他将这种范式追溯到霍布斯和修昔底德,但它最切近的谱系源自启蒙时期的世界主义。

讲座最后,阿米蒂奇教授指出,内战概念的范围虽然扩张了,但它仍带有某些传统内战观念的特征。全球内战的观念携带着一种关于普遍人性的观念,就像内战的所有概念一样,它恰是在冲突和对抗变得明显可感的时候表明了包容性和共同性的边界。人类正是通过这个巨大共同体或是世界城邦内的冲突确认了他们的统一性。如果没有启蒙时期的世界主义,在概念上拓展视野是不可能的。世界主义蕴涵的乐观主义及其矛盾心理继续讲述着我们对普遍人类共同体的希望和恐惧。正如整个启蒙运动存在阴影一样,启蒙时期的世界主义也有其黑暗的一面。世界主义是一种关乎冲突与妥协、战争与和平、内战与文明的哲学,这一令人不安的结合正是启蒙运动留给我们的遗产之一。