文研论坛 |第82期

2018年12月2日下午,由北京大学文研院、北京大学元培学院、商务印书馆联合举办的“文研论坛”第八十二期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“海德格尔与中国”。本次论坛,多位国内著名海德格尔研究者共聚一堂,一同回顾中国学界30年来对海德格尔的翻译与研究,探讨海德格尔哲学对于现代中国思想的重要意义。商务印书馆副总编辑、中国现象学专业委员会秘书长陈小文先生主持,同济大学人文学院教授孙周兴、中山大学哲学系教授张祥龙、首都师范大学哲学系教授陈嘉映、香港中文大学哲学系教授王庆节、北京大学哲学系教授靳希平、北京大学哲学系教授吴增定参与会谈。元培学院院长、文研院工作委员李猛教授,元培学院副院长孙飞宇副教授,商务印书馆学术出版中心主任李霞女士、文研院常务副院长渠敬东出席本次论坛。

.png)

论坛伊始,孙周兴教授为听众介绍了《海德格尔文集》的翻译出版情况。他指出,就他所知,海德格尔是目前世界哲学研究热点中的第一名,超过了柏拉图、康德和马克思。翻译和出版海德格尔的著作有很多困难。六十年代熊伟先生翻译了一部分,八十年代嘉映和庆节兄翻译出版了《存在与时间》。从九十年代开始,他本人陆续翻译出版了一些海德格尔的著作。他本人编译的《海德格尔选集》两卷本在九十年代影响很大,但现在却已经不适合再出版了。因为海德格尔在遗嘱中曾表明,希望自己的作品可以如其本来的面貌被整体翻译,而非选编出版。

五、六年以前,他也在德国克劳斯特曼出版社(Verlag Vittorio Klostermann)里看到过一个各种语言的海德格尔作品陈列展示,其中英文和日文的作品很多,中文翻译却是最少的。孙周兴教授那时就觉得,这种在翻译和研究上同其他国家间的差距需要我们去严肃地面对。此番在克劳斯特曼出版社的协助与国内学者的共同努力下,《海德格尔文集》终于完整收录了海德格尔生前出版的十六卷作品。这些作品和他生前出版的讲稿、以及其他重要遗著构成了此次三十卷本的《海德格尔文集》。

这次留下的一个遗憾是《物的追问》,这本重要著作由于版权问题尚未能编入文集。不过孙周兴教授乐观地表示,大概明年这本书的版权问题也应该能得到沟通解决,届时会与海德格尔生前另一部分没有被正式出版的演讲一同被翻译与收录,使这套文集做到四十卷。

克劳斯特曼出版社的出版物陈列空间

孙周兴教授也就海德格尔思想对于今天的生活世界的意义给出了自己的看法。在他看来,海德格尔在思想史上完成的一个特别重要的进展是,把西方思想的超越性思维转换为了关联性思维。

在此之前,整个西方的形而上学都是在追求一种超越性的对物的理解。如果用康德哲学的概念来说,物的意义是对自在之物本身的理解,它的意义就在自身的结构之中;到了近代,物的意义改变了,物的意义是“for me”的,是对我而言的对象,对象性思想开始了;而到了现象学,第三种物的理解则被开启出来,这被孙周兴教授称为关联性思维——“关联性”有两重含义:一方面是物和我的关系,物的意义总是取决于它和我怎么发生关系;另一方面则是物和物之间的关联,这就是海德格尔在《存在与时间》里面开展出来的世界性的分析。在这个意义上,海德格尔完成了西方思维的重大转型。此前超越性思维的问题在于,它要通过一种形式化的方式来思考和表达,而这个表达需要通过概念来完成。但只要是概念就会固化,阻碍我们对动态的事物的思考。在近代哲学以后,我们实际上已经不懂得怎样去看待事物了,只会通过概念和认识去看待事物,这阻碍了我们许多的感受和思考。

海德格尔这种对物的思考,贯穿了其一生。早期对物的思考关注着用具——用具是关联的,在一个关联性的世界之中。后期关心的则是手工的物——手工的物不是技术的物,但以技术的物作为一个参照。海德格尔试图以此回应,在面对这个技术世界时,我们如何理解物?在千篇一律的、失去关联和差异性的技术世界中,哪些物才能够凝聚我们的意义?基于此,孙周兴教授认为,海德格尔的技术思考所关注的核心问题在于,技术工业背景下的物如何能够回到自然的世界里面,重新变成我们可以经验、琢磨、触碰和感受的物。这个中心问题引申出很多对我们人类命运的思考。

最后,孙周兴教授特别指出,海德格尔的这样一种思考是特别欧洲式的。海德格尔最后的结论是“Let be”,是“让-存在”(Gelassenheit)。这是一种很无奈也很中道的想法——这个世界已经如此了,那我们还能怎么样呢?与此相关,孙周兴教授也指出,斯蒂格勒在讲技术哲学时主张发展一种负熵经济学,这样的主张和海德格尔一样,也是特别欧洲式的。这些思维毫无疑问都有很强的反美国主义倾向,而其中的核心问题都在于,我们还能不能在这个技术世界里,在不断被加速的技术化时代里守住自己。

.png)

王庆节教授紧接着孙周兴教授的发言,从《海德格尔文集》编撰的缘起讲起,回顾了这三十多年间中国的海德格尔研究自身的传统。王庆节教授指出,就这个翻译计划本身而言,最早他和孙周兴教授只是希望借香港的一项科学研究资助项目之力,整理和补充一下国内现有的海德格翻译内容,慢慢赶上我们和其他国家在翻译和研究上的差距。而后来得到国家社科基金的资助后,就由孙周兴教授牵头,与商务印书馆一同努力。整个团队付出了很多艰辛,最后做出了这三十卷文集。而再往前追溯,海德格尔思想在中国的传播还要从北大的熊伟先生算起——谈及此,王庆节教授深情回忆到,三十年前正是在北大,外国哲学研究所和社科院的一群年轻人,一同在熊伟先生指导下,慢慢把海德格尔的译介工作做起来的。

关于海德格尔对于中国的意义,王庆节教授指出,在八十年代中国人最早翻译海德格尔的时候,一个关键的问题是对“传统”的理解——海德格尔面对的是整个西方的传统,他要对现代性立以为基的最基本价值重新进行思考;而八十年代的中国所面临的文化问题则是对中国几千年的文化传统做一个彻底的反思和思考。这两者的关联,正是海德格尔对中国人自己的思考的意义——这既是海德格尔在中国接受史的一个起点,也是海德格尔在中国影响力经久不衰的原因——在今天的美国和德国,海德格尔都已经不再是最有影响力的哲学家了,但对我们仍然有着重要的意义,原因就在于此。三四十年前,研究海德格尔的学者以“反传统就是最新的传统”为口号,而今天很多人转向中国思想,这其中始终与对“传统”的关心和思考相关,这一直是我们这一代学者需要面对的问题。

王庆节教授进一步指出,海德格尔对于我们时代更普遍的意义在于,他能够帮助我们思考人的有限性问题。现代科学的巨大发展让我们人有点得意忘形,由此出现了各种各样的问题,这些问题日益变得紧迫。在所有当代思想家中,海德格尔是最早意识到这些的,他对我们这个时代的特殊意义在于,他是一个旧时代的批判者,但同时,他也是一个新时代的先知。当人造卫星被送入太空、原子弹爆炸、人类踏上月球这样“一小步,一大步”的标志性事件发生的时候,当所有人感到振奋和欣喜的时候,海德格尔所感到的却是一种恐惧。在这里,你可以看到他作为一个思想家所看到的不同的视野,而这种视野则为我们深入理解今天人类的命运提供了难以替代的思想资源。

人类历史第一颗人造卫星斯普尼特克一号被送入太空。深受海德格尔影响的阿伦特后来在其作品《人的境况》中将此刻画为“在重要性上无可比拟、甚至比原子裂变还重要的事件”。

.png)

在两位主编发言之后,陈嘉映教授首先为听众回顾了翻译《存在与时间》前前后后的故事。他回忆道,自己在1978年来到哲学系读研究生时,其实并没有究竟要读什么的明确想法。王永江老师那时希望能够请外国哲学研究所的老先生们可以在改革开放后带一、两个学生,好弥补这些老先生在年轻时没能讲授自己学问的遗憾,也可以延续外哲所的这份宝贵的资源与学术传统。熊伟先生恰好看中了他的德文功底,也就要了他做学生,这便是他阅读和翻译海德格尔的缘起。

具体的翻译过程,其实是一个十分自然的结果。他自己在阅读这本书的同时本来就会翻译一些,因为哪怕能读懂德文,翻译成中文在讨论和理解起来也会更清晰,而这个时候再和熊伟先生聊,先生就会说:“你用的这个词啊,不错”,慢慢就确定下来了很多译法。陈嘉映教授也特别强调,其实在熊伟先生在六十年代所翻译的十二节《存在与时间》,已经把全书的主要译名都译出来了,这样,当他读完研究生,熊先生就嘱咐他把这本书整个翻译出来的时候,仍待完成的工作也就仅仅是对之前熊先生成果和他自己学习所得的进一步扩充罢了。在此后的翻译过程中,《存在与时间》翻译的每一行每一页也都是在他和自己的师弟王庆节、王炜等人的共同讨论中完成的。翻译成果最终的署名有着具体的考虑,但这段历程是大家一起完成和走过的。

对他自己而言,翻译《存在与时间》的过程也是一种思想的生长。相较于古代哲学,现当代哲学和我们面临的问题关系更为直接,更容易让我们理解其内在关切。作为一种当代的哲学,海德格尔让陈嘉映教授在自身的哲学阅读中体会到一种不同的“flavor”;而同时,作为一个西方传统的反叛者,海德格尔也在思想上给了陈嘉映教授强烈的冲击——以前西方思想的主流和传统身处同一个脉络之中,在阅读的时候,我们很容易把自己同化进去;而海德格尔从对面走进来,就非常有震撼力。

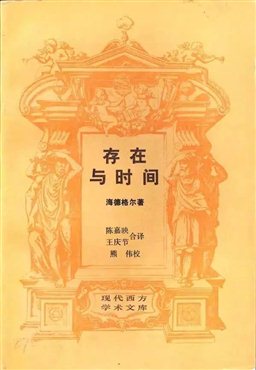

1987年在三联书店首次出版的《存在与时间》

1985年,陈嘉映教授在美国终于完成了《存在与时间》整体翻译,将初稿寄回国内。而他们的朋友甘阳教授那个时候则正在组织年轻学者一起做一个叫“文化:中国与世界”的项目,借不同作品以反思中国传统和文化的发展道路。那时他们就决定把《存在与时间》这部重磅作品的中文版的出版当作这个系列的开路先锋。但是出版却遇到了困难,由当时只是在读博士生的陈嘉映教授担纲这么重要的学术著作翻译任务,很难赢得出版社的信服。于是甘阳教授就请来像贺麟教授、王玖兴教授这样的老先生们一起来审阅这个译本。陈嘉映教授谦虚地说,当时的老先生们对年轻人都特别宽容,有一些年纪大了差不多一辈的老先生对待他们,就像爷爷对自己的孙子一样对这个译本给了很高的评价。这样一来,这本书就顺利出版出来了。1987年《存在与时间》出版时,正是中国文化热的高峰,人人都在读书或想读书,或至少做出读书的样子。当时很多优秀的年轻人对深刻的思想都有着狂热的追求,所以《存在与时间》初版大约54000册,很快也就销售一空。

而至于海德格尔思想对今天的意义,陈嘉映教授表示,我们在今天的确会感到我们面临很多困境和根本的问题,但这些是不是比曾经的人类所面临过的困境更根本?他并不能给出答案。面对这些困难,相较于种种具体的救赎之道,海德格尔给我们的启示或许在于,如果我们不再相信有救赎之道的话,救赎的希望才会更大一些。

.png)

而对于《存在与时间》的翻译出版,陈小文先生也特别补充道,《存在与时间》的出版,对他们那一代人来说,是一件非常震撼的事情。他回忆起自己年轻的时候,常常坐在长江边没事儿就感到“烦”,而在这个时候突然看到一个大哲学家写“烦”(Sorge),立刻就深深地被吸引了,这才有了自己之后努力考上研究生来到北大做熊伟先生的学生的事情。陈小文先生深情地表示,这本书的出版对他们这代人的命运都有着决定性的影响。

.png)

在此之后,张祥龙教授也具体地分享了他同海德格尔相遇的历程和自身的阅读体会。张祥龙教授说,今天他在讲孝道,而如果在学术上谈孝,那就是师承。他自上本科的时候对庄子就很感兴趣,那时也在熊伟先生的课上接触到了海德格尔,而他后来在海德格尔与中国思想之间建立对话的努力也同熊先生的影响相关。当时熊先生的讲座基于种种考虑,只能从批判的角度来讲海德格尔——他常常会讲:“怎么就只有你海德格尔把存在问题这么说?2000多年别人都给忘了,怎么就你记得‘存在’呢?”然而熊先生这样反面的“批判”,却也深深唤起了大家对海德格尔的兴趣。

熊伟先生自己对《存在与时间》的翻译,本身就使用了大量《庄子》的术语,比如用“无何有之乡”来翻译“Nirgends”;而后来他博士毕业回国后,去看望熊先生时,熊先生也说,他这一生都特别想把海德格尔和中国的老庄贯通起来,熊先生的这个努力一直留在张祥龙教授心中。除此之外,张祥龙教授表示,他在美国的老师是一位研究海德格尔哲学的韩国裔学者,也影响了自己对海德格尔理解的道路。在自己临从美国回国前,这位韩国裔老师找自己聊天说,就他所知,日本的学者多年来一直试图突出海德格尔和日本思想之间的关系,但他认为海德格尔从哲学上真正曾感兴趣的只有中国。因此,他也鼓励张祥龙教授在海德格尔与中国思想的关系上努力探索下去。

在两位老师的鼓舞下,张祥龙教授一直在沿着这条路探索海德格尔同中国思想间的关系。此中的关系是直接的——海德格尔对道家的兴趣有很多材料佐证。从1930年开始海德格尔公开讨论老庄,一直到晚年还在讨论“道”。这样的谈论不仅仅是泛泛之谈,在西方一流哲学家中,只有海德格尔认真研读过老庄。雅斯贝尔斯虽然也会讲到这些,但都是一般性的讲法;而海德格尔对老庄的引用则浸透了他自己的思想——引用老子和庄子来讲无用之大用。张祥龙教授认为,海德格尔对道家的研读,即便在最低层面来言,也至少是产生过共鸣。他在30年代的“转向”(Kehre)中,曾确确实实地在关于真理本质的论文手稿中引用过老子的“知其白,守其黑”,来说明他的真理观的转变。在此之前,海德格尔所强调的是一种光明的真理;来到30年以后,他的真理则是遮蔽、隐藏和解蔽,也就是黑暗和光明的相互需要。这才是真正的真理,才是不至于带来死亡的真,这种在黑暗庇护下的光明才不同于原子弹那种比一千个太阳还亮的光明。海德格尔的思考同中国思想正是在这里深深契合着。不过张祥龙教授也表示,海德格尔和我们的文化处境和语言毕竟是不一样的。“语言”在后期海德格尔思想中是一个核心主题,而海德格尔认为“道”、“logos”和他自己的主词“Ereignis”所反映的思想都是不可言不可译的——可尽管如此,他仍然要尝试去将它表达出来。这是他同我们中国的文化背景所不一样的地方。

从海德格尔在 Todtnauberg 的小木屋眺望出去的景色

最后,张祥龙教授表示,海德格尔同中国思想的契合与差异在对现代技术的本质的考虑中同样有所体现。张祥龙教授推测,海德格尔对当代技术的理解可能受到他的朋友,量子力学的创立者海森堡的影响。而海森堡则曾在自己的文章中引用过《庄子·天地》中很长的一段话:“吾闻之吾师,有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中则纯白不备。纯白不备,则神生不定;神生不定者,道之所不载也。”他认为这种“神生不定”最直接地描述了今天的人所处的状态。张祥龙教授认为这个思路和海德格尔后期认为现代技术使得人类无家可归是相关的。他指出,在海德格尔的思想中,家这个主题,和存在的主题是并行的。只不过海德格尔要通过荷尔德林的诗来栖居,他要栖居的这个家园是民族的家园——他的家里有火炉,但是没有亲情,这是海德格尔和中国所不同的地方,而张祥龙教授认为,这也恰恰是我们可以沿着海德格尔的思考继续向前走的地方。

.png)

在这之后,靳希平教授从海德格尔思想今天在西方和中国的处境出发,给出了他关于海德格尔对今天中国处境之意义的思考。靳希平教授认为,今天在西方与东亚,海德格尔的处境并不似前面几位教授所描述的那么乐观:海德格尔热在德国降温已有二十多年;在法国由于其“反犹”倾向也在降温;在美国海德格尔从来没有热过;而在日本,虽然日本翻译引进海德格尔思想很快,但这只是由于他们翻译引进任何思想都很快,日本人并没有对海德格尔投入特别的关注;只有在中国,海德格尔引起了我们的注意。为什么会这样?靳希平教授认为,此中很重要的原因在于,西方的理性主义哲学传统在我们这里是没有的。他指出,西方自然科学的形而上学的基础,不管是亚里士多德、柏拉图主义,还是毕达哥拉斯主义,这些共同构成了今天西方科学不可或缺的前提。在西方,科学家们工作的理论前提就在于对自然的非功利的静观。而我们中国引进西学之后,却是只懂技术,而根本不在乎这背后的思想背景。正是在这里,对西方而言,海德格尔思想是要打碎以静观为主题的强大思想传统,回归到最原初的人生经验;但在中国,我们却只是刚刚接触这个西方传统,因此或许更容易“接到地气”,领会到海德格尔的那个原初经验。靳希平教授认为,海德格尔哲学非常重要的贡献就在于把理性主义的轻飘重新拉回到地面上。中国思想的土地则恰恰特别肥沃,海德格尔的思想帮助我们一接地气,我们的思想马上就生长了起来。

梅斯基尔希的海德格尔墓

具体而言,靳希平教授指出,熊伟先生当时理解海德格尔就是有着自身思想背景的。熊先生去德国的时候,冯友兰主张中国思想中的“无”不是哲学,而熊先生在弗莱堡大学听了海德格尔的课后就发现,原来这里也有哲学问题。在现代西方哲学风潮中,熊先生找到了发掘我们传统哲学宝藏的路径。也正是在这里,在海德格尔对“无”的理解中,中西思想之区分的实质所在清楚显现出来。

靳希平教授举例说明到,在西方思想中,对人的直接规定是“会说话的动物”,所以就把人和动物划分得一清二楚。而中国人不一样,中国人说“不孝有三,无后为大”,生物问题和伦理的问题直接勾连了起来。在海德格尔的思想中我们看到,在理解自身时,尽管会说我们不仅仅是动物,而且首先和经常关注到的是非动物的部分,但动物性的自我理解其实是这个理解的土地和根基所在。这个例子,是在“区分”(Unter-Schied)中去构建我们的自我理解;而熊先生一直特别强调着的海德格思想中的“无”,其实也就是海德格尔的“基础存在论”中的“存在论差异”。在海德格尔那里,世界就是无——这意味着,这个世界首先不仅仅是物质的、物性的那些东西,而是那些关系性理解。

“这个世界首先不仅仅是物质的、物性的那些东西,而是那些关系性理解。”

.png)

在靳希平教授之后,吴增定教授最后一个发言。吴增定教授特别强调了海德格尔的北大哲学传统。他认为,今天海德格尔的传统在北大已经开始有一点淡了,但海德格尔的思想却本来应当是我们自身传统中很重要的一部分。在他自己的阅读经验中,常常会感到海德格尔就是中国的,他就是一个中国哲学家。而这个感受背后很重要的原因就在于,中国海德格尔学者一直以来的翻译和研究都紧密关联着我们对自身处境的思考。其实我们并不需要专门讨论海德格尔是哪国哲学家——正如我们今天也不会特别认为佛教思想是印度哲学,物理上的地域并不是那么重要,关键在于谁在继承和延续他的思考。在这个意义上,海德格尔就是一个中国哲学家。吴增定教授认为,北京大学的传统中对海德格尔思想研究有着辉煌的过去,这个传统在今天如果却反过来成为一个负资产,将是不应该和非常可惜的。

海德格尔1955年访问巴黎时与拉康的合影

具体地说,吴增定教授认为,海德格尔在中国有一种特别正面的特殊亲缘性,这直接体现在我们在最单纯阅读体验中所感到的亲切。吴增定教授指出,海德格尔认为我们所有可知的东西,实际上都是某种奇迹性的神秘物带来的馈赠——只有它被给出来,我们才能得到。但我们往往把我们得到的东西就当成事情的全部,遗忘了那个馈赠本身。而这种遗忘就集中体现在靳希平老师强调的“无”上面。西方的整个哲学的开端,从柏拉图一直到今天的技术时代,都有根深蒂固的对存在的误解。我们会去具体地理解什么是存在,认为我们可以理解一切,久而久之,我们实际上就忘了存在,忘了除了有固然的被我们理解的东西,还有存在本身在给予中自身的抽身隐退。

吴增定教授认为,海德格尔在后期对“无”的这层理解是特别深入的。在这个技术时代,神秘性的丧失就意味着美、神秘和诸神都不复存在。比如说人们以前都认为月亮上肯定有嫦娥,这时我们才会有诗。但是现在当我们知道月球只是一个圆球上面有一点荒土,没有任何生命,所有的神秘感立刻就都丧失掉了,也就不会再有人还有兴趣写诗去歌颂月亮。吴增定教授强调,海德格尔的这种理解意味着,我们的生活可见的世界实际上一直被某种我们不可知的神秘所包围着,它在庇护着我们。就像张祥龙教授提到的,黑暗不只是一种负面的不可知的东西,它还带着保护性在里面。因为有黑暗,光明的东西才不至于把我们的眼睛刺瞎,不至于像原子弹比一千个太阳还亮。在海德格尔这里关于“馈赠-隐退”的思考意味着,他绝非只是简单地在对现代文明做一个道德批判,批判我们人性的败坏;而是说我们在对可知的关注中忘记了自己的本身存在,忘记了自身的、本来就是存在的命运。

论坛最后,几位与谈人也就海德格尔思想与中国思想的差异、海德格尔哲学同分析哲学的关系等问题同现场观众展开了交流。北京大学哲学系的张学智教授以听众的身份来到现场聆听了论坛讨论,并与王庆节教授就海德格尔哲学与中国哲学之联系交流了看法。他认为海德格尔和中国最大的不同在于,中国哲学特别强调天人合一,而海德格尔则是从辩明析理的传统出发的。海德格尔思想其实特别容易和儒家发生联系,而相比起来,他的“无”比老庄的“无”更有“有”的味道。因为老子的“无”抽象程度特别高;但如果把“无”从儒家的维度解释,就比把一切具体抽象掉的“无”更加亲切。王庆节教授对张学智教授的判断表示赞同,他同样认为中国思想中儒家和海德格尔的思想更加亲近。他本人一直坚持将“Dasein”翻译成亲在,所关注的就是其概念背后的这层“切近”的意涵,而这也是中国传统非常重要的东西。但是王庆节教授也强调,海德格尔的澄明(Lichtung),不是完全通透亮堂的,人和存在之间的关系是若即若离的关系,这是海德格尔和儒学的区别所在。王庆节教授认为,中国哲学的古老的智慧的确在某个方面已经揭示了“无”的问题,但西方哲学不能靠中国来解决,还是要依靠对西方自身传统的面对来理解——在《海德格尔文集》中也能看到,其中相当的部分都是海德格尔在对西方哲学传统进行解构。