“北大文研论坛”138期

2021年5月8日下午,“北大文研论坛”第138期在北京大学静园二院208会议室和线上平台同步举行,主题为“文书碑志与丝绸之路历史语言研究”。北京大学历史学系教授张帆主持,兰州大学敦煌学研究所教授郑炳林、上海外国语大学全球文明史研究所教授王丁、中国人民大学国学院教授黄维忠和文研院邀访学者、兰州大学敦煌学研究所教授白玉冬作主题报告,文研院学术委员、北京大学历史学系教授荣新江、首都师范大学历史学院教授郝春文、中国人民大学国学院教授乌云毕力格、文研院工作委员、北京大学外国语学院教授高峰枫、北京大学历史学系教授党宝海参与讨论。文研院院长邓小南教授出席本次论坛。

报告环节首先发言的是郑炳林老师,报告题目为“西汉敦煌郡的设置及其有关问题”。郑炳林老师表示,尽管目前敦煌学研究已取得很大进展,但学界一直没有理清汉唐时期的敦煌历史,许多方面甚至仍是空白,多年来他在教学中都不得不绕着讲。因此近年来他决定从事两汉敦煌历史研究,本次报告的就是有关敦煌设郡的部分内容。

郑炳林老师提出,敦煌郡设置的背景是元狩二年(前121)匈奴浑邪王杀休屠王以四万人投降汉朝,西汉武帝希望打开西域通道,加强与西域诸国交流。但就具体设置时间而言,《汉书》《史记》等记载有诸多矛盾,因此学术界有多种说法,最早为元鼎六年(前111),最晚为后元年间(前88-87)。郑炳林老师认为,考虑到浑邪王投降与汉朝置敦煌郡不应太远,元鼎六年应更为可靠。此外,敦煌虽在先秦时期已有居民,但考虑到他们的生活习惯,彼时筑城的可能性不大,因此敦煌城池的修建时间应当就是西汉置敦煌郡的时间。在这方面,敦煌地理文书P.2691《沙州城土境》、S.5693《瓜沙两郡史事编年并序》和P.3721《瓜沙两郡史事编年并序》都记载敦煌城建于元鼎六年。

莫高窟初唐323窟北壁的壁画《张骞出使西域图》(临摹),展现了汉武帝命张骞前往大夏国联络月氏人的故事。

郑炳林老师提出,西汉从票侯赵破奴应当是置敦煌郡的关键人物。赵破奴在元狩二年霍去病北征匈奴一役中功绩卓著,后虽坐酎金失侯但官职仍旧,元鼎六年奉命征匈奴,此后应当一直坐镇河西。虽然还没有史料证据,但设置敦煌郡很可能就是赵破奴提议的。赵破奴的另一项重要工作,是用近8年时间开凿了防御工事土河,并由此确定了敦煌郡的管辖范围。总的来说,在赵破奴手下,敦煌地区完成了从军事建置向行政区划的转变,他也因此被封为浞野侯。

敦煌设郡的另一个关键问题是移民实边。郑炳林老师提出,汉武帝最初并未考虑移民实边,而是接受张骞的提议将乌孙移徙到浑邪王故地,可惜这一计划因乌孙国“大臣皆畏胡,不欲移徙,王不能制。骞不得其要领”而破产。西汉敦煌移民主要由两部分人组成。第一代敦煌移民主要是戍守敦煌的军人,且具备地域性,比如敦煌写本P.4640《阴处士碑》记载阴氏先祖率领的军队主要为南阳新野人。敦煌置郡后的移民主体是因犯罪被贬的官员,比如P.2625《敦煌名族志》记载的清河张氏和巨鹿索氏、《汉书·成帝纪》记载将作大匠解万年因营昌陵工程三年不成被徙敦煌、《汉书·李寻传》记载学术之争引发狱案后一批文士被徙敦煌等。郑炳林老师认为,置郡之后的这批移民文化素养普遍较高,具有文化移民的特色,敦煌后来文化发展程度较高可能与此有很大关系。

第二位发言的是王丁老师,他以“人名、地名与西域历史”为题介绍了自己近年来在中古时期胡名方面的一些研究工作。胡名,是非汉语名字的汉文表示形式,既包括非汉语名字的汉文记音转写(即音译),也包括义译名及胡人所起的纯汉语名。研究范围既包括粟特人名,也包括一些不是粟特人但使用粟特人名的情况。在研究方法方面,共分为辑名、辨字、审音、探源、释义和证史六个环节。王丁老师指出,人名学在国际学界是跨学科的文化史分支领域,其中跨语言的人名研究尤称难治,但对于多民族、多宗教信仰的古代中国而言,这类人名的解读对文化交流史认知意义甚大。王丁老师表示,西域出土文书中的名籍最具典型性质,如吐鲁番《曹莫门陁等名籍》出现了41个人名,绝大多数属于伊朗语系统人名的汉字音译,到目前为止已泰半有解。再比如《唐神龙三年(公元707年)高昌县崇化乡点籍样》,虽然这是行政文书,但可以看作广义名籍,其中记载56人,包括汉姓19人、非汉姓37人,且非汉姓的人物大多为“昭武九姓”。敦煌出土的《天宝十载(公元751年)敦煌从化乡差科簿》显示了一个以粟特人主要居民的超过两百个男性的聚落,自1965年池田温的全面研究为起始,引发了国际学界对汉文记录胡语人名的接力式的系统研究。

接下来王丁老师以“三奴”为例具体介绍了自己的研究经验。最早提出颜真卿《康公神道碑》中唐代胡人石三奴的名字释义问题的是学者恒宁(W. B. Henning),他认为“三奴”语源是中古波斯语的Sēbuχt,意为“为三位神祇所拯救”。这种解说引起后续学者的进一步推论,比如日纽(Ph. Gignoux)就发问,Sēbuχt是否即是基督教意义上的“为三一所救赎(la Trinité des chrétiens)”。就此而言,王丁老师赞同恒宁关于人名中的“三奴”是宗教性概念的判断,不同之处在于,王丁老师认为“三奴”的语源也有可能来自佛教的“三宝奴”(梵语 Triratna-dāsa),不过省去“宝”字,以适应汉语二字人名的常例。在证史方面,王丁老师表示,尽管目前知见所及隋唐五代时期胡姓人“三宝奴”名字的实例暂时阙如,但回鹘人名多见以佛、法、僧各自与“奴”字结合,如“佛奴”“法奴”“僧奴”乃至“师奴”等,这些都是“三宝奴”的分别表达形式。“三奴”作为人名,不唯为胡人人群所乐称(如敦煌文书中多次出现的曹三奴),在中古汉人当中多见(如敦煌文书中有刘三奴、宋三奴、索三奴、万三奴、张三奴)。但是,着眼于更大范围的人名形式,人们可以发现,中古胡人与汉人混居融合,在人名文化上濡染汉风,其中一个突出的表现就是他们接受了汉人的“行第名”这种接地气的起名方式,如男孩名“序数字+郎”(罗九郎,S.5747v社人名目),女孩名“序数字+娘”(安三娘,S.542v沙州诸寺户妻女名簿)等,“二奴”(康二奴,P.2912v写大般若经一部施银盘子麦粟粉疏)、“三奴”、“五奴”(石仵奴,唐开元二十三年因为孝道卓著受到旌表的相州汤阴县人,见册府元龟卷一三九)不过是三郎、五郎的另一种叫法。在这一背景下,石三奴的名字便属于世俗义的行第名,与宗教意义了无瓜葛。

就“奴”字在人名中的使用,王丁老师提出,要注意存在世俗义和虔敬义两种用法,前者在中原文化中源远流长,“奴”往往已不是“奴隶”“奴才”的本来意义,而是“子”“郎”等男性称谓的代名词。后者虔敬义,则是宗教信仰意义上的取名方式,在中国人名文化中大范围普及,很可能与佛教有关。

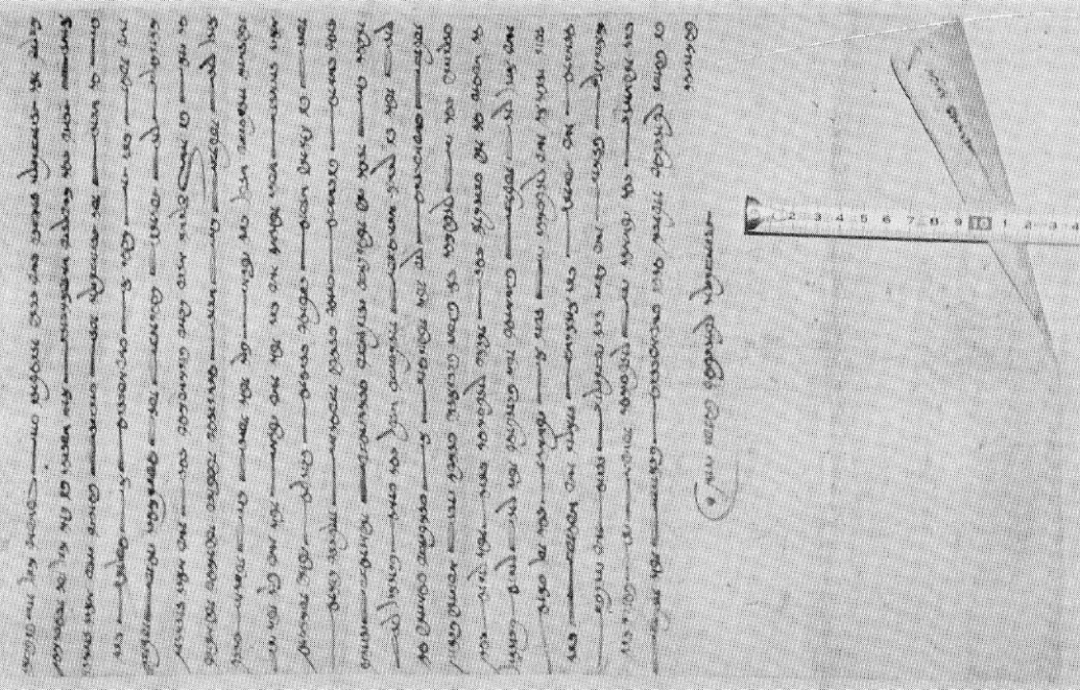

随后,王丁老师以《粟特语女仆买卖契》为例,讨论了其中出现的人名、地名。此篇文书于1969年在吐鲁番出土,1989年由日本学者吉田丰首次做出解读,至今已有五个版本的日、中、法、英语译文,其中吉田丰2004年的全文英译最为重要。买主名为šmny yʾnsyʾn ʾxw ʾwtʾ BRY cʾn kwtr(“张Uta之子、沙门Yansian”),其中Yansian一名起初整理者未予解释,林梅村著文推测这个名字与梵语Yānasenā,汉译为“乘军”。2004年吉田丰再次处理这篇粟特语重要文献,这个名字,他译为“张延相”,与同时代吐鲁番汉文文书中记载的同名僧人成功对上,语言、事实两方面到此都得到落实,可为定论。卖家名为Wakhušuvirt,此前也晦暗不明,林梅村译为“六获”,但未说明理据。王丁老师认为,既然文契里写明卖主是康国人,他的名字仍应该在粟特语范围求证。Wakhušu即“乌浒(水)”,所以这个名字其实不过就是“得自乌浒水(神)”的意思,参照吐鲁番文书和唐代墓志中已见音译形式,可以构拟为“握/乌廋毗”“沃休鼻”。

粟特语女仆买卖契(639年)

关于文书中出现的地名twrkstn/Turkestan,学界一般按字面意思直接解释为“突厥斯坦、突厥地面”“突厥人的国度”。王丁老师认为,这从语言方面看未尝不可,但着眼历史,635年前后西突厥五咄陆部落正面临与弩失毕部落的纷争,最终以伊利河为界,其东属咄陆部,其西属弩失毕部。因此639年立契之际的Turkestan应该理解为“咄陆部”。另一个地名cynʾncknδ字面意思是“China-town”,吉田丰释为“高昌”,为此后的大多数学者信从。但是也有提议紧贴字面译为“秦城”的主张。王丁老师认为,虽然这一回译初看固然非常精彩,但目前所知的吐鲁番盆地称为“秦城”的地方都是后面跟着一个“泽”字,具体所在、规模大小不明,可能只是一个小地名,不会以之代表高昌这一有过国家级别的地名。地名、族名的复原应充分注意历史情况。

最后,王丁老师讨论了胡语人名中的“以国为姓”问题,比如源于吐火罗国的罗姓,可能源于花剌子模王朝的花姓。有关由近年发现的《花献墓志》引起的对“花”姓的探讨,王丁老师盘点了唐五代史籍和文书中出现的花姓人物,其身份基本都是武官,可以认为这些胡族人物是在中原从事“世业”的“蕃将”。有学者据此认为花木兰也属此例,王丁老师认为,花木兰并不是历史人物,另一方面《木兰辞》中主人公的名字只是“木兰”二字,并无“花”这个姓氏,花姓的情节为后人增益。中亚国家花剌子模的前身在中国史籍中早有记载,国名记作“呼似密”、“火辞弥”、“过利”、“货利习弥”、“火寻”,由“火寻”而来的姓氏“寻”,在唐代有寻相(唐刘武周部下将领,唐武德三年与尉迟敬德一起降唐)、寻威仁(见于龙门石窟西山老龙窝上方峭壁上的一处造像洞题名,时间属唐高宗时期)为证。唐代的花、寻两姓可以看作“以国为姓”的形式,这是我们以往所不知的,也从侧面提供了观察中原与这个西域国度的关系的线索。花剌子模为蒙元时代以后的译名,现在根据花姓人物的姓名,可以推测隋唐之世或许也有用“花”字译Khwārazm的第一个音节的作法,只不过没有传播开。

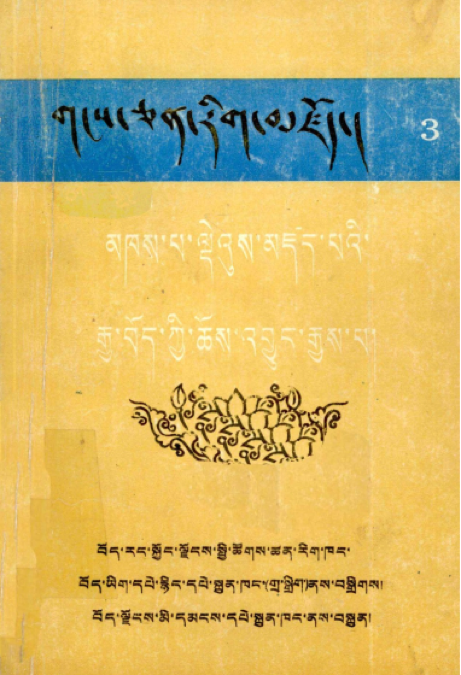

黄维忠老师的报告题目是“12世纪藏文史籍对朗达玛灭佛事件的构建”。学界目前基本认为朗达玛灭佛事件是后世藏传佛学家构建的结果。黄维忠老师利用一些早期藏文史籍,尝试从文本梳理角度讨论这一事件的具体构建过程。

朗达玛是吐蕃末代赞普,在他统治期间发生了后世藏族佛教史家鞭挞的“朗达玛灭佛”事件,许多藏文史籍中的王统史、教法史以此为界,将藏传佛教分为前宏期、黑暗期和后宏期。学界已有的研究指出,神学史观对达磨的塑造集中在两个方面。一是对名号的塑造,达磨赞普登基前的名字为“达磨(dar ma/དར་མ)”、登基后的尊号为“吾东丹(vu vI dum btan/འུ་འྀ་དུམ་བརྟན)”或“吾东赞(vu dum btsan/འུ་དུམ་བཙན)”、后世污蔑性的绰号如“朗达玛(lang dar ma/གླང་དར་མ)”。另一方面的塑造表现在朗达玛灭佛事迹方面。目前有近20种藏文史籍提到朗达玛灭佛事件。其中关于朗达玛灭佛原因的记述大体有三种:朗达玛心术不善,厌恶佛教;朗达玛因心中为魔所崇,遭恶臣操纵;朗达玛心存先前废长立幼之恨。关于灭佛过程的记述主要包括四个方面:停建、封闭佛寺,停止佛教活动;破坏寺院设施;迫害和镇压佛教僧侣;焚毁佛经,断绝与周边地区的佛教文化往来。最终,经过两年半的毁法,卫藏地区佛法不复留存,朗达玛也被拉隆贝吉多杰刺杀。

据不完全统计,12世纪藏文史籍中涉及朗达玛灭佛事件的代表性文献有五种:《弟吴宗教源流》《拔协(增补本)》《娘氏教法源流》《教法入门》《吐蕃王统记》。其中前三种较为详尽,后两种各只有一两句相关记载。《弟吴宗教源流》系多种资料汇编,其中收录了两种关于朗达玛灭佛的说法,这表明在11世纪末、12世纪初相关说法已有多种。这两种说法都与新发现的《月种王统》关系密切。《弟吴宗教源流》对《月种王统》既有继承,又有演绎。继承体现在相关人物的名称,如“觉若·勒贝顿赞和韦·嘉多热达囊”以及对这一时期吐蕃社会的描述方面,如“吐蕃的业福像春天的冰块一样溶化”。演绎的部分比如关于达磨赞普继位前的藏玛流放事件,《月种王统》记载是两位大臣所为,《弟吴宗教源流》则将其归到达磨身上。

据不完全统计,12世纪藏文史籍中涉及朗达玛灭佛事件的代表性文献有五种:《弟吴宗教源流》《拔协(增补本)》《娘氏教法源流》《教法入门》《吐蕃王统记》。其中前三种较为详尽,后两种各只有一两句相关记载。《弟吴宗教源流》系多种资料汇编,其中收录了两种关于朗达玛灭佛的说法,这表明在11世纪末、12世纪初相关说法已有多种。这两种说法都与新发现的《月种王统》关系密切。《弟吴宗教源流》对《月种王统》既有继承,又有演绎。继承体现在相关人物的名称,如“觉若·勒贝顿赞和韦·嘉多热达囊”以及对这一时期吐蕃社会的描述方面,如“吐蕃的业福像春天的冰块一样溶化”。演绎的部分比如关于达磨赞普继位前的藏玛流放事件,《月种王统》记载是两位大臣所为,《弟吴宗教源流》则将其归到达磨身上。

《拔协(增补本)》的年代判定问题学界一直没有定论,但根据其中对达磨的称呼和灭佛事件记述的详细程度推测,《拔协(增补本)》可能与《弟吴宗教源流》同时期出现。《娘氏教法源流》成书于12世纪下半叶,所载灭佛事件的相关内容主要来自《拔协(增补本)》,部分来自《弟吴宗教源流》,并在此基础上有所演绎。比如,《弟吴宗教源流》中关于藏玛流放只有短短两句,《娘氏教法源流》则有很详细的两大段。

关于朗达玛被刺事件,《弟吴宗教源流》、《拔协(增补本)》和《娘氏教法源流》的相关记载渐次复杂。通过对藏文文献的梳理,12世纪上半叶的《弟吴宗教源流》和《拔协(增补本)》,以及12世纪下半叶的《娘氏教法源流》显示出对朗达玛灭佛事件的递进构建过程。

最后一位发言的白玉冬老师报告的题目是“华夏称号‘王’在古代北疆的行用”。白玉冬老师指出,历史上北方民族与中原华夏之间在语言、文字、文化等多方面有诸多交流互动,但此前学界一直没有注意到汉语“王”字在北疆的行用。白玉冬老师尝试通过分析突厥汗国碑铭、叶尼塞碑铭和回鹘汗国碑铭写本中的“王”字,来讨论“王”字在北方边地的流传。

暾欲谷碑是后突厥汗国时期暾欲谷在现蒙古境内为自己树立的。碑文主要歌颂暾欲谷的丰功伟绩和后突厥汗国建国以来的历史,其中暾欲谷第1碑东面第2行的“WsiNBntTW”历来是解读的疑难之处。白玉冬老师梳理了此前15位学者的相关研究,发现其中大多数人把“WsiN”中的“W”视作专有名词,转写作“usïn buntatu”,少数解作“睡觉”等义。白玉冬老师认为,在古典文献解读方面遇到难以释清的疑难字词时,视其为专用名词不失稳妥。但如果这一专用名词的存在无法获得佐证,或在语义上无法释清,则不得不令人怀疑。usïn buntatu即属此例。

白玉冬老师指出,根据暾欲谷第1碑东面第1行以一个文字ïQ表示连写的2个q,可推测第二行的“W”可以转写作oo、uu、ou或uo等,而wo(oo)/oŋ(ong)正是回鹘文文献中汉语“王”的音写。据此,我们可以将第2行释读为:“他们在那里射杀其王并留居在营地内”。针对可能的反对意见,白玉冬老师表示,尽管“射杀其王”的“王”很难找到历史人物对号入座,但他从后突厥汗国碑文中找到了一条借用华夏称号“王”的实例——阙特勤碑东面第31行和32行中都有“oŋ totoq”,即“王都督”。

在释读暾欲谷碑“王”字的基础上,白玉冬老师进一步分析了叶尼塞碑铭中的“王”字。他指出,此前俄罗斯、土耳其的学者总是将碑铭中的单独一个“W”或两个“WW”忽略不计。比如E108乌由克欧尔匝克第1碑的第3行出现了“lgn:WW”字样,此前研究者将“lg”译为君主,却对后面的“WW”视而不见。白玉冬老师认为,基于暾欲谷的经验,我们完全可以将此处的“WW”转写为oo,译为汉语的“王”,“lgn:WW”即为“君主-王”。这种用法在E68伊勒巴基碑B面竖写第1行中也有出现,“B:SWW”中的baš意为首领,oo即王。此外,E24卡娅乌珠碑中的“baš ong”亦属此类。

E108乌由克欧尔匝克(Uyk Oorzaq)第1碑

在回鹘汗国碑铭写本方面,白玉冬老师以乌兰浩木碑为例,基于不久前兰州大学组织的实地调查,对多处碑文提出了新释读。比如“ögä qočo-wo”中的“wo”是“王”,整体意为“于伽高昌王”。白玉冬老师指出,这可能是吐鲁番之名在境外出土资料上的首次发现。此外,此前以谢尔巴克为代表的学者根据“Türgeš突骑施”认为乌兰浩木碑是公元840年回鹘西迁以前树立的,但白玉冬老师认为,根据碑铭字体与敦煌出土10世纪回鹘文书最为接近,碑中出现的胡母思之名见于《辽史》,是札剌亦儿分族,以及景教在蒙古高原西部和高昌回鹘境内的流传三个原因,可以推测此碑属于高昌回鹘王国早期,约九世纪后期至十一世纪初期。

最后,白玉冬老师指出,作为华夏最古老的最高统治者称号,“王”在夏商西周时期就为包括北狄在内的周边族群所熟知不必怀疑。带有韵尾ŋ的王之音写ong在上古时期传入漠北等北方边地,此看法与实情相合。匈奴称号左右屠耆王、左右谷蠡王和欧脱王等的王,即是对华夏称号王的直接借用。叶尼塞河流域黠戛斯人借用了汉语“王”(oo、 ong),突厥汗国鲁尼文碑文出现两种“王”(oo、ong),回鹘文文献中有三种“王”(ong、oo、wang)。最早传入北方民族语中的华夏称号“王”音ong是《广韵》系统音。南北朝至隋唐时期,又有西北方音的“王”传入北族,作wo(oo)。

报告环节结束后,五位与谈人分别就报告中的一些问题提出了自己的看法。荣新江老师表示,陈寅恪等前辈学者都曾指出胡名比胡姓更为关键,就此而言王丁老师的工作尤有意义。荣新江老师曾指导过一位本科生梳理吐鲁番文书中出现的白姓人名,发现虽然都是粟特名,但其中一些人可能属于吐火罗等其他族群,因要入籍故请粟特人帮忙取名,于是粟特人把自己族群的名字嫁接到他们身上。关于朗达玛灭佛,荣老师指出,一些敦煌学研究者发现许多藏文佛典实为10世纪而非吐蕃时期形成,阿里地区的文献或许也有相似情况,可与敦煌文献相印证。郝春文老师提出,从方法上讲,郑炳林老师的基本研究路径是对读敦煌碑铭赞和相关传世记载,但敦煌文书中有许多是后人追记,因此与最早文献对读时是否可能出现偏误。关于胡名研究,郝春文老师指出学界一般根据姓氏判断其人所属族群,但一些胡姓实为汉姓,比如边疆的曹姓也可能是曹操后人。

乌云毕力格老师分享了蒙元史领域的姓名研究情况,他表示虽然蒙古姓氏与族群有一定规律,但同姓可能对应多个来源,如果今人已忘记其原有蒙古语姓氏,研究者便无法复原。关于北疆碑铭中的“王”,乌云毕力格老师提出疑问,“王”字传播至北疆确有可能,但为何会出现一块碑上同时有“ong”和“wo”两种用法的情况?高峰枫老师结合自己对五世纪拉丁文本的研究指出,人名研究或许可以将时间维度纳入考量,比如同一个带有宗教色彩的人名,若出现在该宗教的兴起期可能说明很多信息,若出现在风行期也许便无很大解读价值。党宝海老师介绍了金元时期人名中的“奴”字常见用法,并就“wo”和“ong”的鼻辅音脱落问题结合自己的研究指出,元明清时期汉语进入蒙古语时很少见到脱落现象。

与会学者合影