2021年12月19日下午,“北大文研论坛”第154期在北京大学静园208会议室举行,主题为“景贤作圣:中国圣贤的多学科探讨”。文研院邀访学者、复旦大学历史学系教授刘永华,中国农业大学人文与发展学院教授赵丙祥,北京大学历史学系副教授李霖,清华大学历史学系教授王东杰,北京师范大学社会学院副教授鞠熙作主题报告,北京大学社会学系教授王铭铭、清华大学法学院/新雅书院副教授赵晓力、北京大学哲学系教授吴飞出席并参与讨论。

论坛伊始,召集人刘永华老师致开场白。他指出,圣贤作为具有超凡道德或才智的一类人物的代称,其实质是一种文化现象。它与同一时期的宗教、文化、知识、政治都关系密切,对理解中国古代政治文化具有重要意义。本次论坛旨在邀请历史学、社会学、人类学、民俗学等不同学科的学者,从不同的视角来共同讨论圣贤这一课题。接下来,五位学者依次带来主题报告。

万章的隐忧:虞舜神话的孝悌与政治

首位报告的是赵丙祥老师,他以“万章的隐忧:虞舜神话的孝悌与政治”为题,重点探讨虞舜故事在历史过程中的生成与流变。他首先谈到,虞舜神话在汉代往往是作为一种“故事”与政治理想和实践结合在一起的。虽然尧、舜并称,但可为每个社会成员日常追慕并付诸行动的,更多地是舜而非尧。从根本上讲,尧类似于乔治·杜梅齐尔所说的“背景性人物”,更多是被用来确定历史性的框架。虞舜起身于“匹夫”、“以微致显”的人生轨迹符合儒家修齐治平的路径取向,因而作为楷模人物备受推崇。从汉代开始,尧舜禅让模式往往成为王朝政治变替中的一个环节,如“汉家尧后”说、新莽代汉、曹丕代汉都与之直接相关。

虞舜像

《历代古人像赞》

明弘治十一年刻本

赵丙祥老师提出,仅仅以口头文学的形式理解神话是不够的。诸子作为神话的继承者和创造者,事实上对虞舜神话进行了再造。在《尧典》设定的父子、母子、兄弟三组初始关系中,父子与兄弟这两组关系是后续文献演变、铺衍的重点。通过梳理战国至两汉诸版本异文,可以发现虞舜的社会磨难故事可能有两个不同的源头;并且在情节分布的深层结构上,三种见于《尧典》、《孟子》与《诗经·生民》的文本高度相似。相比于《尧典》“诸难”是为舜安排的政治历练,墨子、孟子及战国与汉代诸子更为偏重舜的诸般社会经历。

接着,赵丙祥老师援引实例,继续探讨虞舜故事在汉代的书写与呈现。从汉代画像石所展示的民间情况来看,虞舜故事在东汉时期已经非常深入人心。如武梁祠画像石虽然刻画的是董永事父,其中“象耕鸟耘”的情节却来自《越绝书》对舜死后“象为之耕”、“鸟为之耘”的讲法。在宫廷和士大夫层面,虞舜故事又呈现出新的变化。又如刘向在《列女传》“有虞二妃”中着重强调了二妃“恪尽妇道”的美好德行,但洪兴祖注《楚辞》所引古本《列女传》却保留了二妃与舜父“斗法”的情节。这表明现实中的王朝政治已经迂回进入了虞舜故事的书写,同时并不与故事本身所传达的孝悌观念及价值观构成冲突。

接着,赵丙祥老师援引实例,继续探讨虞舜故事在汉代的书写与呈现。从汉代画像石所展示的民间情况来看,虞舜故事在东汉时期已经非常深入人心。如武梁祠画像石虽然刻画的是董永事父,其中“象耕鸟耘”的情节却来自《越绝书》对舜死后“象为之耕”、“鸟为之耘”的讲法。在宫廷和士大夫层面,虞舜故事又呈现出新的变化。又如刘向在《列女传》“有虞二妃”中着重强调了二妃“恪尽妇道”的美好德行,但洪兴祖注《楚辞》所引古本《列女传》却保留了二妃与舜父“斗法”的情节。这表明现实中的王朝政治已经迂回进入了虞舜故事的书写,同时并不与故事本身所传达的孝悌观念及价值观构成冲突。

汉代对虞舜神话的讨论与运用很大程度上是由孟子开启的,因而要将目光重新转向孟子。赵丙祥老师提示我们,孟子只对滕文公及门下弟子言“尧舜”的处理方式值得注意,他对孝道的理解应当结合其所处的战国政治与道德境况;从《万章》篇所讨论的父子、兄弟、王政三个问题来看,孟子通过分别强调心性、礼仪与亲亲尊尊,旨在为复兴周道奠定一个社会基础。通过对比《万章》与《五帝本纪》,可知司马迁对虞舜故事进行了重大改造。对此,他认为,司马迁的改造一定程度上与其个人遭遇和心境有关,但更重要的在于他看到了孟子师徒问对中间被掩盖起来的裂缝。在他看来,万章真正的隐忧不是舜这个具体的个人究竟是否“伪喜”,而是在“亲亲-尊尊”行动逻辑之下,一旦出现“伪喜”的问题,篡位就是水到渠成的后果,也就是后世学者所指出的潜在的“夺嫡”问题。两汉时期,孝文帝与淮南王刘长事、睢弘“汉家尧后”说与宣帝、明帝与广陵王刘荆事等背后都或多或少有着虞舜故事与现实政治相交错的影子,而王莽与曹丕的代汉篡位则意味着虞舜故事作为政制理想在道德典范层面上的破灭。

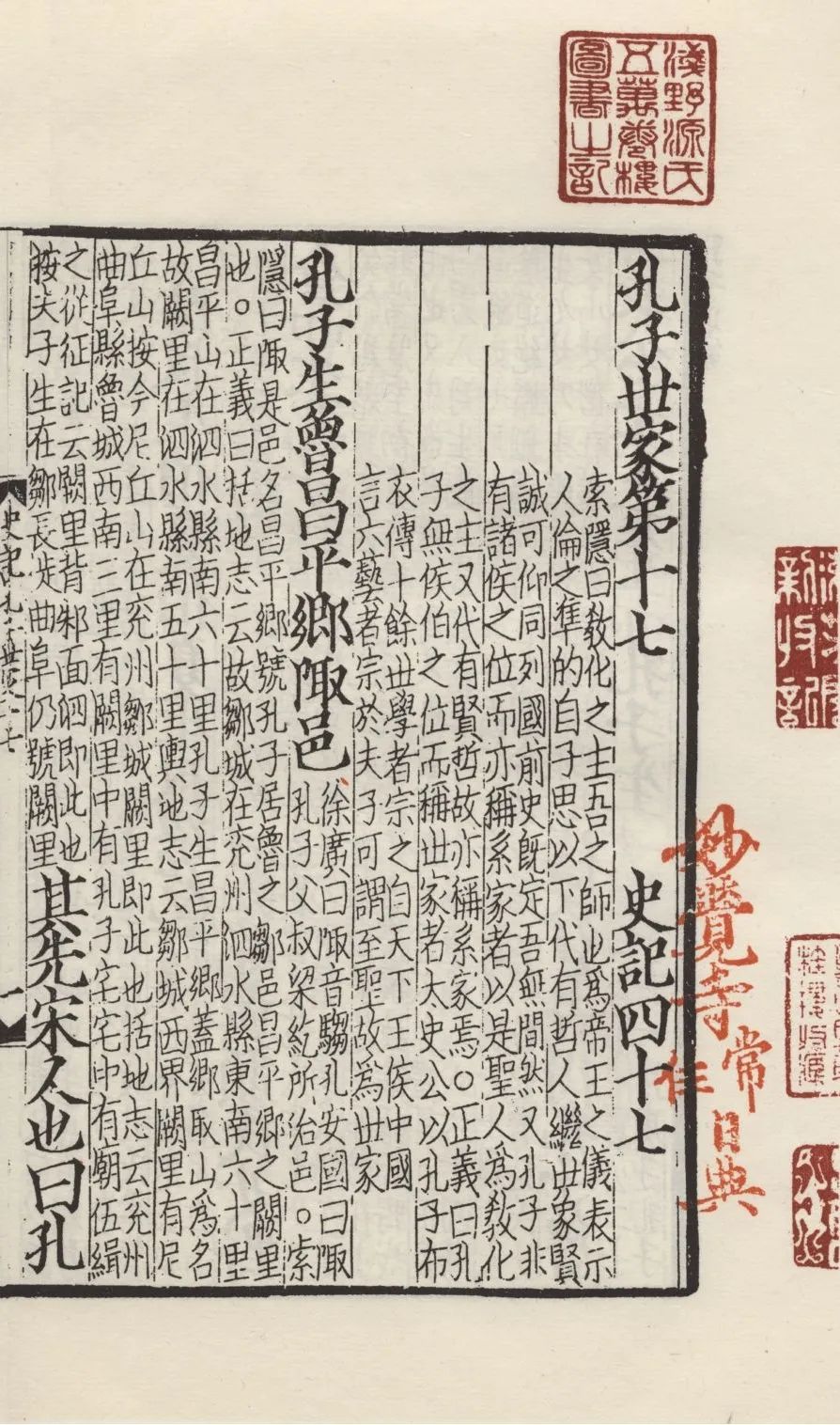

《孟子·万章上》论虞舜

《四书章句集注》

宋嘉定当涂郡斋刻本

在评议环节,赵晓力老师首先提出,战国禅让与尧舜禅让的关系较为疏远,尧舜禅让与舜的家庭关系通常也被理解为两个故事,而《孟子》所记载的匡章故事同样聚焦于父子关系,似乎更具代表性。吴飞老师继续对二十四孝中虞舜故事讲法的形成时间提出追问。王铭铭老师认为,这一报告的背后可能是希望考察家与国、禅让与亲属传承之间的紧张关系。赵丙祥老师一一作了回应,并补充道,本次报告主要尝试探讨的是在一个长时段中,不同主体根据实际政治局势的需要,对神话故事所进行的不同取舍。

《史记》中的孔子形象

接下来,李霖老师带来以“《史记》中的孔子形象”为题的报告。作为现存的关于孔子最早的传记,《史记·孔子世家》却受到后世读者的不少诟病,其中一项“罪状”是太史公“厚诬圣人”。这使李霖老师意识到,以司马迁为代表的汉人,与后人对圣人形象的预设存在诸多不同。本次报告便从《史记》中的孔子形象入手,考察“圣人”形象的不同面相。

首先,《史记》无疑是特别推重孔子的。除了以孔子入世家,《史记》还对孔子施以种种特笔,例如《十二诸侯年表》以孔子之死作为春秋与战国的分界点,足见《史记》特重孔子。所以所谓“厚诬圣人”,绝非司马迁有意为之,而是对圣人形象的不同预设造成的。

在进入《孔子世家》之前,李霖老师概括了《十二诸侯年表》序、《儒林列传》序及《太史公自序》对孔子形象如出一辙的叙述。在这些文本中的孔子形象,是一个身处王道衰微的时代,却“明王道”的孔子。由于孔子所主张的“王道”与现世格格不入,故而干七十余君而莫能用,最终修六艺尤其是作《春秋》以承载王道。

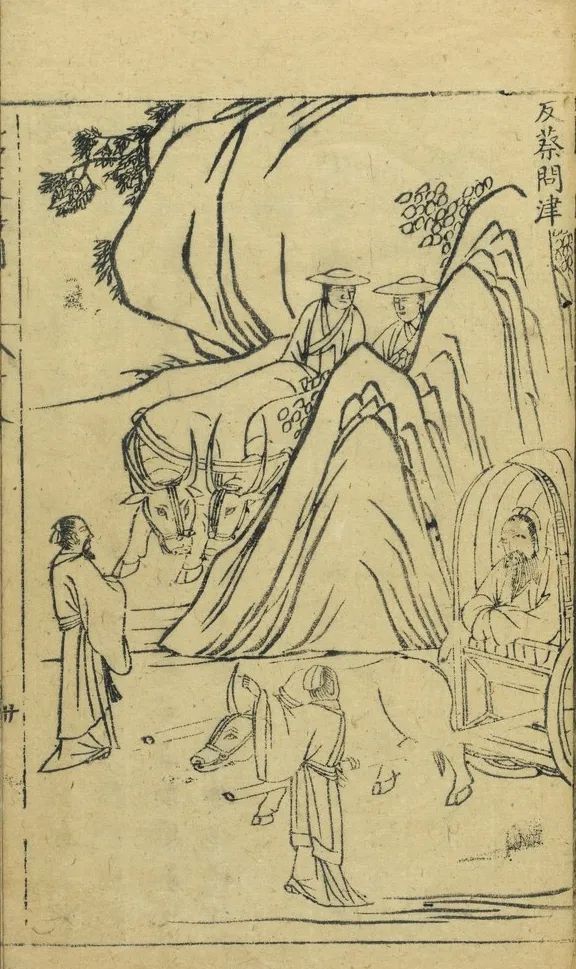

《史记·孔子世家》

宋建安黄善夫家塾刻本

在明晰了《史记》全书的孔子形象之后,李霖老师重新聚焦于《孔子世家》。他发现,《孔子世家》中的孔子主要事迹可以归纳为周游求仕与修六艺两件事,恰好与全书中的孔子形象若合符节。这样的孔子形象,与我们今天对孔子的印象有相当的差异。例如较之孟子及宋人所强调的孔子形象,《孔子世家》显然较为缺乏“孔子言仁”的记载。《论语·里仁》“君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是”一句似乎可以作为孔子周游的绝好注脚,但《史记》并未采用。又比如钱穆《孔子传》将“吾十有五而志于学”至“七十而从心所欲不逾矩”作为贯穿孔子一生的大线索,《孔子世家》对此毫不在意;而对于孔子与六艺的关系,是《孔子世家》的重中之重,而钱穆《孔子传》却并不重视,甚至予以否认。对此,李霖老师指出,《孔子世家》更侧重于将孔子塑造为一个王道的承载者,而并不看重孔子个体成德的历程和作为道德完人的圣人形象。具体而言,《孔子世家》一方面着重记孔子周游,刻画孔子积极求仕以施行王道的经历;一方面建立孔子与六艺之间的强关联,点明孔子在“王道不行”的情况下乃作《春秋》以承载王道。

《孔圣家语图》

明万历十七年刻本

与之相关的一个老问题是,孔子为何入世家?对此,李霖老师认为,孔子所修六艺尤其是《春秋》,因其承载王道而流传后世,是孔子入世家的缘由。与之相关,陈涉也是因为首事亡秦,其亡秦之事业被后人传承,所以才入世家。正如《孔子世家》小序所说,孔子“垂六艺之统纪于后世”以当王道。同时,《自序》司马迁之所以以“小子何敢让焉”自命继承孔子,绝非自负为道德完人,而是以写作《太史公》书来继《春秋》。此外,历数晋、楚、郑、赵、魏、韩等诸多春秋、战国世家,结合《自序》对三十世家是“二十八宿环北辰”的比喻,可知入世家者应当是天子的股肱辅弼之臣;孔子因其传承王道而在抽象意义上有尊周室之功,故而可以入世家。

在厘清《史记》中孔子形象的基础上,李霖老师辨析了后世认为《世家》“厚诬圣人”及其他与圣人形象相违之处,如野合而生,“季氏飨士,孔子要绖与往,阳虎绌孔子”,“为高昭子家臣,欲以通乎景公”,孔子语“怪”,孔子自谓“太山”“梁木”“哲人”等等。李霖老师指出,这些记述与《史记》中的孔子形象是一贯的,也符合汉人对圣人的预设,而与后人对圣人的预设有相当大的差异。

之后,与会学者围绕李霖老师的报告展开热烈讨论。对于王铭铭老师所提出的生不逢时是否是成圣的条件这一问题,李霖老师认为,《史记》中的孔子形象就是汲汲于求仕的,最后不得已才作《春秋》。赵晓力老师对《孔子世家》与《仲尼弟子列传》是否在记载孔子事迹上存在分工提出疑问。李霖老师回应道,相比今天我们更重视孔子教育家的身份,司马迁看重的则是作为教育内容的王道。此后,吴飞老师就《孔子世家》与公羊学的关系,与各位学者展开讨论。李霖老师认为,司马迁虽然有很强的公羊学渊源,也有相当多的看法与董仲舒一致,但在一些公羊学的经典议题上,《史记》却偏偏不采用公羊学说。实际上,《史记》并不专主一家,而是用自己的一套思想体系来兼采各家,既有对学术传统的继承,也有司马迁的新见。渠敬东老师也表示,公羊学难以概括太史公的整体气象。同时,他也提示大家注意,六艺在孔子的具体实践中到底意味着什么,可能是我们今天理解孔子的要害之处。

“乡贤”何以可能?

其后,王东杰老师带来题为“‘乡贤’何以可能?”的报告。从新著《乡里的圣人——颜元与明清思想转型》出发,王东杰老师此次希望探讨的是作为一种观念的乡贤如何成为可能的问题。 首先,他对“乡贤”这一概念展开分析。在他看来,“乡贤”概念可视为三重意义的交汇:一是对官府而言的教化与社会治理意义,二是对士大夫而言的修身意义,三是对普通百姓而言的神化意义。王东杰老师的思考便围绕这三个层次展开。

首先,他对“乡贤”这一概念展开分析。在他看来,“乡贤”概念可视为三重意义的交汇:一是对官府而言的教化与社会治理意义,二是对士大夫而言的修身意义,三是对普通百姓而言的神化意义。王东杰老师的思考便围绕这三个层次展开。

首先,在官府层面,乡贤在官方治理的方案中扮演着可供仿效的榜样这一角色。康有为曾给他一位做督学的同乡写信说,学官须兴起学子效法先贤之心,但天下贤哲甚多,不能一一遍师,故而要表彰“乡先生”。“乡先生”即乡里的圣贤,他们贴近百姓的日常生活,更容易激发一个普通士子的效仿之心——此为官府表彰乡贤的意义所在。在王东杰老师看来,乡贤可视为教化视野下一种“兴发感动”的媒介,或道德力量的源泉。对于儒家传道来说,人和书为两种最基本的媒介,其中活生生的人和事具有特别的力量;宋儒强调“做人的样子”,即突出圣贤以自己的“样子”介入与影响现实的价值所在。此外,朝廷与地方对圣贤有着不同的评判标准。相比思想与学说,对乡里圣贤的评判更看重具体的行为与实践,从而在学术层面反对官方意识形态的颜元仍然可以成为乡贤。这和朝廷层面对入祀孔庙的名单的考量不尽相同。

其次,从士大夫的角度来看,圣人并不是一个完型的位阶,而是始终处在一个将至未至的过程。王东杰老师援引《中庸》关于“君子之道费而隐,夫妇之愚,可以与知焉,及其至也,虽圣人亦有所不知焉。夫妇之不肖,可以能行焉,及其至也,虽圣人亦有所不能焉”的阐述,指出在儒家观念当中,并没有一个终极版的圣人;因而无论是圣人、贤人,还是普通的读书人,乃至匹夫匹妇,都行走在同一道路上,彼此之间只有先后与快慢的差别。如同王阳明以精金之纯度来比喻圣贤之间只有“量”而无“质”的差异,儒家更重视的是圣人与匹夫匹妇之间的相同性。由此,乡贤这一概念的产生也得力于儒家思想对于人的连续性的强调。此外,王东杰老师推测,乡贤等圣人之所以在明代大量出现,或与明代以后兴起的体验式文化有关。

颜元祠堂旧影

《江苏教育》1936年第10期

最后,乡贤在庶民层面的意义何在?王东杰老师基于《颜元年谱》及民间故事中乡人邀请颜元驱鬼的记载,指出颜元在成为圣人的同时,事实上也被方术化了。在普通百姓眼中,圣人可以跨越正统和异端的界限,分享了部分神的功能与特征。因此,圣人除了提供道德的力量以供百姓学习之外,更多地起到供百姓崇拜的作用。简言之,圣人供士大夫学习,而供普通百姓崇拜。并且,平民百姓对圣人的崇拜与神化完全基于自身的立场与需要,而不是像朝廷和士大夫那样出于政治的目的。

报告完毕后,与会学者纷纷分享了自己的感想与意见。王铭铭老师就报告内容提出两个问题,一是道士与高僧是否也可以成为圣人,二是能否在报告讨论的三重层次之上找到一个可以统摄三者的总体性。赵晓力老师则对造成颜元和李塨民间形象差异的原因有所疑问。对此,王东杰老师表示,颜元和李塨虽然同属颜李学派,但其在官方视野中的地位和价值可能不同,前者受到了官方更多的关注与改造,故而留给民间的空间就相对较小。吴飞老师的意见是,在乡贤的确立上,百姓似乎相比朝廷与士大夫在事实上更为重要,明代乡贤的大量兴起可能更多与宋代以后的乡里社会有关。王东杰老师回应道,明末的读书人也有不少对圣人的称呼,很可能还是士大夫文化对普通百姓造成影响。

圣贤怎样成神:明清北京的城市土地神

第四位报告的是鞠熙老师,她的题目为“圣贤怎样成神:明清北京的城市土地神”。无论是《庄子·庚桑楚》的记载,还是明清北京的圣贤祭祀场所,都表明圣贤的确可以接受祭祀。但鞠熙老师提出,被祭祀的圣贤,并未真正成神。他们没有“香火”,不会在官方祠宇之外被祭拜,没有人会专门为他们修建新的庙宇,更不会成为灵验故事的主人公。在她看来,神灵的特点是神妙莫测,标志是香火,能力是灵验。相比之下,圣贤的神坛是寂静的、没有生命力的。但值得注意的是,在北京只有韩愈和于谦真正成为了这样的神灵,且都是作为土地神而被崇拜。从而,鞠熙老师尝试探讨韩愈与于谦成为土地神的原因与过程。

国子监土地祠中供奉的韩愈像

1931年国立北平研究院摄

鞠熙老师提供

鞠熙老师首先指出,康熙二十七年国子监重修土地祠所书的匾额与对联第一次流露出韩愈成为土地神的迹象。在此之前的明嘉靖《皇明太学志》与清初谈迁的《北游录》都丝毫没有提及国子监有供奉韩愈的现象。而康、乾以后,言及韩愈是土地神的记载却井喷式出现。其中,袁枚《续子不语》“韩昌黎称老相公”条还记录了韩愈作为阴间专门负责科场之事的“老相公”,对口出狂言的秀才陈效曾施加报复的故事。可见,韩愈俨然成为了一个报复心极重的鬼神。相比之下,于谦成为土地神的经过就更为有趣。鞠熙老师发现,虽然于谦一度在北京成为土地神,但其香火从来都是靠杭州人维持的。相信于谦是土地神的无一例外都是浙江来京的士子与文人,于谦的土地神身份从来没有真正被北京本地人所认可。清初,居住在北京内城的旗人将于谦祠改造成福德庵;光绪年间杭州同乡再度将其购置下来并举行祭祀,多余房间还成为为杭州举子提供住宿的试馆。

北京于谦祠今貌

那么,韩愈与于谦为什么可以成神?在鞠熙老师看来,如果做历史性的解释,韩愈与于谦被作为土地神祭祀可视作清初汉族文人在旗人社会中的“飞地”。而之所以选中了韩愈、于谦,可能是因为其身上兼具对抗性与复仇性,即老子所说的“强梁者不得其死,吾将以为教父(或教主)”。此外,或许也和清初帝王有意识地将理学神学化,以整合多元文明的宇宙观有关。如《潮州韩文公庙碑》中用来描述韩愈的“神之在天下,如水之在地中”就被乾隆反复援引来论证北京是众神的源头,那么以韩愈作为国子监、贡院、翰林院等土地的保护神,也就象征着这些中央机构对全国儒学的辐射与控制。最后,鞠熙老师强调北京土地神更重要的特点是与“社”没有关系。对此,她不同意北京处在皇权直接监视之下,故而没有地方社会的解释。在她看来,明清北京城内土地大多为国有,以及北方社会只有冬季定居的社会形态或可为解答此问题提供线索。

评议环节,王铭铭老师补充介绍了广东土地神的情况,来与报告所主要谈论的北京土地神形成对话。赵晓力老师关注韩愈身份的特殊性,提出其成为土地神可能也与担任国子监博士、祭酒的经历有关。王东宇老师则提示大家,我们并不一定要为某种偶然性的存在找到原因和解释。渠敬东老师补充道,北方土地庙没有以地域为单位的社,可能和北方战乱背景下,社会的移动性、变异性特别强有关。接着,与会学者就祠庙地域性的判断标志继续展开讨论。

百神之主:明代政治话语中的君神关系

最后,刘永华老师带来题为“百神之主:明代政治话语中的君神关系”的报告。刘永华老师首先讲述了问题的由来:君主与圣人本属两个不同的范畴,但君主在某一历史阶段成为了圣人,因而可能有一个君主的圣人化过程。成圣不同于成神,皇帝与神明之间的君神关系值得讨论。在君神关系视野下,神明的敕封,祀典的成立,以及作为祭祀“原型”的皇帝祭祀,都是需要考察的课题。此前,刘永华老师已经关注过乡里层面与地方行政组织层面的神明祭祀情况,本次报告则主要围绕君主本身,从“百神之主”、“人神之主”等针对君主的表述出发,思考其中体现的君神关系与君神交涉问题以及历代表述的差异。

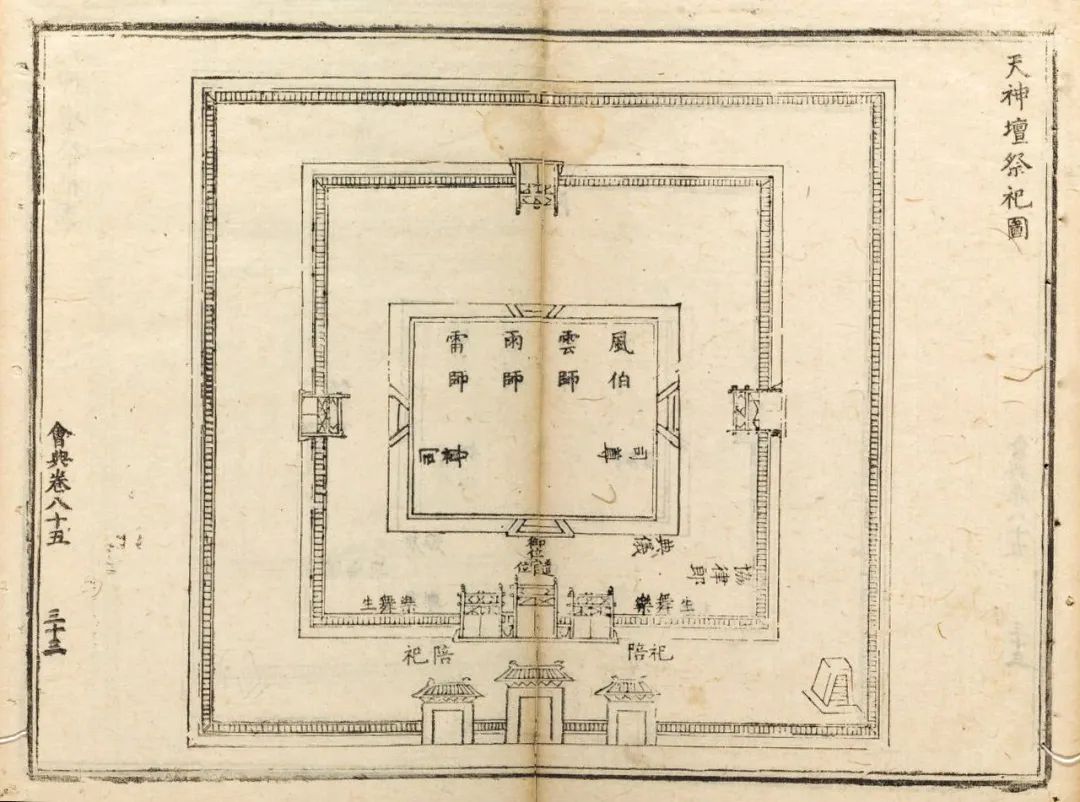

《天神坛祭祀图》

出自《大明会典》

明万历内府刻本

为了厘清“百神之主”这一表述的形成过程,刘永华老师主要搜集了五经及其注疏、唐宋正史及政书等两方面文献中的用例。他发现,五经及其注疏虽然没有正式出现“百神之主”的表述,但已经呈现了与之类似的观念。如《尚书》中的“俾作神主”指的就是让商汤作为天地神祇之主的意思。这一观念在唐宋时期的官方文书与民间表述中逐渐普及,如唐玄宗诏书的末尾以皇帝口吻自称“承宗庙之福,为人臣之主”,《朱子语类》提及“天子者,天下之主”等等。那么,如何理解这些表述中“主”的含义?刘永华老师结合古文字学家的研究,指出“主”的字义经过了从祭祀器物,到祭祀主体,再到政治首脑的转变。因此,所谓“百神之主”并不是驾驭百神之主体,而是天地神明之主祭,其重要性在于其在宇宙生生秩序中所具有的枢纽性位置。此外,唐代开始出现的“人神之主”包含有主祭与君主的双重维度,应与“百神之主”有所区分。

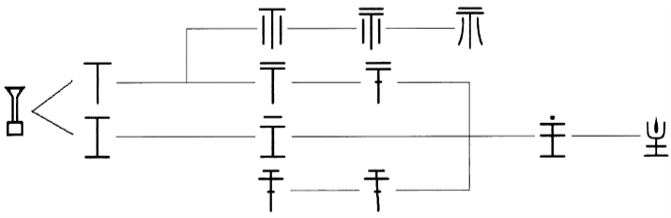

“主”的字形演变

刘永华老师提供

接着,刘永华老师择取几则文献用例,来讨论“百神之主”在明代政治话语中所扮演的角色。一方面,在灾异或星变背景下,君主作为“百神之主”要有所反省和举措。如沈一贯所上揭帖、钱薇对嘉靖皇帝的劝谏都可以体现这一点。另一方面,君主作为百神之主,具有不同于凡人的属性。如郑庆云以此劝阻君主在宫中建醮、祭祀异端的行为;徐阶认为天子身为“百神之主”,故而不会受到黑氛等邪气的侵扰;张居正则以天子为“百神之主”为据,论证其不必在大婚日期上遵循民间的吉凶礼仪——它们都展示出帝王在生生秩序中的位置,以及帝王与超自然世界的关系。对此,刘永华老师取得两点初步认识。第一,在“百神之主”的历代表述差异上,经疏多表述为“百神之主”,唐宋多用“人神之主”,明代则多用“天地(山川/四海/民人)百神之主”,“主”的对象、内涵似有增加趋向。第二,在君神交涉问题上,明代政治话语中出现了强调君主具备超越凡俗的特性的表述。

论坛现场

最后,与会学者围绕刘永华老师的报告展开热烈讨论。对于吴飞老师所指出的礼经根源问题,刘永华老师表示,某一表述的出现与其在一定时期被反复提及和使用是两回事,两者都值得重视。针对人神之主与百神之主的差别问题,王东杰与李霖老师都认为就报告出示的材料而言,两者之间似乎可以互相替换,可能只是修辞的差异。刘永华老师最后对五个具体用例所具有的不同意涵和面向作了进一步的补充说明。