2021年12月6日晚,“观象敦煌:‘罗氏档案’中的莫高窟与榆林窟照片”系列论坛第二场、 “北大文研论坛”第152期在线举行,主题为“国际视野下的敦煌学——作为史料的敦煌与作为空间的敦煌”。芝加哥大学艺术史系副教授林伟正(Wei-cheng Lin)、俄罗斯冬宫博物馆东方部高级研究员玛利亚·缅希科娃(Maria L. Menshikova)作主题发言,北京大学艺术学院助理教授刘晨主持。哈佛大学东亚语言与文学系教授包弼德(Peter K. Bol),密歇根大学中国艺术史教授、中国研究中心主任包华石(Martin Powers),普林斯顿大学唐氏东亚艺术研究中心副主任经崇仪(Dora C. Y. Ching)与谈。本场论坛是“敦煌学”系列活动之一。

论坛伊始,林伟正老师提出,“罗氏档案(Lo Archive)”的编辑出版嘉惠学林,对其中莫高窟与榆林窟照片信息的详细整理将激发艺术史学界新的研究热情。他的研究也在这些图像材料基础上展开,主题为:“观象敦煌(Visualizing Dunhuang)”中,“建筑”何为。林伟正老师认为,对于建筑史学者而言,敦煌石窟研究的难点并不在于解读石窟修造的技艺,而在其研究的对象——“建筑”具体如何理解。

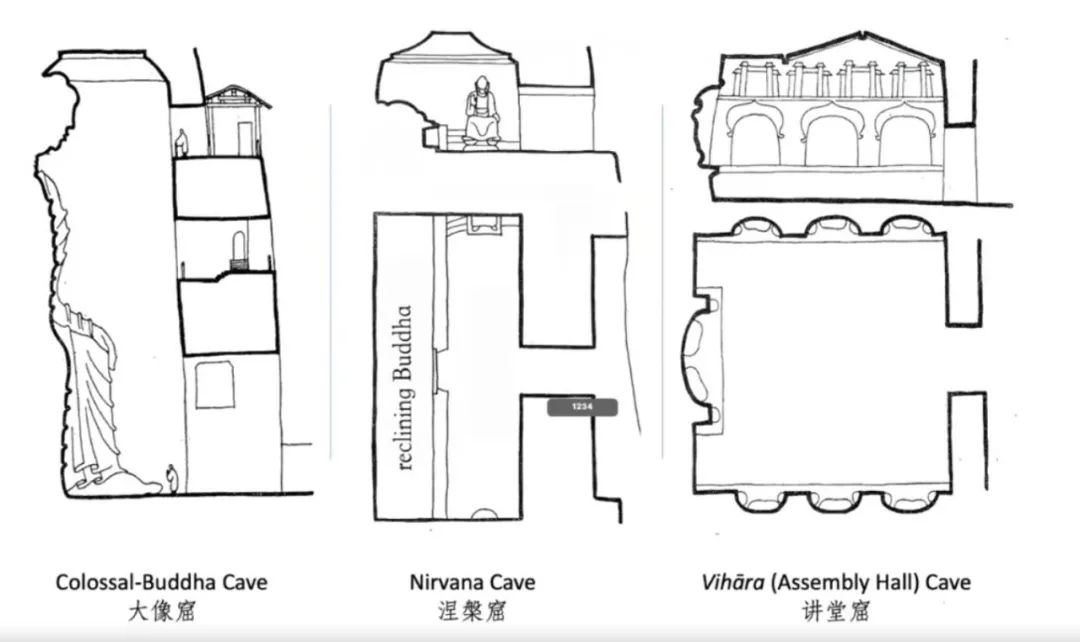

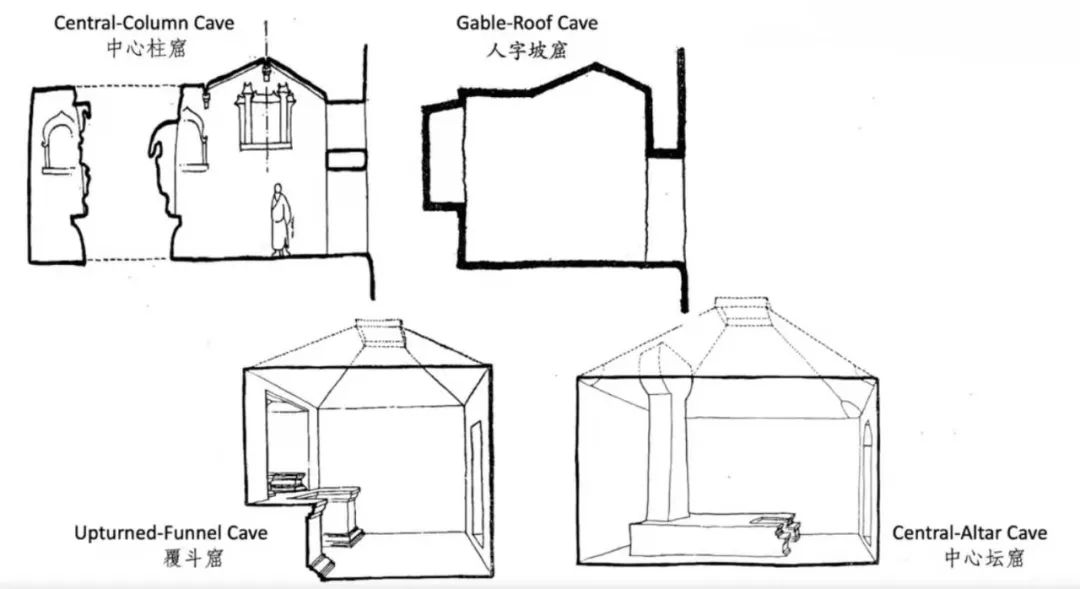

典型的建筑史研究往往以洞窟形制为基础作出类型学划分。要言之,敦煌洞窟可以分为大像窟、涅槃窟、讲堂窟、中心柱窟、人字坡窟、覆斗顶窟和中心坛窟等不同类型,又以后四种最为流行。相比修造的方式,研究者更加关心“石窟建筑”创造了何种类型的空间。许多学者认为,建筑本身服务于其中供奉的佛教图像。他们的研究也围绕着石窟形制如何有助于窟中墙面、壁龛、佛台与窟顶等部分图像的组织而展开。

敦煌洞窟形制

与既往研究不同,林伟正老师强调,石窟的类型传统事实上限制了其内部图像的组织。莫高窟南区近五百个装饰各异的彩绘窟均依照寥寥数种特定的洞窟形制修凿而成,洞窟形态与其图像装饰的联系实则有限。他还提出,相较于聚焦洞窟的物理形制,“石窟建筑”研究更应当关注“建筑”如何先验地作为洞窟内部图像组合的一部分,在宗教的可视化过程中发挥作用。

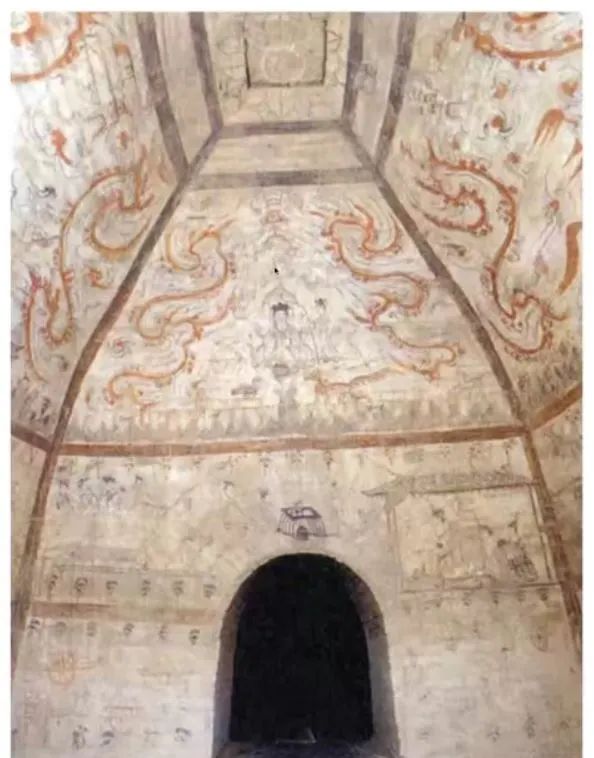

林伟正老师通过一组个案研究进一步阐发了自己的观点。从分类法角度来看,学者认为,敦煌洞窟的不同形制的起源可以追溯到印度、中亚及中国其他地区的各类建筑。如覆斗顶窟可能与临近地区的墓室形制有关,甘肃酒泉地区北凉时期的丁家闸五号墓墓室顶部的结构和壁画装饰都与莫高窟南区249窟的覆斗顶颇有相似之处。但这并不意味着建筑形制与图像模式之间存在着必然联系。

莫高窟南区249窟覆斗顶(左)与丁家闸五号墓墓室顶(右)

以覆斗顶和人字坡窟为例,莫高窟北区许多此类洞窟均无壁画与佛像装饰,但它们的空间形制却与南区的彩绘窟十分相似。其间的相似性恰恰否定了建筑形制与特定图像程式之间的联系。除此之外,流行的形制虽然几经变迁,但相对“过时”的类型也仍在被工匠使用。四种洞窟的并行展现了地区性的修造传统,也可以佐证修凿洞窟的考量与内部图像无关。

在此基础上,“石窟建筑”研究如何超越类型学的局限?林伟正老师认为,关键在于认识到“建筑”不止于石窟的物理形态与结构,研究者应当从观看的角度出发理解建筑。仍以此前提及的覆斗顶彩绘窟为例,虽然它与丁家闸五号墓和莫高窟北区的洞窟在空间结构上有许多相似之处,但彩绘窟所要求的感知主体则是其他两者均不具备的。窟内的图像依照步入其中的观者之眼而构思、设计。

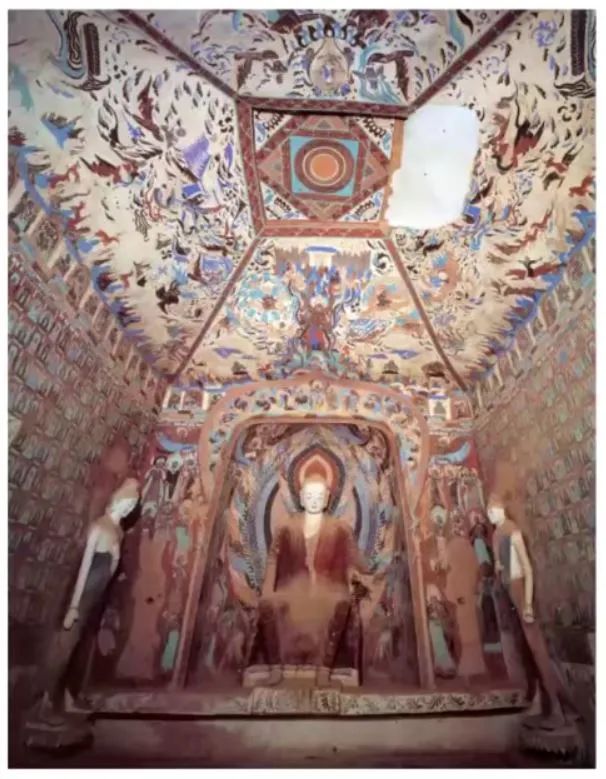

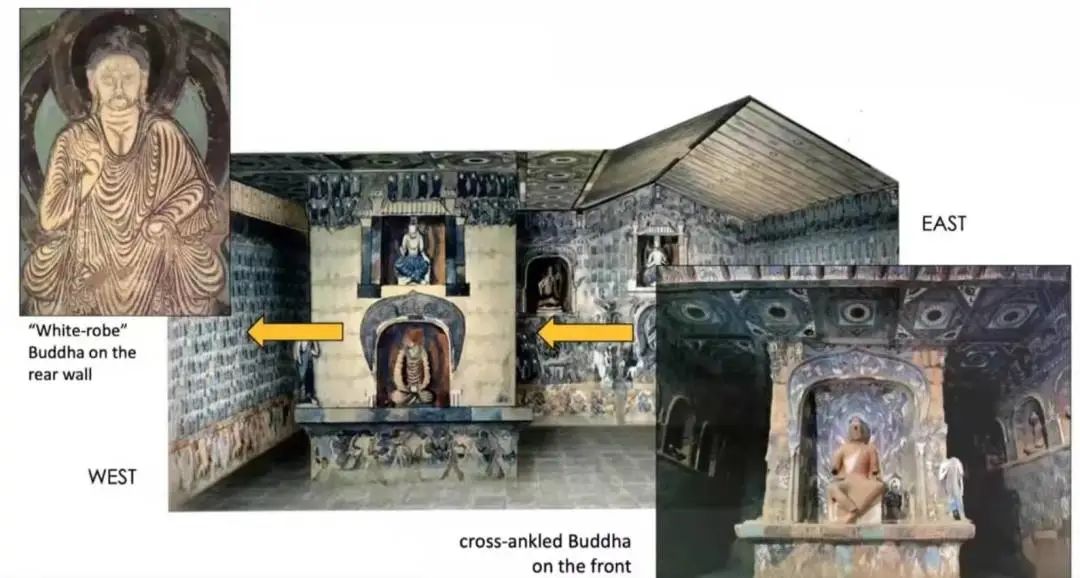

莫高窟254窟

254窟观者视角示意图

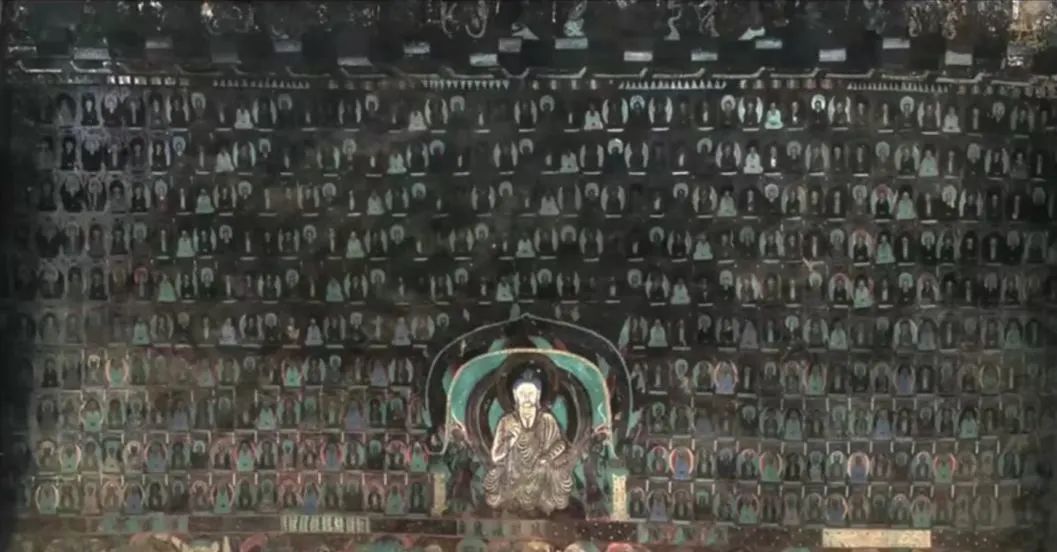

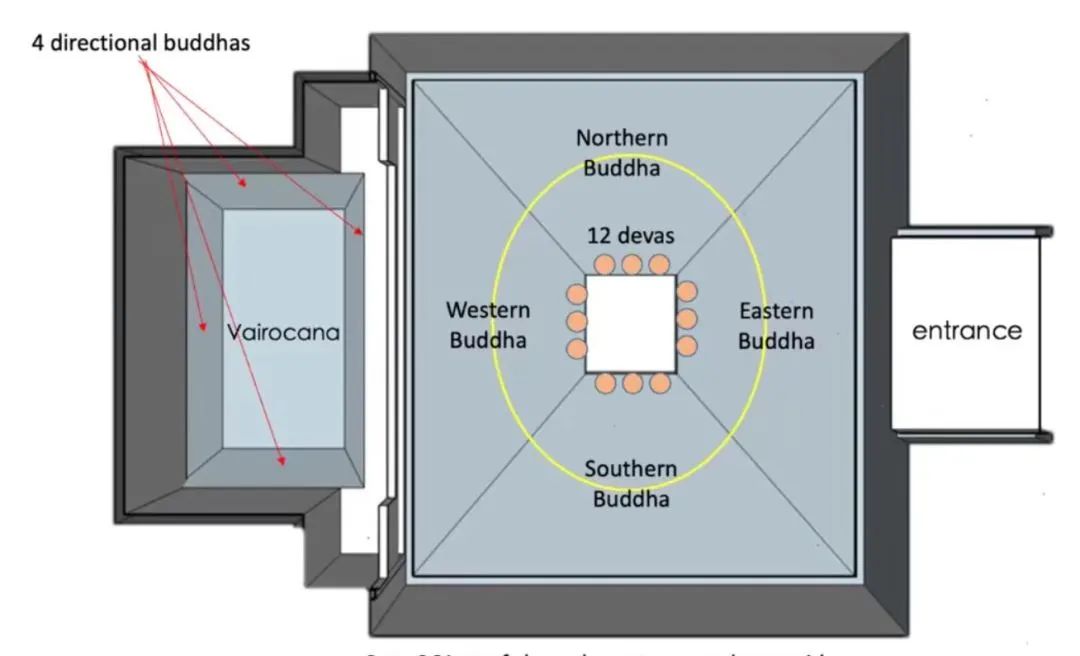

著名的莫高窟254窟是莫高窟最早的中心塔柱式洞窟,中心柱四面开龛,其中各设佛像,形制与文殊山石窟相类。此窟的独特之处在于中心柱位置的偏移。洞窟内部的空间被靠近东侧入口的人字坡顶与偏向西侧的中心柱一分为二,延展出东西向的轴线。 进入石窟,映入观者眼帘的不仅有东向大龛中的交脚弥勒佛,也包括轴线尽头西壁的白衣佛说法图。白衣佛周身所绘千佛,营造出如《观佛三昧海经》所云,“想一室内满中佛像间无空缺”的视觉效果。林伟正老师历数莫高窟早期十四座中心柱窟,均有与此相似的壁画出现。这既体现出石窟建筑对其中图像的决定性影响,也显示了建筑如何生产出对内部空间始终如一的认知,从而定义了观者对石窟中图像及其宗教意涵的体验、觉察与理解。

进入石窟,映入观者眼帘的不仅有东向大龛中的交脚弥勒佛,也包括轴线尽头西壁的白衣佛说法图。白衣佛周身所绘千佛,营造出如《观佛三昧海经》所云,“想一室内满中佛像间无空缺”的视觉效果。林伟正老师历数莫高窟早期十四座中心柱窟,均有与此相似的壁画出现。这既体现出石窟建筑对其中图像的决定性影响,也显示了建筑如何生产出对内部空间始终如一的认知,从而定义了观者对石窟中图像及其宗教意涵的体验、觉察与理解。

林伟正老师提到,石窟建筑空间结构上的任何改变,都将导致图像系统、观看方式,甚至于宗教意义的变动。六世纪早期,带有西壁主龛的覆斗顶窟兴起,本质性地改变了观者对石窟空间的感知。中心柱的移除扩展了观看者的视野,使之物理上更加靠近龛内的塑像;这一变动也将东西轴线延伸到壁龛中,使得原本割裂的内部空间合为一体。

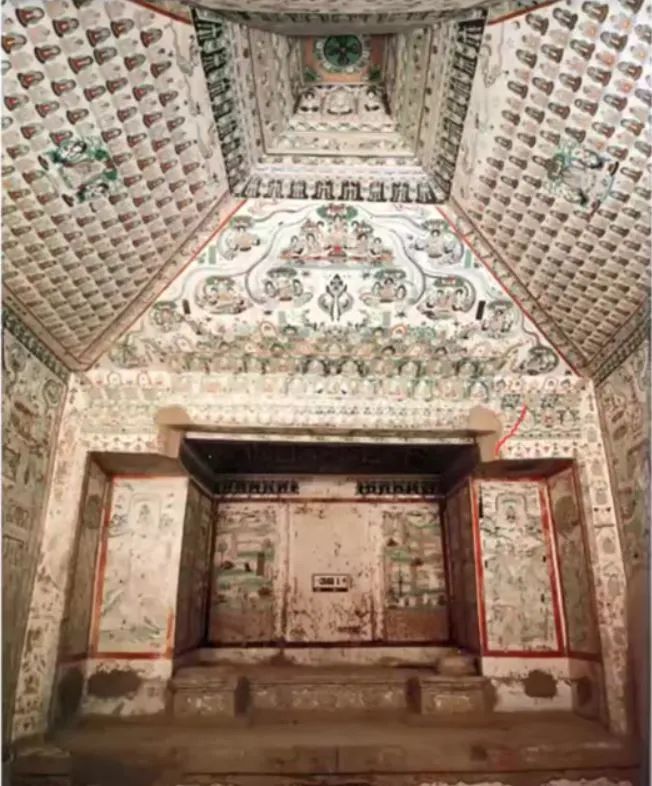

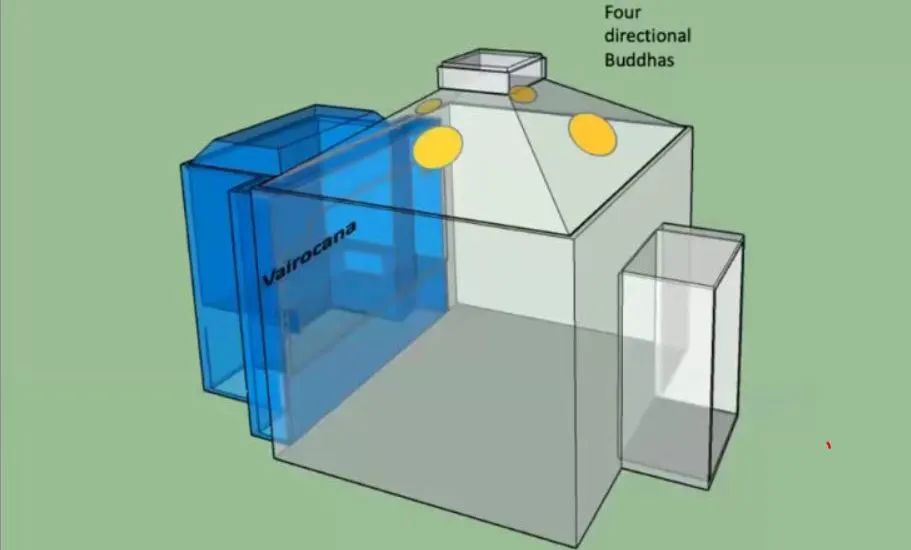

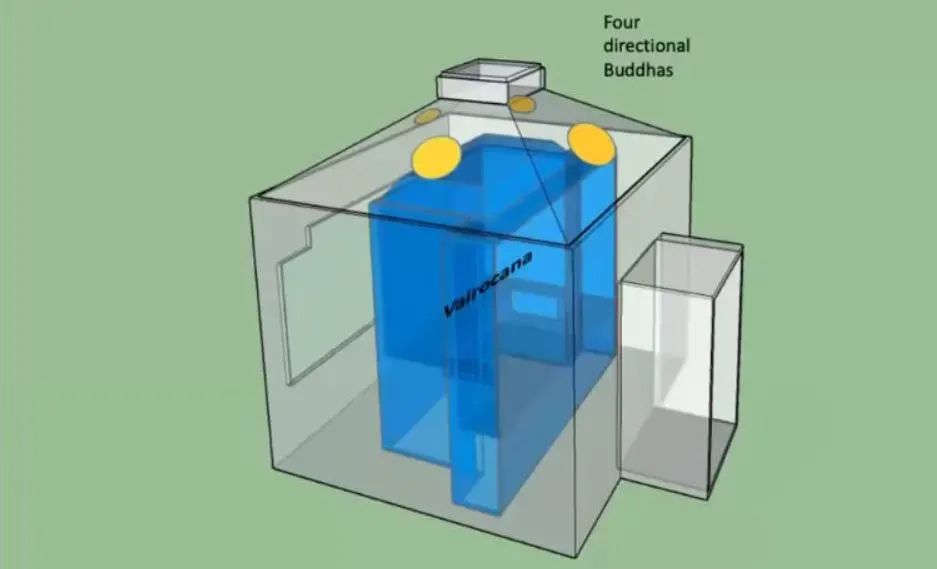

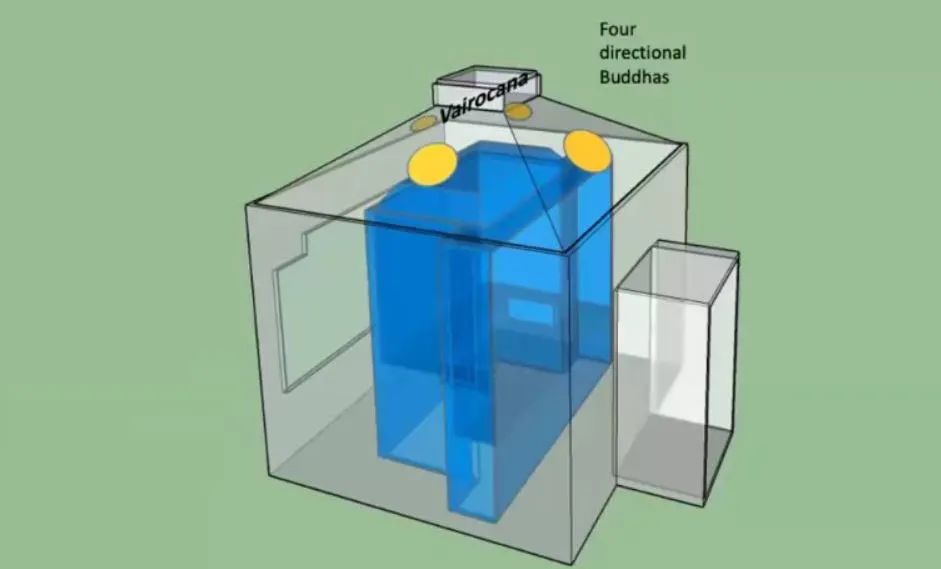

有趣的是,八世纪晚期部分覆斗顶窟中出现了“帐型龛”变体。西壁主龛中分割出一个独立的“龛中之龛”,其顶部装饰条带形如“斗帐”。莫高窟361窟就采用了这种形制。石窟顶部所绘的“十二天”与“四方佛”形象,暗示了中心卢舍那佛的存在。赵晓星研究员推断,窟内西壁帐型龛中心残损的形象原为卢舍那佛。林伟正老师据此认为,帐型龛有如“窟中之窟”,壁画上的卢舍那佛在工匠的设计中宛如居于洞窟之中,在观念世界中垂直飞升。由此,建筑为观者构筑了想象空间,视觉化地呈现出超越性的所在。

莫高窟361窟中的“帐型龛”

“十二天”、“四方佛”与卢舍那佛观看示意图

九世纪末期,张淮深曾这样形容莫高窟的特点:“方太室内,化尽十方,一窟之中,宛然三界”。林伟正老师籍此指出,石窟建筑与其中承载的图像共同参与了洞窟的视觉营造,“观象”敦煌中的石窟建筑“不在于它是什么,而在于它渴望达成什么”。

莫高窟61窟

发言最后,林伟正老师以莫高窟61窟的案例作为结尾。此窟为中心坛窟,坛上曾有文殊菩萨骑狮像,窟中的装饰程式显示了五台山信仰的流行。观者自东而进,绕坛而行,在昏暗的室内近观壁画,随着视线的起伏与图像的引导,有如登临五台,体验了一场虚拟的圣山之旅。借用汪悦进教授提出的概念,敦煌石窟中“游走的眼光(peripatetic vision)”得以实现,有赖于石窟建筑这一不可或缺的视觉化框架。

林伟正老师在报告中

-

论坛进入下半场,缅希科娃研究员的发言聚焦于历史照片如何为敦煌的重建和可视化提供现实依据。二十世纪初,伯希和、斯坦因及谢尔盖·奥登堡(Sergei F. Oldenburg)等西方探险家先后造访敦煌,探险队中随行的摄影师拍摄了大量历史照片,其中大部分很快都整理公布,成为研究敦煌石窟建筑的重要资料。而罗寄梅夫妇在其后的1943至1944年间拍摄的3000余张照片如今编辑出版,无疑也将促进学界对敦煌石窟的深入研究。

缅希科娃研究员提到,二十世纪上半叶的敦煌与我们今天所见的面貌大为不同。现代修缮后莫高窟96窟外的木构窟檐气势恢宏,是敦煌石窟的标志性象征。但在1943年罗氏拍摄时,建筑结构残损严重,探险者须借助木梯攀上陡峭的山崖。俄国探险家奥登堡留下的照片与笔记中同样描绘了持杖攀高的探险者形象,运输行李的驼队以及窟外险峻难行的崖壁。这些历史照片也记录下了暴露在空气中、风化严重的巨像、洞窟和寺庙,忠实还原了二十世纪早期莫高窟的历史面貌。

1943年持杖攀高的探险者

值得一提的是,与奥登堡同行的摄影师萨缪尔·杜丁(Samuil Dudin)也是一位专业画家,除了拍摄黑白照片,他还临摹了许多敦煌壁画的彩绘图像。1915年,奥登堡探险队还绘制了崖壁上可见的石窟入口巨幅地图,全图长达二十米。这些宝贵的手绘资料亦为重构敦煌全景提供了重要参考。

探险队手绘地图(局部)

随后,缅希科娃研究员对比了敦煌探险者在二十世纪不同时期留下的照片档案。不同时期洞窟内部环境的差异揭示出探险与修复活动对石窟面貌的影响。以莫高窟321窟为例,伯希和与奥登堡拍摄的照片中两侧所塑的动物均为白狼。此后,武则天时期的白狼塑像原作被带到圣彼得堡的冬宫博物馆。在罗氏档案中,空缺之处已被新的海兽塑像所取代。修复者对石窟内的其他元素也进行了改造。与西方探险家图片中残损的塑像对比,罗寄梅照片中西壁佛龛左侧的力士明显亦为四十年代重塑。

罗氏档案与先前资料间的区别揭示了上世纪四十年代人们对莫高窟塑像的修复与改动。接下来的一百年间,类似的细节变化也在不断发生。缅希科娃研究员将自己2017年到访敦煌时拍下的照片与历史档案对比,发现不少石窟中的塑像因重塑、修复或自然损毁而发生了改变。绝大部分动物塑像的面貌都与二十世纪大不相同。

档案材料与2017年实拍照片对比

另一方面,历史照片也为还原博物馆藏的壁画残片之全貌提供了重要线索。缅希科娃研究员介绍了冬宫博物馆所藏的莫高窟263窟局部壁画,它在20世纪初被奥登堡切割、运送到圣彼得堡。从伯希和和罗寄梅拍摄的不同角度照片可以看出,壁画分栏绘制,上部为五世纪绘制的千佛和供养人图像,底部则是十世纪添加的官员形象。罗氏档案中图片左侧的缺失部分正是冬宫博物馆的壁画残片。综合历史照片与壁画现状,学者们以数字方式重现了石窟图像的本来面貌。

莫高窟263窟旧照(1906-1907)

壁画中供养人像旧照(1943-1944)

缅希科娃研究员最后总结道,敦煌探险家留下的图像资料意义深远,拍摄于二十世纪中期的罗氏档案更具有特殊的历史价值。冬宫博物馆的敦煌相关藏品的布展正有赖于伯希和、奥登堡以及罗寄梅等探险者在二十世纪留下的丰富资料。更重要的是,罗氏档案的编辑出版不仅对博物馆的展陈策划多有裨益,更为莫高窟建筑、雕塑和壁画的研究与复原,石窟的重建与修复提供了独一无二的线索。

缅希科娃研究员在报告中

讨论环节

线上讨论环节

讨论环节,包弼德教授高度评价了两位主讲人的发言。经崇仪老师特别介绍了《观象敦煌》第九卷,也即研究论文集卷的具体内容。她希望丛书的出版能够推动敦煌研究乃至于中国艺术史学科新的发展。包华石教授提到,宿白先生在研究中以功能对云冈石窟进行分类,这与林伟正老师的研究关系如何?

林伟正老师回应,从观者视角出发的探讨与传统的石窟建筑研究并不冲突。但彩绘窟既然应“观象”之需所建,其建筑结构本身不只是观看者的物理坐标,更在观看的实践中扮演着积极角色。敦煌石窟的特殊之处正在于它连绵千载的建造和观看传统,工匠和观者共享有关营造和感知石窟空间的知识。在他看来,这才是综合性的“建筑”研究所应试图发掘的维度。林伟正老师还提到,缅希科娃研究员和他本人的发言都提及了敦煌地区鲜活的石窟建筑传统。形式各异、规模不同的修复、重建活动从唐宋以来延绵至今,图像意义在其中的传承、演变和创新同样值得关注。