2022年6月21日上午,“北大文研论坛”第165期在线举行,主题为“宋代文学文献学的新视域”。北京大学中文系教授张剑,文研院邀访学者、华东师范大学中文系教授刘成国,南京大学文学院教授卞东波作主题发言,北京大学中文系副教授吴国武评议,北京大学中文系长聘副教授程苏东参与讨论。本次活动为“作为方法的文献学”系列论坛之一。

一

首先发言的张剑老师以方志所收宋人诗歌为例,讨论了利用地方志文献进行文学研究需要的问题及其解决对策。方志文献数量众多,往往载有历代名贤对地方风土人情的吟咏,是编辑总集和辑佚诗文重要的材料来源之一。但方志本身的文献疏失也给研究制造了一定的障碍,就宋人诗歌而言,“误收”“重出”“作伪”都是比较典型的问题。“误收”指误将前代、后代作品当作宋人之作收入的案例;“重出”指同一诗歌在多种方志的记载中作者相同但创作地域有异,或者地域相同但作者有异的情况;“作伪”则是编纂者有意伪造名人事迹,假托名人诗歌为本地增光添彩的行为。这三者之间并非泾渭分明,有时难以辨明是编者的失误还是主观刻意的造假。

对于方志文献的弊病,前贤已多有论列。总结起来,方志之所以会产生种种问题,一是因为编纂者受自身态度或水平的影响,对材料疏于考辨,抄撮旧说; 二则是编纂者私心作祟,欲夸美乡邦、扬名亲旧,甚至不惜作伪。此外,由于地理沿革变化,方志不断续修,使其面貌异常复杂,出现问题在所难免。据此,张剑老师提出了使用方志材料的两点对策:贯彻史源学方法,以及在此基础上依据可信度高低为方志文献划分信任等级。前者即是要对所引材料逐一根寻出处,一般以早出的方志为准,并结合其他材料判断其是否可信。在这一过程中,材料的溯源范围不应局限在方志本身,而应包括所有史料,特别是要注意到各类史料间复杂的流变关系,避免以讹传讹。对于无法考订源流的材料,则宜根据其流传情况、内容依据和其他材料佐证判断信任等级。

二则是编纂者私心作祟,欲夸美乡邦、扬名亲旧,甚至不惜作伪。此外,由于地理沿革变化,方志不断续修,使其面貌异常复杂,出现问题在所难免。据此,张剑老师提出了使用方志材料的两点对策:贯彻史源学方法,以及在此基础上依据可信度高低为方志文献划分信任等级。前者即是要对所引材料逐一根寻出处,一般以早出的方志为准,并结合其他材料判断其是否可信。在这一过程中,材料的溯源范围不应局限在方志本身,而应包括所有史料,特别是要注意到各类史料间复杂的流变关系,避免以讹传讹。对于无法考订源流的材料,则宜根据其流传情况、内容依据和其他材料佐证判断信任等级。

张剑老师认为,原则上据方志修纂时代距研究对象的远近,兼以编纂质量、其他证据、逻辑和情理等综合考量,可以将方志文献的信任等级划分为四等。其中,第一、二等的方志材料,或与研究对象同一时代,或编纂质量较佳,或与其他史料能相互参照,它们的可信度相对较高。张剑老师举出南宋中期类书《记纂渊海后集》中题为邵雍所作的一首七律残句为例,说明考辩方志材料可信度的具体方式。诗中的“天上楼台山上寺,云边钟鼓月边僧”一联在五地的地方志中分别归于五位宋人作者名下。从史源学角度看,“邵雍说”现存的材料最早且流传有序,从方志信任等级看,虽然方志材料晚于作者年代,但有宋代史料佐证,可以定为第二等。而其余四说互异,所引材料晚于前说,且均无证据驳倒对方,信任等级只宜列为第三等。目前看来,将邵雍视为此联作者最具可信度。

张剑老师指出,这个案例只能据可信度高低作一初步判断,也体现出方志材料流传的复杂性。有几分证据说几分话,多闻阙疑,正是文献学应遵循的基本原则。以上两种对策或许也可以作为面对文献世界的普泛性原则。史料数字化平台的发展使得史源学原则的广泛落实成为可能,而且有望对过去的研究成果重新检验和整理,更加清晰地呈现各种文献的可信度。这正是新时代学术应有的特点和范式:对文献给予史源学的严格审查,对文献的信任等级给予谨慎划分,博观约取,以其求真。

张剑老师

二

随后,刘成国老师的发言以“新出墓志与宋代文学研究的拓展”为题,探讨了新出墓志如何促进宋代文学的研究。通过与纸质文献的互证,它可以激活支离的史料片段,发现被湮没的细节,补全文学写作的图景;也可以引导研究者重审现有的结论,刺激新议题的产生,推动文学史的深入和精细化。但利用这些新出墓志,既要注意其本身的特点,注重辨伪,意识到材料的限制,更需要扎实的文史基本功作为前提。

刘成国老师以王安石相关研究为例,从多个方面阐发了宋代墓志对文学研究的推进作用。

第一,墓志文献能够推动对宋代作家行实和重要作品的深入研究,理清一些聚讼纷纭的基本问题。墓志能够重建宋代文学家生平行实中的遗失环节,即使是王安石这样生平事迹较为清楚的著名历史人物,墓志材料仍然能补充其生涯中的一些环节。新出《宋故汪君庄氏墓志铭》提供了他知鄞县任上移风易俗、推行土葬的举措。与诗文互相参照,《闵习》很可能就是为反对当地的火葬习俗而写作的。再有,新出墓志有时能够对以往宋代文学家行实研究中的疑难提供定谳。如洛阳新出王安国撰墓志铭可证明撰者熙宁八年仍在世,则四部丛刊本《临川文集》中《王平甫墓志铭》所载其卒于“熙宁七年”必误。又如曾布墓发掘出土了其妻魏玩的墓志铭,能够填补传世文献中的空白。对于文学史上重要的作品,新出的墓志有时也能提供一锤定音的证据。北宋中期出现的《韩退之别传》载有韩愈晚年转尊佛理等内容,据南京新出土的龚原所撰墓志可知,《别传》的作者正是志主徐君平。据此还能发现研究托名欧阳修的《书韩文公别传后》必为伪作。欧阳修庆历间官琅琊时,《别传》作者徐君平此时尚为幼童,绝无可能完成此文。

第二,新出墓志对于宋代的家族与文学研究也有促进。仍以王安石家族为例,近年新出土的王安石父亲王益的墓志铭揭示出王安石的曾祖名为“王德明”而非传世文献中的“王明”。而王安石曾孙王珏的墓志铭则厘清了王安石二子王雱与王旁的生平事迹,清晰地呈现出后世常混淆的王安石后裔谱系。与之相似,王安礼曾孙王厚之的墓碣和墓志则使得王安礼一支五代内的世系情况可以完整地呈现出来。刘成国老师认为,以上几方墓志有助于全面地复原王安石家族世系的情况,纠正宋人笔记和各地家谱中的众多讹误。此外,北宋临城王氏家族墓志、南宋曾几家族墓志、南宋吕本中家族墓志等等都已出土,对家族与文学研究的深入意义重大。

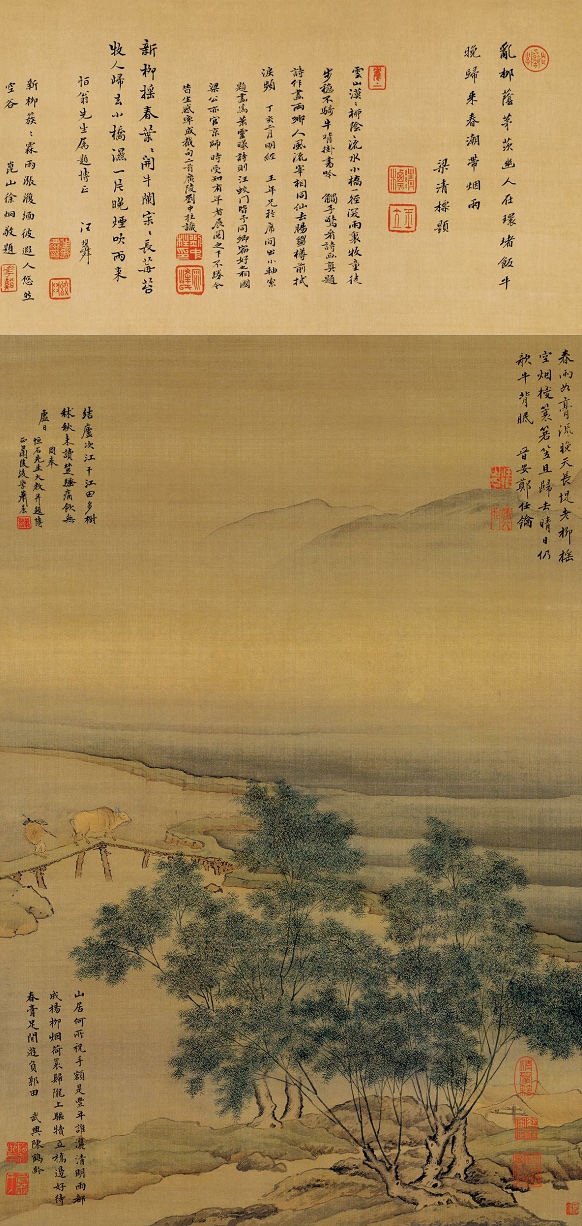

北宋 燕肃 关山积雪图

第三,新出墓志还能够帮助学者突破宋代党争与文学这一研究主题所面临的瓶颈,提供丰富的背景资料。其中珍贵的新文献如新旧党争中的领袖韩琦家族、富弼家族和吕大防家族等的墓志。刘成国老师特别指出,北宋后期新党成员的墓志大量出土,提供了不同于旧党及其后裔的书写视角,很大程度上弥补了传世文献的缺陷。新党中不乏北宋后期的文坛作手,但南宋以后其文集往往散佚,近年来他们所撰的墓志也大量出土,有助于全面了解这一群体的文学成就,增进对于当时文坛的整体认知。

第四,新出墓志对于研究宋代的书写也意义重大。例如前文提到的王益墓志铭,王安石最初请曾巩为父亲撰写墓志,后又弃用曾文,另请孙侔撰写墓碣、墓志,出土的王益墓志即孙侔所撰。这与王安石在《答钱公辅学士书》中坚决拒绝修改墓志内容的态度形成了有趣的参照。刘成国老师认为,宋代墓志书写中存在着丧家与撰者争夺话语权的现象。丧家希望撰者依照己方提供的行状等材料撰写墓志,凭借撰者的名望地位阐扬墓主的攻击。撰者则希望摆脱程式化的书写模式和谀墓的嫌疑,凸显出个人独特的理念和构思,赋予墓志作品以道德训诫。墓志中的“留白”也显示出政治环境对墓志书写的影响。杨畏于政和四年下葬时,其墓志几乎完全空白,而宣和六年其妻王氏的墓志则完整叙述了杨畏的行实和政见,可见哲宗、徽宗两朝党争氛围对墓志撰写的影响。再有,党争形势也与墓志的叙述剪裁关系密切。新党执政时韩维撰写的富弼墓志采用曲笔,极力淡化他在熙宁年间反对青苗法的事迹,而元祐年间苏轼撰写的神道碑则对这一情节大加渲染。

刘成国老师同时指出,在充分利用新出宋代墓志的同时,也要注意辨伪问题。各地族谱、宗谱所保存宋人墓志来源复杂,真伪掺杂,地下出土的墓志也并非完全可信。辨伪之外,利用宋代墓志还应注意到这一文体的局限性。墓志作为日常应用性的文体,撰写流程特定,书写格式化,且有着人际交往的功能,本质上是隐恶扬善的、非客观中立的文本,其信息往往只是部分的真实。而宋代留存的传世文献相对完整,这也使得对墓志的利用与唐代不同,必须与传世文献参照互勘,以确定其信息来源和真实程度。研究者只有熟稔常规的宋代文献,才有可能发现新出文献中的重要信息。

清 萧晨 杨柳暮归图

三

第三位作主题发言的卞东波老师聚焦“域外新文献与宋代文学生态的重建”,分享了域外汉籍视角下宋代文学文献学研究的新进展。“域外汉籍”即禹域之外用汉字撰写的典籍,既包括中国文献的域外刊本,也包括域外士人创作的汉诗汉文,以及他们研究中国典籍的著作。卞东波老师将域外汉籍称作文学的“热带雨林”,不仅物产丰富、品类繁多,有许多探索的新可能,而且如同一个完整的生态系统,要求研究者必须超越具体学科的疆界,在总体上把握其特点。

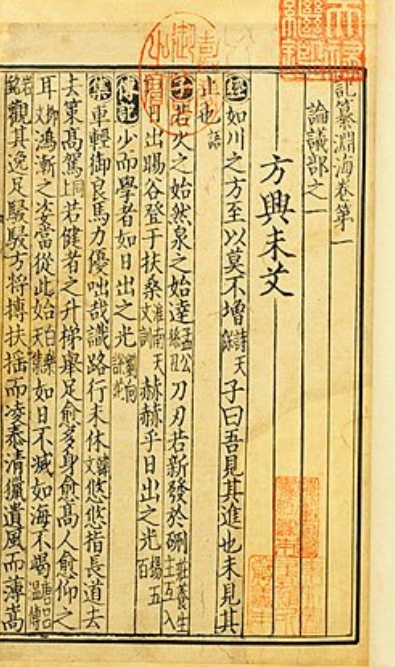

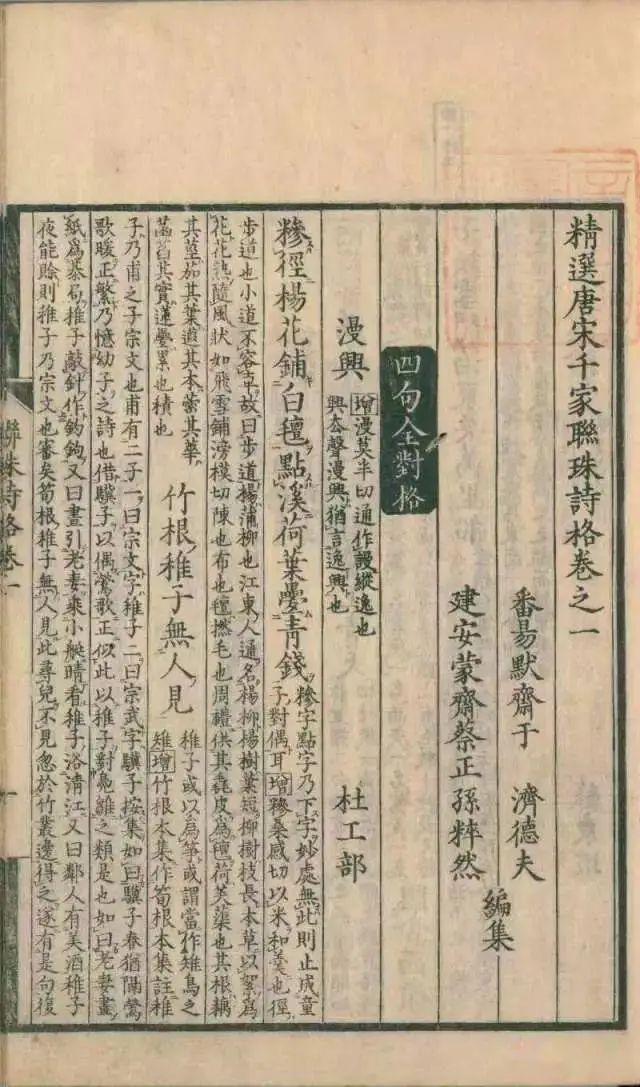

首先,数量众多的海外佚籍保存了大量中国本土失传的宋代文学文献,丰富了我们对宋代文学的认知,其中包括很多具有文学史意义的新文献,如日本汉籍中江西诗 派诗人的佚诗、南宋江湖诗人的佚诗、南宋诗僧的别集与总集、南宋遗民诗人的诗集等。卞东波老师一一举出案例,并展示了各类文献珍贵的书影。这些海外佚籍内容完整、保存情况良好,可以改写和丰富现有的宋代文学史书写,一些和刻本的题记也蕴藏着东亚书籍交流史的宝贵信息。例如南宋遗民蔡正孙所编的两部诗学著作《唐宋千家联珠诗格》《精刊补注东坡和陶诗话》,在中国本土已经失传,但在日本和朝鲜半岛多次刊刻,版本众多。这些汉籍的发现既提供了研究南宋时期遗民文化的新材料,也对这一时期建阳地区的出版文化、朱子学与文学的互动研究意义重大。

派诗人的佚诗、南宋江湖诗人的佚诗、南宋诗僧的别集与总集、南宋遗民诗人的诗集等。卞东波老师一一举出案例,并展示了各类文献珍贵的书影。这些海外佚籍内容完整、保存情况良好,可以改写和丰富现有的宋代文学史书写,一些和刻本的题记也蕴藏着东亚书籍交流史的宝贵信息。例如南宋遗民蔡正孙所编的两部诗学著作《唐宋千家联珠诗格》《精刊补注东坡和陶诗话》,在中国本土已经失传,但在日本和朝鲜半岛多次刊刻,版本众多。这些汉籍的发现既提供了研究南宋时期遗民文化的新材料,也对这一时期建阳地区的出版文化、朱子学与文学的互动研究意义重大。

其次,宋人文集的域外刊本是东亚书籍交流的重要载体。日本、朝鲜半岛、越南甚至琉球刊印的许多汉籍版本保留了许多关键文献的完整面貌。卞东波老师以南宋诗话总集《诗人玉屑》的流传为例,生动地展示了东亚汉籍的“书籍环流”。《诗人玉屑》在晚宋刊印后不久就流传到日本,日本很快刊印了五山版。五山版传到朝鲜,明正统年间以此为底本又刊刻而成了朝鲜本,宽永十六年日本又据朝鲜本翻刻出宽永本。二十世纪初,王国维流寓日本时见到了宽永本,王国维、王仲闻父子以之校勘、增补国内版本,出版了现在使用的通行点校本。此书国内宋元刻本皆为二十卷,但日本五山版和朝鲜刻本都较此多出一卷“中兴词话”,这可能表明流传到日本的宋本与今存宋本尚有不同。五山版、朝鲜本《诗人玉屑》的发现,为重新整理此书提供了重要的文献基础。卞东波老师还谈到,朝鲜版《须溪先生评点简斋诗集》是最为接近元刻本原貌的现存版本,而且现在元刻本可能已经亡佚。该书参考了数种已经失传的宋代版本,并有宋人胡穉以及佚名的“增注”,同时有刘辰翁、“中斋”的评点,可谓融汇校、集注、集评为一体的“宋人注宋诗”之作。此书元刻本东传朝鲜,朝鲜本又在日本重新翻刻,今天中华书局的点校本就参考了和刻本,但没有参考朝鲜本。从朝鲜本可知,书中的“增注”部分系在空白处补刻而成,与朝鲜活字本李壁《王荆文公诗注》中的“庚寅增注”形式非常相似,这也增进了我们对当时出版文化的了解。

最后,卞东波老师表示,自己正致力于日本汉籍中陆游诗歌资料,以及苏轼、黄庭坚诗歌的日本古注本的整理与研究,这些注本提供了宋代经典文学文献的域外阐释。以苏轼研究为例,汇集了四部苏诗注本的《四河入海》是研究日本苏轼接受史的重要材料。不仅如此,其中的《翰苑遗芳》保留了施顾《注东坡先生诗》部分失传的内容,还有宋人赵次公的苏诗注、和苏诗以及其子对和苏诗的注释。又如,室町时代万里集九所著的《帐中香》,详细注释了黄庭坚诗歌,既保存了不少黄庭坚诗集的版本信息,又在释事的同时能够释意,对山谷的诗意进行了详尽阐发。卞东波老师认为,进行域外汉籍研究应当打破“新文献”的“迷思”:大部分的域外汉籍都已经影印出版,或可以在网上获得,不能产生唯文献是论的思想,需要有心人对这些文献进行综合性的研究。

评议环节

线下会议现场

进入评议环节,吴国武老师谈到,三位老师精彩的发言打开了宋代文学文献学研究的新视域。他们分别围绕方志、墓志和域外汉籍三类文献,通过考察文献中蕴含的新材料、新议题,由一类文献的考证分析,提升到方法论的思考,开拓新的视野、进入新的境界。张剑老师的发言以宋人诗歌为例,指向了宋代文献学的根本问题。吴国武老师结合自己的研究经历指出,除了张剑老师谈到的北宋诗歌,南宋诗歌的辨伪讨论也仍有继续深入的余地,史源学与文献学的重新结合、方志文献信任分级的推广均极具方法论意义。“阙疑”不仅是研究的态度,也是一种研究方法,在古籍数字化的时代,仍应在文献充足和解释融通的基础上提出新的意见。吴国武老师也提到,尤其是对于明清方志纂修的原因、时长、过程,文献材料的史源,以及纂修人的活动等系统研究,可以为其信任评级提供更加清晰的证据。

吴国武老师认为,刘成国老师既有专精研究,涉及问题又很广泛,在考证辨析的同时兼具方法论意识。墓志既是新材料,也是“旧材料”。宋人文集中就收录了大量的墓志,但更多的墓志则以新出土文献的形态出现,这是此类文献的特殊和重要之处。对比唐代墓志,宋代墓志文学性更强、史料信息更加丰富,书写问题也更为复杂。其中涉及宋史中的关键细节、宋代文学家鲜为人知的行实,都能够催生更多新的议题。由于撰者与丧家之间的复杂关系,同一志主的不同墓志记载的差异变形为历史诠释带来了新的空间,这就要求对于新出文献的系统研究。吴国武老师特别提到,火葬在宋代普遍流行,王安石文章和庆历儒学复兴的关联可能需要更加广泛的佐证;而使用墓志材料研究党争和新法实行必然要考证文献内容的真实程度,也可以考虑引入类似“信任等级”的判断标准。

域外汉籍研究越来越成为显学,但专论宋代文学文献的仍然不多,卞东波老师一直在这一领域深耕,全力收集刊布相关文献,并且贡献了宝贵的方法论思考。“文学生态”的提出挑战了文学史单线条的呈现脉络,对于域外汉籍的重新发现能够改变现有研究中的“视而不见”。吴国武老师认为,此前被忽略的、没有被认真对待的或者因解释不足而被搁置的文献都可以视作“新文献”。宋元时期东亚书籍史的材料较明清时期远为分散,这方面的研究仍有待深入开展。而文学的域外阐释既在宋代文学研究之中,又超出了这一领域;区分“作为文献的域外”“作为方法的域外”和“作为整体的东亚”的不同视角,东亚汉籍的门类和圈层都值得继续研究。吴国武老师指出,评估海外佚籍在宋代文学文献的整体中处于何种位置,如何开展域外注释的系统研究,仍需要长久持续的努力。