2023年3月26日上午,“北大文研论坛”第172期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“康梁笔下的世界”。北京大学社会学系教授王铭铭作引言,北京大学社会学系助理教授张帆主持,文研院邀访学者、复旦大学哲学院教授李天纲,北京大学哲学系教授干春松,清华大学哲学系教授唐文明,文研院邀访学者、中国社会科学院世界宗教研究所研究员周伟驰,北京大学法学院长聘副教授章永乐,复旦大学历史学系副教授章可作主题发言。

首先,王铭铭老师基于人类学学科的历史和动向引入本次论坛的主题。区别于研究中国等文明社会的东方学,早期人类学被认为更侧重于研究原始社会,即使后来被引入中国,也基本被用于研究“更原始”的乡民社会或民族区域。近二十几年来,中国人类学开始希望通过自己的概念体系来解释世界,而非局限于为西方主流学术界提供信息。1980年代在芝加哥大学和欧洲的巴黎都出现了跨文化研究的号召,并且在不同程度上都指向中国。与此同时,意大利学者艾柯(Umberto Eco)等人则非常希望中国和非洲可以更多地研究欧洲,因为他们认为“没有一个眼睛可以看到眼睛自身”,只有通过他人才能认识自己。那么,中国若要对欧洲展开研究,应该具备怎样的条件呢?从过去的观点来看,中国好像普遍存在礼物、祖先、面子等传统社会的特点,那么欧洲作为所谓全面现代化的区域,这些特征就完全消失了吗?显然并非如此,他们同样有纪念祖先的仪式、有嵌入性经济等等。因此,传统与现代的两分实际上是模糊的,这也使得我们对文化的跨越成为可能。可以说,介入欧洲研究的条件,正是一种超出国家的胸怀天下之情。在1978年萨义德(Edward Said)的《东方学》出版后,全球人类学家都开始反省自身,尤其是西方学者忧虑人类学成为支配他者民族、延伸势力范围的手段。但王铭铭老师认为,西方同样也作为他者而存在。从历史上看,有欧化东渐史。中国古代也有世界活动,还有包括康有为和梁启超这样去西方考察的知识分子,都在以自己的方式书写、描述、考察欧洲。

▴

论坛现场

接下来是主题发言环节。李天纲老师分享的题目是“清末立宪时期康有为、梁启超对国体认识的合与分”。首先,他对王铭铭老师的引言作了回应,指出中西文明之间不能截然二分。明代以来“圆颅方趾,心同理同”的观念,正表明文明之间始终具有相互理解的基础。康有为和梁启超一般被人们并置看待。而在他们的一致性之外,值得关注的是二人渐行渐远的过程。万木草堂时期,他们是师生关系;公车上书时期,则皆为举人、同道,宣传变法;在办《时务报》时期,他们作为同事,真正接触到上海的一批变法派;东京时期后,李天纲老师认为,在康有为和梁启超的书信中已经隐晦地体现出二者的逐渐分离:康有为开始游历海外,支持的是海外保皇党,主张以孔教会控制政党;梁启超则更接近现代政党政治的主张,相对而言更代表民国初年的政治形态。康有为表示自己对政党政治不感兴趣,把建立政党的任务交给梁启超,但希望政党的会员能加入孔教会,以形成思想和政见上的一致性,从而促进国家政治主张的落实。尽管这些内容没有明确地表现在章程中,但在实践上已然存在这样一种逻辑。不过,梁启超不能接受康有为“教在党先”的主张,而这实际上关系到政教分离的问题。实际上,中国古代没有像西方那样对宗教的明晰理解,在当时的政治体制下也无需处理宗教问题,所谓“三教并立”的局面也并不涉及国体问题。而到近代,人们的主张趋近一致,认为中国也应当像西方那样需要信仰或宗教。如章太炎、谭嗣同和康有为都希望以宗教团结国家民族,实现保国、保种、保教。但关于具体持有什么宗教,各方人士想法不同。戊戌变法之后,既有严复等人提倡现代政治政教分离的说法,也有根据国情进行调和的主张,还有像康有为这样坚持“教在党先”的原则。而康有为的这一提法在后来被包括梁启超在内的众人所否决。

▴

康有为《欧洲十一国游记》书影

光绪三十三年(1907)

上海广智书局版本

二人之所以彻底分道扬镳,还在于梁启超真正跨入了现代政治的门槛。他的政治力量不仅来源于“湘学”“粤学”,更重要的是“沪学”,在《时务报》时期真正抓住了江浙一带最为深厚的变法脉络。虽然在戊戌变法后,梁启超把科学思想贬低为技艺,看低科学精神对社会的作用,失去对完整建立中国社会现代性的关注,但最终还是延续了张之洞、李鸿章等人在长江流域留下的政治遗产。这些政治遗产再向前延伸,最终产生了共和,产生了民国政治的基础。总而言之,康梁的关系非常重要,可以基本说明中国现代性建立过程中政、教、民族、国家之间的关系。

干春松老师的发言题为“康有为三世说的历史框架”。发言开头,他强调康有为并非未经或拒绝西方知识的“污染”,而是特别想接纳西方的知识系统,例如在欧洲游历时他对英国宪政非常感兴趣;他喜欢罗马的教堂和博物馆,认为中国人不愿意保护古迹;在思考中国科举废除后儒家如何制度化传承的这个问题上,他认为西方的世俗和信仰的分离做得很好,而中国是融合在一起。在对李天纲老师的回应中,他指出当时的“会”和“党”并不像现在区分得这么清晰。而梁启超未能摆脱康有为的影响,这不仅在于思想方面,也在于经济方面,因为大量实际的资金来源于康有为。可以说,政治上的许多问题还原到历史情境中可能是非常零碎的。

三世说在康有为的思想体系中非常重要,简单而言就是他改造了中国传统的三世说,将文明发展阶段分为“据乱世”“升平世”和“太平世”。这一学说的建立,是基于当时需要一个被中国人认同的解释西方的方式,来解决认识世界方面的困境:近代“万国”的理念传入国内之后,中国在这万国之中到底处于什么位置?康有为的著作中很早就体现出他对西方人类学和历史学知识的接受,试图冲击中国传统政治的三代理念,认为尧只是一个部落首领,不能作为中国的政治典范。尽管这个学说原本用于解决中国和西方的关系问题,但新的更加复杂的问题浮现了出来:除了中西关系之外,世界上还有非洲,那么中国和非洲是什么关系?三世说便较好地将中国、西方和非洲联系在一起。另一方面,中国内部还有差别,涉及如何处理汉族和少数民族之间关系的问题。因此,康有为又提出了“九世”和“八十一世”:“王天下有三重”,每一重下面有一个三世,形成九世;再不断细分,每一世下还有三世,为八十一世。干春松老师认为这种思维方式可能受到了佛教的影响,但这样无穷稀释会导致这个模式本身的自我消解。不过,三世说得以将文明发展的问题简单化。康有为将中国定位在由“据乱”向“升平”发展的阶段,西方则是由“升平”向“太平”发展。因此,中国既不是文明的表率,但也非最差的文明,而是应当转化到变法的阶段。萧公权对康有为有一个非常有影响力的评价:早期超前于时代,晚年落后于时代。但实际上,在锚定了三世说的框架之后,便不存在超前或落后的问题。康有为不会被时代拖着走,他是为时代立法的人。总而言之,三世说有助于我们更好地理解康有为的历史观以及康梁分歧的所在,并且认识到在时代巨变当中康有为保持不变的关怀。

▴

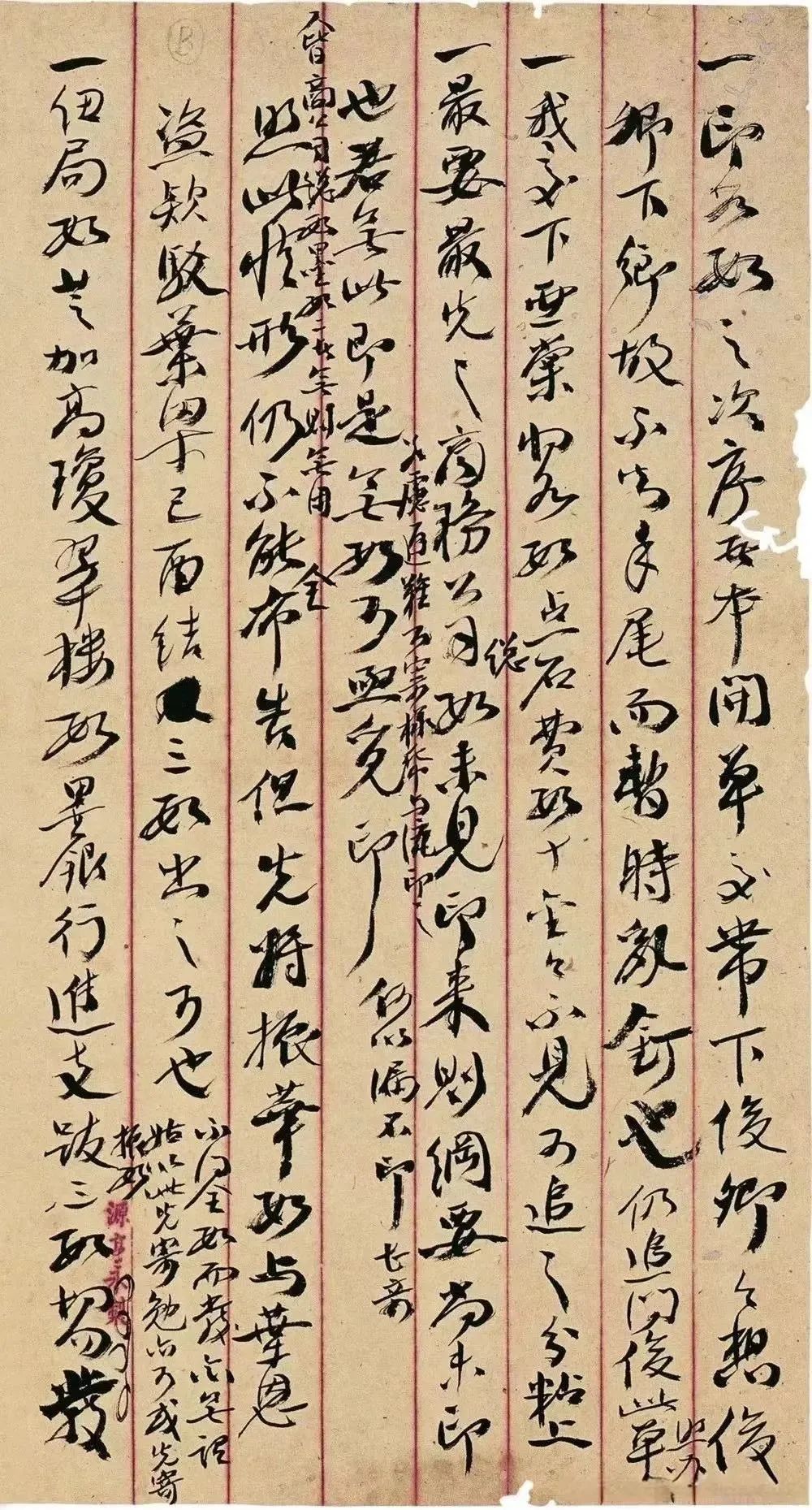

康有为 致某君札

选自南海博物馆编《康有为手迹》

唐文明老师作了题为“梁启超晚年对史学与哲学的方法论反思”的发言。他同样对前面几位老师的发言作了回应,指出在康有为的思想中,“党”和“教”之间并没有严格区分——强国会既是孔教会,也是他的党。这并非他对此没有把握,而是把关注点更多地放在实践之上。而在对国教的看法上,他基于英国政教分离的特点,认为“教”和“党”之间可以互动但不妨碍彼此。因此,康有为的政治思想有其复杂性。

近代中国的学科虽未明显分化,但当时的知识分子普遍将关注点放在民族、世界、国家的宏大问题上,他们的思想体系都在西方的框架之内,因此很难去除西方中心主义。但经过一战以及亲身赴欧洲游历之后,他们发现西方并没有想象中的那么好,实际上处于的也是和战国时期类似的“据乱世”,因此逐渐出现了一些反思。这些反思也同样呈现在梁启超的思想当中,并与他晚年在大学对史学与哲学方法论的反思相勾连。

在史学方面,1902年《新史学》一文中,梁启超的基本看法是:史学研究一个集团变迁的因果关系,并试图发现社会发展的普遍规律。而到1922年《什么是文化》《中国历史研究法》等文章中,其观点受到李凯尔特(Heinrich John Rickert)新康德主义的影响,发生了巨大变化:因果关系过于外在,精神信念对史学解释有更重要的影响;史学研究不是为了发现普遍规律,而是去看到独特性。在对文明的理解上,梁启超于1922年为《申报》创刊50年所写文章《五十年中国进化史论》中,首次将我们熟知的“器物-制度-文化/精神”三个层次概括出来。唐文明老师指出,这与他深受孟德斯鸠的影响有关,即认为精神是文明最为重要的元素,重视内因和文化对历史的解释。

▴

中国赴欧考察团合影

梁启超(前排左三)

从哲学方面的反思来看,梁启超早期师承康有为,支持孔教会,但受严复反对保教的影响,最终站在了严复的立场上。他认为,孔子之学可以成为国学,虽然不是宗教但具有宗教的作用。随着改革进程的变迁,梁启超越来越寄希望于学校,退回到大学中教学。但矛盾之处在于,他同时感到当时的学校教育不够完善,无法真正培养人才。并且,他意识到仅从哲学角度讲儒学是远远不够的,而是应将儒学定义为内圣外王之学,想办法使其成为培养国民美德的资源。这样的思想在当时是很超前的。梁启超既希望在社会上造新人,也希望能在学术界造新潮国学,沿用古代书院和英国学院制度。这也正是梁启超与王国维的区别所在,梁启超更多地将儒学视为实用的力量,而非人文科学的东西。1923年文化史转向中,他还设想创办文化学院,认为中国文明有义务向世界发挥其作用。然而很可惜,在上世纪九十年代对中国哲学合法性的讨论中,梁启超却是缺席的。当代学者虽身处学术体系中,但打破学科的划分仍有非常重要的价值。

论坛下半场,周伟驰老师首先发言,题目为“近代基督教的救世派与康梁的孔佛救国论”。康梁和来华传教士之间的关系在很大程度上被学界忽视, 这既有国内文献稀少的原因,也有后来中国把宗教的地位看得很低的缘故。康梁后期也因作为孔教的教主而对此有所讳言,但从他们早期的文章中仍能看到其与传教士的关系。戊戌变法逃亡期间,康有为是由英国人接上战舰逃往英国殖民地的,而这正是基于他在创办强学会时与李提摩太(Timothy Richard)、李佳白(Gilbert Reid)等传教士的关系——当时他们为他提供了很多消息和资料。1895年强学会建立之前,康梁和弟子麦孟华所编写的双日刊《万国公报》,其来源可追溯到传教士在上海所办的《万国公报》以及李提摩太个人所撰写的一些文章。当时的李提摩太应李鸿章邀请,发表了大量文章来鼓吹变法,而这些变法内容也与他本人的思想息息相关。例如他的“四民说”认为,应当用现代科技来养民(提高生产力)、教民(灌输西方知识)、安民(做好内部分配,并对外建立良好的外交关系)、新民(用基督教更新心灵)。

这既有国内文献稀少的原因,也有后来中国把宗教的地位看得很低的缘故。康梁后期也因作为孔教的教主而对此有所讳言,但从他们早期的文章中仍能看到其与传教士的关系。戊戌变法逃亡期间,康有为是由英国人接上战舰逃往英国殖民地的,而这正是基于他在创办强学会时与李提摩太(Timothy Richard)、李佳白(Gilbert Reid)等传教士的关系——当时他们为他提供了很多消息和资料。1895年强学会建立之前,康梁和弟子麦孟华所编写的双日刊《万国公报》,其来源可追溯到传教士在上海所办的《万国公报》以及李提摩太个人所撰写的一些文章。当时的李提摩太应李鸿章邀请,发表了大量文章来鼓吹变法,而这些变法内容也与他本人的思想息息相关。例如他的“四民说”认为,应当用现代科技来养民(提高生产力)、教民(灌输西方知识)、安民(做好内部分配,并对外建立良好的外交关系)、新民(用基督教更新心灵)。

康有为对“四民说”非常了解,也曾称自己的思想受李提摩太和林乐知(Young John Allen)的影响最大。周伟驰老师认为这不单表现了他亲西方的倾向。他接受了当时传教士的文明等级观,认为西方文明发达的根源在于宗教,教化的核心在于教道。西方的书籍可分为三类:“西学”(器物)、“西教”(基督教)与“西政”(政治学)。传教士中有一派认为,他们不能只是传福音,还要传文明。他们将中国视为半文半野的文明阶段,希望通过广学会的方式在知识分子和官员等上层人中间改善中国文明。但是,康梁则指出,“西学”和“西政”都是可以接受的,但“西教”必须用孔教取而代之,这体现了他们的保教情结。此外,当时广学会所有传教士都有新教文明论的说法,在林乐知的“三伦说”中,他认为在人和物的关系上,中国由于泛灵论的存在使其无法研究自然,因此科技落后;在人神关系上,中国存在偶像崇拜,也不得正解;中国的人伦关系非常好。但经过鸦片战争后,他们对中国既同情又愤慨,开启了最早的国民性批判。还有一派传教士持有的是基督教社会主义思想,讲求公平正义,这些观点也对康梁产生影响,体现在《大同说》中。总而言之,传教士的影响是康梁的思想渊源之一,因此很有必要把他们的因素纳入对康梁的考察当中。

▴

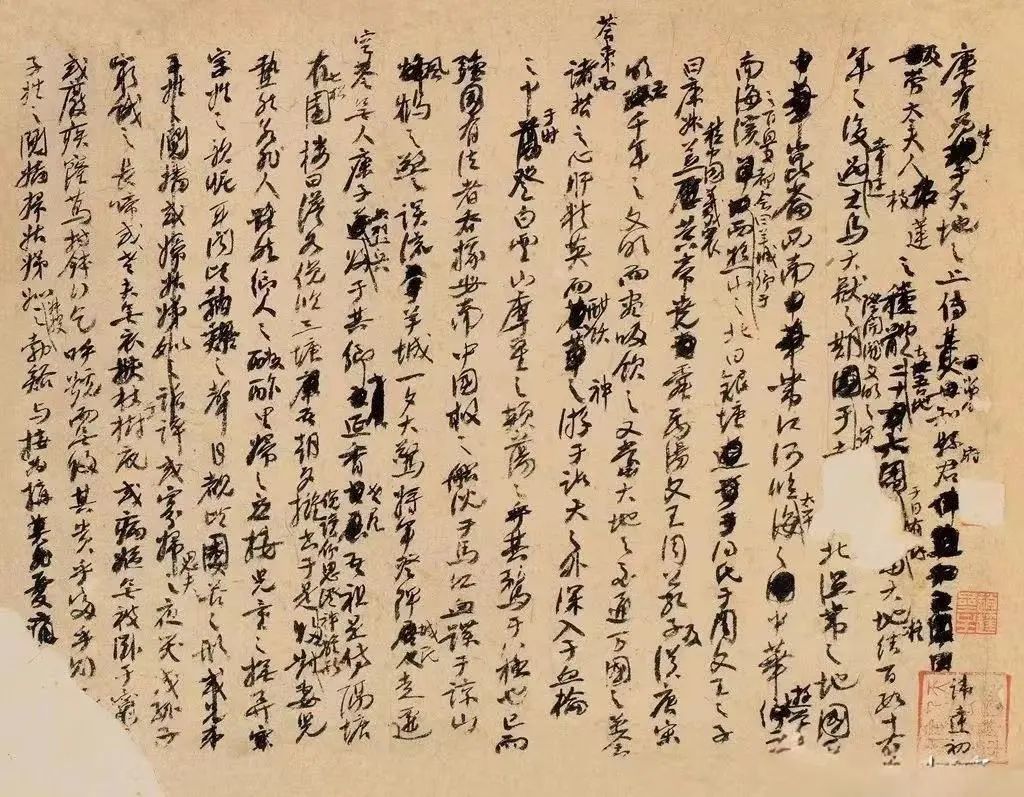

康有为 行书大同书手稿(局部)

章永乐老师的发言题目为“第一次世界大战与康梁的思想调整”。首先,他回顾了十九世纪的文明等级论。巴克尔(Henry Thomas Buckle)在《英国文明史》中认为,文明是“智”(intellect)而非“德”(morality),因为“智”(即科学)是可以增长的原动力,而“德”是基本不变的。这一观点对康有为和梁启超有很大的影响。严复翻译的《天演论》出版后,“物竞天择,适者生存”这一竞争法则的地位在当时的中国被迅速抬高。从主流舆论来看,人们并不试图改变(或者无法改变)国际游戏规则,而强调改变中国在国际体系中的地位。

康有为的三世说正是基于这样一种文明等级论。“文明”被视为一种自上而下传播的力量,而他的“大同”理想便是希望大国直接吞并他国及其殖民地,走向一体化。在《物质救国论》中,康有为认为西方非常发达,但道德败坏,而印度道德最高,但很落后。因此,“文明”实际上是“武明”,这正是其重视物质之学的原因所在。在“据乱世”,竞争是最为重要的,中国必须适应竞争才能存活。强调战争的逻辑也影响了他对于中国古代的看法:欧洲发展快是由于国家小,国家之间相互竞争,而中国很早实现了大一统,不能很好发展。这一逻辑推到极端后,康有为将德国视作了典范:从政治上看,德国以主权国权督率,联邦制有利于区域一体化;从物质层面看,工商之学和产业组织等都做得很好。因此他当时相信,德国必将在一战中取得胜利。

▴

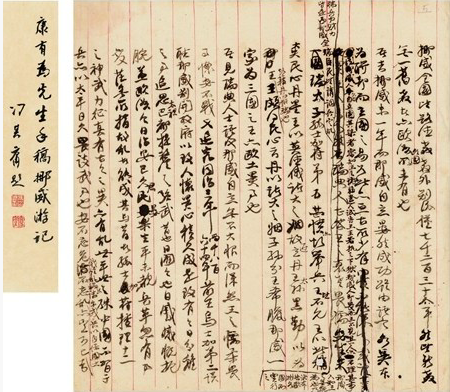

康有为 《挪威游记》(局部)

梁启超的文明论与康有为有相似之处。在《新民说》中,他指出国家是最大的团体和最重要的竞争单位,国民观念形成国家团结。他也批评中国古代大一统而无竞争,也受到福泽谕吉等人的日本国家学的影响。他还强调民族主义对中国的重要性,以此抵挡列强的民族帝国主义。梁启超认为,盎撒人是最优越的种族,其自治力最强。他强调“中等社会”的引领作用,而中国的家族制度阻碍了自治能力的养成。在1905年的《开明专制论》中,他否定共和革命,认为法国的混乱局面是由下层的反叛所导致的。最后,他也盛赞德国为今世之典范,将德国与英法等国的战争视为“新旧之战”。

然而,随着一战后德国战败,他们的思想在剧烈冲击下也迅速发生调整:康有为虽未抛弃其“三世说”框架,但悄悄修改了对于当代欧洲处于何世的判断,即当世已经是“升平世”,而不再是“据乱世”。因此,威廉二世那样仅仅关注国家内部的政治原则已落后于时代,建设国家之上的国际联盟成为了代表时代精神的任务。梁启超则在《欧游心影录》中不再认为国家是最高团体,国家之上还有更高的国际联盟。他对于中国古代的评价也有很大转变,认为中国实际上有建构超国家的传统,因此有义务支持国联。宪法改革中,他也由过去提倡精英带领国民变为国民投票、全民公决。由于一战是以国家斗争开始而以阶级斗争结束的,他们对于社会主义的态度从疑虑变为倡导某一版本的社会主义,并将社会主义视为二十世纪最重要的话题。

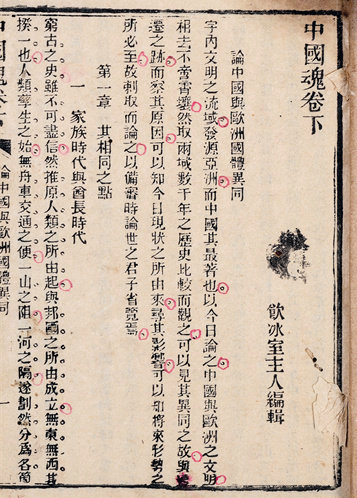

▴

清刻本 梁启超自题签名 《中国魂》卷下

章可老师分享的题目为“康有为海外游记中的‘弱势民族’叙述——以《印度游记》为核心的考察”。康有为在海外游历期间撰写了诸多游记,包括《印度游记》(1901)、《缅甸国记》(1903)、《暹罗国记》(1903)、《巫来由记》(1903)、《突厥游记》(1908、1913)等。但与其他篇目总论式的撰写方式不同,在《印度游记》中,康有为逐日记述了他的行踪见闻,内容非常详细。这种撰写形式与1901年他心态上的转变相关:在保皇会的政治工作失败后,康有为非常失落,对于外界问题的关注点也开始发生变化。而他之所以前往印度,一是出于身体原因到雪山环境进行休养,同时也有自己在智识上的解释,即对佛教的兴趣促使他到印度进行考察。《印度游记》的主体写于1901到1902年,但内容也在后来有不断地增改。建国后,他的女儿康同璧在编定遗稿出版油印本时也有所删改。

康有为自称对“婆罗门教”的兴趣由来已久,其可能的知识来源是韦廉臣的《古教汇参》。婆罗门教种姓分等的制度引发了康有为对中印古文明比较的关注,并将他的印度经验大量融入了《大同书》的行文当中,不断提及“不平等之苦”,而与中国孔教讲求平等形成鲜明的对立。就印度文明的今昔对照而言,一方面,康有为指出,无论是印度教还是佛教,这些印度古代宗教都具有“慈悲忍辱”的教化倾向,不适于现代国际竞争的状况。他在书中大量使用混合性的“种族批判”话语,对印度人的体质和精神品质展开了负面描写,认为他们其貌不扬、愚昧懒惰、不思进取。由此他认为,印度之所以被英国殖民,并非英人太霸道,而是印度人甘于受人奴役(这些话语在油印本中被尽数删去)。但另一方面,他还提出了“西洋文明源出印度论”,将地理学和历史比较语言学理论改造为其“字母出于天竺”的观点,认为印度作为文明和文化的输出地,向位于东方的中国和位于其西的西亚和欧洲两个方向开枝散叶。在他的《孟子微》(1901)中也提出印度哲学与欧陆物质的关系是“本”与“末”的关系。事实上,上述刻意营造出来的古今对比,是为了凸显文明变革的必要性。与此同时,康有为也在观察英帝国在印度、缅甸、马来亚等地的“治理术”。章可老师指出,通过将英国和其他弱势国家放在同一视野下,康有为得以在一种多重他者(Multiple Others)的网络当中看待文明发展的问题。传统文明发展的动力是“物愈杂而文明愈盛”,即需要各种因素的加入才能促使文明繁盛。尽管这样的观点在今天看来已不算新鲜,但在二十世纪初的确打开了传统“夷夏之辨”的缺口。

▴

论坛现场

从微观的知识史视角来对他的游记文本进行探究,可以看到康有为对印度的认知是不断变化的。并且,印度作为他的论说资源,在讨论中国政治变革的方向时也不断得到引用。最后,我们需要认识到康有为对印度的认识既来自于个人阅读史,也来自于亲身经历。前者使他到达印度之前就已经产生了一定的看法,而后者则促成了他思想的变化。