2023年4月22日上午,“北大文研论坛”第173期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“‘翻译’视角下的中国与世界”。本次论坛由北京大学燕京学堂院长董强主持,文研院邀访学者、中国社会科学院外国文学研究所研究员贺方婴,北京大学外国语学院副教授闵雪飞,北京大学外国语学院副教授孙凯,北京大学外国语学院长聘副教授叶少勇,北京大学社会学系助理教授张帆作主题发言,文研院常务副院长、北京大学社会学系教授渠敬东评议。本次活动为“文明与风土”系列论坛第二场。

论坛伊始,董强老师简要地引出了本次论坛的主题。他提出,翻译可分为两种,一是“问题的翻译”,即带着问题意识进行翻译,并形成诸多可研究的问题。二是“非问题的翻译”,即一种实践,关注的是某个翻译成果到底好不好。然而在“问题的翻译”中很少有人真正提出令人眼前一亮的问题,在“非问题的翻译”中又出现了很多不令人满意的翻译作品。如此种种原因造成了翻译界在当下的某种失落。此次论坛的发言主题丰富,或许有助于我们通过“问题的翻译”来反思当代中国翻译界的发展。

▴

1687年由传教士柏应理和殷铎泽等人所译的拉丁文版《四书》(Confucius Sinarum Philosophus)

※ 经典翻译与古典传统的复兴

贺方婴老师作题为“经典翻译与古典传统的复兴”的发言。她以自身从相对封闭的孤岛回到文研院的共同体展开交流为喻,指出文明体之间每一次有意义的交流和学习都是在完成自我的更新,从这个意义而言,经典的翻译参与了文明的建构与重塑。然而,翻译界面临着许多困境:一方面是穷经皓首的经典翻译难以获得学术奖励机制的肯定,因此许多从事经典作品翻译的译者完全是基于个人的学术志向和学术旨趣。随着老一辈学人的故去,单靠民间力量和私人兴趣支撑的翻译队伍恐难以为继,最典型的例子就是已经出版61辑,以经典名篇翻译为主的《经典与解释》辑刊(华夏出版社)由于缺乏建制的支持,面临停刊的可能性;另一方面,当今的时代拥有了各种机翻软件,大量劣质、平庸化的机翻作品正在挑战传统翻译领域的信念和学术底线,很难想象几十年后,还会有象李文俊、郭宏安、王焕生等老先生那样,愿意花时间和心思雕琢字词,孜孜于“句子手艺”、追求译作品质的译者。因此,经典大书的翻译在今天究竟意味着什么呢?可能是我们今天最应该追问的问题。

随后,贺方婴老师转述了《斐德若》中苏格拉底讲的一则关于文字发明的神话传说,苏格拉底表面上模拟的是埃及王塔穆斯与文明发明神忒伍特之间的对话,实际上向读者呈现了两种不同的智慧类型:王者的政治智慧与发明神的技术智慧。虽然发明出文字、计算、天文等技术的神灵希望王者把这些技术都引入城国,理由是能让埃及人“更有智慧、回忆力更好”。然而,智慧的埃及王婉拒了文字之父发明神,毫不客气地批评说,文字虽然增强了记忆,却给埃及民众带来真正的遗忘。信赖文字的人,习得了智慧的意见,遗忘了智慧真实。更要命的是:

“他们从外仿制不属己的东西,而非自己从内回忆属于自己的东西。”(《斐德若》275a5,刘小枫译文)

回忆什么呢?贺方婴老师提示我们回想《斐德若》这篇对话一开始,斐德若对当时雅典修辞大师吕西阿斯笔下爱欲文字的迷狂状态,青年人的灵魂容易被外在的东西迷惑,遗忘了智慧的真实。苏格拉底的神话故事无异于把斐德若的灵魂从迷恋文字中拽引出来,转而静观最纯粹的知识之美。贺方婴老师认为这则神话提醒我们注意两点,一是不要过于信赖技艺,从而遗忘真实的智慧;二是警惕我们从文明体外部引回何种文明品质的知识。就此而言,翻译工作如何接引异质于自身文明传统的引渡人。这或许值得每一位翻译工作者认真思考,我们究竟要从异国文明中接续何种传统,引入何种品质的文明要素?

随后,她转入第二个话题:经典翻译的意义在于传承并保存了文明的血脉。罗马“希腊化”之后,许多关于希腊哲学的书籍都已经绝版失传,最终是通过阿拉伯世界长达四百年的翻译运动重返欧洲。希腊文明曾经出现过断裂,借由翻译工作挽救了回来。公元9世纪前后伊斯兰中古哲人阿尔·法拉比(al-Fārābī)起到了重要作用。他撰写了许多关于柏拉图和亚里士多德的著作。在他进行翻译的时代,新兴的伊斯兰古典文化兼容并包、景象繁荣。当时的阿拉伯帝国既具有正统观念的要求,也有借鉴异教文明的紧迫性。阿尔·法拉比很清晰地认识到自己作为文化桥梁的位置,需要从大量的文化舶来品中拣选何为真正值得翻译和引进的珍宝。他试图借调和最伟大思想家的冲突来规范时代精神,以免人们把精力浪费在无谓的纠纷上。他撰写著作《两位圣人:神圣者柏拉图和亚里士多德的两种意见调解》(又名《相契论》),希望人们不要将哲学经典放置于无谓的争吵和纠纷当中,而是对他们思想上的异同进行反思和审视。

▴

阿尔·法拉比(c.870-c.950)

最后,贺方婴老师回顾二十多年来,中国西方古典学界的翻译研究的发展与现状,并着重介绍了中国社会科学院外国文学研究所作为古典学领域的拓荒者所取得的成绩和翻译传统,三套翻译丛书:《文艺理论译丛》《古典文艺理论译丛》《现代文艺理论译丛》成为外国文艺理论研究的起点,至今仍是宝贵的精神遗产。近二十年来,中国古典翻译的发展非常蓬勃,涌现出诸如“经典与解释”“西方古典学研究”“古典与文明”等大型学术翻译与研究系列丛书。毋庸讳言,经典翻译的繁荣背后仍有许多可以检讨和反思的事情,正如贺老师所言,翻译者依然面临诸多难题,翻译经典的工作也远远未到止步停歇的时候。

※ 亚非作家会议背景中的葡语文学译介

闵雪飞老师的发言题为“亚非作家会议背景中的葡语文学译介”。新中国成立后的1949年到1966年被称为十七年译介时期,有关这一时期的亚非文学翻译的研究非常少,并且在翻译研究界存在许多观念上的问题:有的翻译研究者无限接受为艺术而艺术的观念,对政治极端不信任,将亚非作家及其作品的译介视为一种政治转译,认为亚非拉文学极不发达而不愿将其引进中国。但是,他们忽视了政治和艺术并非截然互斥。政治或许可以决定一名译者翻译哪个国家的作品,但最终翻译哪部具体作品则取决于译者本人的能动性。以茅盾为例,作为中国第一位翻译葡语文学的学者,他在上世纪二十年代左右翻译过一部巴西小说、三首葡萄牙诗歌和两篇从英文转译的巴西与葡萄牙的重要文论。通过这些文本的注释,我们能够看到茅盾本人很强的能动性——他对作品进行了周全的介绍,流露出自己的喜爱,并对作家有着自己独到的分析。除了直接参与翻译工作之外,茅盾还致力于将葡语译介组织化。他早期所坚持的转译的原则,对建国后的翻译取向也有很大影响。

1958年10月,第一届亚非作家大会在塔什干召开。中国派出二十人的代表团参加,许多非洲作家也参与其中。彼时的非洲国家大多还处在反帝反殖的状态,所以很多非洲革命的实践者也是民族文学的建立者,他们既是伟大的文学家也是重要的政治家、思想家。塔什干会议后,伴随着中苏交恶,中国翻译界开始大规模转向亚非拉文学的研究,而非像过去仅仅介绍苏联文学。学科建制上也改称为“世界文学”,代表着文学和翻译界拥有了更加宽广的研究方向。这一时期正是非洲葡语国家中译史的开端。自1960年开始,中国的世界文学研究领域就出现了非洲葡语国家文学的翻译成果。在这个过程中,一些重要的非洲葡语作家为中国人所知晓。还有如戈宝权这样著名的翻译家,也逐渐成为小语种文学翻译的重要力量。他所翻译的莫桑比克诗人里利尼尤·米凯亚(Lilinho Mikaia)的诗歌《山甘纳》,在当时的国内影响颇大。另外,还有许多巴西文学的经典如《无边的土地》《腹地》等都在这一时期通过翻译引进中国。闵雪飞老师强调,它们显然并非只是政治性的译介,其本身也具有高度的文学性。

▴

《腹地》

[巴西] 欧克里德斯·达·库尼亚 著;贝金 译

人民文学出版社,1959年

总而言之,虽然十七年译介时期是由国家主导翻译实践,但也不能否认在这个过程中译者的能动性,他们也并没有忽视文学性的维度。可惜的是,中国目前关于译者的资料保存还不尽完善,对考察译者的翻译经历和脉络造成了相当的困难。20世纪80年代后,市场成为作品译介的主导力量,但政治也并未完全退出,而是转为由外国政府支持本国作家的作品引进中国。那么,市场主导的翻译能形成真正的世界文学吗?闵雪飞老师认为,至少对于像《腹地》这样体量庞大且内容复杂的文本,个人主义的学术体制下的翻译是很难完成的。

※ 从语言的最初碰撞看中国人的民族性格

——以中印和中法文化为例

孙凯老师的发言题为“从语言的最初碰撞看中国人的民族性格——以中印和中法文化为例”。这个题目源自一个简单的问题:当两个语言不同的民族发生接触和碰撞时,总有一个民族要首先学习另一个民族的语言。那么在中国与世界其他民族最初碰撞时,语言上是谁先学习谁的呢?在无教材、无字典、无语法书、无老师的情况下学外语,其难度可想而知。以中印和中法文化的交流为例,其基本的结论是:中国人往往处于相对迟缓、被动的位置,许多文献在最初都是由外国人译为汉语引进中国的。

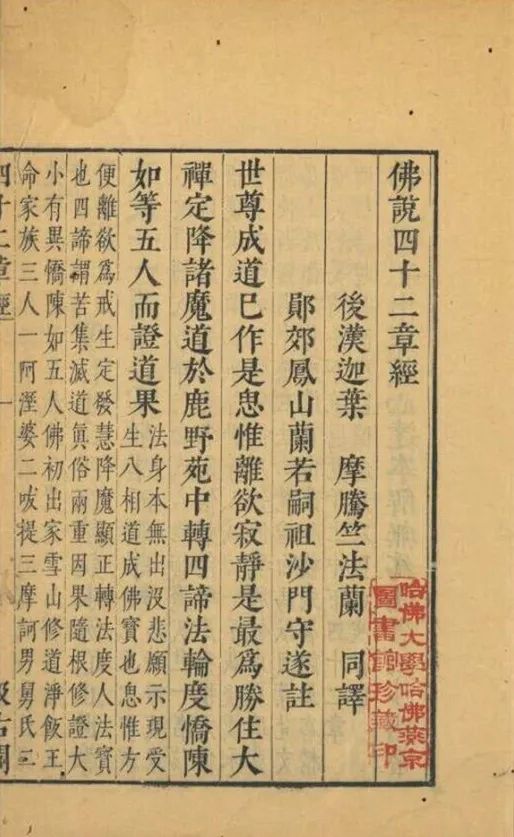

在中印文化方面,古代中国第一部汉译佛教经典是《佛说四十二章经》。该书的翻译由来华传教的印度僧人迦叶摩腾和竺法兰于公元68年完成。当时的他们不懂汉语,我们很难想象他们是怎样把汉语学会的。梁启超将佛经翻译史分成三个时期:公元148年到316年为外国人主译期,这一时期的佛经翻译中似乎并没有留下中国译者的身影;公元317年到617年为中外共译期,参与到翻译工作中的中国人比例增多,但仍由外国人占多数;公元618年到906年为本国人主译期,在这个阶段出现了玄奘这样印度学功底深厚的中国译者。孙凯老师指出,由于玄奘性格强势,在当时的译场里总是由他主导翻译工作并最终定稿,印度人则往往居于助理的位置从旁协助。可以说,玄奘的翻译工作成为了古代中国人翻译佛教经典的高光时刻。而这一时刻发生于公元7世纪,相比于印度人最早开展的汉译工作要晚了六百年。

▴

《佛说四十二章经》

明汲古阁刻本

在中法文化方面,二者于康熙时代开始了比较早的交流。法国国王路易十四于1688年派使团来到中国,其中的一些人很可能成为了第一批法国汉学家。他们对汉语的掌握也并非一蹴而就,而是在从法国出发、在广州登陆后一路北上的两年时间内慢慢习得的。那么相较而言,中国人当中第一个较好地掌握法语的人出现在什么时候呢?这个问题至今未有定论。中国人在法语学习上的滞后性也深刻地导致了近代中国在政治领域的被动性——1840年以来的近代外国侵略者中有许多人是出色的汉学家,但我们却对侵略者一无所知。孙凯老师通过第二次鸦片战争的历史悲剧对此进行了生动的解释。1860年10月16日,英法联军攻入北京城,此时清帝已逃往承德,留守北京的全权钦差大臣奕訢也因恐惧而藏身不见。因担忧严冬的威胁,法军准备在冬天来临之前撤兵。然而,俄国人欲从此次战争中渔利,俄国驻华公使伊格那提耶夫(Hиколай Павлович Игнатьев)向清政府散布谣言称英法联军无意撤兵,但俄国愿从中调停。由于当时的中国人不懂法语,清政府未能获知实际信息,而是采纳了伊格那提耶夫的提议。英法联军撤离后,俄国归功于己,向清政府索取回报。11月14日,中俄签订《北京条约》,中国先后丧失了140万平方公里的土地,使得俄国成为第二次鸦片战争的最大获益者。1861年,事件真相大白,但为时已晚。这时的中国人终于深刻意识到学习外语的重要性,遂于1862年设立京师同文馆,设英、法、俄三科(由于法、俄两科找不到能胜任的老师,实际到了1863年才建立起来,最初的老师也都是外国人),在艰难的探索中逐步建立外语学习的学科体系。

※ 研究式翻译与翻译式研究

——以古代经典的今译为例

叶少勇老师分享的题目是“研究式翻译和翻译式研究——以古代经典的今译为例”。从两千年前开始,中印之间就开展了一场规模浩大的翻译运动。在这个过程中形成了一些有意思的翻译实践,如“译场”的建立:来自不同文化背景的人员组成翻译团队,在他们的共同努力下,克服了两个语系下的文明之间的障碍和隔膜,留下了卷帙浩繁的汉译经典。同时,翻译理论在此过程中也得到了一些讨论,如道安提出“五失本,三不易”、玄奘提出“五不翻”的新理论等。时至今日,对于经典文本的翻译仍有非常大的需求,无论是在古代已经翻译还是尚未翻译过来的文本,都有继续进行翻译的必要。以古代印度佛教经典的翻译为例,首先需要审视的问题是:翻译的对象是什么?这个问题非常复杂,因为这些从古代流传下来的经典形成不同的传本和译本,有些传本已经散失。此外,口传和原文之间还存在偏离,这种情况在重视口传而敌视文字的印度传统文化背景之中更为突出。因此,印度佛教经典的翻译并不像当下一般的翻译那样通过选定某个出版社的版本便可以进行。它所面对的是关于该书的整个文献史、研究史,面对的是一个动态的文本序列,甚至面对的是一个庞大的文化现象。

▴

《西夏译经图》

国家图书馆藏

那么,译者应当如何处理这样的复杂现象呢?一方面是收集文本。每个不同的传本和译本都代表着一个学术故事,需要进行挖掘。这就意味着在翻译该文本之前必须成为这个文本的专家,才能对其复杂性有充分的把握。这绝非仅仅外语好就可以胜任。另一方面则是在翻译中要做大量的注释:首先是追索引文和比证类文,找到在文献中引用或化用其他文本但未明示的内容的出处;二是关键概念的辨析,写明这些概念在不同语境下意义的迁转;三是罗列古代注释家们关于文本内容的不同观点,他们对于字词乃至哲学层面的理解往往存在差异;四是查阅近现代学者的相关研究,标示其中的问题和争议。综上可知,实际的翻译工作往往只占译者的小部分时间,更多的精力需要花在撰写注释上面。所以在扎实的文献梳理工作后,成书的排版常会出现注释比正文更多的情形。

从研究方法上看,上述翻译工作所采用的是一种文献学的方法,它尤其关注文本和语言的形式,即文本意义背后的那些形式化、结构化、隐性的东西。这就是“研究式翻译”。相反,如果仅关注语言本身的翻译,以为翻译只是语言的转换,就很可能遗漏非常多字面内容之外的信息。叶少勇老师将其称为“翻译式研究”,即以翻译代替研究,它与当今市场中对商业文件的翻译并无实质区别。而所谓“研究式翻译”,则需要译者带着问题意识进入,在翻译的过程中发现其背后可能存在的学术议题,而非将其忽视和掩盖。因此,做翻译就是在做研究。“研究式翻译”也并非学究式地制造知识壁垒,而是尽最大努力减少信息损失,为跨语言、跨文化研究提供必要的基础,从而使过去由于语言障碍而无法传达的涵义得到公共性的呈现。无论是普通读者还是学术研究者,都能对翻译成果进行不同层次的利用。

※ 民族志与翻译

——史志传统与科学方法

张帆老师所作的发言题目是“民族志与翻译——史志传统与科学方法”。如果说前面几位老师的发言是深入翻译工作的过程,那么张帆老师则是希望带着问题意识来看翻译实践与知识生产的关系。翻译与民族志存在两个层面的关系:首先民族志是一种写作者使用母语对写作对象的文化进行翻译的过程;其次从学科角度来看,民族志本身是作为跨文化翻译的产物进入中国的。在二十世纪初的译介过程中存在着词源混乱的问题,代表着民族志在欧洲不同区域的传统进入中国发生的碰撞,尤以英美传统和德国传统作为两大分支。回望二十世纪初期民族志不同知识传统被翻译到中国的过程,有助于我们今天重新拓展民族志的内涵。

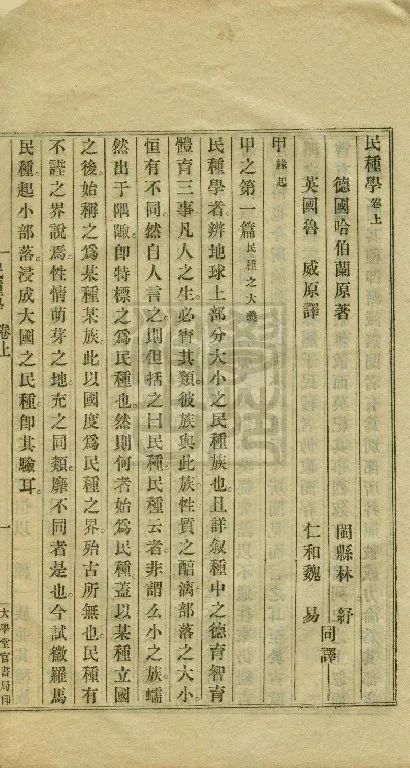

今天的“民族志”在中国往往被认为是对少数民族的描写记录,但其实民族志(ethnography)的词根(ethno-)主要指的是人群,民族志是关于不同人群之间的差异与关联的学问,是关于“人”的研究。这门学问很早就经由欧日留学生被翻译到了中国,如严复的《天演论》、蒋智由的《中国人种考》等等,这些主要和广义的体质人类学相关。而1903年林纾翻译《民种学》、1926年蔡元培发表《说民族学》,被普遍看作是中国民族学或广义人类学的开端,他们在对概念的翻译与化用过程中,都从中国本位出发,带有强烈的问题意识,展现出新旧知识之间的延续。

林纾将德国学者哈伯兰(Michael Haberlandt)的著作《民种学》(Völkerkunde)转译为中文,作为京师大学堂课程用书。在序言中,林纾指出,“民种”学呼应于“民史”学,中国历来有此传统——民史学可以追溯至《岁时》《风土》,而民种学可以追溯到《史记》,是关于不同部落种族来龙去脉的记录。哈伯兰认为人群不同,其文明的发达程度也有参差,但这种差异的根源并非基因或体质差异,而是人群与特定自然环境之间互动的结果。这种思想与德国的古典传播论十分切近。而林纾化用了中国传统的“风土”概念来解释人群与环境之间的关系,认为民种学所考察的正是建立在风土差异上的人群差异和文明历程。在这个文本的翻译中,既体现了当时自然科学和人文科学并未鲜明分离的状态,也体现了当时史志传统尚未被科学方法剔除的状态。

▴

《民种学》

清光绪大学堂官书局印本

与身为旧儒但大量翻译西方著作的林纾相比,蔡元培既是翰林,也是新文化运动标杆,在20世纪初期远赴德国学习民族学。1926年,蔡元培发表《说民族学》一文,1927年,他设立了中研院民族学组,使得民族学在学科建制上有了一席之地。在蔡元培对民族学的理解中,新旧传统也浑然一体:他首先基于德国的传统对民族学和民族志做了区分,认为民族志是描述的民俗研究(beschreibende Völkerkunde),而民族学是比较的民俗研究(vergleichende Völkerkunde),因而他把中国民族志传统追溯到《山海经》,而把欧洲民族志的传统上溯到希罗多德。不过,他也指出,记录和描述的方法要从实地考察上来。这里他埋下了科学主义的种子。这个种子在1935年到1936年期间,随着布朗访华,在英美功能理论传统的洗礼之下,在他的晚辈后学中逐渐形成了经由科学田野调查来完成民族志写作的这样一种理解,例如在凌纯声或林耀华关于民族志调查方法的论述中,史志传统几乎被彻底消除,科学方法成为唯一指标。

评议环节

渠敬东老师总结了各位老师的发言,指出它们都涉及翻译与文明之间的关系。由此延伸,事实上,文明和文化存在着鲜明的区别:世界上存在各种各样的文化,但文明是区域性的版块,是一种策源性的存在。文化总是地方性的、自我指涉的意义系统,可以是不向外开放的。然而,文明是交互性的,时时刻刻都需要接触和转化其他的文化。一个共同体从部落转化为国家,必然需要不断开拓边界,和不同区域文化交接,如果缺乏与其他文化的有效沟通则无法达成。这个沟通的过程实质上就是翻译。翻译是文化和文明的转化,而非语言上的简单转换。只有通过翻译,文明体才能完成自身的再造,才能成为多元性的文明复合体。从历史上看,中国在全球的大航海时代失去了对西方的翻译能力,陷入封闭,从而也就失去了在世界历史意义上进行新陈代谢的能力。五四时期对于外国文献有着大量的译介,林纾、严复等翻译家所做的工作正是为历史的新陈代谢重新造血。这种努力并非是要融入西方,而是为了开辟对世界现实和未来的解释。尽管时人对于中华文明的观点可能是否定性居多,但在文明推动的维度上是一股肯定性的力量。翻译也并不必然产生文明或文化的冲突,吸纳其他文化的过程不是征服或移植,而是二者的交汇与融通。

▴

论坛现场

渠敬东老师还强调,翻译具有多重层面的意义,包括物质和技术层面、制度和精神层面等。首先,翻译决定了我们的世界观和宇宙论。譬如“社会”“民族”“权利”等词汇从日本转译过来,而我们对这些字词产生的基于自身文明的想象与西方的原义大相径庭。其次,翻译构成了我们理解世界的方式。语言学中“能指”“所指”的概念实际上都来自于佛教,这些翻译结果将塑造我们的认识和思维。最后,翻译还将促进我们对其他民族的理解。渠敬东老师以在往期讲座中接触到的土耳其爱情诗为例,诗中表达爱情的方式或许是中国人难以想象的,但借由译作的引进,这种文化如同一阵光亮照进了我们的心扉,使我们获得了某种全新的情感体验。

最后,董强老师做点评和总结。他指出,翻译使得不同民族超越了高低之分,使得一个民族所掌握的技艺成为其他民族或全人类技艺的一部分。如果不能做到打破语言之间的隔阂,那么翻译则毫无意义。当今世界面临的一个重大问题就是这种致力于打破隔阂的信念越来越稀缺。关于翻译能力的问题,董强老师与渠敬东老师在关于“山寨产品”的定性上进行了商榷。尽管它们可以被视为一种初级的翻译行为,但其在中国的大量涌现实际上表现的是翻译能力的缺失,是自以为了解外来事物而对其缺乏阐释和消化的拿来主义。可以说,这正是中国翻译界式微的某种观念上的缘由。另外,面对日新月异的高科技,人文社科似乎都失去了翻译能力,因为许多人认为这些高科技的水平已经远高于常人。但事实并非如此。以近期声势浩大的ChatGPT为例,这样的人工智能看似强大,实际上其语料库仍然是在一个语言内部,尚不能真正做到跨语言的互通。在其他行业如临大敌时,翻译研究反而有所喘息。因此,面对未知,我们仍要充满信心,去实现翻译的真正价值。