2018年3月14日,文研院第四期邀访学者内部报告会(第一次)在北京大学静园二院111会议室举行。文研院访问学者、中国海洋大学文学院副教授张治作主题报告,题目为“钱钟书与西方神秘主义诗学”。文研院院长邓小南、常务副院长渠敬东,访问教授杨建华、赵刚、韩潮、严志斌,访问学者张治、戴海斌、苏芃、孙正军、徐建委、刘亦师、高波参与讨论。

中国海洋大学文学院张治副教授

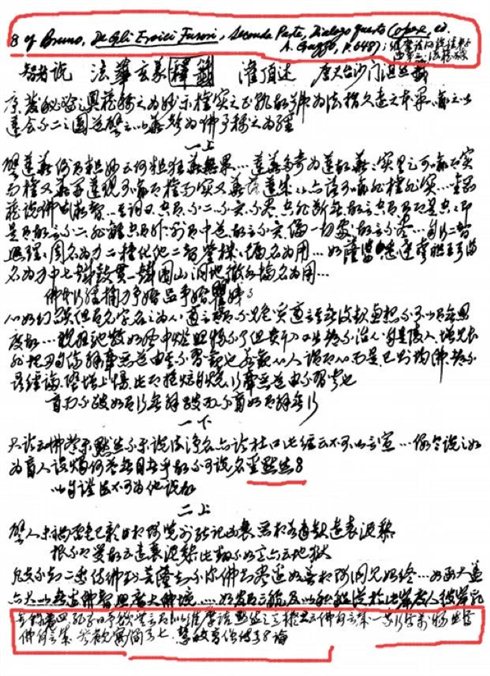

报告会伊始,张治副教授表示,钱钟书从事的是中国古典文学研究,但他的本行以及平生最下功夫的却是西方文学。他治西方文学的心得通过两个渠道保存下来:一是杨绛的翻译,二是他的手稿集。后者指的是在他去世后十几年间由商务印书馆陆续影印出版的札记、读书笔记的手稿,包含了其晚年未完成著作的资料和观点,总共有七十二册之多,五万页的篇幅。其中,钱钟书对神秘主义学说和相关研究一直很留意。

《容安馆札记》一文追溯了“mysticism”的语源。神秘主义者们似乎在默认:秘不示人,反而达到了与神明的契合。钱钟书赞许“默然冥契”,认为“神秘宗”讲法最为精要,并在《管锥编》罗列中西古今“言语之不堪宣情尽意”之说。钱钟书尤其称赏《法华玄义》中“圣默然”一说,认为其与拉丁语“sanctumsilentium”一词意思相同,仿佛对译。他在此关注的是,谈论玄妙深奥的道理时,如何在修辞术上表现空无之理。钱钟书在讨论这方面时保持着警觉的敏锐力。当留白、笑而不语或《繁花》里的“不响”成为“套路”的时候,所谓的“默契”与“默然而道存”是不可能的。他欣赏“富于包孕的片刻”,并在《谈中国诗》一文中说:“问而不答,以问为答,给你一个回肠荡气的没有下落,吞言咽理的没有下文”。作为自己修辞观念的贯彻成果,小说《围城》的结尾便创造性地重新诠释了一个“默然”时刻。

钱钟书读书笔记

《谈艺录》从近代浪漫主义文学的神秘主义风格开始分析,上溯其渊源至普罗提诺,并将之比作庄子——“神秘诗秘,其揆一也”。但是,宗教中人往往是排斥诗歌的。唯有普罗提诺将感性直觉的文艺和理性思辨的政教并置在一起沟通,且认为二者可达到一个向上而与神明往来的、完美超然的世界。钱钟书在《谈艺录》中论及诗歌思维的“圆”象以及神秘经验时,兼论中西文学以求会通。这条线索关涉到他对神韵派诗歌理论的兴趣。一般认为,钱钟书下笔典故学问堆砌,写诗文小说时重视出处来历的做法可能与清代后期以才学为诗、追摹宋诗派的风气相关。他专门研究过宋诗,且与宋诗派的大人物交好。钱钟书在《谈艺录》中数次讨论神韵说,并在附说中联系西方的神秘主义诗学。而神韵派是敌视宋诗派的,严羽谓“诗有别才,非观书也”,提出诗并不依赖于学问。钱钟书赞成将“神韵”树立为诗歌最高境界,但不认同王渔洋所理解的范围——他将西方神秘主义诗学那套比较形而上的、本质化的辨析论说引进来就是为了矫正古典中国诗歌在术语上出现的混乱不确定性的问题。

结合《外文笔记》、《容安馆札记》和已刊著作,钱钟书对普罗提诺的认知主要展现在如下两个方面:其一是不言和多言的对立统一,这背后是超越和遍在的对立统一——一方面重视默然,重视以不言达到道的体悟;但另一方面又极为善于修辞,不抛弃文学表达,不排斥诗歌。其二是看似自相矛盾的意见相反相成地实现了论说上的周备。在西方的思想传统里,圆之为象,一个是永恒,一个是回归——二者都合乎普罗提诺的立说。钱钟书写有一篇文章《说“回家”》,而他既在《九章集》里谈过“回家”这个哲学命题,也在《容安馆札记》里重点讨论过。《庄子》有言:“旧国旧都,望之畅然”,想必这个观念也影响到钱钟书的人生实践,不然他也不会在《谈艺录》称普罗提诺是西方庄子。

邓小南院长为张治副教授颁发访问学者聘书

钱钟书的神秘主义诗学来源还包括:中古德国哲学家埃克哈特大师、十七世纪德国巴洛克诗歌运动里出现的两个西里西亚派、意大利文艺复兴时期思想家布鲁诺以及意大利马里诺派诸诗家。在文学修辞技巧上,钱钟书重视巴洛克的繁复、独创的技巧;在诗学趣旨上,他则强调神韵和意在言外。其实,这既指向古典传统,也针对当下汉语文学的缺失。可以说,钱钟书希望通过彻底的中西文学比较来给中国文学注入新鲜又有益的养分。